Sam Wallman, magnifique reportage en dessin dans un centre de détention pour réfugiés, à voir ici.

*

Pas de rêves.

En me réveillant je me suis assise sur ma couchette, et j’ai mangé mon pain. Tu me donnes des forces. À nouveau, je suis étendue sur le dos, bien droite, les yeux rivés sur le morceau de ciel : je suis à toi.

Attends, attends, je vais te raconter…

Un jour, Max m’a parlé de toutes ces soirées que vous passiez ensemble dans les théâtres, les cafés-concerts, ou bien dans les tavernes avec de jolies filles… Il disait que tu savais t’amuser, comme tous tes amis. Mais contrairement à eux, qui consommaient putains et filles du peuple en toute bonne conscience, sûrs de leurs droits d’hommes dans une société où les femmes ne pouvaient être qu’à acheter ou à épouser, tu ressentais douloureusement la bassesse de ces relations strictement organisées par des lois tacites qui vous exemptaient de toute dignité.

C’est pourquoi tu finis par abandonner les bordels, le sexe réglementé et même le sexe en général. Car il n’y avait finalement de sexualité que le sexe organisé. Le mariage n’était-il pas un autre marché des corps, un contrat par bien des aspects plus dégradant encore que le commerce moins hypocrite pratiqué dans les maisons spécialisées ? Dans un monde où les femmes, piégées par les hommes, ne pouvaient être qu’un piège pour les hommes, tu t’es désespérément battu pour rester libre.

Au début, tu es entré dans le jeu. Tu étais jeune, et le corps a des exigences… Tout ça paraissait tellement normal à tout le monde… À seize ans, tu voulus montrer à tes parents que tu étais devenu un homme. Un soir où tu te promenais avec eux sur la Josefsplatz, tu te mis, par provocation, à fanfaronner sur ta prétendue connaissance des choses intéressantes, et à leur reprocher de ne t’avoir pas instruit en la matière. Tu bégayais, comme toujours ou presque quand tu t’adressais à ton père. Tu prétendis avoir côtoyé de grands dangers, et ne les avoir évités que parce que des camarades de classe s’étaient chargés de te mettre en garde.

Sans doute ta pauvre mère se trouva-t-elle bien embarrassée par un tel discours, mais ton père, avec son solide sens pratique, et ce que tu considérais comme sa grossièreté habituelle, te répondit simplement qu’il était prêt à t’informer sur les moyens de pratiquer ces choses sans danger.

Dans La Lettre que tu lui écrivis bien des années après – que tu ne lui adressas jamais, mais que tu me donnas à lire – tu dis avoir été profondément choqué par sa réaction.

Je ne pouvais concevoir, lui disais-tu, qu’avant de te marier, par exemple, tu eusses pu te donner à toi-même semblable conseil. (…) Et c’était justement toi qui, par quelques mots proférés franchement, me poussais à descendre dans la boue comme si je lui étais destiné. (…) Cette condamnation était en soi vraiment incompréhensible, je ne pouvais me l’expliquer que par une faute ancienne et par le plus profond mépris de ta part.

Tu sais, j’ai pensé à la nature de tes rapports avec ton père – lesquels par bien des côtés ressemblaient à ceux que j’entretenais avec le mien. Pourquoi être resté en colère contre lui toute ta vie ? Évidemment c’était un homme si différent de toi, un homme qui dès l’enfance avait dû se battre pour sortir de la misère et qui, en raison de cela, se croyait autorisé à exprimer sans la moindre gêne son mépris des autres… Il fustigeait avec grossièreté ses employés, et critiquait tout autant les Allemands que les Tchèques et les juifs… et les amis de ses enfants, et son fils, et les fiancées de son fils (sauf Felice, mais justement, tu finis par refuser de l’épouser)… Personne, sinon lui-même, ne trouvait grâce à ses yeux.

C’était un tyran domestique ordinaire. Ta mère, qu’il avait épousée alors que ses parents commençaient à abandonner tout espoir de lui trouver un mari, le soutenait aveuglément. Elle passait toutes ses journées avec lui au magasin, loin de ses enfants que gardaient des cuisinières et des servantes aigries, et le soir devait encore partager ses rituelles parties de cartes. Pendant toute ton enfance, tu désespéras de retenir l’attention d’un tel homme, définitivement marqué par son travail opiniâtre à survivre, puis à se faire une place honorable dans un environnement hostile.

Le fait qu’il ait eu dès son plus jeune âge, comme il s’acharnait à vous le répéter, à connaître la faim, le froid, et à trimer dur pour s’en sortir, suffisait-il à excuser son ordinaire brutalité langagière – notamment contre ses employés -, et le peu de cas qu’il faisait des autres en général, et de ses enfants en particulier ? Cet homme au physique robuste et à l’assurance bornée se dressait devant l’enfant sensible que tu étais comme un bloc, un mur sans fenêtre. D’une certaine façon, il était enfermé dans sa solitude comme toi dans la tienne (toi aussi, tu me parus impénétrable, n’est-ce pas?)

Je sais que tu as toujours considéré n’avoir hérité en rien de ton ascendance paternelle, de cette famille de rustres dans laquelle Hermann, ton père, avait grandi et dont tu te sentais éloigné. Alors que du côté de ta mère, Julie Löwy, plusieurs personnalités sensibles et originales semblaient t’avoir tendu la main par-delà les générations.

Je m’appelle Amschel en hébreu, comme le grand-père de ma mère du côté maternel ; il est resté dans le souvenir de ma mère, qui avait six ans quand il est mort, comme un homme très pieux et très savant portant une longue barbe blanche (…) Il se baignait tous les jours, même en hiver, et faisait alors un trou dans la glace pour prendre son bain (…) L’arrière-grand-père était un homme encore plus savant que le grand-père, il jouissait d’une considération égale chez les chrétiens et les juifs ; lors d’un incendie, sa piété provoqua un miracle, le feu passa par-dessus sa maison et l’épargna…

L’histoire de cette famille était à la fois empreinte de merveilleux et de tragique. Amschel et Sarah eurent deux enfants : Nathan était fou ; et Esther, la mère de ta mère, mourut de la typhoïde à l’âge de vingt-neuf ans, laissant quatre enfants en bas âge. Un an après, Sarah se suicidait.

Aînée de la famille, Julie n’eut alors plus qu’à se mettre au service de la nouvelle femme de son père, aussitôt remarié, pour entretenir la maison et élever ses trois frères et, bientôt, ses deux demi-frères. Presque tous eurent des destins singuliers. L’un, que tu considérais comme étrange et renfermé, se convertit au catholicisme ; l’aîné, Alfred, partit à Madrid, où il devint directeur général des Chemins de fer espagnols ; Joseph alla jusqu’au Congo, où il fonda une compagnie coloniale, avant de s’installer à Paris et de s’y marier avec une Française. Des cinq frères, trois restèrent célibataires.

Ton préféré était ton oncle Siegfried, le médecin de campagne installé en Moravie, où tu te rendais pour le voir. Lui aussi par certains côtés – son goût des livres et son intérêt pour le naturisme, par exemple – te semblait de la même « famille » que toi.

Tous étaient des gens souvent fragiles, portés par leurs rêves, excentriques, voire misanthropes, marqués selon toi par ces traits dont tu avais également hérité : sensibilité, sentiment de l’injustice, inquiétude.

Alors que du côté de ton père, tu voyais essentiellement cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, caractère auquel tu ajoutais, concernant tes oncles paternels, la joie et la sociabilité. Toutes qualités dont tu te sentais dépourvu – à plus ou moins juste titre, car tu pouvais être joyeux et sociable.

Les Kafka étaient originaires de Wossek, en Bohême du Sud. Ton grand-père Jakob, le boucher, est resté dans la mémoire familiale comme une espèce de géant, une force de la nature, capable, disait-on, de soulever entre ses dents des sacs de farine ou de pommes de terre.

Dès qu’il eut le droit de se marier (après la révocation, en 1848, d’un décret qui n’accordait cette licence qu’aux aînés des familles juives, en vue de limiter leur croissance démographique), il épousa sa voisine, une femme généreuse et pleine de vitalité, réputée au village pour ses connaissances médicales. Les dix années qui suivirent, elle lui donna six enfants, élevés dans l’unique pièce de leur cabane et nourris presque exclusivement de ces pommes de terre dont le père rapportait, à la force de ses mâchoires, de pleins sacs à la maison.

Quant aux gosses, dès qu’ils étaient sortis des jupes de leur mère, tous grands et costauds comme Jakob, on les envoyait parcourir le pays, leurs petites jambes nues dans le froid glacial, attelés à des carrioles pleines de viande qu’ils étaient chargés de livrer dans les villages avoisinants.

À quatorze ans, ton père dut quitter sa famille pour tenter sa chance sur les routes et gagner sa vie comme colporteur : la Bohême commençait à s’industrialiser, à fabriquer de plus en plus de produits manufacturés qu’il fallait distribuer au détail à travers les campagnes. Malgré son enfance misérable, Hermann avait eu le temps d’aller à l’école, et d’y apprendre à lire et à écrire l’allemand – mais il maîtrisa toujours mieux le tchèque, qu’on parlait à la maison. Appelé à vingt ans pour accomplir son service militaire au sein de l’armée autrichienne, il en sortit deux ans plus tard avec le grade de sergent. Après quoi il partit à Prague, y épousa Julie qui avait fini d’élever ses frères, et qui était plus fortunée que lui. Ils ouvrirent le magasin d’articles de mode auquel ils allaient consacrer leur vie, le faisant fructifier et se soutenant l’un l’autre, eux qui si longtemps, chacun de son côté, avaient manqué de soutien.

Tu naquis un an après leur mariage, dans la maison Zum Turm, au cœur de la vieille ville de Prague, où tu allais passer à peu près toute ta vie. Zum Turm était une espèce de tour sinistre et délabrée, morcelée en une multitude de petits appartements et située à la frontière entre les taudis de l’ancien ghetto juif d’où venait Hermann et le quartier bourgeois où se trouvait la maison des parents de Julie.

Les recoins obscurs, les passages secrets, les fenêtres aveugles, les cours malpropres, les brasseries bruyantes, les auberges sinistres continuent de vivre en nous, disais-tu. La tour où tu vécus les deux premières années de ta vie avait été détruite au début du siècle, ainsi qu’une grande partie du ghetto, dans un but d’assainissement – comme toujours, autant policier que sanitaire – de la ville.

Ensuite vous alliez souvent déménager. D’abord sur la place Wenceslas, puis toujours à l’intérieur de la vieille ville. Ton père, secondé par ta mère, n’avait qu’un but : réussir, se faire une place dans la société. Il y parvint, et c’est pourquoi tu l’admirais en secret, malgré ta rage insurmontable de n’avoir pas été assez aimé, victime de l’égocentrisme forcené de ce père qui s’imposait à tous comme le roi de la maison, et refusait à quiconque, autre que lui, le droit à la reconnaissance et au respect.

Et plus il te négligeais, plus cruellement tu l’aimais et le détestais. Peut-être n’était-ce pas simple négligence de sa part, mais aussi un jeu sadique, quoique inconscient, comparable à celui que mon père joua avec ma mère, puis avec moi : le genre de jeu qui a pour but de s’attacher l’autre irrémédiablement en le détruisant à petit feu. En lui interdisant de vivre.

Si tes sœurs parurent souffrir moins que toi de la tyrannie de votre père (encore qu’Ottla resta en révolte constante contre lui), c’est sans doute parce qu’elles étaient des filles. Les filles ne représentent pas la même menace pour un père qu’un fils. Une fille a peu de chances de détrôner un homme, alors qu’un fils peut être malgré lui un insupportable rival en puissance.

Tu étais l’aîné et le seul garçon de la famille, il fallait absolument t’empêcher d’empiéter un jour sur la gloire du père. Tacitement, il interdit que tu pusses jamais te sentir un seul instant un enfant-roi, même dans les yeux de ta mère. Tu fus réduit au rôle d’étranger au sein de ta propre famille, à la merci de son autorité. Toléré mais non désiré, définitivement non conforme.

Ensuite, il te fallut lutter toute ta vie contre l’horreur absolue, celle que tu décrivis dans La Colonie pénitentiaire : Le condamné avait d’ailleurs l’air si caninement résigné qu’il semblait qu’on eût pu le laisser courir en liberté sur les pentes et qu’il aurait suffi de siffler pour le faire venir à l’heure de l’exécution. C’était comme si le monde autour de toi était cette colonie, et toi le condamné en lutte perpétuelle pour ne pas sombrer dans la résignation.

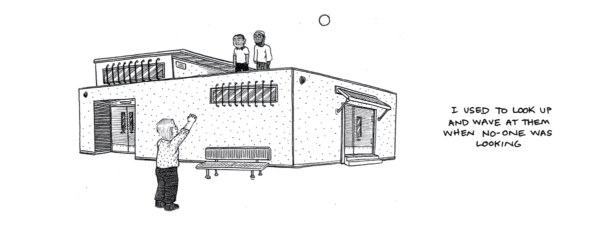

Franz, l’univers dans lequel je vis aujourd’hui est bel et bien une colonie pénitentiaire, remplie de milliers de condamnées. Et il est difficile de ne pas se résoudre caninement à l’exécution.

T’écrire me permet d’oublier un peu les douleurs, le froid, la faim. Pour les oublier un peu plus longtemps encore, il faut écrire jusqu’à épuisement, jusqu’à ce que les mots virevoltent comme des anges autour de vous et vous emportent dans le sommeil.

*

à suivre (voir le principe de cette série en première note de sa catégorie)