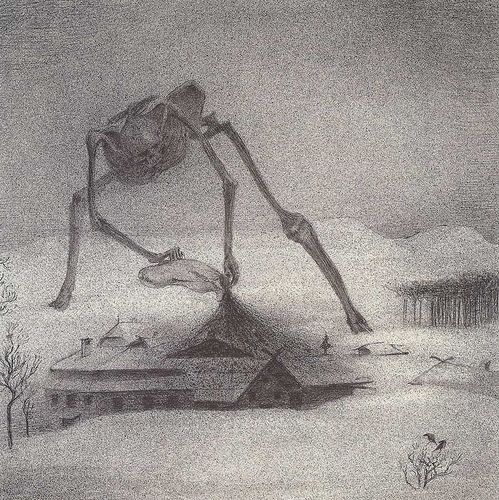

Epidemic, par Alfred Kubin

*

Un homme nu, minuscule, le menton sur la poitrine, plonge vers le sexe d’une géante couchée sur le dos, également nue, genoux relevés, cuisses écartées. La fente est sombre, poilue comme un animal, à l’arrière-plan les seins et la gorge évoquent des montagnes, au premier plan l’intérieur des cuisses, jusqu’aux fesses, trace les contours d’un énorme entonnoir de chair. C’est Le Saut de la Mort.

Une jeune fille nue, repliée sur elle-même dans un coin de la pièce, refuse de voir la grande bête qui la regarde et dont le sexe démesuré, en état d’érection, laisse échapper une flaque de sperme. C’est La Lubricité.

Une femme enceinte, nue, avance, bras tendus en avant, longue chevelure flottant comme un étendard, semant (ou conduisant?) derrière elle un chapelet de crânes humains. C’est Notre mère à tous, la Terre.

Des femmes-araignées, des femmes-œufs, des femmes nues livrées à des singes, des femmes portées en sacrifice, des femmes qui mutilent des hommes… Telles sont les visions cauchemardesques d’Alfred Kubin, peintre que tu fréquentas lors de ses séjours à Prague et dont tu étais un admirateur.

Comme toi, Kubin, né dans les Sudètes, avait beaucoup souffert de l’autoritarisme du père et de l’absence de sa mère, comme toi il s’était particulièrement bien entendu avec l’une de ses sœurs mais s’était toujours senti, et de plus en plus, comme un poids mort dans la famille, un étranger. Comme toi et moi, il avait vécu cette époque où nous avions des comptes à régler non seulement avec nos propres pères, mais avec tous les « pères » de la société, les bourgeois, les notables, tous ceux qui « marchaient » dans, ou faisaient marcher le système capitaliste en plein essor ; tous ceux qui, du petit commerçant au grand industriel, des fonctionnaires aux militaires, tout en ressentant le monde comme décadent, s’acharnaient à le perpétuer dans ses objectifs les plus médiocres.

Notre révolte personnelle, familiale et sexuelle, était aussi et d’abord une révolte politique et philosophique. Une contestation du conformisme, de la bureaucratie, et d’un ordre extrêmement figé malgré les bouleversements économiques. Un refus ardent, mais non désespéré – ou au-delà du désespoir – qui n’était sans doute pas étranger au fait que nous étions tous des lecteurs de Nietzsche.

Quelle était la place des femmes dans ce monde ? Celle d’obscurs objets de désir, intouchables ou vénales, souffrant ou jouant perversement de leur soumission. Ou bien, sujets et désirantes, réduites aux tourments et à la faillite d’Emma Bovary. Entraves, insatisfaction, dévaluation de soi… En somme, le statut des femmes n’était que la caricature, le miroir inversé mais juste de la condition des hommes.

La société a faussé les rapports des sexes : la femme est prisonnière de la convention, tandis que l’homme ne connaît plus de bornes, écrivait avec justesse Karl Kraus. Tout n’était décidément que fausseté et antagonismes dans les rapports humains, aussi bien entre les différentes cultures, nationalités, classes sociales, qu’entre les sexes et les générations.

Les femmes étaient aussi du côté de la mort. Succombant fréquemment, comme ma propre mère ou celle de Kubin, à des maladies qui étaient l’expression de dépressions mentales graves, dues à leur enfermement et à leur impossibilité de se soustraire à la tyrannie masculine. L’Assassin, espoir des femmes, comme l’écrit Kokoschka… La mort rôdait aussi autour des femmes en couches, les frappant elles-mêmes ou enlevant leurs enfants en bas âge (comme tes frères et le mien), encore étroitement liés à la chair maternelle. Et de toutes ces morts dont elles étaient victimes, elles devenaient coupables aux yeux des hommes : la femme étant celle dont on attendait bonheur et consolation, et par laquelle venaient le malheur et la douleur.

Quant à celles qui ne mouraient pas physiquement, elles mouraient quand même. Elles mouraient à l’amour, devant s’accommoder des frasques de leur mari sans pour autant être autorisées aux mêmes libertés. Elles mouraient au plaisir, un continent dont l’accès leur était dénié, sinon dans la honte. Et parfois, elles mouraient à la maternité, comme ta mère qui, sacrifiant sa vie à ton père, te sacrifia aussi – c’est du moins ainsi que tu le ressentis.

La mort sournoise était du côté de la femme, la mort violente du côté des hommes et de leurs perpétuels affrontements. La mort pesait sur les épaules de nous tous, et de nous toutes, comme un monstrueux désir de fuite, et nos corps pleins de vie se révoltaient contre elle en la décrivant sous ses plus grossières manifestations. Nos arts et nos lettres s’ingéniaient à donner corps à ce fantôme pour mieux l’identifier et, cela fait, passer outre, passer au-delà et transformer l’être en cri à la manière de Munch ; ou transformer ce fantôme en vermine – l’essentiel étant la métamorphose et le seul salut possible, le passage de l’homme à une autre humanité : celle du surhomme de Nietzsche ou celle de l’animal, dans l’abandon du corps humain socialisé.

C’est bien ce mouvement qui anime toute ton œuvre, ce travail de mue, cette aspiration de l’homme à se dépouiller de sa défroque sociale – celle d’une société moribonde et mortifère – pour renaître dans une nouvelle peau, éclatante de vie. Et même si le combat, par trop inégal, entre l’individu et l’ordre auquel il appartient trouve toujours une issue tragique, le combat, signe de vie, continue.

*

Des employés métamorphosables en vermine, c’est exactement ce que nous sommes devenus à travers l’idéologie nazie. Pourtant ce que tu as décrit – et ce qui a eu lieu – comme notre malédiction et notre indignité, à savoir notre passage à l’anonymat, voire à la désincarnation (celle du Champion de jeûne), tout cela est aussi notre seule dignité et notre seule révolte possibles, le seul travail qu’il nous reste à accomplir.

Voyez-moi ça, dit l’inspecteur, pourquoi ne peux-tu faire autrement ?

Parce que, répondit le jeûneur (en relevant un peu sa petite tête et en parlant avec la bouche en o, comme pour donner un baiser dans l’oreille de l’inspecteur, afin qu’aucune de ses paroles ne se perdît), parce que je n’ai pas pu trouver d’aliment qui me plaise. Si j’en avais trouvé un, crois-m’en, je n’aurais pas fait de façons et je me serais rempli le ventre comme toi et comme tous les autres.

Si j’avais trouvé l’idéologie nazie consommable, je ne serais pas ici en train de mourir d’épuisement.

Pour les SS, nous ne sommes que de la vermine. Optimiste, je dirais que la façon dont ils nous anéantissent nous rend tragiquement humaines, et les rend insoutenablement inhumains. Plus lucide, que si la façon dont ils agissent et se comportent est humaine, alors je préfère changer de nature et devenir un animal. Ou disparaître.

*

à suivre (selon le principe exposé dans la première note de la catégorie)