Cornelis Anthonisz, La destruction de la tour de Babel

*

Nous sommes toutes et tous déracinés. À Ravensbrück. Ailleurs. Tel est, tel sera, le monde que tu annonçais : celui des déracinés. Déportations, déculturation, dépossession linguistique, dépersonnalisation, et pour finir déréalisation et déréliction générales.

Ici, nous connaissons la confusion des langues. Toutes les nationalités, toutes les langues de la vieille Europe se mêlent dans le camp comme dans un creuset morbide. Incommunicabilité, naissance d’un jargon.

Ici, nous sommes devenus ce que nous devenions : matricules, outils, surplus. Démythifié, notre univers a basculé tout entier, et pour longtemps, dans la hantise indéterminée – comme la tienne, Kafka.

*

Dans le petit milieu germanophone de Prague, l’annonce de ta mort fut accueillie avec émotion. Une centaine de personnes assistèrent à ton enterrement, et elles étaient cinq cents, un mois plus tard, réunies au Théâtre de chambre allemand pour te rendre un dernier hommage. Mais hors de ce microcosme, tu n’étais pas assez connu pour qu’on remarquât ta disparition, même parmi les Tchèques.

Tu avais peu publié de ton vivant : Le Soutier (début de ton roman inachevé L’Oublié, ou L’Amérique) ; Le Verdict ; La Métamorphose ; La Colonie pénitentiaire ; quelques autres fragments ou nouvelles ont paru sous forme de livre ou en revue. Jusqu’à maintenant, jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, tu es resté dans l’ombre en Allemagne. À l’étranger, ton œuvre a intéressé le surréaliste français André Breton, mais nul n’a encore saisi son importance réelle, qui devrait pourtant bientôt éclater aux yeux de tous car cette guerre, hélas ! laissera l’homme dans un état tel qu’il se verra alors dans tes cauchemars comme dans un miroir.

*

J’ai quitté Ernst. Transformé ma maison de la Lerchenfelderstrasse en pension de famille, embauché une gouvernante. La vie devait reprendre le dessus.

La vie, et l’amour. L’un de mes sous-locataires, le comte Xaver Schaffgotsch, était jeune, sympathique, attentionné. Je l’avais connu à la gare de l’Ouest, où pour nous faire un peu d’argent, sans souci de déchoir, nous portions tous deux les valises. Ancien officier autrichien, il avait vécu en Russie au temps de la révolution. Il m’initia au communisme.

Il y avait sept ans que je vivais à Vienne. J’y avais eu de bons moments, mais de dures épreuves aussi. J’avais le sentiment de n’avoir plus rien à attendre de cette ville. Xaver et moi partîmes en 1925 séjourner chez une de mes anciennes amies, Alice Gerstel, près de Dresde. Elle était mariée avec Otto Rühle, qui avait vingt ans de plus qu’elle et avait été l’un des fondateurs du groupe Spartakus, puis du Parti communiste allemand. Mais très vite il s’en était séparé, et quoique toujours marxiste, dénonçait le risque qu’en cas de victoire de la révolution, la dictature de la classe soit remplacée par celle du Parti et de sa direction.

Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, qui prônaient la révolution « spontanée », réalisée par les masses plutôt que par leurs dirigeants, avaient été assassinés par le gouvernement social-démocrate allemand six ans plus tôt. La théorie de la révolutionnaire juive polonaise, qui prédisait que le capitalisme s’effondrerait le jour où la mondialisation du marché serait achevée, était l’un des sujets de nos continuelles discussions.

Nous nous intéressions aussi aux rapports entre nationalisme et socialisme : les deux mouvements étaient-ils compatibles ou non ? Otto était l’auteur de plusieurs livres sur Marx, et aussi d’ouvrages de pédagogie, comme L’Enfant prolétaire, qu’il publiait dans sa propre maison d’édition, Am anderen Ufer (« Sur l’autre rive »). Alice et lui s’intéressaient d’autre part à la psychologie moderne, et écrivaient beaucoup ensemble sur le sujet.

Alice était une disciple d’Alfred Adler, qui avait travaillé sur le rapport indissociable du corps et de l’esprit. Au fond, tu avais compris la même chose, intuitivement, quand tu me disais que la tuberculose était le résultat d’un complot entre ta tête et tes poumons – une délivrance pour ton esprit torturé.

Pour Adler aussi, la maladie est le plus sûr refuge du névrosé : mieux vaut souffrir d’une maladie dont on ne se sent pas responsable que d’avoir à reconnaître et affronter ses difficultés, ses échecs, et la blessure narcissique qu’ils occasionnent. Tout cela me paraît juste, et c’est tout à ton honneur d’avoir su, avec ta lucidité et ton courage habituels, reconnaître ce processus. La plupart des gens s’y refusent obstinément, déterminés à se voiler la face, tant ils ont peur de découvrir un abîme sous leurs pieds.

Plus tard j’ai été malade moi aussi, Franz. Et j’ai essayé de ne pas oublier ta leçon et de comprendre les causes du désastre dans toute leur ampleur, aussi bien psychique que physique.

Cependant les théories judicieuses et pertinentes d’Adler, comme celles de Freud dont il fut d’ailleurs un disciple, se limitent à une conception quasi mécaniste, positiviste, de la personne et de la société humaines. Où est la transcendance, dans leur vision d’une humanité qui ne demande qu’à être guérie pour être normalisée ? Et d’abord, qu’est-ce que la norme ? Qui l’a définie ? Il me semble, en posant ces questions, revoir Joseph K. devant la Loi, ou K. prisonnier de l’inaccessible Château…

Ta lucidité ne t’a pas empêché de mourir, au contraire. Ni de vivre l’écriture de ton œuvre. S’il est vrai que l’esprit et le corps ne font qu’un, il est tout aussi vrai que le corps appartient au monde, et a d’autres buts que l’immédiate satisfaction individuelle ou sociale. La prise de conscience de soi et de ses propres ressorts est une étape salubre et nécessaire, mais ceux qui, comme toi, parviennent à s’élever au-dessus de ce stade et à accomplir une mission supérieure, ne se trouvent que trop mal compris, ridiculisés par la foule des médecins et autres raisonnables.

Chez Otto et Alice, les débats allaient bon train, et je me sentais si bien dans leur maison que nous y demeurâmes dix mois. Alice nous emmenait à Dresde, au théâtre, ou voir des expositions… Nous parlions de littérature, de musique, d’art… Avec cette amie d’enfance, je retrouvais le charme de ma jeunesse pragoise. J’étais libérée de ma passion suicidaire pour Ernst, j’avais auprès de moi un homme charmant et prévenant, à la fois bien élevé et anticonformiste, un couple d’amis accueillants et intelligents… Après toutes ces dures années, je me sentais à présent forte et belle, prête pour une autre vie… une nouvelle aube.

*

À Prague, le milieu littéraire et artistique m’accueillit à bras ouverts. Tout le monde connaissait les chroniques que j’avais longtemps écrites dans le quotidien Tribuna. J’étais censée y tenir une rubrique de mode, mais bien souvent mes articles traitaient de tout autre chose, des faubourgs, de ma concierge, ou du cinéma par exemple. Aujourd’hui, je me souviens avec une acuité particulière de ce rêve que j’y racontai :

…Quelque part de l’autre côté du monde, lorsque la planète tout entière a été frappée par la guerre, ou par la peste, ou par le déluge (…) D’interminables trains quittaient la gare l’un après l’autre (…) le monde se transforma en un réseau de voies ferrées emportant des êtres affolés, des êtres qui avaient perdu leur maison et leur patrie. Les rails surplombaient l’abîme et les machines tournaient furieusement. Enfin, le train s’arrêta au bord du vide.

« Contrôle ! tout le monde descend ! » hurla un préposé désespéré (…) La tereur m’envahit. Un douanier s’approcha de moi et réclama mes papiers (…) Je regardai le papier déplié. Je lus, écrit en vingt langues différentes :

« Condamnée à mort. »

(…) Une angoisse mortelle serra ma gorge. Et avec un faible espoir, déjà mourante, déjà à mon dernier souffle, je dis au douanier d’un ton suppliant :

« C’est peut-être juste un mot de passe pour mieux me conduire de l’autre côté du monde ? »

Il m’a fallu quelques secondes, en 1919, pour faire ce rêve. Vingt ans pour monter réellement dans ce train, vingt-cinq pour faire ce que je fais aujourd’hui : tenter de changer ma condamnation à mort en mot de passe pour l’autre côté du monde.

*

En 1922, j’avais quitté Tribuna pour Narodni Listy, le grand journal conservateur auquel mon père était abonné, et qui me valut un prestige supplémentaire. Je publiais aussi dans divers journaux et revues de nombreuses traductions : de Stevenson, mon préféré, Apollinaire, Gorki, Claudel, Meyrink, Rosa Luxemburg, bien d’autres encore… Et de toi, bien sûr.

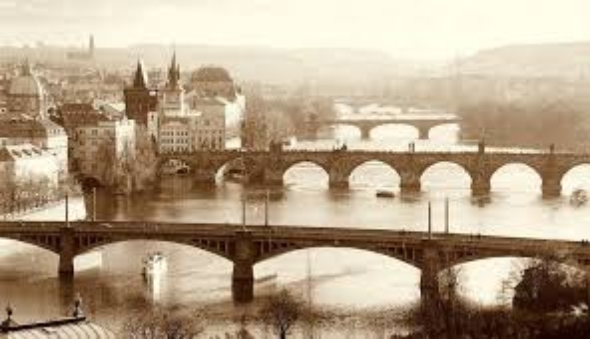

Pendant mes sept années d’exil, Prague, qui était devenue la capitale d’une république indépendante, avait connu un renouveau considérable. La ville était continuellement animée, ouverte sur le monde. Alors qu’elle avait été jusque là maintenue sous l’influence allemande, à l’exemple du président Masaryk et du ministre des Affaires étrangères Benes, intellectuels et artistes se tournaient désormais vers l’Amérique et la France. C’est dans cette exaltante atmosphère d’émancipation que je réintégrai ma ville.

Au Narodni Listy, j’animai la page féminine avec un groupe de collaboratrices, des femmes qui avaient étudié à l’étranger et en revenaient riches d’une culture élargie, qu’elles brûlaient de faire partager. Je débordais d’activités, j’étais élégante et libre, on m’invitait partout. La plupart du temps je fuyais les mondanités, préférant retrouver mes amis le jour dans les cafés, et le soir dans des boîtes où l’on dansait sur cette nouvelle musique que j’adorais, le jazz.

J’étais chez moi comme un poisson dans l’eau, mais Xaver avait du mal à s’adapter. J’essayai en vain de lui trouver un travail. Comme je courais par monts et par vaux, il passait beaucoup de temps à me chercher, et dans les cafés, on l’avait méchamment surnommé « Où-est-Milena ? » Je l’aimais, je voulais l’aider, mais je ne savais plus que faire, d’autant qu’il était devenu amer. Il finit par s’en aller.

*

En 1927, j’épousai Jaromir Krejcar, un architecte issu du Bauhaus. Je l’avais rencontré un an plus tôt, au cours d’une sortie à la campagne avec les membres du groupe d’avant-garde Devetsil, qui réunissait des artistes et des intellectuels, et même des techniciens, à la recherche d’un nouvel élan créateur qui prendrait en compte toutes les innovations du monde moderne. C’est Jaromir qui avait construit à Prague, en 1923, l’Olympic, un immeuble de bureaux et de magasins, en fer et en verre, dans le style du Bauhaus, et qui allait être la référence pour l’architecture moderne dans notre capitale.

Je passai avec lui de merveilleuses années. Nous étions très amoureux l’un de l’autre, et partagions la passion de ce mouvement renaissant, cette nouvelle vision du monde où l’on abandonnait la lourdeur du passé pour la simplicité des formes. Simplicité que je prônais aussi bien dans mes articles de mode qu’il l’appliquait en architecture. Je publiai trois recueils de mes articles, participai avec Stasa à la création d’un magazine d’avant-garde et luxueux, Pestry Tyden.

Lorsque, le dimanche, nous sortions de la ville pour nous délasser dans les campagnes environnantes, comme le faisaient de nombreux Pragois, Jaromir, qui était fils de garde-forestier, redevenait un bel homme des bois et me faisait redécouvrir la nature…

J’étais heureuse.

*

Me voilà redevenue aussi infirme qu’après la naissance de Honza, dis-je à Grete qui m’enserrait dans ses bras pour m’aider à me relever. Alors qu’avant, pendant toute la période de mon amour avec Jaromir, il me semble que je n’ai pas arrêté de danser…

– Tu t’en es remise une fois, répond Grete, tu t’en remettras encore… Et tu redanseras, un jour !

– Oui, oui, j’irai danser… Mes os cliquetteront et je me sentirai si légère, sans reins ! Et puis cette fois, je n’aurai pas à me désintoxiquer de la morphine… Seulement de la douleur… Crois-tu qu’on en guérisse aussi bien ?

La douleur nous enferme dans une cage étroite, étouffante, sans portes ni fenêtres, sans aucune issue, où l’air se raréfie. Les êtres passent à côté de nous, muets et aveugles ; mais tout à coup un toit, une voiture, un lambeau de ciel enfoncent toutes grandes les murailles de notre douleur, les battants d’un invisible portail s’écartent, nous sommes sauvés et nous respirons.

Quand ai-je écrit cela ? Je t’attends, Franz, dans le seul lambeau de ciel qui me reste.

*

À la naissance de Honza, j’ai été victime d’une septicémie qui m’a laissée invalide. Mon père, présent à mes côtés, m’a sauvée de justesse de la mort. Je suis restée alitée un an, quasiment paralysée. Mes souffrances auraient été insupportables sans la morphine que m’administra d’abord mon père, puis que je continuai à réclamer chaque jour à l’hôpital. Lorsqu’enfin je pus rentrer chez moi, j’étais bouffie, difforme, boiteuse, et morphinomane.

Franz, pourquoi la maternité m’avait-elle mise dans cet état ? Ne pouvais-je faire autrement que de donner à ma fille une mère malade ? De reproduire ce que j’avais vécu avec ma propre mère ? Et finalement, je l’ai laissée sans mère, elle aussi…

J’ai parfois la nostalgie d’une autre vie que je n’aurais pas pu, ou voulu avoir, mais qui me faisait envie : celle d’une paysanne tchèque, trayant ses vaches, mariée à un homme fruste et solide, et entourée d’une nombreuse progéniture. Mais je n’ai cessé de recommencer ma vie, et de la donner à des hommes qui se révélaient incapables de m’aider – mais que je devais au contraire soutenir, jusqu’à ce qu’ils se lassent et finissent par me quitter, pour une petite femme ordinaire qui s’en remettait à eux et flattait ainsi leur sentiment de supériorité.

Je ne dis pas ça contre toi, Franz, puisque, avant même que nous nous soyons rencontrés, tu m’apportas ton aide matérielle et morale. Et puis, je fus la première femme avec qui tu étais prêt à vivre. Vois-tu, quand je songe aux hommes de ma vie, je ne peux m’empêcher d’être parfois amère. Quand je pense à toi, il m’arrive de regretter mes faiblesses, mais jamais je ne m’écarte de l’immense estime que j’ai toujours eue pour toi, et que rien n’a entachée.

*

Qu’étais-je devenue ? Une infirme, une droguée, physiquement, moralement et socialement détruite. J’avais perdu mon poste au Narodni Listy. J’étais incapable de m’occuper correctement de mon enfant, et ma vie amoureuse était en danger. Je voulus réagir, tenter ma chance en allant me faire soigner dans une station thermale.

Les séance de rééducation quotidienne, au cours desquelles on me faisait plier mon genou malade, se transformaient en véritable torture, qui entraînaient d’atroces douleurs pour toute la journée et la nuit suivante. Je réclamais de plus en plus de morphine. Jaromir allait m’acheter mes doses, désemparé, désespéré. Plus rien d’autre ne comptait. Je finis par avoir tellement honte de cette dépendance que je décidai de tout arrêter.

J’ordonnai à Jaromir de ne plus rien me donner. Mais nous n’avions pas prévu les effets d’une brusque désintoxication. Mon corps tout entier se révolta, s’agita entre les draps, tenaillé par un mal si puissant qu’il me chassait de moi-même, puis m’emprisonnait à nouveau en m’obligeant à le subir jusqu’au bout.

Un soir, dans mon délire et ma douleur, j’appelai Jaromir. Mais il était sorti en me laissant seule avec un revolver posé en évidence sur la table de nuit. C’était donc la solution qui lui semblait la meilleure… Devant une telle trahison, mon amour pour lui s’effaça d’un coup.

*

C’est ensuite que je devins communiste. J’étais trop délabrée pour sortir comme naguère, voir mes anciens et brillants amis. J’acquis la langue de bois du Parti, pour écrire dans ses publications, où je colportai tous les mensonges habituels sur les merveilles du système soviétique et, sans discernement, les discours doctrinaires les plus convenus. Bref, je désappris à écrire.

Notre couple se délitait. Jaromir ne m’aimait plus, il voyait d’autres femmes. J’étais jalouse, impuissante. Il ne me restait que ma fille – et la morphine, encore. Nous manquions d’argent, mes revenus avaient beaucoup baissé, et la drogue me coûtait cher.

À plusieurs reprises je fis des séjours dans des sanatoriums, pour me désintoxiquer. Parallèlement à ma collaboration aux journaux communistes, je commençai à écrire en cachette, sous divers pseudonymes, des articles pour le Pravo Lidu, le journal social-démocrate. J’envoyais Honza les livrer, afin de ne pas risquer qu’on m’y vît entrer.

*

Tout allait mal. Hitler venait de prendre le pouvoir en Allemagne. Nous ne mesurions pas encore dans toute son ampleur le danger qu’il représentait. Mais on sentait que c’en était fini des belles années pleines d’espoir de l’après-guerre. Jaromir et moi décidâmes de partir nous installer en Union soviétique avec Honza. Mais finalement je renonçai, et le laissai y aller seul. Il pensait pouvoir exercer là-bas son métier d’architecte, mais face au mur de la bureaucratie et à la censure stalinienne, dont les conceptions esthétiques différaient notablement des siennes, il déchanta. Il s’éprit de la jeune femme qui lui servait de guide. Nous divorçâmes, il l’épousa. Quand ils réussirent à obtenir un visa pour rentrer à Prague, il me procura un grand appartement.

Le Parti me demanda de m’occuper d’un camarade malade, Evzen Klinger. Je le soignai avec dévouement, et il tomba amoureux de moi. Dans l’état où j’étais, je ne m’y attendais pas du tout. Puisque j’étais devenue laide et boiteuse, j’avais renoncé à me soucier de mon apparence. J’étais négligée, souvent je ne prenais même pas la peine de me peigner, je sortais enveloppée dans un vieux manteau de Jaromir. L’amour d’Evzen réveilla ma féminité.

*

En 1936, la guerre d’Espagne et les procès de Moscou me rendirent ma raison : je me fis exclure du Parti. Que des dirigeants politiques commencent à organiser des purges, pour qui est assez attentif à la langue, le mot suffit à indiquer en quelle estime ils tiennent leurs semblables, et quel monstrueux danger ils représentent pour l’humanité.

J’étais prête pour recommencer une autre vie, plus lucide, plus combative encore.

Une nouvelle chance me fut donnée quand Ferdinand Peroutka me proposa de collaborer au très réputé hebdomadaire Pritomnost. C’était un journal libéral-démocrate, qui ouvrait ses colonnes à des écrivaines et des personnalités de différents horizons. Il avait été fondé avec le soutien de Masaryk en 1924, l’année de ta mort, et réussit à paraître jusqu’en 1939, date à laquelle les nazis l’interdirent.

Cette offre était pour moi extraordinaire. En entrant à la rédaction de Pritomnost, non seulement j’étais à l’abri des soucis financiers, mais j’allais pouvoir, pour la première fois, donner la pleine mesure de mon talent de journaliste. Je ne traiterais plus de mode, je ne me contenterais plus d’évoquer de petites scènes de la vie quotidienne ; mon pays vivait des moments difficiles, il était temps pour moi de m’intéresser à l’actualité politique. Je m’étais libérée de l’idéologie communiste. Après dix ans de dépendance, je me libérai aussi de la morphine.

*

Je parcourus les Sudètes, cette région frontalière de la Bohême que l’Allemagne allait annexer au Reich. Je racontai ce que je voyais, là-bas, dans les villages : la haine entre Allemands et Tchèques, la haine antisémite, la haine attisée par le parti pro-nazi de Henlein : haine entre voisins qui pénétrait jusqu’au cœur des familles, entre mari et femme d’origine différente, entre parents et enfants – les enfants ayant été, comme en Allemagne, fanatisés et dressés à dénoncer leurs parents. Pour les Jeunesses hitlériennes, le nom de Dieu était Hitler, et sa parole la Loi. Tout pouvait se commettre en son nom. Et voilà que cette folie mortelle pénétrait chez nous.

C’est à l’existence d’une telle loi, injustifiée mais supérieure, une loi à laquelle chacune se sent obligé d’obéir, par foi ou par impuissance, par impossibilité de ne pas s’y soumettre – c’est à cela qu’on peut reconnaître le plus grand danger pour l’humanité. Mais le propre d’une telle loi est aussi d’anesthésier la vigilance et le désir de liberté de ses victimes. En se faisant passer pour universelle et incontournable, elle devient aussi invisible qu’une loi naturelle, elle paralyse les esprits, et c’est la porte ouverte à toutes les exactions. Que de travail, ensuite, pour s’en libérer.

Les nouvelles arrivées au camp nous apportent des informations, et nous pensons aujourd’hui qu’Hitler va perdre la guerre. Quelle sera la prochaine Loi ?

*

Au début, je gardai encore espoir. J’avais vu le peuple tchèque se mobiliser courageusement, calmement, pour sauver son pays, ses valeurs. Mais après le pacte de Munich, chacun comprit que rien ni personne n’empêcherait Hitler de s’emparer des Sudètes et de la Tchécoslovaquie tout entière.

En 1937 et 1938, j’ai inlassablement décrit et défendu la cause des milliers d’émigrants fuyant le régime nazi. Comme il leur était interdit de travailler sur un sol étranger, des comités de soutien et de parrainage, des collectifs d’hébergement s’étaient organisés, à la fois pour leur permettre de survivre, et si possible leur éviter d’être renvoyés chez eux, faute de papiers. Et puis, la charité s’assoupit… Il n’est pas difficile de supporter une catastrophe, ce qui est pénible ici, c’est de supporter le long silence qui la suit. La charité est une source qui se tarit peu à peu.

Il n’y avait pas seulement de la compassion dans mon ton, mais de la révolte. J’écrivis un article, intitulé « Lynchage à l’européenne », dans lequel je dénonçais la perversion d’une exploitation politicienne du peuple qui exacerbait les questions identitaires : à l’intérieur de chaque immeuble, chaque foyer, chacun devait entrer dans un camp ou dans l’autre. À présent, on se définissait en fonction de son appartenance nationale, idéologique ou religieuse.

C’est de cette réalité-là que naît ce qu’on appelle un pogrom. Le pogrom est, entre autres, la vengeance de petites gens contre d’autres petites gens, la lutte pour l’annexion de paliers, de grabats, d’un étage à l’autre. Une colère longtemps contenue, déviée, fouettée, par une quelconque propagande – se concentre sur une idée, se cristallise et explose.

Et au sein de ce qui avait pu être en d’autres périodes une communauté disparate mais paisible, il était encore une autre catégorie de gens, la dernière des dernières, celle contre qui tous se retournaient : les réfugiés. Car l’émigré, c’est le Nègre, et circonstance aggravante, un Nègre parmi les Blancs, un Nègre déplacé, damned nigger !

En quatre années, l’Europe a bien changé et elle est maintenant couverte de Nègres. Les Nègres, comme il se doit, n’ont pas le droit de toucher les femmes blanches, doivent être parqués dans des quartiers réservés et ne sont pas des personnes. Les Nègres, dans la Vienne actuelle, ce sont les Juifs, les socialistes, les anciens nationalistes autrichiens, les monarchistes, parfois des Tchèques et souvent aussi des catholiques.

*

Aujourd’hui, Franz, je ne compte pour rien. J’ai perdu le courage de me battre. Celui de ne jamais renoncer, aussi. Je n’ai plus la force morale ni physique de lutter, ne serait-ce que contre ma propre mort. Pourtant je ne sombre pas encore, puisque je me souviens. Je me souviens de ce que j’écrivais à la fin de cet article, c’était en mars 1938, mais c’est une chose qu’on peut dire à tout moment :

Il n’est pas vrai que nous comptons pour rien. Aujorud’hui, tout le monde compte – chacun d’entre nous compte (…) Le plus urgent est de savoir comment nous voulons vivre et de considérer que cela est aussi important que la vie elle-même. Aujourd’hui, une lourde tâche incombe à chacun d’entre nous : trouver l’exacte ligne de partage entre le sang-froid et la lâcheté, entre le courage et l’explosion des passions.

*

à suivre (la prochaine fois sera la dernière)