Nous sommes donc toujours à Montréal, en 1991 (mot-clé Ma vie douce pour voir tous les épisodes du journal). La prochaine fois nous serons d’abord à Québec puis ce sera la fin du journal de Montréal.

*

Je me suis remise à écrire hier. Ça a l’air d’aller.

Dany est revenu, on est allés dîner chez Pitt et lui, c’était formidable. Ce soir, chez Monique.

Je crois que j’ai trouvé le thème sur lequel je vais travailler, à la fois pour ma conférence au Costa-Rica, pour Claire Cayron, et en complément de mon dossier pour la villa Médicis : la création, principalement littéraire. Avant d’arriver à une théorisation, je voudrais procéder par témoignages. Les miens, pour l’instant : euphorie pendant l’écriture du Boucher (cf Roussel, et nostalgie qui s’ensuit) ; effets rétroactifs de l’écriture (l’escalade dans Lucie) ; l’ « existence » des personnages (peur de mes personnages pendant l’écriture du roman actuel) ; similitude entre le travail d’acteur et le travail d’auteur ; indépendance de l’écriture, et sa propre force créatrice (le plan qu’on ne peut pas suivre ; forme de pelote d’une seule image, phrase ou sensation).

Dany. Si je n’avais dû venir au Québec rien que pour le connaître, cela me suffirait. Je l’aime beaucoup, beaucoup. L’autre soir, on est allés au cinéma tous les deux, voir La Voce della luna, et puis on est allés dîner au café Cherrier ; et on est rentrés à pied, bras dessus bras dessous, il a dit qu’il était heureux ce soir, je ne sais pas si j’y étais pour quelque chose, mais moi j’étais heureuse, avec lui.

Il aime beaucoup Florent aussi, et il nous a fait entrer dans son milieu haïtien à Montréal. Ils sont tellement intelligents et humains, je crois que je n’avais jamais rencontré des gens aussi forts. Il y a d’abord Pitt, un être adorable, fou de François Mauriac et de poésie, inventeur du « pittisme », c’est-à-dire d’une façon de penser et de vivre en refusant tout compromis, de garder un esprit lucide et intransigeant.

Pitt, c’est une sorte de misanthrope au grand cœur. Il ne pardonne rien, « mais quand il aime, il pardonne tout », dit Dany. Il a vécu huit ans à Madrid, il a tout lu (et sans doute tout vécu), et il a gardé un air de grand gamin maigre et enjoué, toujours prêt à lancer une citation, de préférence des vers (quand son enthousiasme monte trop, il va chercher le livre et lit, admirablement, de sa voix grave, chaude et fine, le poème entier), ayant toujours des tas d’anecdotes à raconter, littéraires ou historiques… Et puis chaleureux, de cette chaleur bien particulière qui lui a fait nous appeler tout naturellement, après notre premier dîner chez lui, « mon frère Florent » et « ma sœur Alina ».

Hier soir, nous avons dîné chez Roland et Chantal, que nous ne connaissions pas. Il n’y avait là que des Haïtiens, sauf Chantal qui est d’origine suisse (une fille au grand cœur, plus très jeune et pas coquette, qui a connu bien des choses et bien des hommes, pas bête, et qui déteste les flics). Roland est aussi un intellectuel, un peu plus âgé que les autres, et plus déroutant. Il a vécu à Paris, et nous a cité de mémoire, avec brio, le discours de Malraux à l’enterrement de Braque, auquel il assistait ; il a fait un doctorat de cinéma à Varsovie ; il est très brillant, raconte avec grand art maintes anecdotes, souvent historiques, en particulier sur Haïti ; il nous a servi une recette de son invention, des croquettes aux pieds de cochon, très bien parfumées, mais d’une consistance gélatineuse à faire vomir, en insistant beaucoup pour avoir des compliments sur sa cuisine ; il a acheté chez un libraire de Buenos Aires un Cahier de l’Herne consacré à Borges et dédicacé par lui ; il semble versatile, ouvert, et soudain fermé…

Il a accueilli avec de grands éclats de rire (de joie) un historien et essayiste haïtien, plus âgé, gras et réservé, que tous semblaient beaucoup respecter, et qui se présentait apparemment à l’improviste, en fin de soirée. Le pauvre homme, qui sortait de table, a été contraint de manger la croquette qui restait, afin de donner son opinion. Roland ne le lâchait pas des yeux, pendant qu’il avalait péniblement ses premières bouchées, et a fait taire Pitt qui s’apprêtait à imiter un de ses professeurs d’Haïti, afin que le silence règne autour de la table, et que l’on puisse entendre clairement l’avis du goûteur.

Sommé de s’exprimer, le monsieur a d’abord murmuré en hésitant que oui, oui, c’était bon… mais que… peut-être… pas assez croustillant. Et alors là, tous se sont mis à témoigner avec force, affirmant que si, à l’origine c’était bien croustillant, et que si ça l’était moins maintenant, c’est certainement parce que celle-là avait ramolli à force de tremper dans l’huile où on l’avait laissée (c’est-à-dire au fond du plat, qui contenait bien en effet sept à huit centimètres d’huile). Chacun renchérissait du meilleur cœur, avec le plus grand sérieux, alors que dès le départ, hélas, les « croquettes » étaient ignoblement molles.

Roland (qui présidait à table, et se mettait debout chaque fois qu’il racontait quelque chose) a raconté une drôle d’histoire, qui lui était arrivée récemment. On l’appelle un soir chez lui, de l’hôpital, pour lui dire qu’un homme portant le même nom que lui, et originaire d’Haïti, est en train de mourir. Pensant que c’est peut-être un lointain cousin, qu’il ne connaîtrait pas, il se rend à l’hôpital. Là-bas, il demande de quelle maladie l’homme est en train de mourir. On refuse de le renseigner, sous prétexte que rien ne prouve qu’il soit bien de sa famille.

Il entre dans la chambre du malade, qui est en train d’agoniser. Il reste auprès de lui quinze minutes, au bout desquelles, oppressé par le souffle rauque et bruyant du malade, il ressort, et demande à consulter le registre. Il s’aperçoit alors que ce qu’on avait pris pour le nom de l’homme est en vérité son prénom. L’homme n’est donc pas de sa famille. Il l’abandonne alors, et quitte l’hôpital.

Sur le chemin du retour, dans sa voiture, il est pris de remords. Il retourne à l’hôpital, va de nouveau s’asseoir auprès du mourant. Au bout d’un moment, accablé par ce spectacle d’agonie, il renonce une fois de plus, et rentre chez lui. À peine arrivé à la maison, il reçoit un coup de fil de l’infirmière, qui lui annonce que l’homme est mort une minute après son départ.

Quelle histoire, non ? Je veux absolument en tirer une nouvelle.

Pour en revenir à notre soirée, il y avait encore autour de la table cinq autres Haïtiens, dont une femme, et « Bouba », le héros du livre de Dany, qui a une tête fascinante, et qui semble être un personnage des plus curieux. Ils ont passé leur temps à parler et à rire aux éclats pour de minuscules choses, ou pour des choses terribles concernant Haïti. Par exemple ce télégramme, envoyé par un officier à Duvalier : « Rébellion écrasée. Stop. Chef des insurgés arrêté et provisoirement fusillé. Stop. Attendons confirmation. » Ou cette image de Duvalier discutant à voix basse avec un mort dont il a fait exposer le corps, après l’avoir fait fusiller.

Roland est brillant, et aurait pu faire carrière dans le cinéma (et ailleurs, sans doute). Il a eu des occasions, qu’il a laissé passer. Il vivote. Il y a quelque chose de brisé en lui. Pour lui, comme pour tous ou presque, Haïti, c’est fini. Ils se méfient du père Aristide, ils se méfient de tout. L’un d’eux, un beau grand garçon énergique et vif, dont j’ai oublié le nom, dit que selon lui ce pays ne peut engendrer que des dictateurs. Aucun ne pense à retourner là-bas, sinon dans un avenir tellement hypothétique et lointain (qu’ils n’évoquent que lorsqu’on leur pose la question) qu’il ressemble à un vieux rêve enfoui très profondément, et auquel on a déjà renoncé depuis longtemps.

Plus tard on est allés au Keur Samba, où on a dansé jusqu’à la fermeture. Avant de se séparer, tout le monde s’est mis à se lire les lignes de la main.

À la télé, marionnettes de Milan. Écrire un spectacle pour marionnettes.

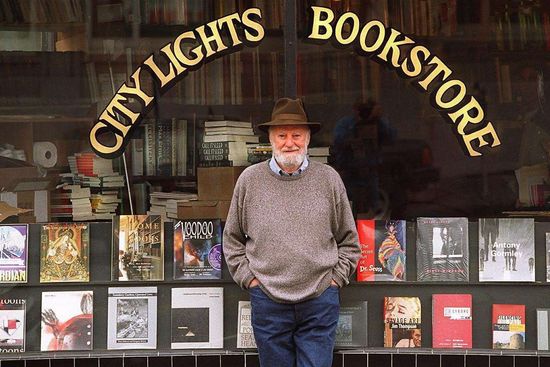

Je ne peux pas, comme je l’ai fait hier pour Ferlinghetti qui vient aussi de mourir, lui rendre hommage en le traduisant, puisqu’il écrit en français. Encore mieux, je peux donner à le lire directement dans sa langue. Voici trois brefs poèmes que j’ai choisis dans des poèmes de Jaccottet, donc, choisis par André Velter pour un tout petit recueil intitulé On ne vit pas longtemps comme les oiseaux (Poésie Gallimard/Télérama, 2015) (Autre parenthèse, je réécris son nom avec deux c, au lieu de me corriger comme je le faisais jusqu’ici en suivant la graphie défectueuse des éditions de La Découverte pour sa traduction de l’Odyssée).

Je ne peux pas, comme je l’ai fait hier pour Ferlinghetti qui vient aussi de mourir, lui rendre hommage en le traduisant, puisqu’il écrit en français. Encore mieux, je peux donner à le lire directement dans sa langue. Voici trois brefs poèmes que j’ai choisis dans des poèmes de Jaccottet, donc, choisis par André Velter pour un tout petit recueil intitulé On ne vit pas longtemps comme les oiseaux (Poésie Gallimard/Télérama, 2015) (Autre parenthèse, je réécris son nom avec deux c, au lieu de me corriger comme je le faisais jusqu’ici en suivant la graphie défectueuse des éditions de La Découverte pour sa traduction de l’Odyssée).

C’est un phénomène extrêmement exaltant que de voir apparaître dans un texte des dimensions jusque là insoupçonnées. Comme, en exerçant ses yeux à converger et à diverger, on voit apparaître des profondeurs, des effets, des volumes, des formes, des thèmes cachés dans un stéréogramme. C’est ce qui m’arrive, avec de plus en plus de force, à mesure que je traduis l’Odyssée (tous les textes ne se prêtent pas aussi bien à l’exercice, seulement les grands textes poétiques riches en dimensions, et bien sûr seulement dans leur langue originelle). Cela demande du temps, même si les révélations finissent par arriver soudainement, beaucoup d’attention, et ensuite de l’abandon à ce qui est apparu, pour mieux le goûter, et ce faisant mieux le savoir, l’analyser, mettre en perspective la nouvelle perspective. Cela demande aussi des outils sophistiqués : de l’expérience, et de l’étude. Étude de certains travaux savants qui, même s’ils n’ont pas abouti en eux-mêmes à une exégèse révolutionnaire, en donnent les moyens à qui sait se servir des outils qu’ils constituent.

C’est un phénomène extrêmement exaltant que de voir apparaître dans un texte des dimensions jusque là insoupçonnées. Comme, en exerçant ses yeux à converger et à diverger, on voit apparaître des profondeurs, des effets, des volumes, des formes, des thèmes cachés dans un stéréogramme. C’est ce qui m’arrive, avec de plus en plus de force, à mesure que je traduis l’Odyssée (tous les textes ne se prêtent pas aussi bien à l’exercice, seulement les grands textes poétiques riches en dimensions, et bien sûr seulement dans leur langue originelle). Cela demande du temps, même si les révélations finissent par arriver soudainement, beaucoup d’attention, et ensuite de l’abandon à ce qui est apparu, pour mieux le goûter, et ce faisant mieux le savoir, l’analyser, mettre en perspective la nouvelle perspective. Cela demande aussi des outils sophistiqués : de l’expérience, et de l’étude. Étude de certains travaux savants qui, même s’ils n’ont pas abouti en eux-mêmes à une exégèse révolutionnaire, en donnent les moyens à qui sait se servir des outils qu’ils constituent.