les allées étaient plus lumineuses et blanches que jamais, aujourd’hui

ensuite elle s’est envolée

pâquerette, petite pâque

l’oeuf et le penseur

les rosiers à venir... tout cela, tout à l'heure au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes

*

les allées étaient plus lumineuses et blanches que jamais, aujourd’hui

ensuite elle s’est envolée

pâquerette, petite pâque

l’oeuf et le penseur

les rosiers à venir... tout cela, tout à l'heure au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes

*

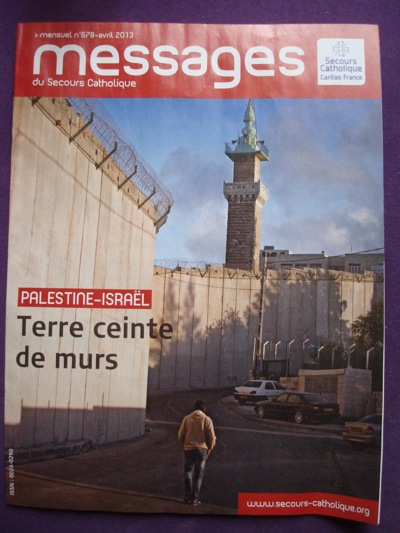

Je donne ici de larges extraits d’un reportage de Jacques Duffaut publié dans le numéro de ce mois d’avril de la revue Messages, du Secours Catholique. L’article dans son entier décrit aussi le travail de plusieurs associations, de diverses origines et confessions, qui œuvrent pour soutenir la population et les efforts de paix.

« Je n’ai jamais parlé à un Arabe », dit Samuel, un adolescent de Kfar Shalem, quartier défavorisé de Tel-Aviv. Dans un centre de loisirs juif, Sadaka-Reut, association qui travaille au rapprochement des différentes communautés, a organisé une réunion de préparation à la rencontre de jeunes Juifs avec de jeunes Palestiniens d’Israël. Ils sont huit, âgés de 15 et 16 ans, autour d’Ori, animatrice du programme, qui vient de leur demander comment ils perçoivent les jeunes Palestiniens La voisine de Samuel déclare qu’il est difficile d’être ami avec eux à cause « de la guerre qui est en cours ». Un autre encore définit l’Arabe comme « un étranger dans mon pays ». L’espoir de paix entre l’État d’Israël et le peuple palestinien, qu’avait fait naître les accords d’Oslo en 1993, s’est dissipé. Le dialogue est rompu. Les Palestiniens se sentent méprisés. Lors des dernières élections législatives israéliennes, c’est tout juste si les candidats à la Knesset ont abordé la question de la paix. Physiquement mis à l’écart par un mur de béton et par une politique ouvertement discriminatoire, les musulmans et les chrétiens de Cisjordanie se résignent, impuissants, à voir leur territoire progressivement confisqué par les colons dont le nombre continue de croître.

À Hébron, pôle économique du sud de la Cisjordanie, la vieille ville est coupée en deux. 500 colons protégés par 2000 soldats sont installés dans les quartiers autour du tombeau des Patriarches. Pour leur sécurité, une centaine de ruelles et 1500 petits commerces ont été fermés, les portes d’entrée des maisons donnant sur les rues sécurisées ont été condamnées. (…) La visite commence. Un soldat, posté en surplomb de la première ruelle, met en joue les touristes avec son arme pour les intimider. Des caméras surveillent chaque recoin d’immeuble. Un fin grillage horizontal protège les commerçants des jets de pierres des colons qui vivent au-dessus d’eux. Le grillage est jonché d’objets divers mais ne peut pas grand-chose contre les sacs plastique remplis de déjections humaines qui éclatent en tombant. « L’agressivité des colons s’explique par la totale impunité dont ils bénéficient, explique Sandrine. Les enfants de colons d’Hébron, élevés dans l’idée que cette terre leur revient de droit divin, jettent des pierres et des insultes depuis les toits. (…)

L’implantation et la protection des colonies privent les Palestiniens des terres qu’ils cultivaient. Antoinette, 78 ans, (…) en parle avec acrimonie. « Ils nous ont volé toute notre terre, dit-elle, 80% de notre propriété. Nous vivions de nos champs d’oliviers, aujourd’hui nous achetons l’huile. Le mur accapare les terres et rejette les hommes. » Un long ruban de béton de 13 mètres de haut encercle sa maison. Depuis 2003, les fenêtres des chambres donnent sur ce mur gris. (…)

Débutée après la seconde Intifada (2000-2002), la construction du mur se poursuit. Pour le franchir, les Palestiniens doivent obtenir une autorisation. Un permis de travail, par exemple. Ceux qui en bénéficient se lèvent très tôt pour faire la queue aux check-points, attendre des heures, accepter une fouille au corps, répondre aux questions. Le mur sépare les troupeaux des pâturages, les familles, les voisins, les amis. Et aussi les couples. « C’est une technique pour diviser, rendre la vie impossible, faire partir », explique Hadil Nasser (…)

Les habitants de Jérusalem-Est, territoire palestinien occupé, se sentent menacés par la confiscation de leurs biens. Dans plusieurs quartiers et depuis plusieurs années, des projets d’extension des colonies servent de prétexte à la confiscation ou à la démolition des maisons des Palestiniens. Dans ce dernier cas, les propriétaires doivent démolir eux-mêmes leur maison ou payer une somme exorbitante l’intervention israélienne. (…)

La population arabe croît sur des territoires qui rétrécissent. (…) Tout jeune Palestinien de Cisjordanie est susceptible d’être arrêté par l’armée ou la police israélienne à tout moment, surtout s’il est étudiant et membre d’un parti politique. L’appartenance à un groupe politique palestinien est puni de deux à trois ans de prison. C’est le cas d’Ismaël, 22 ans, arrêté il y a un an et demi alors qu’il était en seconde année de droit. Interrogé pendant cinquante jours, il n’a pu recevoir aucun soutien de l’extérieur. Son père, journaliste au quotidien palestinien Al-Quds (Jérusalem en arabe), raconte qu’il a passé ces journées d’interrogatoire dans une cellule d’un mètre carré. En attendant son jugement, il n’a le droit ni d’écrire ni de recevoir du courrier, ni de poursuivre ses études.

À Jérusalem-Est, l’éducation des enfants est une des premières préoccupations des Palestiniens. Les écoles ont peu de moyens et les classes sont surchargées. Les manuels d’histoire, sous le contrôle du ministère israélien de l’éducation, font l’impasse sur le passé des Palestiniens. La plupart des élèves ignorent pourquoi ils ne peuvent pas vivre comme les Israéliens de leur âge. Ils sont nombreux à décrocher, souvent poussés par la nécessité de travailler tôt pour rapporter un peu d’argent au foyer. (…) Avant 1967 (année de l’annexion de Jérusalem par Israël), il y avait 165 écoles à Jérusalem. Depuis lors, la population a triplé et la municipalité dirigée par les Israéliens n’autorise plus l’ouverture de nouvelles écoles palestiniennes. Celles qui existaient sont devenues surpeuplées, l’éducation s’est dégradée et le décrochage scolaire s’est amplifié. (…)

La désespérance trouve également refuge dans les drogues. (…) La toxicomanie est souvent contractée en détention. Comme l’indique Abdallah, Palestinien de 32 ans en désintoxication, marié, trois enfants, « il y a plus de drogue en prison que dehors ». De là à conclure que la drogue est un autre moyen d’affaiblir la jeune génération palestinienne, il n’y a qu’un pas que de nombreux observateurs franchissent. (…)

Le mur est aussi un obstacle infranchissable en cas d’urgence. Il faut une autorisation. Du côté israélien, les patients juifs ont la priorité. Nombreux sont les drames provoqués par les check-points. À Jérusalem, le principal hôpital catholique de la ville est l’hôpital Saint-Joseph. Créé en 1956…, il répondait aux besoins des 10 000 chrétiens d’alors. Aujourd’hui, ceux-ci ne sont plus que 1500. (…)

Les moyens de sécurité à Jérusalem impressionnent. Les ruelles de la vieille ville sont hérissées de caméras, des patrouilles quadrillent tous les quartiers, les colons sont autorisés à porter une arme automatique pour se défendre. Ces moyens rendent permanent l’état de guerre dans les esprits. Des associations interconfessionnelles refusent cette situation. (…) Daniela Yoel…, Israélienne née en Palestine avant la création de l’État d’Israël, condamne les violations des droits de l’homme dans un pays où les journaux s’indignent qu’un juge israélien ait giflé son fils, tandis que la presse passe sous silence l’adolescent palestinien de 14 ans attaché par la police israélienne, les mains dans le dos, toute une nuit à un arbre. Cette femme très religieuse dit aussi : « Chacun a été créé à l’image de Dieu et tous ont les mêmes droits ».

La terre tremble, les tombeaux s’ouvrent.

Du cœur de l’homme sortent les morts.

L’eau et le sang ont coulé du corps

D’amour. Les ténèbres tombent, couvrent

Les heures du jour très long, blessées.

Tonnerre sans pluie, ébranlement

De l’univers, horrible moment

De la mort dans l’âme rabaissée.

Froid. Les pierres, muettes, se fendent.

Au pied de la croix de vérité,

Témoins et proches tétanisés.

Que du ciel le jugement descende !

Le ciel se tait, leur reste invisible.

Parmi les hommes, combien ont ri

Devant la douleur de l’homme pris

Au piège des hommes ! Indicible.

Ils jaillissent de la mort du monde,

Les morts, ceux qui sont saints, seuls vivants

Dans la ville suicidée, errant.

Parlent-ils ? Personne qui réponde.

Personne, sinon, au sanctuaire,

Cela qui vient au jour, déchirer

Le voile et exposer, nu, le vrai.

Commencement de la nouvelle ère.

*

(Voyage)

Paris et Jardin des Plantes, en ce moment. Photos Alina Reyes

Ouvrons nos oreilles, c’est le printemps, les oiseaux prient à gorge déployée aux aubes du jour et de la nuit !

Certains, à la « manif pour tous », tout en essayant de forcer les barrages de police, donc inévitablement de créer un contexte de violence, ont été tentés de « mettre les enfants devant ». Et ils prétendaient manifester pour les droits des enfants ! Au-delà de cet abus manifeste, il faut noter ceci : autant il existe des justifications théologiques au refus du mariage homosexuel, autant il n’est aucune justification chrétienne à un mode d’action tel que celui de la « manif pour tous ». Pourquoi avoir empêché les dérives possibles de la théologie de la libération, si c’est pour politiser de nouveau la foi par des voies, en l’occurrence des rues, qui sont du ressort de César ? Le Christ serait-il dans la manif ? De toute évidence, non. Son mode d’action est différent. Son mode d’action, c’est l’évangélisation. C’est œuvrer à purifier les cœurs et éclairer les esprits afin que les hommes apprennent à ne pas tomber dans les pièges du mal. C’est bien plus difficile, mais c’est la voie qu’il nous a laissée.

Petit problème : il y a des années que j’écris en faveur de la liberté de porter le voile, mais je n’ai encore rencontré aucune femme voilée prête à écrire pour la liberté de ne pas porter le voile. Les musulmans et musulmanes d’Occident se raccrochent au voile par réflexe identitaire, mais j’ai confiance, la libération de cette espèce de fétichisme viendra par les musulmanes et les musulmans des pays arabes en train de revenir au monde.

Éditeur de Marcela Iacub, ami et défenseur de l’escroc François-Marie Banier… Que la presse rende hommage aux disparus qu’elle a côtoyés, dans ce petit milieu où l’on aime les côtoiements, c’est humain ; mais qu’elle en déforme la vérité, ce n’est pas bien, surtout de la part de gens censés avoir une éthique de la vérité. Jean-Marc Roberts a malheureusement mis beaucoup de son talent à participer à l’industrialisation de Saint-Germain des Prés, à la fabrication de livres-produits, vendus par des coups montés moins dignes que la dernière « blague » de Carambar pour faire parler de la marque. Et certes il n’est pas le seul à avoir assassiné ainsi la littérature, dans ce « milieu ».

« Les Français favorables à un renforcement de la loi sur les signes religieux ostensibles. » Quels signes « ostensibles » ? « Tout signe d’appartenance religieuse ». Les Français sont coincés. Qu’est-ce que ça peut leur faire ? Le refus de la liberté d’autrui, c’est le refus de sa propre liberté. Les Français sont embrigadés par leur ego de coq sur son fumier. Que ne sont-ils favorables à la disparition de leur morgue ! Je me rappelle ce pèlerin russe rencontré un jour à Saint-Sulpice, avec son long vieux manteau, son sac usé, sa barbe, sa grande croix sur sa poitrine, ses yeux délavés par la route sous le ciel. Mes Pèlerins iront prier en tout lieu de prière où il leur sera donné permission de prier, mes Pèlerins prieront avec tout priant de toute tradition, mes Pèlerins seront en toute terre un signe vivant d’appartenance de l’homme à Dieu.

Je suis plus patiente qu’ils ne sont calculateurs.

Le jeûne allonge le temps.

La vie moderne dévore le temps.

Le jeûne de nourritures, comme le jeûne d’activités, rend le temps à l’éternité.

Nos très lointains ancêtres, qui vivaient trente ans, vivaient bien plus longtemps que nous qui vivons quatre-vingt-dix ans. De l’aube au soir, chaque journée leur était lente avancée dans la contemplation.

Lumière sur lumière, la gloire de Dieu c’est l’homme vivant dans la paix du temps.

*

Voici le texte de la 10ème « prophétie de Jean XXIII », dans laquelle certains ont lu la renonciation de Benoît XVI et l’annonce que son successeur pourrait s’appeler Albert.

Ton règne sera grand et bref. Père, il sera bref mais il te mènera loin, dans la lointaine terre où tu es né et où tu seras enseveli.

A Rome ils ne voudront pas te donner.

Et il y aura un autre Père, avant que tu sois enseveli, pour prier loin pour toi, pour les blessures de la Mère.

Mikail et Jean descendront sur terre.

Les urnes ouvertes dans les lieux secrets sous le trésor et seront découverts les pas du premier homme.

Le grand frère d’Orient fera trembler le monde par la croix renversée sans les lis.

Le nouveau Père ira vers lui mais laissera la Mère orpheline.

Mais auparavant par ses paroles de vraie science le secret de l’arme qui détruit les armes. Temps de paix, alors, et sur la haute pierre sera le nom d’Albert.

Si celui qui s’appelle maintenant François avait eu pour prénom Alexandre, par exemple, on eût pu penser que la prophétie se réalisait en accolant la première syllabe de son prénom à celle de son nom, Bergoglio. Ce n’est pas le cas, mais cela ne signifie pas que la prophétie a tort. L’univers de la parole a sa logique, même quand elle reste secrète.

*

photo Alina Reyes

C’est le printemps. Le merle chante dans la cour de l’immeuble à l’aube du matin et à l’aube du soir. Je sais prier avec les oiseaux ! Je sais vivre en ermite, je sais vivre en compagnie, je sais vivre en communauté. Mon sang danse ! Je sais marcher longtemps, je sais chevaucher, je sais conduire et même dans la neige, dans la forêt, sur le sable. Un petit peu je sais chanter, peindre, danser, jouer de la musique, reconnaître les constellations. J’ai tout fait ! L’amour, oh oui je sais. Je sais m’occuper des bébés, je sais élever les enfants, je sais faire du feu, je sais lire, je sais écrire ! Je sais décider. Je sais attendre. Je sais agir sans hésiter ! Je sais parler avec le ciel, les arbres, les animaux, les herbes, les pierres, tout. Je sais faire la cuisine pour tout le monde. Je sais jeûner. Je sais prier. Je sais les êtres humains. Je sais porter un enfant sur mon dos. Je sais rire ! Je sais aimer. Je sais que je ne sais rien faire, c’est Dieu qui sait à travers je.

*

photo Abaca

Spermatozoïdes

dans la chapelle Sixtine

Au creux du Jugement Dernier

des cardinaux effarouchés

ou non ! font les pions

jusqu’à ce que le doigt de Dieu,

d’une pichenette, accouche

l’Église d’un Pape.

Voici qu’elle perd les eaux,

évaporées en fumée blanche,

et qui montent !

Il sort par la fenêtre, là-haut,

quasi du ciel ! la foule

crie, en bas ! elle qui l’attendait

a enfanté un papa nouveau-né !

C’est le monde à l’envers,

mais tout est endroit pour la joie.

Le peuple n’est qu’à Dieu.

*