http://dai.ly/xlw4uk

Tout simplement, mais encore faut-il le dire et le redire, le lire et le réentendre – plus que jamais en ces temps.

Quant à Las Casas, rappelons qu’il appelait les génocidaires non pas les Espagnols, comme le disent les traductions, mais « los cristianos », ce qui a un sens profond à méditer. Lui-même prêtre dominicain dénonçait ainsi l’outrage fait au Christ par les chrétiens, et tâcha dans la controverse de Valladolid de défendre une autre façon d’être chrétien. Force est de constater que les chrétiens allaient commettre encore bien d’autres crimes contre l’humanité, et que ce qu’il reste aujourd’hui d’exclusion des femmes et d’abus sur les enfants dans l’Église n’est pas étranger au principe d’exclusion et de discrimination dénoncé par Montaigne et qui fonde cette institution. Racisme et sexisme se fondent sur une croyance en la supériorité de tel type d’homme sur les hommes, et de l’homme sur la femme – croyance partagée par les religieux de toutes obédiences et par bien des religieux qui s’ignorent, des croyants qui se croient incroyants.

D’autre part, quand répondant à une question, Jean-Louis Poirier récuse justement la comparaison avec l’existentialisme sartrien en disant que pour Montaigne il n’y a pas d’essence de l’homme, j’ajouterai personnellement que s’il est vrai que de ce fait l’existence ne peut pas précéder l’essence, il reste possible de dire que l’essence précède l’existence dans le sens d’une essence individuelle, de ce que Montaigne appelle la différence de chaque homme – différence qui n’est pas seulement culturelle. « Tout exemple cloche ». Chaque être est unique, et c’est aussi une maladie de l’aveuglement que de chercher toujours à identifier tel être à tel autre – ce qui est encore une façon de marquer cette peur de l’altérité d’où naissent racisme, xénophobie, sexisme, gynophobie, et tous les crimes qui s’ensuivent.

*

Mois : février 2016

« L’esprit grec, plus affamé de vérité que de profit » Lawrence Durrell, l’un des auteurs au programme

un microvillage de personnes sans abri le long de l’entrée fermée de la Pitié-Salpêtrière

un microvillage de personnes sans abri le long de l’entrée fermée de la Pitié-Salpêtrière une fresque de C215 dans l’autre entrée de l’hôpital

une fresque de C215 dans l’autre entrée de l’hôpital

photos Alina Reyes

*

Toujours préparant l’agrégation de Lettres modernes, dont les épreuves commencent dans huit jours maintenant. Elles dureront toute la semaine : lundi 7 mars, 7 heures de composition française sur l’une des huit œuvres françaises au programme ; mardi, 5 heures d’étude grammaticale (ancien français et français postérieur à 1500) ; mercredi, 7 heures de composition française sur l’une questions de littérature comparée, avec six autres œuvres au programme ; jeudi, 4 heures de version de grec ancien ; vendredi, 4 heures de version d’anglais. Ceci pour les épreuves d’admissibilité – les admissibles devront ensuite, pour être admis (ou non) passer les épreuves orales, au moins aussi redoutables, avec des temps de préparation de 6 heures pour des exposés de 40 mn.

Il est clair que je m’y suis prise beaucoup trop tard, n’y ayant songé qu’au moment de la clôture des inscriptions, en octobre dernier, et alors que mes études universitaires datent de trente ans. Mais je ferai de mon mieux. J’essaie de combler mes oublis et lacunes en cherchant à saisir la substantifique moelle des œuvres, leur sens profond. Comme je n’ai pu suivre aucune préparation, ni à la fac ni par correspondance (car elles sont payantes), ni acheter de livres (presque tous empruntés à la bibliothèque), je trouve en ligne quelques choses gratuites, des vidéos de conférences et des articles d’universitaires. Vive Internet et ses généreux contributeurs ! Si j’échoue, je serai quand même contente d’avoir préparé ce concours. Et si jamais, miracle, je réussis, je serai heureuse d’enseigner.

J’ai pris l’initiative d’interrompre au moins jusqu’au concours un traitement qui me fatiguait énormément et m’a empêchée de travailler correctement toutes ces dernières semaines, finissant par m’assommer de migraines persistantes malgré les antidouleurs. Depuis deux jours, tout va mieux. Je suis passée hier à la Pitié-Salpêtrière. J’ai dû faire le tour, à cause du plan Vigipirate. Le long de l’entrée principale, fermée donc, s’est installé un microvillage de tentes. Ses habitants jouaient aux cartes dans le froid sur une table bricolée. J’étais venue pour prendre un rendez-vous, mais c’était samedi et les bureaux étaient fermés, j’ai marché dans les couloirs souterrains sombres et déserts. En repartant j’ai photographié la fresque à l’entrée de l’hôpital. C215 n’est pas mon street artiste préféré mais il a un grand succès auprès des institutions. Il a décliné plusieurs fois ce thème de la femme qui souffle dans sa main dont sortent des oiseaux, c’est pas mal, non ?

*

Haïkus d’une chatte à neuf vies

Dodue, son pelage

noir des nuits où l’on entend

ses longs feulements.

*

Doucement palpite

sa géométrique voie

triangulatoire.

*

Portant sous les toits

la très antique mémoire

d’une jungle vive.

*

Street Art du jour

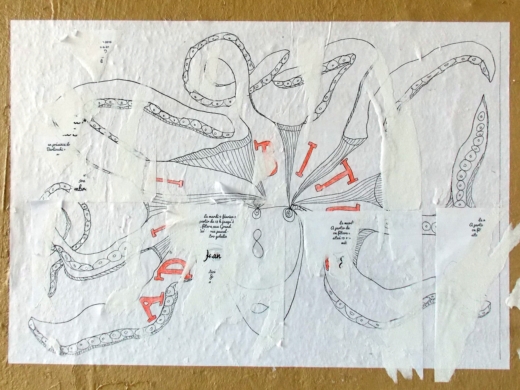

26 février 2016 à Paris 5e, autour de la rue Mouffetard, photos Alina Reyes

26 février 2016 à Paris 5e, autour de la rue Mouffetard, photos Alina Reyes

*

Lumière et grandeur du Moyen Âge

Marco Polo, Le Livre des merveilles du monde, 1298. Bibliothèque nationale de France, Mandragore, base iconographique du département des Manuscrits, Fr 2810 fol. 14v.

Marco Polo, Le Livre des merveilles du monde, 1298. Bibliothèque nationale de France, Mandragore, base iconographique du département des Manuscrits, Fr 2810 fol. 14v.

*

Lumière et grandeur du Moyen Âge, où l’amour était aimé innocent ou courtois, les femmes sveltes, pleines et fortes d’esprit et de sagesse, les hommes beaux, preux, valeureux, aimant les femmes leurs vis-à-vis, généreux envers les hommes. Univers de grâce, d’honneur, de poésie, de chant, de jeux d’amour et de jeux d’armes portées pour le tournoi ou pour le devoir, de joie et de finesse populaires portées par des chansons et des scènes de rue.

Dans quel siècle, ensuite, vit-on d’aussi clairs êtres humains ? La peinture en témoigne, ce ne furent bientôt après cet âge candide que chairs grasses, regards viciés, désirs et plaisirs bas, idéaux bourgeois, pente fatale qui mena à la perte du sens de l’honneur, de la gratuité, de la grâce, qui éclate aujourd’hui dans le règne de l’argent, de la com dévoyeuse de parole, des corps et visages trafiqués par l’industrie de l’esthétique.

Le Moyen Âge est le temps du printemps. C’est ce qu’il a légué à la Renaissance. Le Moyen Âge est un temps de médiation, comme son nom l’indique. Lui-même, qui ne s’appelait pas encore Moyen Âge, se percevait comme temps de renaissance perpétuelle. C’était là sa façon d’être antique.

La Résurrection ne vient qu’après la mort, et le Moyen Âge vint après la mort de l’Empire romain. Tout en étant un temps de renaissance, le Moyen Âge était un temps de résurrection. Alors qu’il ne désirait que toujours faire renaître les valeurs antiques, il développait malgré lui un univers entièrement nouveau : là fut la résurrection. La Révélation annonce que la résurrection sauve ce qui doit être sauvé, élimine ce qui doit être éliminé. Il faut se garder de n’en parler qu’au futur. Le propre de la révélation est d’être constamment à l’œuvre.

Si le temps va du passé vers le futur, c’est par un enchaînement de cause à effet. Mais il va aussi du futur vers le passé, toujours en passant par le présent : ce qui est projeté (futur) arrive (présent) et devient à mesure qu’il arrive, passé. Dans ce sens il s’agit d’un enchaînement de nécessité à effet. Tant qu’il s’agit de projets humains, les choses se passent relativement simplement, plus ou moins telles qu’elles ont été prévues et organisées. Mais dans le champ du futur, champ infini des possibles d’où nous vient la vie, les possibles majeurs, ceux qui dépassent la vie ordinaire de l’homme, adviennent de façon incontrôlée par l’homme : tel est le champ de la résurrection, celui où tel être (de chair/d’esprit) ressuscite pour la vie éternelle, tels autres pour être réenterrés dans le passé.

Le sens du temps n’est pas seulement linéaire, du passé vers le futur ou du futur vers le passé. En vérité il est fractal. L’homme est entouré d’une multitude de ponts pour voyager dans le temps. Le Moyen Âge en est une fraction toute proche de nous, comme l’Antiquité et la Préhistoire. « Moyen » Âge signifie âge de « passage ». L’époque moderne par son obscurantisme a obstrué le passage, mais le futur nous réserve les armes pour le libérer.

*

Vieilles chansons françaises

« Douce dame jolie », virelai, puis un chant du « Jugement du roi de Navarre » de Guillaume de Machaut (1300-1377)

*

« Mille Regretz », chanson de Josquin des Prés (1440-1521)

*

« La Bataille » de Clément Janequin (1485-1558)

*

« Belle qui tiens ma vie », pavane de Thoinot Arbeau (1519-1595)

*

La Renaissance est en fait l’une des Renaissances du Moyen Âge, le Moyen Âge étant par essence temps de renaissance, contrairement à la mauvaise réputation qui lui est faite. On entend ici un bouquet de chansons sur deux siècles, pur délice trouvant sa source dans l’invention médiévale de la polyphonie.

*

écouter aussi : Ronsard (dont les sonnets sont faits pour être chantés) mis en musique par Milhaud et Poulenc (paroles du XVIe siècle et musique du XXe, donc)

Un nouveau Chat dans mon quartier

ce matin à Paris 13e, photos Alina Reyes

ce matin à Paris 13e, photos Alina Reyes

*