Nicolas Hulot veut réintroduire deux ourses dans les Pyrénées. Je lis dans un magazine écologiste ce titre : « Les ours béarnais vont pouvoir copuler ». Voilà donc des ourses considérées comme objets livrés aux mâles de leur espèce, et toute leur espèce considérée comme objet qu’on peut trafiquer, pour la bonne cause évidemment. On ne voit pas quelle violence on fait subir à ces animaux, capturés, soumis à de la chirurgie, déportés complètement déboussolés dans un endroit qu’ils ne connaissent pas, très peuplé d’humains. Il n’est pas rare qu’ils adoptent des comportements aberrants, comme d’entrer dans des villages et se nourrir dans les poubelles. Pour l’ourse déportée Franska, cela s’est terminée par une mort violente, dont j’avais fait écho dans ce texte que je redonne maintenant en hommage à la nature et à la vérité qu’on ne cesse de bafouer.

*

Un matin dans une forêt de pins, par Ivan Shishkine et Constantin Savitsky

LA GRANDE OURSE

Repose en paix, Franska. Me dit le vent, la brise dans la maison qu’on m’a prise.

La justice des hommes, qu’ils s’étaient mis en position de me devoir, par ma mort révèle ce qu’elle est, et d’abord pour eux-mêmes : iniquité systématique, à la fois dissimulée et flagrante. Les animaux sauvages ont-ils un prénom ? On m’a enlevée à ma forêt natale, on m’a fait subir un long voyage par route, des opérations chirurgicales. Pour pouvoir me ficher, me surveiller, me suivre à la trace technologique comme n’importe quel citoyen du monde moderne. On m’a ouvert le ventre pour y implanter un radio-émetteur. On m’a arraché une dent pour déterminer mon âge. Comme au chien de la fable, on m’a imposé un collier. Pour me maintenir attachée non par une laisse, mais par un GPS relié à plusieurs satellites.

Ainsi kidnappée, déplacée, manipulée, triturée, trafiquée, ainsi informée de l’homme et de sa familiarité brutale, on m’a fait reprendre la route. Enfin, on m’a relâchée sur un territoire que je ne connaissais pas, où je n’ai pu me fondre, et qui s’est vite révélé hostile : un mois avant ma mort, j’avais déjà des dizaines de plombs de petit calibre dans le corps.

Ils m’avaient appelé Franska, donc. Façon de marquer ma naturalisation ? En fait une domestication forcée. Me gratifier d’un prénom signifiait ma réduction à l’état d’objet des hommes. D’objet propre à satisfaire les intérêts et les fantasmes obscurs des hommes. Car leur fascination pour le monde naturel n’a d’égale que leur haine secrète envers lui. C’est toute l’histoire de l’humanité : un incessant combat contre la nature. Qui prend parfois les traits de l’amour. D’un amour faux, irresponsable, aveugle. Au nom de l’amour de mon espèce, on m’a fait subir tous ces outrages. C’est une manœuvre en laquelle les hommes sont maîtres. Ils la pratiquent beaucoup entre eux. Une puissance étrangère envahit un pays et y installe durablement la guerre, ou la dictature, sous prétexte de lui apporter la démocratie et la paix. Dans l’espace privé comme dans l’espace public, on insulte, on souille, on détruit couramment ce que l’on désire et voudrait honorer. Toujours au nom du bien et pour la bonne cause, les peuples sont les dupes continuelles de ceux qu’ils élisent. Le mensonge d’État s’étend à tous les secteurs du pouvoir.

Justement, revenons à toi, Franska, chuchote et crie le vent.

J’ai causé bien des problèmes, dans ces montagnes où j’errai, déracinée de ma forêt originelle. Comme bien d’autres ours avant moi, « réintroduits » pour le bien que nous veulent les bureaucrates et leurs idéologues, je me suis attaquée aux troupeaux des hommes. De mes pattes puissantes j’ai ouvert les côtes des brebis comme des portails, dévoré leur cœur – ou pire encore, je l’ai délaissé. Le carnage apparut maints matins, dans maintes prairies, à maints bergers, qui en restèrent aussi tremblants et traumatisés que leurs bêtes survivantes.

Une nouvelle fois, la colère des éleveurs a monté. Une nouvelle fois, ils ont protesté bruyamment, soutenus par les élus locaux. Comme depuis des années, l’affaire n’en finissait pas. On a même tenté d’effrayer le touriste en plaçant çà et là sur le territoire de telle commune où j’étais passée, des panneaux avertissant le randonneur que le maire dégageait sa responsabilité en cas de rencontre avec le fauve.

Et puis voici qu’en une bien triste aurore d’août, un militaire basé sur l’une de ces communes « menacées » écrasait, raconta la presse, l’ourse maudite, sur une quatre-voies. Aussitôt fait, aussitôt réglé : une tente était dressée autour de l’accident afin de le rendre invisible, et la route bloquée par les gendarmes cinq heures durant, tandis que les hélicoptères assuraient la surveillance par le haut. Un peu plus tard on montrerait à la télévision la traînée de sang sur le bitume, et le sinistre cadavre de l’ourse éventrée. On expliquerait le scénario : une première voiture aurait, sans s’arrêter, heurté et blessé l’animal, qui aurait poursuivi sa traversée avant d’être frappée une deuxième fois par le véhicule de l’armée.

L’absence de témoins, hors une mystérieuse conductrice qui ne songea à se manifester à la police qu’après avoir appris ma mort, ne doit bien sûr pas faire douter un instant les citoyens de la véracité des faits. On voit mal les autorités, embarrassées par ce dossier, imaginer de fermer la route à six heures du matin, pour y monter un faux accident avec une ourse repérée, capturée la veille, et déjà sacrifiée. Ou bien poussée sur la voie… Évidemment on peut tout imaginer, pourquoi et comment croire tout ce que l’ « on » raconte ? Mais voyons, et la science ? Le rapport d’autopsie confirme, donc… Et puis, à qui aurait profité la ma mort ? À tout le monde ? Puisque je ne me tenais pas bien, puisque je n’avais pas sept ans comme on le croyait mais dix-sept ans, puisque je ne servais ni les intérêts de la région ni les partisans de la réintroduction ? Un moindre mal eût sans doute été de me rendre à ma forêt qui me pleurait et m’espérait, mais l’homme n’aime pas se désavouer. Les meilleurs complices du crime sont les sourds.

Franska, dit le vent, fausse ou vraie victime d’un accident de la route, ourse des sourds, ne tends-tu pas un miroir aux humains, dans ta triste fin ? Ayant détruit la variété des peuples, réduit le chatoiement de leur humanité, sont-ils devenus si seuls, sous leurs universels tristes tropiques, qu’il leur faut désormais humaniser les bêtes en leur donnant un nom, avant de les détruire, non comme le chasseur tue sa proie, mais dans un réseau de responsabilités administratives et collectives ? Ta mort n’est-elle pas le reflet de la mort qu’il se donnent et se promettent eux-mêmes ? Je te vois, je te lis, signe de leur liberté et de leur dignité bafouées. Logique meurtrière d’une pensée calculatrice acharnée contre la pensée sauvage. Ton sang obscènement exposé sur le bitume, il crie de rage, il est en moi. Dit le vent. Et les arbres balancent leurs hauts feuillages comme des chevelures de femmes debout sur les rochers, face à la mer où le bateau de leurs hommes vient de sombrer.

L’après-midi même, dans le village du militaire qui, après ça, partait vite en vacances, on fêtait, à grands renforts de sono, l’arrivée de la Vuelta, course de vélos espagnole. Au stand de l’Armée de terre, un jeune soldat en treillis distribuait des brochures de propagande aux enfants désœuvrés. Sur celui de la presse locale, on amusait le public avec des quizz sur les derniers vainqueurs du Tour de France. Toute question de dopage oubliée, les gagnants empochaient, ravis, de laids colifichets frappés de publicités. Et du côté des éleveurs, on se promettait d’alimenter à vie en gigot d’agneau l’exécuteur missionné d’une pauvre ourse qui avait eu le tort de ne pas savoir ne pas être libre. D’une grande ourse qui continue à danser dans le ciel, transporter la nuit et servir de boussole.

*

Naziyah Mahmood, photographiée par Fiona Brims

Naziyah Mahmood, photographiée par Fiona Brims

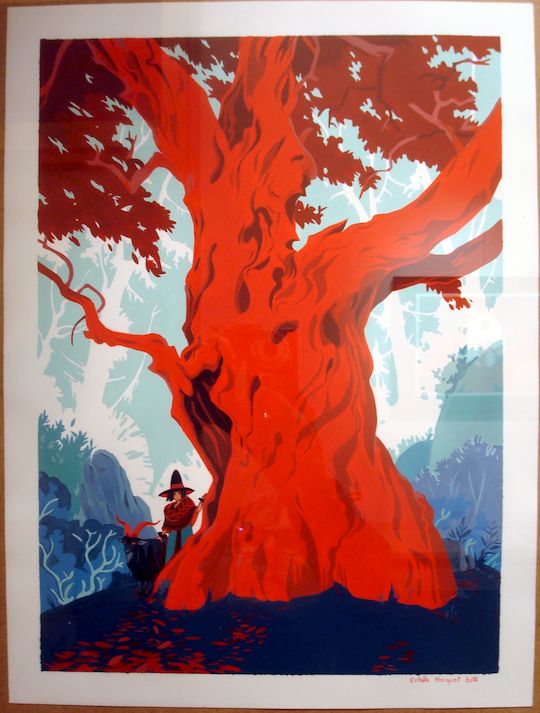

« Meet me under the red tree », par Estelle Hocquet

« Meet me under the red tree », par Estelle Hocquet « La danse des diablotins », par Antoine Bonnet

« La danse des diablotins », par Antoine Bonnet « Sa gar det », par Fanny Hagdhal Sörebo

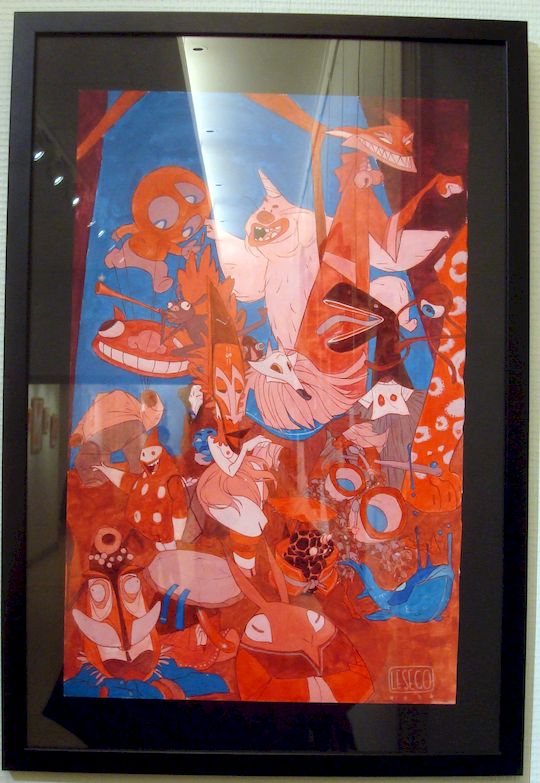

« Sa gar det », par Fanny Hagdhal Sörebo « The Parade », par Lesego Vorster

« The Parade », par Lesego Vorster

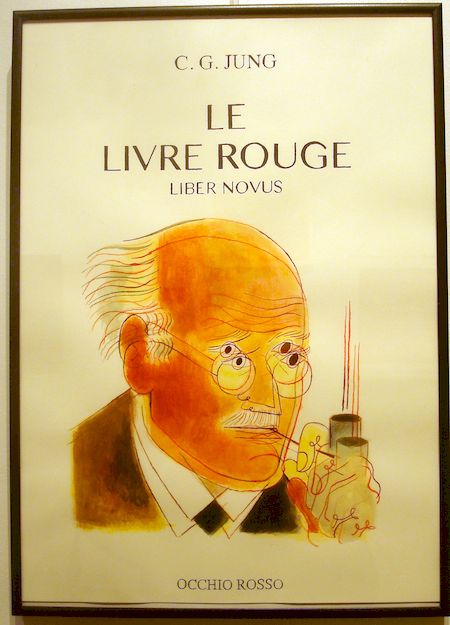

« Le livre rouge », par Louis Thomas

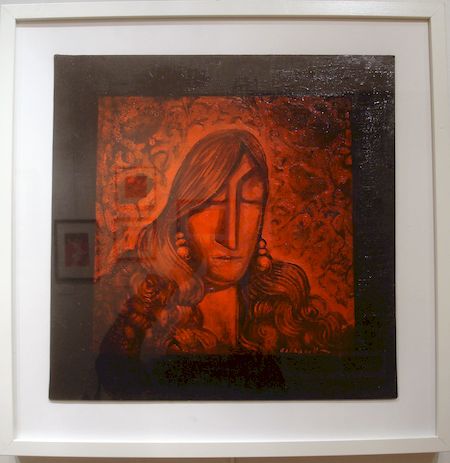

« Le livre rouge », par Louis Thomas « La fleur de tapis », par Mohammed Babakoohl

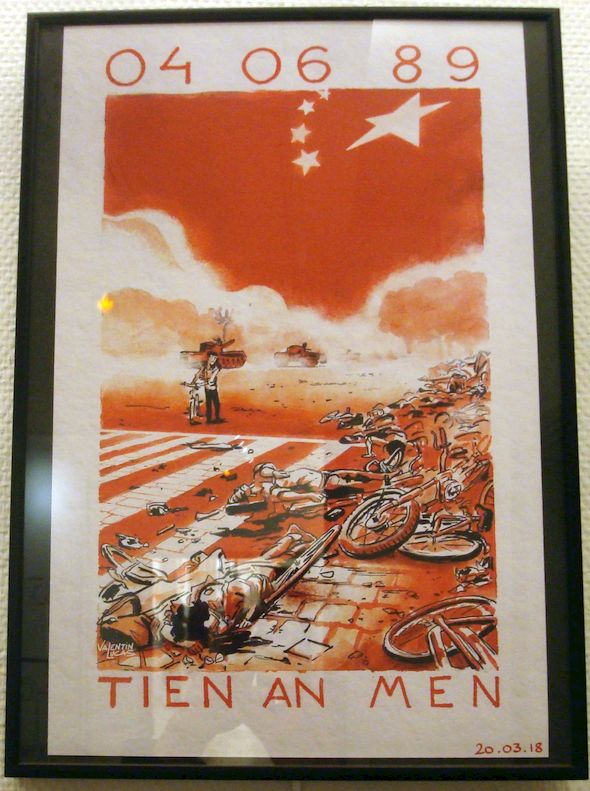

« La fleur de tapis », par Mohammed Babakoohl « Le baiser », par Valentine Zhang

« Le baiser », par Valentine Zhang Beaucoup d’autres œuvres des élèves sur ce thème à voir ou même à acquérir à petits prix à l’école des Gobelins

Beaucoup d’autres œuvres des élèves sur ce thème à voir ou même à acquérir à petits prix à l’école des Gobelins

une œuvre de street art ces jours-ci à Paris 5e

une œuvre de street art ces jours-ci à Paris 5e