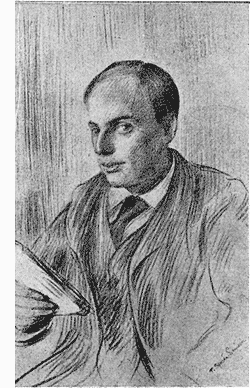

portrait de Marcel Schwob paru dans l’Illustration à sa mort en 1905

*

Pourquoi lit-on si peu Marcel Schwob ? Ses contes cruels et ciselés resteront-ils encore longtemps le délice de happy few amateurs des charmes raffinés et décadents du XIXème sicèle finissant, ou écrivains en quête d’inspiration ? Son œuvre savante et singulière ne saura-t-elle pas, à l’instar de celle d’un Borges (qui l’admirait) dépasser le cercle des curieux et toucher un public plus large ?

Issu d’une vieille famille juive, d’apparence assez bonhomme, Schwob fut un homme de passion et d’exception. Mort en 1905 après dix années de maladie à l’âge de 38 ans, il avait aimé d’un amour violent les femmes et les lettres, auxquelles il avait consacré sa vie. Grand érudit, philologue, spécialiste de Villon et de l’argot, admirateur de Stevenson, ami de nombreux écrivains, dont Claudel et Colette, défenseur de Jarry, journaliste, amant passionné d’une petite prostituée, puis de la comédienne Marguerite Moreno qu’il épousa, Schwob laissait une oeuvre qui avait fait l’admiration et l’étonnement de tous ses contemporains.

Les Etudes sur l’argot français, son premier livre, datent de 1889. Écrites en collaboration avec son ami Georges Guieysse, qui se suicide avant la fin de la rédaction, ces études sont le fruit du goût de Schwob pour les langues, avec ce qu’elles peuvent donner d’aventures et de libertés à qui les fréquente. Notons au passage ses remarques sur l’orthographe dans un article consacré à Stevenson :

L’écrivain qui rompt l’orthographe traditionnelle prouve véritablement sa force créatrice. Or, il faut bien se résigner : on ne peut jamais changer que l’orthographe des phrases et la direction des lignes, écrit-il après avoir noté que tous les écrivains du XVème et du XVIème siècles usaient d’une langue admirable, alors qu’ils écrivaient les mots chacun à leur manière, sans se soucier de leur forme. Aujourd’hui que les mots sont fixés et rigides, vêtus de toutes leurs lettres, corrects et polis, dans leur orthographe immuable, comme des invités de soirée, ils ont perdu leur individualisme de couleur. Les gens s’habillaient d’étoffes différentes : maintenant, les mots, comme les gens sont habillés de noir. On ne les distingue plus beaucoup.

Orthographe, orthodoxie des mots et de la langue, images figées d’un monde ordonné… En s’intéressant à l’argot, Marcel Schwob passe de l’autre côté du miroir :

C’est une langue artificielle, destinée à n’être pas comprise par une certaine classe de gens.

Partant du loucherbème, employé par la corporation des garçons bouchers concurremment avec les classes dangereuses, Schwob étend son étude, fait appel à Villon et à Rabelais et démontre que l’argot, loin d’être une langue spontanée, est régi par ses propres lois et se reproduit par dérivation synonymique.

L’un de ses titres, « La croisade des enfants », avec Paolo Uccello

*

Le Livre de Monelle est peut-être la plus étrange des œuvres de Marcel Schwob. Inconsolable après la mort de Louise, la petite ouvrière-prostituée avec laquelle il vivait, il se souvient de Thomas de Quincey et de Dostoïevski pour écrire cet hymne à la figure mythique de la prostituée pleine de pitié.

Avant de se perdre dans les mille visages de ses sœurs (la Perverse, la Fidèle, la Sacrifiée…), Monelle parle et ordonne, à la manière de Zarathoustra :

Détruis, détruis, détruis.

D’apparitions en disparitions, seule et démultipliée, Monelle est l’insaisissable, dans un univers peuplé de masques où le réel est perpétuellement en fuite. Il faut se pénétrer longuement du Livre de Monelle pour en goûter tout le mystère. Et se perdre dans ses profondeurs aux reflets nihilistes, si proches des labyrinthes qui fascinent notre époque.

(J’ai publié cet article dans Libération au début des années 1990)

*

un site consacré à Marcel Schwob