(les images que j’ai scannées dans le livre – publié aux Éditions De la pointe – ne sont pas toujours exactement droites, et les diptyques pas tout à fait entiers)

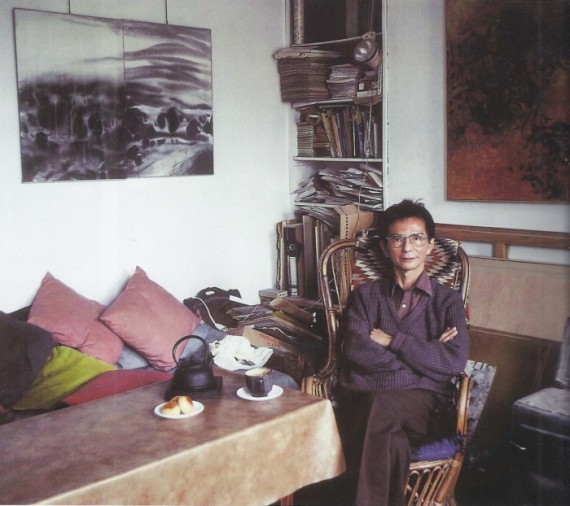

portrait de T’ang par Yonfan Manshih – printemps 1991

*

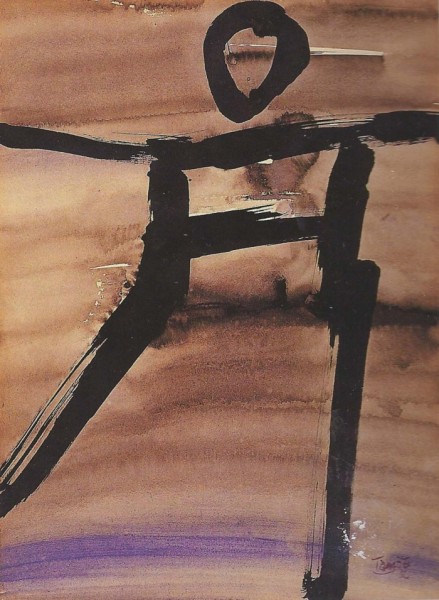

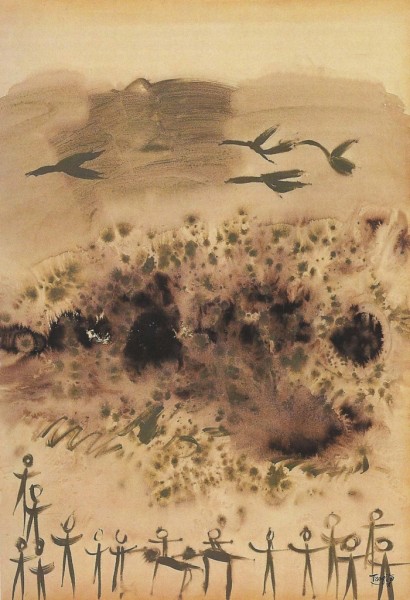

Le prénom qu’il s’est choisi, Haywen, signifie Mer-écriture. J’ai découvert ce merveilleux peintre, ce peintre de génie, dans ce livre trouvé en bas de chez moi. Philippe Koutouzis qui le présente, raconte qu’il est né à Amoy, aujourd’hui Xiamen, une île près de Formose. « Comme tous les enfants chinois, il apprend par cœur les mots du Daodejing, le Livre de la voie de Laozi. » Il apprend plusieurs langues, et son père voudrait qu’il l’assiste et lui succède dans le commerce de la soie. Mais Haywen, lui, veut partir. « Trente ans plus tard il écrira à son frère, « Je me souviens des histoires contées au sujet de mon enfance, il paraît que je me perdais souvent dans la foule, et sans doute y a-t-il quelque chose en moi qui m’appelle vers l’inconnu. Je n’ai pas ce besoin de sécurité qui semble si important pour tant d’autres ».

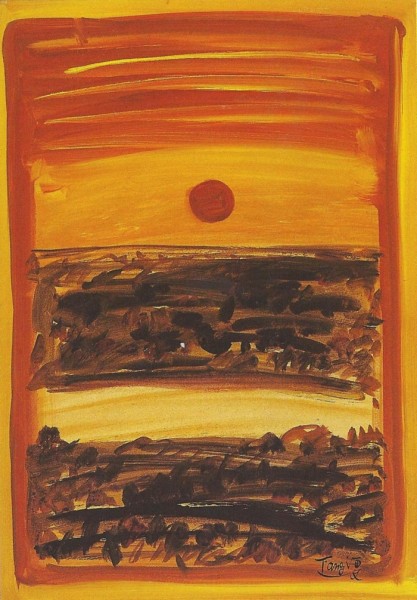

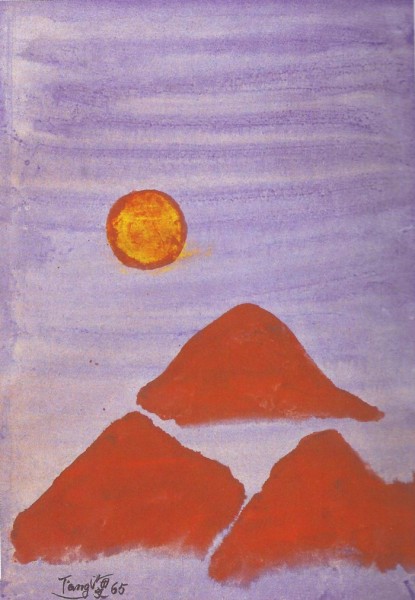

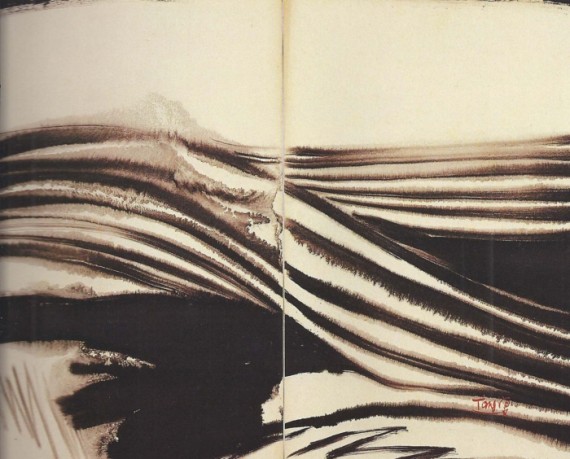

À vingt ans il entame une grève de la faim, jusqu’à ce que son père le laisse partir à Paris. Le dixième jour, son vœu est accepté, à condition qu’il y fasse des études de médecine. Il part, et apprend en fait les lettres et l’art. Il fréquente l’Académie de la Grande Chaumière (où, me suis-je dit, il a dû voir Libero, mon lointain cousin modèle de Rodin, entre autres, qui y posait et y dormait). Avec la Sorbonne, il part jouer à Épidaure dans Les Perses d’Eschyle – notamment avec Jacques Lacarrière, qui n’a pas encore écrit L’Été grec. La costumière, Nicole Marette, le surnomme Ariel, «le bon génie dont émane de la bonté et de l’attention aux autres », tandis que son ami Raymond Audy dit de lui « qu’il passait le plus clair de son temps dans l’exercice de sa liberté ». Et cela durera jusqu’à la fin de sa vie, faite de peinture rapide et de voyage (exposant et allant où on l’invite, sans jamais chercher à faire carrière). Huile, gouache, aquarelle, et de plus en plus, encre, unissant de façon singulière sa double culture – ainsi que le montre sa signature (empreinte du cœur en chinois) rouge et associant caractères romains et idéogrammes chinois.

« La notion spirituelle du Tao est au centre de la peinture chinoise », rappelle l’auteur du livre. « … expression traduite, en quelques coups de pinceau, de l’esprit vivant d’un objet, d’une fleur ou d’un paysage selon un principe de tension entre des forces opposées ou complémentaires. (…) Le peintre est celui qui voit l’esprit de la montagne et sait le saisir avant qu’il ne s’enfuie. » T’ang assimile les influences occidentales et chinoises, et s’en dégage, voyant « l’exaltation et le manque de précautions comme la meilleure attitude artistique ». Sa vie et son œuvre sont mêmes. « L’attitude de T’ang n’est pas une ascèse austère, bien au contraire elle cultive l’art de vivre au présent en évitant les pièges de la raison. Son retrait, qui chez un occidental pourrait être interprété comme une forme d’orgueil, autorise les écarts et les contradictions. » T’ang Haiwei est mort (en 1991), une contradiction comme une autre pour un peintre si vivant.