Le principe de cette série est exposé dans la première note de sa catégorie.

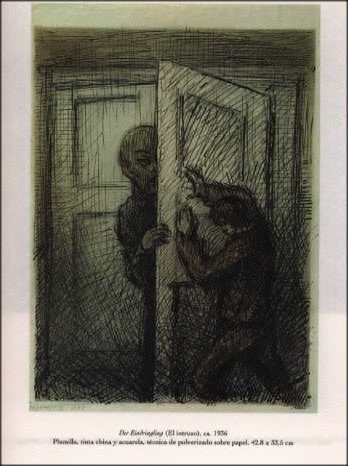

Illustration d’Alfred Kubin – il sera question un peu plus loin dans le livre de ce contemporain et compatriote de Jesenska et Kafka, dessinateur et auteur notamment du fantastique roman L’autre côté

*

Jeune fille, j’ai voulu tout connaître. J’avais eu une enfance tellement ennuyeuse, auprès d’une mère très belle, très douce, mais toujours malade… Quand je suis née, treize ans après toi, Prague avait cet air que tu as connu d’une petite ville à la fois provinciale et cosmopolite, calme et tendue, agréable à contempler avec ses vieilles ruelles, ses innombrables monuments gothiques et baroques et ses belles maisons. Nous habitions dans le centre, au coin de l’Obstgasse. Nos fenêtres du cinquième étage donnaient sur le Graben et la place Wenceslas.

Le matin, ma mère passait de longs moments, assise devant son miroir, à peigner ses boucles châtain qu’ensuite elle me faisait toucher, en déposant un baiser sur mon front. C’était une bonne fée, et moi… J’étais pâle et menue, j’avais un regard précoce et entêté dans un petit visage tout rond et une crinière ébouriffée sur ma tête. Je n’étais ni belle ni sage, plutôt indocile au contraire. Ma mère était la seule qui me comprenait vraiment. Elle ne m’a jamais frappée quand j’étais petite, pas même grondée, contrairement à mon père.

Grete* dit que je suis une sorte de Mélusine. « Insaisissable », aime-t-elle ajouter. C’est peut-être comme ça que tu me percevais aussi. Ne m’as-tu pas parlé un jour de ma main de fée, à propos de mon talent de traductrice ? Une femme merveilleuse, oui, mais fatale aussi. Une belle Mélusine, ardente et active, acharnée à construire des châteaux, prouvant ainsi son amour de la vie, son ancrage dans la société humaine, mais qui, à l’insu de tous, et d’abord à l’insu de son mari, régulièrement, dans le secret de sa chambre, se transformait en serpent. Une femme frappant les hommes de l’interdit de la voir nue.

Oui. Je me souviens. C’est exactement cela que tu écrivis : mon bébé, mon bébé (oui, c’est bien moi qui parle ainsi à Méduse!)… Je n’avais pas compris, sinon je ne t’aurais pas empêché de m’appeler « mon bébé ». Car je ne voulais pas être Méduse pour toi, celle qui te pétrifiait.

Je n’ai jamais eu de pudeur physique, peut-être parce que mon corps était simple et parfait – je le savais sans en tirer d’orgueil -, plus sûrement parce que je n’avais pas le sens du péché charnel (comment un corps peut-il ne pas être innocent?), et pourtant tout s’est passé comme si je t’avais interdit de me voir nue.

Oh, je n’ai pas l’intention de me flageller, ni d’assumer seule la responsabilité de notre impossibilité à nous aimer. Loin de là. Si j’étais inaccessible, c’était avant tout parce que tu me considérais comme telle. Tu connaissais les écrits de Freud, sa théorie selon laquelle on pouvait déduire que l’impuissance dont tu souffrais, ou du moins dont tu redoutais de souffrir avec les femmes que tu plaçais « au-dessus de tout », avait pour origine le « complexe d’Oedipe ». Lequel trouvait un terrain idéal chez toi, entre une mère aimante mais trop souvent absente et un père autoritaire et détesté. Mais tu jugeais aussi, lucidement, que cette approche psychanalytique était bien trop réductrice pour expliquer ta peur profonde de la chair.

J’ai tant lu et relu tes lettres, Franz ! Pendant des mois, elles furent toute ma vie. Je les connais par cœur et mon cœur s’emballe encore dans sa cage quand je me les remémore. Ton écriture élégante, rapide, généreuse, les enjambées parfois longues et gracieuses de tes consonnes, comme si elles voulaient s’ancrer profondément dans le sous-sol du sens et de l’être, pour s’élever vers des aires où elles pourraient inspirer tout aussi profondément… Plus que je ne les entends, je revois tes paroles allongées sur la page, si belles, si cruelles pour une amoureuse : …et ton visage au-dessus du mien dans la forêt, et ton visage au-dessous du mien dans la forêt, et ma tête qui repose sur ton sein presque nu (…) entre ce monde du jour et cette « demi-heure au lit » dont tu m’as parlé une fois, dans une lettre, avec mépris, comme d’une histoire masculine, il y a pour moi un abîme que je ne puis franchir (…) De l’autre côté *c’est affaire de la nuit (…) Ici est le monde que je possède et je passerais de l’autre côté pour l’amour d’un philtre inquiétant, d’un tour de passe-passe, d’une pierre philosophale, d’une alchimie, d’un anneau magique ?

Tu étais beau, Franz. Grand, mince… Tes cheveux noirs, ton visage bien dessiné, tes grands yeux, tes lèvres sensibles, ton air juvénile, ton regard tour à tour ténébreux et doux… Comment ne t’aurais-je pas désiré ? Tu avais un tempérament d’amoureux, presque toutes les femmes te semblaient désirables – tu les aimais très jeunes, jeunes, plus âgées que toi, tu les aimais toutes – et souvent tu tombais amoureux, entamais des flirts… Quelle femme t’a repoussé ? N’étaient-elles pas toutes réceptives à ton charme ? À tes yeux candides et durs de charmeur ? À ta façon -rare- de les considérer avec respect, en égales des hommes ?

Mais dès que l’amour, l’amour « sérieux » était en jeu, alors il n’y avait plus d’amour physique possible – du moins était-ce ce que tu désirais et craignais à la fois, car ta hantise de l’impuissance n’était en réalité qu’un fantasme, un ultime paravent, ton dernier argument pour résister à la tentation de créer une famille et de te comporter comme les autres, à contre-courant de ta meilleure raison de vivre, la littérature.

Peut-être n’étais-tu pas fait pour l’amour « sérieux », celui qui t’aurait engagé à devenir un adulte, un mari, un père, un chef de famille. Comme toi, je frémis en évoquant cet amour-là, si pesant. Ce n’est pas simple de réaliser cette sorte d’amour sans perdre la légèreté, la poésie et la liberté de la jeunesse. Et il t’était impossible d’écrire l’œuvre que tu avais à écrire en partageant ta vie. Ton œuvre, le plus grand don de toi que tu pusses faire, comme un miroir tendu au devenir de tes frères humains.

*

L’hiver glacé passe à travers les murs du Revier. Je ne me lève que très difficilement. Les rhumatismes transpercent mon corps et me paralysent. Malgré l’opération, je ressens toujours cette cruelle douleur dans le ventre. Je n’ai même plus la force de grelotter, pourtant je suis transie, soit à cause d’une poussée de fièvre, soit à cause du froid. Il ne me reste que cette fenêtre pour m’échapper, et mes paupières pour fermer les volets.

Je suis fatiguée, Franz. Je ne voudrais pas arrêter de t’écrire, c’est comme une drogue. Le Franz Kafka vivant, celui qui est en moi, reçoit ma lettre et comme autrefois, me dit : on renverse la tête, on boit les mots, on ne sait plus rien, sinon qu’on ne veut pas cesser…

Comme il est bon mais exténuant d’écrire ! Autrefois j’écrivais comme je respirais, facilement et presque sans y penser, l’écriture faisait partie du mouvement de ma vie. Aujourd’hui aussi j’écris comme je respire, mais je ne respire plus de la même façon. Je suis en train de faire le travail de mourir, je nage à contre-courant du fleuve de vie, parce que c’est une question de survie, même s’il s’agit d’aller vers la mort – et cela m’épuise.

À présent, je vais dormir. Puissé-je avoir un sommeil sans rêves.

*

*L’amie de Milena au camp, Grete, est Margarete Buber-Neumann, qui a témoigné dans son très beau livre Milena

* « De l’autre côté » : C’est moi qui souligne

*

à suivre