écriture et dessins de Kafka

*

J’aime t’imaginer à cheval. J’aime t’imaginer en train de nager, ramer, marcher, faire de la gymnastique… Toutes ces activités physiques que tu pratiquais avec enthousiasme et bonheur.

Tu t’approches du cheval, flattes son encolure, prononces quelques mots. Le cheval te regarde de côté, fixement, perçoit ta douceur, ta bienveillance. Il tourne la tête, l’approche de toi. Il t’accepte.

*

Tu avais acheté un canot, amarré derrière chez toi sur la Moldau. Tu allais ramer, souvent, longtemps, dans le silence du fleuve. Le dimanche, des amis se joignaient à toi. Vous partiez à plusieurs embarcations sur la Vltava – la Moldau -, naviguiez pendant des heures en manœuvrant acrobatiquement à travers les barrages. Max disait : j’admirais la virtuosité avec laquelle Franz nageait et ramait, il dirigeait avec une dextérité particulière une nacelle. Il était toujours plus habile et plus hardi que moi, et il avait l’art de vous abandonner à votre sort dans les moments critiques, avec un sourire presque cruel qui semblait dire : « Aide-toi toi-même. » Combien j’ai aimé ce sourire, dans lequel il y avait tant de confiance et d’encouragement ! La fécondité de Franz en variantes sportives inédites me paraissait inépuisable.

Cher Max ! J’admire la qualité de l’amitié qu’il te manifesta toute sa vie. Son soutien ne fit jamais défaut, qu’il s’agît de t’encourager à écrire ou de t’aider à ne pas te replier dans la solitude en te faisant fréquenter les cafés et rencontrer du monde. Il fut un écrivain célèbre bien avant toi – qui cherchais si peu à l’être, et jusqu’ici ne le fut jamais vraiment -, et pourtant il n’y eut jamais de rivalité entre vous. Il fut celui à qui tu fis lire ton premier texte littéraire (Description d’un combat), et dès lors, bien que tu n’eusses jamais publié une ligne et fusses un parfait inconnu, il n’hésita pas à te considérer comme l’un des plus grands auteurs de langue allemande, allant même jusqu’à citer ton nom parmi ceux d’illustres contemporains dans un article pour une revue littéraire !

Indéfectible Max… À moi aussi il fut d’un secours précieux lorsque, après que tu m’eus interdit de continuer à t’écrire, je pus épancher ma douleur en lui adressant des lettres où je lui parlais de toi, de moi, et de la façon dont notre amour s’était révélé impossible.

Max est aussi extraverti que tu étais introverti : il était déjà une figure dans le riche milieu littéraire de Prague, couvert de relations, coureur de jupons, engagé dans son temps, amoureux inconditionnel de la vie (malgré une enfance maladive et une déviation de la colonne vertébrale qui le laissa chétif et difforme)… Clairvoyant et généreux, il décela tout de suite ton génie, et n’eut de cesse de le faire savoir – y compris à toi-même, dans tes périodes de doute et de stérilité littéraire.

En tout cela, il agit avec beaucoup de délicatesse, sachant combien tu pouvais être ombrageux. Car tu étais loin d’être aussi docile qu’on l’imagine parfois, à considérer ton doux regard et tes humbles postures. Tu pouvais être au contraire – tu l’étais même presque toujours – intraitable. Spécialement en ce qui concernait tes idées, et plus que tout, la littérature.

C’est d’ailleurs ainsi que tu avais rencontré Max. Après avoir tâté de la chimie, puis de la philosophie, puis des lettres (discipline en laquelle les professeurs te parurent trop stupides), tu t’étais décidé pour le droit – dont tu allais ingurgiter la peu ragoûtante matière jusqu’au doctorat. Max venait de faire, à l’université où vous étiez tous les deux étudiants, un exposé sur Schopenhauer, au cours duquel il avait traité Nietzsche de charlatan. Quand il eût fini, tu l’interpellas et t’engageas avec lui dans une interminable conversation où tu lui reprochais la simplicité de ses jugements par d’assez âpres critiques, se souvenait Max. Mais il ne t’en tint nullement rigueur, et vous devîntes inséparables.

C’est aussi une divergence d’opinion qui t’avait éloigné, avant la terminale, de ton camarade Hugo Bergmann. Il était devenu sioniste, et toi socialiste, antisioniste et athée. Hugo, qui était alors ton ami depuis plusieurs années, était un garçon brillant et solide dans ses engagements, aussi bien intellectuellement que sur le terrain. Pourtant, malgré toute son assurance, il avoua plus tard qu’il lui avait été très difficile d’encaisser tes attaques déterminées et sans concession de ses convictions.

Tu étais un ami dévoué, attentif, plein d’esprit et d’entrain, mais aussi terriblement exigeant. On devrait pouvoir dire qu’on tombe en amitié comme on tombe amoureux. C’est ce qui m’est arrivé ici avec Grete : nous sommes tombées en amitié l’une pour l’autre.

Et c’est ce qui t’est arrivé avec Oskar Pollak, pendant ta dernière année de lycée. Il était la vedette de l’école, un personnage hors du commun, champion de ski et grand amateur d’art. Bien qu’ils eussent son âge, à côté de lui tous les autres élèves avaient l’air de petits garçons. Tu lui vouas un sentiment exclusif et presque jaloux – telle était souvent ta façon d’être, en ce domaine – et si ton amitié avec Max perdura, ce fut sûrement parce qu’il sut te comprendre et te ménager, tout en conservant sa propre liberté.

*

Toutes les fins de semaines, tu organisais des excursions dans les environs de Prague. Avec Max, votre ami philosophe Felix Weltsch, et même une fois Franz Werfel, ce jeune poète qui en garda un mémorable coup de soleil sur les fesses. Vous partiez le dimanche, ou dès le samedi midi, marchiez des heures, nagiez dans les rivières, dormiez dans de modestes refuges, faisant provision de grand air et arpentant infatigablement la campagne. Vous preniez aussi des bains de soleil, dans une espèce de frénésie de rencontre physique avec les éléments. Durant l’été, vous profitiez de vos deux ou trois semaines de congés pour voyager, légers, guidés par le plaisir, et vous dormiez dans les auberges les moins chères… Il vous arriva même de finir la nuit sur un banc. L’important c’était d’être ailleurs, de se déplacer, de s’amuser entre amis, loin, bien loin de toutes les contraintes de votre vie pragoise. Mouvement, fantaisie, liberté, insouciance… Nous devenions des enfants folâtres, dit Max, nous inventions les tours les plus extraordinaires et les plus charmants…

C’est ainsi que tu voyageas avec Max et son frère Otto, puis en Italie du Nord, à Weimar, et par deux fois, à Paris. Les Tchèques étaient très proches de la culture française, alors que vous, les juifs « allemands » de Prague, étiez plutôt tournés vers Vienne, Munich et Berlin. Cependant tu adorais Flaubert, et tu avais de la sympathie pour Napoléon.

Ton deuxième voyage à Paris fut agréable, mais le premier fut un désastre. Vous aviez fait halte à Nuremberg pour une nuit. Au matin, tu t’éveillas couvert de boutons. À Paris, on diagnostiqua une furonculose. Tu laissas tes amis sur place, et rentras seul.

Après cette déception, tu t’intéressas davantage à la culture française, d’autant que Paul Claudel, consul à Prague, employait tout son prestige à la défendre et à la propager. Plus tard, en 1938 – mais tu n’étais plus là pour le voir – l’attitude de la France et de ses intellectuels, hélas !, changea. Tant qu’il s’était agi pour eux de nous exporter leur bonne parole, tout avait été parfait. Mais quand nous eûmes besoin de leur soutien, il n’y eut plus personne à nos côtés. En janvier 1939, dans Pritomnost, j’envoyai cette lettre ouverte à Jules Romains et à ses pairs :

Si en son temps la France a décidé de conclure une alliance avec nous, c’est que la France y trouvait son intérêt (…) Si la France ne s’est pas trouvée à nos côtés, au moment décisif, elle nous a trahis, cela ne fait pas de doute. Mais, ce faisant, elle s’est aussi trahie elle-même (…) Le peuple (…) pardonne plus facilement une hostilité ouverte qu’une trahison enrubannée. Chez nous, aujourd’hui, dans les villages et dans les usines, quand ils parlent des Allemands, les gens disent : « Y a pas à dire, ils savent s’y prendre ! » Et ce qu’ils disent des Français – je préfère ne pas le répéter.

*

À Prague, le rythme de ta vie était bien plus régulier : bureau-repos-Arco, et la nuit pour écrire. De huit heures à quatorze heures, tu t’acquittais avec sérieux et dévouement de ta fonction aux « Assurances ouvrières contre les accidents pour le royaume de Bohême », une administration dont tu connaissais chaque rouage, et où tu étais apprécié de chacun, tant d’un point de vue humain que professionnel, et à tous les niveaux de la hiérarchie. L’après-midi tu faisais une sieste, puis une ou deux heures de promenade, le plus souvent avec Max. Parfois vous alliez à la piscine, ou bien tu partais ramer sur la Moldau, ou encore monter à cheval.

Le soir, vous vous retrouviez au café Arco, écrivains, philosophes, poètes, artistes, à refaire le monde tout en buvant des bières. C’est dans une dizaine de ces cafés pour tous milieux que se trouvait concentrée la vie des Pragois. Ils pouvaient y passer des journées entières, attablés devant un café, et bavarder à perte de vue dans le brouhaha général, tandis qu’à l’arrière-salle, souvent, on jouait au billard. Comme tu l’avais noté, c’est dans les cafés que l’on pouvait librement discuter avec des inconnus et se sentir proche des autres hommes sans être corseté par des obligations, des conventions ou des hiérarchies rigides.

Si tu appréciais l’atmosphère des cafés, c’est aussi parce qu’ils relevaient de ce que tu appelais « cette zone frontière entre la solitude et la vie en commun », la seule « contrée » où tu parvenais à vivre malgré son inconfort. En dehors du café, tu pouvais te sentir bien en compagnie de deux ou trois proches ; dès que tu te trouvais dans une société plus nombreuse, tu étais mal à l’aise et désemparé.

Les « Arconautes », comme disait leur ennemi Karl Kraus, faisaient chaque soir leur petite révolution en chambre, élaborant des pamphlets et ne sachant plus qu’inventer en matière d’obscénité et d’ésotérisme bon marché pour choquer le bourgeois – puisque la nouvelle religion du bourgeois était la science. Mais on comptait aussi parmi eux nombre d’intellectuels de grande valeur, qui faisaient de Prague un foyer de culture et de création.

Et puis il fallait bien s’amuser, et plusieurs fois par semaine tu allais au théâtre, et vous terminiez la soirée par des virées entre amis dans les cafés ou au bordel, ou encore en ville, en quelque galante compagnie.

Le mardi, vous assistiez aux soirées de Berta Fanta qui, avec le soutien d’Hugo Bergmann et de Felix Weltsch, organisait des conférences et recevait l’élite intellectuelle de la ville. On pouvait aussi bien y parler de littérature, de philosophie ou de psychanalyse que de relativité et de quantas, puisqu’y vinrent le mathématicien Kowalewski, le physicien Franck, et même Einstein, alors jeune professeur à l’université de Prague.

Tu te passionnas pour le théâtre yiddish. On te voyait au club des jeunes anarchistes, et aussi aux deux réunions mensuelles au café Louvre, avec les disciples de Franz Brentano. Mais tu t’en lassas, ainsi que de l’Arco, ainsi que du cercle Fanta, ainsi que des bordels. Car tu avais besoin de temps pour écrire, ta vie était inconcevable sans l’écriture, elle primait sur tout. Ne pas écrire te rendait malade et, même les périodes de bonheur, quand elles t’enlevaient l’envie d’écrire, finissaient par te paraître insupportables.

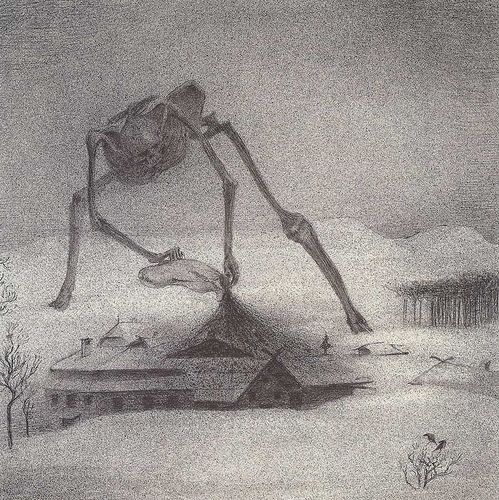

Une soirée et la moitié de la nuit, parfois la nuit entière, n’étaient pas de trop pour écrire, convoquer ce fantôme qui était en toi et qui voulait parler. Ou plutôt pour convoquer l’écrivain, l’être vrai, alors que le fantôme, c’était ce Dr Franz Kafka que chacun connaissait, celui qui se rendait à son travail, sortait, faisait des projets de mariage, se conformait aux mouvements des autres comme si lui et eux n’étaient ni plus libres, ni plus conscients, ni plus réels que des ombres sur un écran.

L’ordre qui ne s’adressait qu’à toi était de plus en plus impérieux, de plus en plus irrésistible. À la fois la faim et le gouffre, le désir et la jouissance, l’appel et le départ. Être vivant, c’était être écrivant.

*

à suivre, selon le principe exposé en note 1 de sa catégorie