Sujet ajouté à la fin de la note

*

*

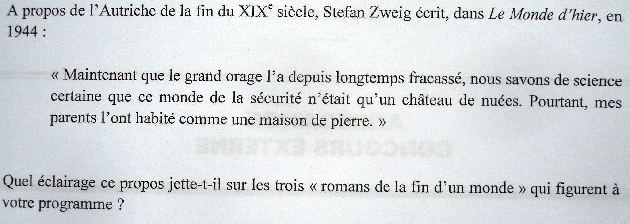

Hölderlin appelait l’homme à habiter poétiquement le monde. Et de fait, quelle autre habitation que le monde pour l’homme ? Et comment ne l’habiterait-il pas ? S’il en vient à ne plus s’y trouver, c’est par oubli de l’être, répondait en substance Heidegger, qui pourtant allait comme tant d’autres se laisser entraîner dans la grande défaite de l’esprit qui ravagea l’Europe au cours de la première moitié du vingtième siècle, détruisant en même temps que ses habitants l’habitation qu’elle était, et son ou ses empires. Le continent et le siècle qui l’avaient installé se disloquaient. Comment ne pas y songer en lisant ces mots de Stefan Zweig à propos de l’Autriche de la fin du dix-neuvième siècle : « Maintenant que le grand orage l’a depuis longtemps fracassé, nous savons de science certaine que ce monde de la sécurité n’était qu’un château de nuée. Pourtant, mes parents l’ont habité comme une maison de pierre. » Ce qui ressort de ce constat, c’est que la seule certitude qui ait pu rester aux survivants, une vérité prouvée par les faits, était que ce monde, contrairement à ce qu’on avait cru, était celui de la plus grande incertitude. Le Temps retrouvé de Marcel Proust, Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa et La Marche de Radetzky de Joseph Roth : ces trois romans dressent l’état des lieux et celui des temps pendant le désastre, peignent la condition des hommes et le changement opéré en eux par le bouleversement du monde et révèlent quelles forces sont à l’origine de l’Histoire, et ce qui reste après leur action destructrice.

« La guerre est en état de perpétuel devenir », écrit Proust, évoquant Hegel, dans Le Temps retrouvé. Cet état semble s’appliquer aussi bien aux lieux qu’aux temps dans les trois romans de ce corpus. Sa phrase sous-entend la vision hégélienne d’une histoire conduite par la marche de l’esprit et tendue par un jeu constant d’oppositions. Le champ de bataille où s’inaugure la destinée des Trotta, de pères en fils, espace de violence et de confusion, se transporte aussi bien dans l’espace que dans le temps. Il préfigure la retraite du héros qui, s’il n’y meurt pas, en mourra d’une autre façon, en se retirant du monde, autre manière de le combattre, après avoir en vain guerroyé contre son mensonge, la récupération affabulatrice de son geste pour écarter l’Empereur des balles. Puis il y aura le mess où son petit-fils devra chaque jour lutter contre lui-même et contre le regard des autres, le mess où il n’est pas à sa place mais où l’a placé cette guerre en perpétuel devenir. Il y aura aussi comme lieux où elle aura essaimé horizontalement, des chambres de femmes où l’amour ne sera jamais légitime, et le désert à la frontière, et la garnison désœuvrée, et les cafés où se noyer dans l’alcool, la salle de jeux où finir de se perdre, la désertion, le talus où tomber sans gloire. Autant de lieux sans paix, sans harmonie, autant de lieux de guerres internes, lieux d’implacable fatalité et d’amère réalité que concurrence le seul lieu rêvé du jeune homme, celui de paisibles chaumières enneigées où la nuit les hommes, les paysans, ensemencent leurs femmes comme le jour ils ensemencent leurs champs. Le Prince de Lampedusa et le narrateur de Proust ont eux aussi leur refuge : au premier la pièce qui lui sert d’observatoire des étoiles, au second cette maison de santé dont il revient par deux fois, dont on ne sait rien mais dont on imagine qu’elle lui sert de pause. Car le retour dans le monde est retour dans les maisons et salons où se révèle la désolation d’une société mourante, ou même à l’hôtel du renversement du monde, l’hôtel du sexe où les hommes se défont de toutes leurs conventions et où le baron de Charlus, vu par un œil-de-bœuf, se fait fouetter par un homme du peuple. Quant au château du Prince de Lampedusa, il est le témoin et l’abri des courses-poursuites de son neveu Tancrède et d’Angelica, la fille de paysanne illettrée à laquelle il s’est résolu à le marier. À vrai dire don Fabrizio n’aime rien tant que fuir son habitation, à l’aube pour aller à la chasse ou le soir pour descendre en ville chez sa maîtresse tarifée. À la saleté de Donnafugata, ses filles, elles, ne sauront opposer que la dérisoire chapelle qu’elles ont aménagée dans le château, pleine de fausses reliques.

Le perpétuel devenir de la guerre n’a rien non plus d’un fleuve clair dans les temps de ces livres. Sa confusion est inscrite à même la structure des romans. Proust a-t-il vraiment, comme son titre l’annonce, retrouvé le temps ? L’impression du lecteur est plutôt qu’il l’a égaré. À moins que ce ne soit l’inverse, et que le temps, par la main de l’auteur, ne cherche à égarer les hommes, les lecteurs, pour leur faire éprouver son pouvoir de désorientation. Proust passe d’un lieu à l’autre, d’une personne à l’autre, et ces passages sont aussi des changements de temps, comme si la linéarité de ce dernier tendait à se transformer en labyrinthe. Le roman de Lampedusa, quoique ses chapitres soient toujours datés avec soin, soumet aussi le lecteur à des bonds dans le temps, allant parfois jusqu’à l’audace de l’anachronisme. Une façon de lui faire sentir que l’homme ne sait plus où il habite, à quelle époque il vit, tant dans son histoire personnelle que dans celle du monde. Roth lui aussi, tout en choisissant le mode de la fresque, de l’histoire d’une lignée sur plusieurs générations, use d’un regard distancié qui rapproche l’époque dont il parle de celle dans laquelle il vit : le phénomène opère aussi pour le lecteur, conduit à considérer les événements rapportés par le récit à la lumière de ceux de son temps, et réciproquement à éclairer son temps de ceux du roman. Roth et Lampedusa, tous deux inspirés par Proust, œuvrent ainsi chacun à leur façon à renouveler notre perception de l’histoire.

L’avancée à marche forcée de Roth, son temps musical, rythmée par la Marche de Radetzky de Strauss puis par L’Internationale et la Marche funèbre de Chopin, emporte les hommes par groupes ou par foules. La musique accompagne la guerre dans la mesure où fédérant des communautés, elle les oppose par la même occasion, et d’autant mieux que dans toutes ces Marches l’individu se perd, s’abandonne au profit d’une idéologie ou d’un mensonge. Mais la guerre ne défait pas que les consciences, elle défait aussi les identités sociales. Au « bal des têtes », plus rien n’empêche la duchesse de Guermantes et Mme Verdurin d’échanger leurs rôles. Le Prince et le grossier Calogero Sedara de Lampedusa échangent leurs compétences (le premier échange aussi son neveu contre une fortune, et le second sa fille contre un prestige). L’empereur d’Autriche lui-même n’échappe pas à cette conversion, forcée par l’Histoire, des identités. Lui que Roth présentait comme Dieu, un dieu tout-puissant dans son empire où son portrait était répliqué et affiché par centaines de milliers d’exemplaires, finit, en recevant le fils de son lointain sauveur, « le héros de Solférino », non seulement par confondre les identités du père, du fils et du petit-fils, mais aussi, comme le ressent von Trotta, par se sentir le pareil de cet homme venu lui quémander un secours pour son fils. L’esprit confus du vieillard et celui de l’homme aux abois finissent par s’unir – et la mort les emportera presque en même temps. Les identités sociales, qui paraissaient aussi solides que les « maisons de pierre » où croyaient vivre les parents de Stefan Zweig, s’écroulent. Pourtant rien n’est accompli et les barrières subsistent. Le sous-lieutenant von Trotta a pour ami le docteur Max Dermant, un juif sensible et cultivé, mais la pression sociale et les médisances les sépareront. Max, le juste, meurt. C’est un sacrifice mais le monde n’en sait rien, le monde ne peut pas le comprendre, de toutes façons trop occupé à se battre contre la tempête sur son radeau de la Méduse. Un lien très touchant unit aussi l’ordonnance Onufrij, un paysan très simple, quasiment aphasique, à son maître le sous-lieutenant. Là encore en pure perte. Mieux partagée est l’amitié entre le père du sous-lieutenant et son serviteur Jacques, amitié de toute une vie où pourtant jamais ni l’un ni l’autre ne franchiront le cadre des relations convenues entre maître et serviteur – sauf, pour quelques instants, à la dernière extrémité, lors de la mort de Jacques.

Proust explique dans Le Temps retrouvé que les relations humaines servent à prendre conscience de la durée. C’est en contemplant le tour que les hommes font autour d’eux-mêmes, dit-il, et autour les uns des autres, et notamment des différentes positions qu’ils ont occupées autour de lui au cours du temps, qu’il peut prendre la mesure de ce qui a passé, de ce qui s’est passé. Toutes ses considérations sur les « fabuleuses transformations » que le temps fait subir aux corps, aux visages, aux situations, aux êtres, le poussent à se reconsidérer lui-même, à se voir se transformer aussi. Ses réflexions sur les marques du temps dans les corpulences, dans les couleurs des cheveux et des barbes, dans les situations sociales, s’accompagnent de pensées sur l’art, « seul vrai Jugement dernier ». Et Proust narrateur devient écrivain au cours du livre. Telle est sa conversion : celui qui a rejeté la littérature l’embrasse. Situation littéraire vertigineuse, puisque nous sommes en train de lire le dernier tome, paru à titre posthume, de sa monumentale Recherche. N’y a-t-il donc pas identité entre Proust écrivain et Proust ? Toujours dans Le Temps retrouvé, il explique que le fait que nous devions nous reconnaître les uns les autres alors que le temps nous a rendus méconnaissables n’est pas le signe qu’une reconnaissance s’accomplit, mais celui du fait que l’être qui a été n’est plus. Il y a là, dit-il, un mystère au moins aussi grand que celui de la mort, et d’ailleurs annonciateur et préfigurateur de la mort. Mystère qui se lit aussi à travers les deux autres romans de ce corpus. Le temps défait les êtres comme la guerre. Et la défaite, la désagrégation des individus que montrent les romans sont aussi celles de peuples entiers, de civilisations entières. Le Risorgimento comme la Première guerre mondiale enterrent l’ordre ancien. Déclassements sociaux mais aussi, plus profondément déclassement de l’idée de la grandeur de l’homme. Pour le meilleur et pour le pire – mais c’est surtout, du moins dans ces romans, le pire qui se révèle.

« Il n’y a pas d’ours ni de loups à la frontière. Il n’y a que le naufrage du monde », écrit Roth. À la frontière de l’Empire, la déliquescence est en quelque sorte en avance sur son temps. Et comme le mystère de la mort qui opère à même la vie des êtres, elle révèle ce qui est déjà mort dans le reste de l’Empire, même si cela ne se voit pas encore. Les chutes se préparent sans doute longuement, mais elles se produisent brutalement. À la fin, Proust voit les hommes comme des verticalités instables. « Juchés sur des échasses vivantes, dit-il, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d’où tout d’un coup ils tombaient ». Croyant vivre dans des maisons de pierre, comme dit Zweig, ils habitaient en fait, juchés sur leurs échasses, un château de nuées. Et si ce qui a tout détruit venait de ces mêmes nuées, cela ne signifie-t-il pas que la cause de la destruction résidait au sein même de leur habitation, de leur façon d’habiter le monde ? Ces échasses vivantes dont parle Proust ne tiennent-elles pas de l’antique hubris qui perd les hommes ? Ou bien de leur déraisonné projet biblique de tour de Babel qui les condamna à la confusion des langues et à leur dispersion sur toute la terre ? Proust n’évoque pas seulement les changements qui se produisent dans les hommes, il évoque aussi « ces modes de langage qui apparaissaient, se maintenaient, puis disparaissaient ». (Et il en note plusieurs exemples, non sans humour). Ces échasses ne seraient-elles pas les dogmes, idéologies et autres systèmes de langages religieux et politiques, ces systèmes de langage faussés, faussaires, qui bâtissent le monde et ses représentations sur des illusions dont il ne pourra que finir par chuter, d’autant plus haut qu’il se sera d’autant plus monté la tête, entraînant dans sa chute mortelle les simples et les justes, les Onufrij, les Max Dermant, les héros malgré eux, comme Trotta et ses descendants, accablés par le symbole qu’on les a forcés d’endosser ? « La bienveillance de l’Empereur reposait sur les Trotta comme un fardeau de glace tranchante », écrit Roth. Car il s’ensuivait que « quand on était un von Trotta, on passait chaque instant de sa vie à sauver l’Empereur. » Une scène de La Marche de Radetzky résume avec humour cette situation. L’Empereur, devenu un vieillard, décide un matin de faire une bonne action. À un nouveau conscrit envoyé à son service, il demande débonnairement s’il est heureux d’être soldat, et s’il aimerait le rester. Le jeune homme, qui avait l’intention de retourner au plus tôt auprès des siens, de sa femme et de ses affaires de paysan, comprend en un instant qu’il ne peut pas répondre non sans offenser l’Empereur, et qu’en répondant oui – ce qu’il fait – il est en train de ruiner sa vie. C’en est fait, l’empereur lui-même le lui garantit, il passera toute son existence dans l’armée. Le malentendu est total, le drame aussi, et ils sont à l’image de ce qui règle la marche de ce monde.

« Les roses de Paul Neyron (…) avaient dégénéré (…) il s’en dégageait une odeur intense, presque ignoble. (…) Le Prince en porta une à son nez, et il lui sembla sentir la cuisse d’une danseuse de l’Opéra », écrit Lampedusa. Une sensualité trouble, « presque ignoble », accompagne la dégénérescence des civilisations. Le narrateur de Proust a vu par un œil-de-bœuf un éminent personnage avide de bassesses. Don Fabrizio, nous dit Lampedusa, « pleurniche sur lui-même » et sur sa faiblesse quand il se rend d’un pas puissant chez la prostituée qui le soulage des pudeurs de sa femme. Dans La Marche de Radetzky, le jeune sous-lieutenant répugne à suivre les soldats dans la maison de passe mais ensuite, une fois dans le désert à la frontière, il s’oublie dans des amours sans lendemains comme il s’oublie dans l’alcool. Voyant une reproduction du tableau de Greuze intitulée « La mort du juste », le Prince songe qu’en vérité l’œuvre n’appelle pas à contempler le vieil agonisant, mais que le véritable sujet en est les deux filles qui se tiennent au chevet de leur père, lascives dans leur chemise légère. La luxure est-elle le cache-sexe de la mort ? Elle est peut-être aussi celui de l’argent, dont Lampedusa dit qu’il est volatile comme les huiles essentielles. Est-ce tout ce qui reste, pendant la dévastation du monde et après sa fin ? Quelque chose d’aussi inconsistant et pourtant aussi entêtant que les nuées dont parle Zweig : le parfum de fleurs pourrissantes et celui de l’argent ? Pour le dernier ami de von Trotta, celui des von Trotta qui est à la fois le fils du héros de Solférino et le père de l’anti-héros des confins, il ne reste ni l’un ni l’autre : seulement un échiquier sur la table du café, et face à lui une chaise vide, celle qu’occupait jusqu’ici chaque jour von Trotta, mort parce que « son monde avait sombré ». Ainsi s’achève le roman de Roth. Celui de Proust se termine sur sa vision d’hommes juchés sur des échasses, et qui tout d’un coup tombent. Quant au Guépard, c’est l’image d’un chien empaillé qui, cruellement, en dicte le dernier mot : « En volant de la fenêtre jusqu’au sol, il se reforma un instant, et l’on put voir danser dans l’air un quadrupède à longues moustaches, la dextre antérieure levée en un geste de malédiction. Puis la paix retomba sur un petit tas de poussière livide. »

Dans Le dix-neuvième siècle à travers les âges, Philippe Muray analyse les morbidités cachées de ce temps, en soulignant leur capacité à traverser les âges. L’effondrement du monde décrit par Zweig, et où il allait lui-même laisser la vie, n’est pas nécessairement une histoire révolue. Ses causes profondes n’ont pas été emportées avec toutes les fins qu’elles ont entraînées. Certes il s’est avéré que l’empereur n’était pas un dieu mais un mortel. Mais la Marche de Radetzky de Strauss continue d’être jouée tous les ans à Vienne pour célébrer le passage à la nouvelle année. D’autres princes que ceux du siècle dernier, d’autres duchesses que celle de Guermantes, y assistent. On y voit des princes du Moyen Orient, accompagnés de leurs femmes aussi splendides qu’Angelica. « Si nous voulons que tout reste comme c’est, il faut que tout change », disait Tancrède. Mais voulons-nous vraiment que tout reste comme c’est ? À distance, le Prince finit par ressembler à une caricature de Petit Prince, avec ses roses, ses étoiles, son chien Bendico en guise de mouton ou de renard. Tout cela est tombé en poussière, mais il nous reste des maisons de pierre, des châteaux et des planètes bien solides à habiter : celles que l’amour bâtit au quotidien dans la vie, celles que les poètes fondent et élèvent, comme ces trois livres dans lesquels nous pouvons nous tenir debout.

*

Ce texte est, à un ou deux mots près, celui de ma deuxième dissertation pour l’agrégation de Lettres modernes, passée en mars dernier. Je ne le donne pas en modèle aux agrégatifs, car il a été encore plus mal noté (5,5/20) que ma première dissertation, sur Ronsard (6/20). Il me semble juste que de même qu’il fallut débarrasser la Sorbonne de la scolastique à la Renaissance, il est temps de sortir ce concours, et peut-être aussi l’Université, des systèmes et méthodes de pensée figées.

12 mai 2017 : j’ai retenté l’agreg cette année, en ayant cette fois conscience de la nécessité de se conformer aux codes d’écriture de la dissertation, qui après tout permettent de mettre tout le monde au même exercice. Je l’ai de nouveau préparée seule et je sais que j’ai encore été très faible en grec ancien et en grammaire, n’ayant pas vraiment eu le temps de les travailler – m’étant décidée tard j’ai seulement eu le temps de lire les œuvres au programme. Malgré cela je suis cette fois admissible. Et je reviens sur ce que je disais ici l’année dernière en découvrant que l’analyse des textes en disposant des textes est en fait prévue lors des oraux – ce qui fait un ensemble d’épreuves finalement très complet. Je ne réussirai peut-être pas l’oral, mais le fait que même en travaillant seul il soit possible de réussir l’écrit, montre que ce concours est un défi qui vaut la peine d’être tenté.

photo Alina Reyes

photo Alina Reyes *

*

*

*