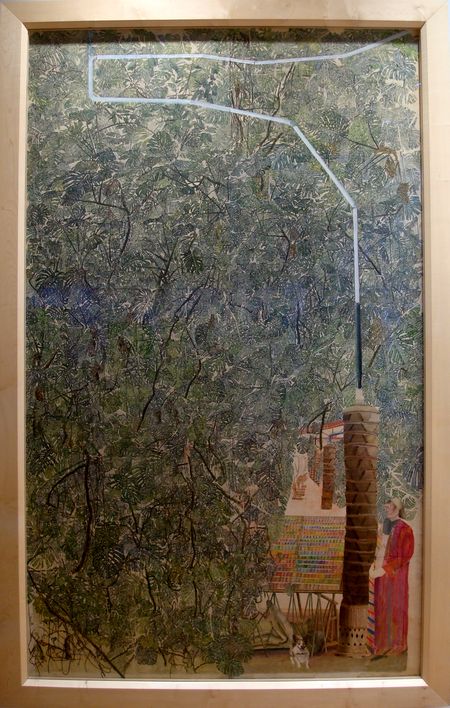

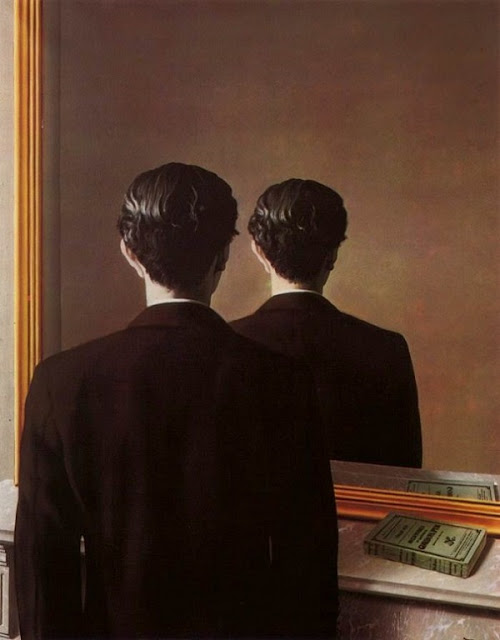

street art en face de la librairie à Paris 5e, cette semaine, photo Alina Reyes

*

Encore un dimanche passé à corriger des copies, mais quel bonheur de constater, aux résultats, à quel point nous travaillons bien. La progression de tel ou tel peut me donner, de joie, les larmes aux yeux (et la démission passagère de tel ou tel autre m’attrister), mais ce qui touche aussi c’est la dynamique générale, les résultats obtenus par l’ensemble, spécialement en atelier.

Vendredi m’a été remise une fiche sur certaine élève qui aurait des difficultés particulières pour s’exprimer à l’écrit, soi-disant atteinte de dys- divers et variés, et qui demanderait donc un « plan d’accompagnement personnalisé ». Foutaise de la médicalisation à outrance du moindre problème de tel ou tel élève envoyé se faire dépister, et qu’il faudrait ensuite traiter spécialement (tout en s’occupant de classes de 35 ou 36 élèves aux niveaux très disparates). Cette élève est l’une de celles qui obtiennent les meilleurs résultats dans mon cours. Il faut croire que mon cours lui est donc tout à fait adapté, en conséquence je ne vois pas pourquoi je devrais la traiter autrement que les autres. Les élèves connaissent le truc, l’un d’eux est venu me dire après la classe vendredi que s’il bavardait, c’est parce qu’il ne pouvait pas s’en empêcher, qu’il en était désolé mais que c’était malgré lui, sous-entendu un genre de handicap. Je lui ai répondu eh bien fais effort et tu y arriveras, il n’y a pas de déterminisme.

Un truc pire que la médicalisation de la pédagogie, c’est la culpabilisation (comme la pratique Macron pour tout le pays en insultant ses concitoyens). D’une part les profs sont implicitement culpabilisés des dysfonctionnements et des faiblesses de l’institution. D’autre part, ce qui est pire, on apprend aux profs à culpabiliser les élèves. Une formatrice de l’Espé nous a raconté la semaine dernière, toute fière, comment, un jour où elle avait écrit un titre au tableau avec une grosse faute, et l’y avait laissée une heure entière, étant prise d’un doute à la pause entre les deux heures de cours elle avait vérifié et constaté son erreur. Qu’a-t-elle alors fait ? Au lieu de corriger devant les élèves en s’excusant (cela peut arriver à tout le monde d’avoir un doute sur l’orthographe), elle les a culpabilisés en leur disant : c’est resté là une heure et vous ne l’avez même pas remarqué – comme si elle l’avait fait exprès pour les prendre en défaut. Dans mon lycée, ma tutrice m’a conseillé aussi d’interpeller le bavard depuis ma place afin de lui faire honte devant toute la classe plutôt que d’aller vers lui comme je le fais souvent. Autre exemple, le plus terrible : sur un site de pédagogie officielle, réservé aux profs, une prof présentée comme excellente pour sa gestion de classe explique tranquillement comment elle s’y prend pour obtenir le silence : quand quelqu’un bavarde ou s’agite, sans que les élèves s’en rendent compte elle s’arrange pour les mettre de son côté contre le bavard, afin qu’il se sente culpabilisé (c’est son mot) par tout le groupe. Voilà les méthodes ignobles qu’on nous donne en exemple. Comment veut-on éduquer ainsi des gens à la citoyenneté, au respect de l’autre ? C’est du microfascisme, mais tellement répété cela finit par faire énorme.

*

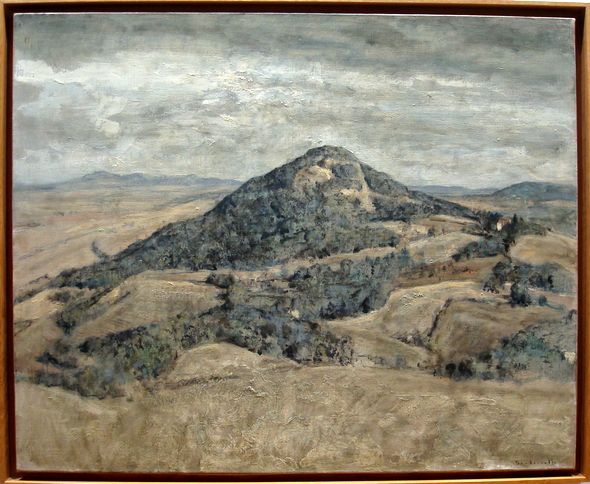

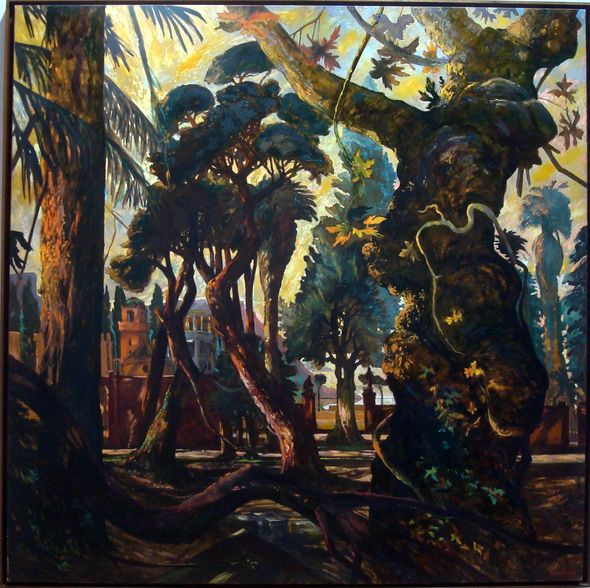

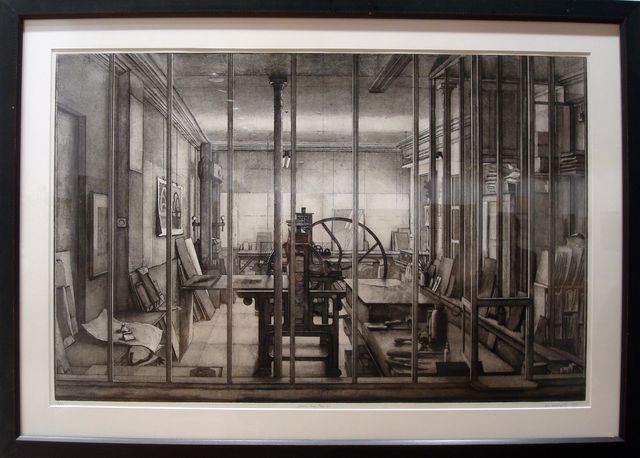

aujourd’hui

aujourd’hui

photos Alina Reyes

photos Alina Reyes

du bus pour rejoindre le RER ce matin à Paris, photos Alina Reyes

du bus pour rejoindre le RER ce matin à Paris, photos Alina Reyes