Encore une journée éprouvante à l’Espé, décidément dédié à l’assassinat de la littérature et de l’intelligence. Je ne me conformerai pas aux méthodes nihilistes d’enseignement du français et des lettres qui nous y sont enseignées. Le seul avantage que je vois à cette immersion forcée dans cette sinistre institution (si je n’y vais pas, je ne pourrai pas continuer à enseigner), c’est de me faire découvrir cette déplorable réalité. Ce que j’y ai entendu aujourd’hui était aussi lamentable que la dernière fois. Il s’agit, a dit fièrement une formatrice en réponse à l’une de mes remarques, de « former les gens dont le monde actuel a besoin ». Orwell n’aurait pas dit mieux. Ce qu’il faudrait, lui ai-je répondu, c’est plutôt former des gens capables d’être libres et de faire le monde eux-mêmes. « Oh les grands idéaux… », elle a fait. Puis je n’ai plus dit grand chose, fatiguée et déprimée par tout ce que j’entendais. J’ai entendu aussi qu’il fallait, pour enseigner, « faire le deuil de son savoir universitaire ». Et qu’une enseignante stagiaire comme nous avait été sanctionnée pour avoir, lors d’un cours auquel assistait une personne de l’Espé chargée de l’évaluer, fait une leçon à ses élèves de 5e sur un calligramme d’Apollinaire (car ce sont les élèves et non elle qui auraient dû en parler) et pire encore, les avoir renseignés précisément sur l’étymologie du mot calligramme. J’ai décidé de faire grève au prochain travail en groupe de construction d’une « séquence » d’enseignement. Jusque là je me suis contentée de jeter seulement une dizaine de mots çà et là sur ma page, tout en essayant de convaincre mes partenaires jeunes agrégées (celles à qui ont été confiées comme à moi des classes de lycée et non de collège, et avec lesquelles je travaille donc) de la stupidité de ce qu’on nous faisait faire – elles m’écoutent poliment puis retournent à l’exercice demandé. Les groupes qui avaient à construire une séquence pour le collège avaient dans leur corpus de textes, voisinant avec un extrait comme toujours somptueux de Charles Perrault, un passage d’un « livre jeunesse » écrit avec les pieds (façon de parler, je ne veux pas insulter les pieds, que je respecte bien plus que l’Espé). Mais personne ne voyait que c’était comme mettre un McDo à côté d’un chef étoilé – au contraire j’ai remarqué que les profs ont l’air de raffoler de cette « littérature jeunesse ». L’une des filles de mon groupe a quand même glissé entre nous qu’elle n’était pas sûre que cette formation allait beaucoup nous servir, qu’on semblait y perdre beaucoup de temps. Aussitôt une autre lui a répliqué que ce n’était qu’une impression, car en fait grâce au « rabâchage », les choses finissent par être tout à fait intégrées. Oui, ai-je dit, au point qu’on est dans une pensée unique où personne ne semble pouvoir envisager qu’il y a d’autres façons de voir et de faire.

Encore une journée éprouvante à l’Espé, décidément dédié à l’assassinat de la littérature et de l’intelligence. Je ne me conformerai pas aux méthodes nihilistes d’enseignement du français et des lettres qui nous y sont enseignées. Le seul avantage que je vois à cette immersion forcée dans cette sinistre institution (si je n’y vais pas, je ne pourrai pas continuer à enseigner), c’est de me faire découvrir cette déplorable réalité. Ce que j’y ai entendu aujourd’hui était aussi lamentable que la dernière fois. Il s’agit, a dit fièrement une formatrice en réponse à l’une de mes remarques, de « former les gens dont le monde actuel a besoin ». Orwell n’aurait pas dit mieux. Ce qu’il faudrait, lui ai-je répondu, c’est plutôt former des gens capables d’être libres et de faire le monde eux-mêmes. « Oh les grands idéaux… », elle a fait. Puis je n’ai plus dit grand chose, fatiguée et déprimée par tout ce que j’entendais. J’ai entendu aussi qu’il fallait, pour enseigner, « faire le deuil de son savoir universitaire ». Et qu’une enseignante stagiaire comme nous avait été sanctionnée pour avoir, lors d’un cours auquel assistait une personne de l’Espé chargée de l’évaluer, fait une leçon à ses élèves de 5e sur un calligramme d’Apollinaire (car ce sont les élèves et non elle qui auraient dû en parler) et pire encore, les avoir renseignés précisément sur l’étymologie du mot calligramme. J’ai décidé de faire grève au prochain travail en groupe de construction d’une « séquence » d’enseignement. Jusque là je me suis contentée de jeter seulement une dizaine de mots çà et là sur ma page, tout en essayant de convaincre mes partenaires jeunes agrégées (celles à qui ont été confiées comme à moi des classes de lycée et non de collège, et avec lesquelles je travaille donc) de la stupidité de ce qu’on nous faisait faire – elles m’écoutent poliment puis retournent à l’exercice demandé. Les groupes qui avaient à construire une séquence pour le collège avaient dans leur corpus de textes, voisinant avec un extrait comme toujours somptueux de Charles Perrault, un passage d’un « livre jeunesse » écrit avec les pieds (façon de parler, je ne veux pas insulter les pieds, que je respecte bien plus que l’Espé). Mais personne ne voyait que c’était comme mettre un McDo à côté d’un chef étoilé – au contraire j’ai remarqué que les profs ont l’air de raffoler de cette « littérature jeunesse ». L’une des filles de mon groupe a quand même glissé entre nous qu’elle n’était pas sûre que cette formation allait beaucoup nous servir, qu’on semblait y perdre beaucoup de temps. Aussitôt une autre lui a répliqué que ce n’était qu’une impression, car en fait grâce au « rabâchage », les choses finissent par être tout à fait intégrées. Oui, ai-je dit, au point qu’on est dans une pensée unique où personne ne semble pouvoir envisager qu’il y a d’autres façons de voir et de faire.

On fabrique là des enseignants capables de fabriquer des élèves et des futurs adultes incapables, interdits même, de comprendre le sens d’une œuvre littéraire. Ce qui est inhumain.

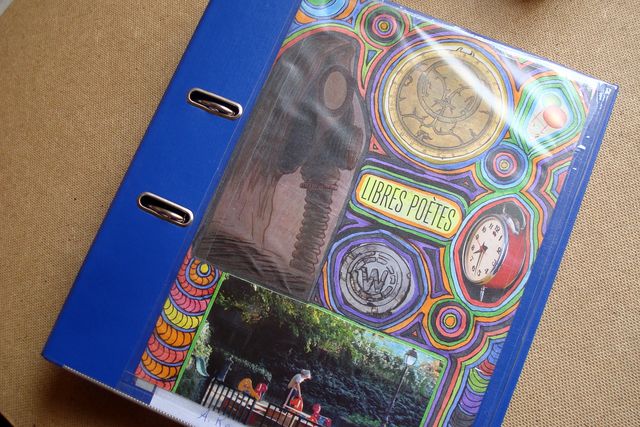

J’ai photographié l’œuvre #ratcondition hier à Paris

*

*

* *

*

*

*

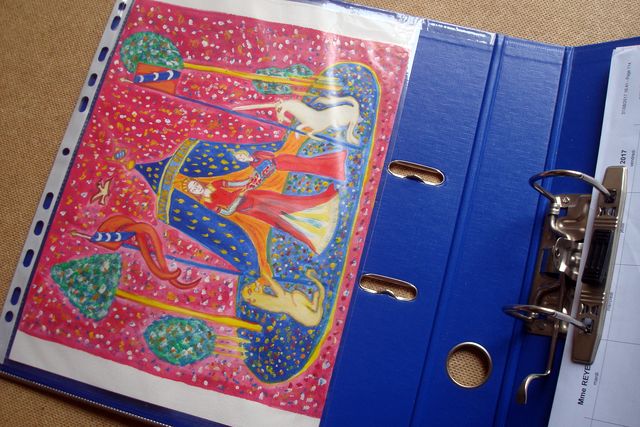

aujourd’hui vers 19 heures en attendant mon bus à la sortie de mon lycée

aujourd’hui vers 19 heures en attendant mon bus à la sortie de mon lycée