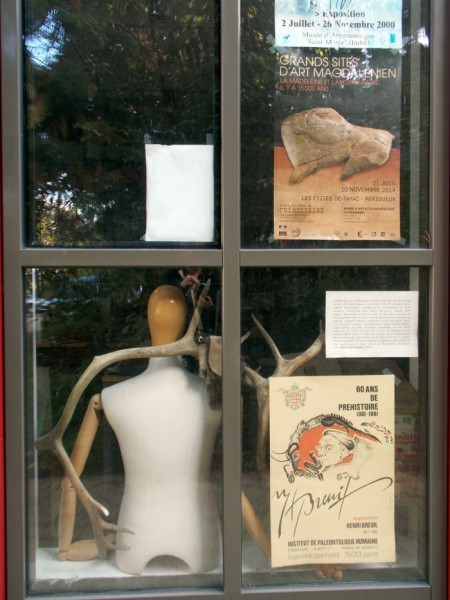

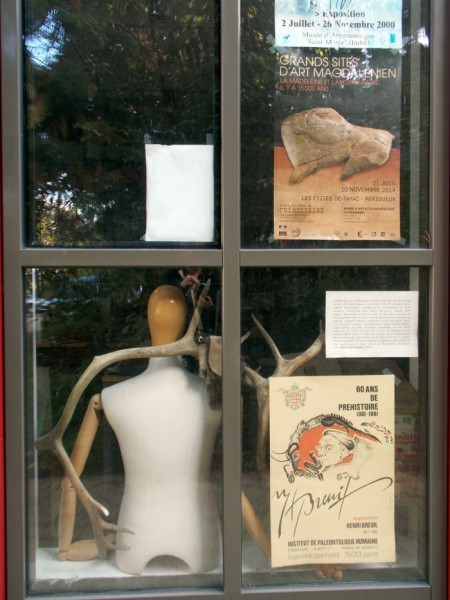

rue Buffon à Paris, photos Alina Reyes

rue Buffon à Paris, photos Alina Reyes

photo trouvée dans cet article sur le comportement du pape actuel pendant la dictature argentine

photo trouvée dans cet article sur le comportement du pape actuel pendant la dictature argentine

*

Nous voici au chapitre 3 de ce fameux livre. Retour sur le Chili, puis l’Argentine. Les cortèges de Mercedes Benz couleur or de Pinochet, l’explosion du prix du pain, les piranhas et l’ « orgie automutilatrice ». Poursuivons…

« En 1982, l’économie chilienne, en dépit de la stricte application de la doctrine de Chicago, s’était effondrée : explosion de la dette nationale, retour de l’hyperinflation et taux de chômage de 30 % (dix fois plus élevé que sous Allende). C’est que les piranhas, les maisons financières à la Enron affranchies de toute réglementation par les Chicago Boys, avaient acheté les actifs du pays à crédit et accumulé une dette colossale de quatorze milliards de dollars. L’instabilité était telle que Pinochet fut contraint d’agir exactement comme Allende l’avait fait : il nationalisa bon nombre des entreprises concernées. (…) Si le Chili échappa à l’effondrement économique total au début des années 1980, c’est uniquement parce que Pinochet n’avait pas privatisé Codelco, société minière d’État nationalisée par Allende. L’entreprise spécialisée dans l’extraction du cuivre générait 85 % des revenus d’exportation du pays. Au moment de l’éclatement de la bulle financière, l’État bénéficiait donc de rentrées de fonds régulières.» (p. 109)

« À l’origine, le mot « corporatisme » ou « corporativisme » désignait justement le modèle mussolinien d’État policier reposant sur une alliance des trois grands pouvoirs sociaux – le gouvernement, les entreprises et les syndicats -, lesquels s’entendent pour défendre l’ordre établi au nom du nationalisme. Ce que le Chili expérimenta sous Pinochet constituait une évolution du corporatisme : l’alliance d’un État policier et de grandes entreprises qui se liguèrent pour livrer une guerre sans merci au troisième secteur – les travailleurs – afin d’augmenter la part de la richesse nationale qui leur revenait. (…) En 2007, le Chili demeurait l’une des sociétés les moins égalitaires du monde – sur 123 pays où les Nations Unies mesurent les inégalités, il se classait au 116e rang. » (pp 109-110)

« Le Chili sous la férule de l’école de Chicago donnait un avant-goût de la nouvelle économie mondiale. Le modèle allait se répéter souvent, de la Russie à l’Argentine en passant par l’Afrique du Sud – en milieu urbain, une bulle de spéculation frénétique et des pratiques comptables douteuses génèrent des mégaprofits et un consumérisme effréné, alors que s’effondrent les usines fantômes et les infrastructures pourrissantes du développement de naguère ; environ la moitié de la population est carrément exclue de l’économie ; la corruption et le favoritisme échappent à tout contrôle ; les petites et moyennes entreprises d’État sont décimées ; la richesse passe du public au privé et les passifs du privé au public. En dehors de la bulle de richesse, au Chili, le miracle avait plutôt des airs de Grande Dépression. » (pp 110-111)

« Au milieu des années 1970, les disparitions étaient devenues, dans tout le cône sud, le principal instrument des juntes de l’école de Chicago pour imposer la loi et l’ordre. À cet égard, les généraux qui occupaient le palais présidentiel argentin firent preuve d’un zèle inégalé. On estime à 30 000 le nombre de personnes qui, à la fin de leur règne, avaient disparu. Nombre d’entre elles furent, comme les Chiliens, jetées du haut d’avions dans les eaux boueuses de la Plata.

La junte argentine possédait à merveille l’art d’établir un juste équilibre entre horreur publique et horreur privée : ses exactions étaient suffisamment visibles pour que chacun sût de quoi il retournait et, en même temps, assez secrètes pour lui permettre de tout nier. » (p. 114)

« La dimension publique de la terreur ne se limitait pas à l’enlèvement initial. Les prisonniers argentins étaient conduits dans l’un des camps de torture du pays, qui en comptait plus de 300. Bon nombre d’entre eu avaient pignon sur rue dans des quartier résidentiels densément peuplés. L’un des plus célèbres avait pour siège un ancien club sportif dans une rue passante de Buenos Aires. On en avait aménagé un dans une école du centre de Bahia Blanca et un autre dans une aile d’un hôpital en service. Autour de ces sites, des véhicules militaires roulant à vive allure allaient et venaient à des heures incongrues. Les murs mal isolés laissaient passer des cris. On transportait d’étranges paquets aux formes humaines. Les voisins enregistraient ces détails en silence. » (p. 115)

« L’opération latino-américaine s’inspirait des dispositions « Nuit et brouillard » prises par Hitler. En 1941, ce dernier décréta que les résistants des pays occupés par les nazis devaient être conduits en Allemagne, où ils « disparaîtraient dans la nuit et le brouillard ». Des haut gradés nazis se réfugièrent au Chili et en Argentine, et certains pensent qu’ils initièrent à ces méthodes les services du renseignement des pays du cône sud. » (note p. 116)

« Il est impossible d’établir le nombre exact de personnes qui passèrent par les salles de torture du cône sud, mais il se situe vraisemblablement entre 100 000 et 150 000. Des dizaines de milliers d’entre elles sont mortes. » (p.119)

« La vaste majorité des victimes de l’état de terreur furent non pas des membres de groupes armés, mais bien des militants non violents travaillant dans des usines, des exploitations agricoles, des bidonvilles et des universités. C’étaient des économistes, des artistes, des psychologues et des militants de gauche. Ils sont morts à cause non pas de leurs armes (la plupart n’en avaient pas), mais de leurs convictions. » (p.123)

à suivre

toute la suite : ici

*

Tout jeune romancier, Modiano, à qui l’on demandait quand, selon lui, un écrivain atteignait sa maturité, répondit en substance : quand il a pris du poids physiquement, donc de l’âge. Il a peut-être changé d’opinion depuis. Selon mon sens en tout cas, ce sont au contraire les êtres légers physiquement qui produisent les œuvres les plus substantielles.

Comme il le constatait, on prend du poids avec le temps, et moi aussi, ces dernières années, j’en avais pris. Sept kilos que j’aurai bientôt fini de perdre, très aisément. Et c’est une grande grâce de réintégrer son corps éternel. Ne jamais croire à la fatalité. C’est le corps et le cœur légers que je m’engage dans mon œuvre finale, mon nouveau projet.

Je ne crois pas aux religions, pas du tout. Quelles qu’elles soient, y compris l’athéisme. Je n’y ai jamais cru, et c’est pourquoi j’ai travaillé à les désenvoûter, à faire en sorte que les hommes cessent de les idolâtrer. Pourquoi croire en quelque chose alors que Ce qui est, est ? J’évolue imparfaite dans un monde imparfait mais Ce qui me guide et m’appelle depuis ma naissance (et c’est pourquoi, aussitôt sortie du ventre de ma mère, je me suis littéralement mise à avancer, de toute ma foi, à la force des bras – et c’est pourquoi ceux qui cherchent refuge dans leur communauté s’aliènent et fuient la Vérité), Ce qui me guide depuis le début des temps est absolument parfait, dégage au sein de l’imperfection un chemin absolument parfait. Et je ne cesse d’en rendre grâce.

Nous voici au deuxième chapitre de la première partie de ce fameux livre.

« Cameron utilisait l’électricité pour provoquer des chocs ; Friedman, lui, préconisait la stratégie politique – le traitement de choc qu’il prescrivait aux politiciens audacieux. » (p.67) « Comme toute foi intégriste, la science économique prônée par l’école de Chicago forme, pour ses tenants, une boucle fermée. La prémisse de départ, c’est que le libre marché est un système scientifique parfait (…) Il s’ensuit inéluctablement que toute défaillance – inflation élevée ou chômage en hausse spectaculaire – vient du fait que le marché n’est pas entièrement libre. » (p.69)

« La nature de cette prospérité, ses origines ainsi que la polarisation qu’elle crée entre nantis et déshérités – fait l’objet de contestations. Ce qui est irréfutable, c’est que le libéralisme économique défendu par Friedman et les brillantes stratégies qu’il préconise pour l’imposer procurent à quelques-uns une extrême prospérité et une liberté quasi-totale – laquelle leur permet de contourner les règlements et la fiscalité, de faire fi des frontières nationales et d’accumuler de nouvelles richesses. » (p.69)

« Au premier stade de l’expansion capitaliste, le colonialisme – « découverte » de nouveaux territoires, confiscation de terres, exploitation des richesses minérales sans dédommagement pour les populations locales – avait assouvi l’appétit vorace des entreprises. La guerre de Friedman contre l’ « État-providence » et le « gouvernement tentaculaire » promettait une nouvelle ère d’enrichissement rapide. Au lieu de conquérir de nouveaux territoires, on s’attaquerait cette fois à une nouvelle frontière, l’État, dont les services publics et les actifs seraient bradés pour une fraction de leur valeur. » (p.76)

« En 1953 et 1954, la CIA organisa ses deux premiers coups d’État [en Iran et au Guatemala]. (…) Éradiquer le développementalisme du cône sud (politique de développement indépendant en Amérique du Sud), où il s’était enraciné beaucoup plus en profondeur, se révéla nettement plus difficile. » (p.78)

« En choisissant l’école de Chicago – dont les professeurs prônaient avec obstination le démantèlement quasi total du gouvernement – pour assurer la formation des Chiliens, le secrétariat d’État des États-Unis tira une salve dans la guerre qu’il livrait au développementalisme. Dans les faits, il indiquait au Chili qu’il avait l’intention de décider des notions que ses élites étudiantes devaient apprendre, à l’exclusion des autres. C’était une ingérence si flagrante dans les affaires intérieures du pays que le doyen de l’université du Chili, lorsque Albion Patterson lui offrit une subvention pour mettre en place le programme d’échanges, refusa tout net. (…) Patterson alla trouver le doyen d’un établissement moins prestigieux, l’université catholique du Chili, école beaucoup plus conservatrice qui n’avait pas de département de sciences économiques. Le doyen en question sauta sur l’occasion. Le « projet Chili », ainsi qu’on le désignait à Washington et à Chicago, était né. » (pp79-80)

« Aussitôt Allende élu, l’Amérique corporatiste lui déclara la guerre, avant même son entrée en fonction. Le principal foyer d’activités était le comité spécial sur le Chili de Washington, groupe auquel appartenaient les grandes sociétés minières américaines ayant des intérêts au Chili (…) Le comité avait pour unique objectif de forcer Allende à renoncer aux nationalisations « en l’acculant à l’effondrement économique ». Ses membres n’étaient pas à court d’idées pour faire souffrir le nouveau président. » (pp 84-85)

« Pourtant, malgré des années de magouillages de la part des Américains (…), Allende, en 1973, demeurait au pouvoir. Des dépenses occultes de huit millions de dollars n’avaient pas suffi à affaiblir sa base. Aux élections parlementaires de mi-mandat, le parti d’Allende obtint même un appui populaire supérieur à celui qui l’avait porté au pouvoir en 1970. De toute évidence, l’envie d’un modèle économique différent avait des racines profondes au Chili. » (p.86)

« Les opposants d’Allende avaient étudié de près deux modèles de « changement de régime ». Le premier s’inspirait du Brésil, le second de l’Indonésie. Lorsque la junte brésilienne soutenue par les États-Unis et dirigée par le général Humberto Castello Branco prit le pouvoir e 1964, l’armée avait l’intention de mettre un terme aux programmes de lutte contre la pauvreté de Joao Goulart, certes, mais aussi d’ouvrir toutes grandes les frontières aux investissements étrangers. (…) En 1968 (…), la junte militaire abolit toutes les libertés et recourut massivement à la torture. Selon la commission brésilienne de la vérité constituée plus tard, « les meurtres d’État devinrent monnaie courante ». (p. 87)

« Le coup d’État indonésien suivit une trajectoire très différente. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le pays était dirigé par le président Sukarno, véritable Hugo Chavez de l’époque (moins l’appétit électoral de ce dernier). Sukarno provoqua l’ire des pays riches en protégeant l’économie indonésienne, en redistribuant la richesse et en chassant le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qu’il accusa de servir de façade aux intérêts des multinationales occidentales. (…) Les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne étaient résolus à mettre un terme à son règne, et des documents déclassifiés montrent que, en haut lieu, on avait donné à la CIA l’ordre « de liquider le président Sukarno lorsque les circonstances s’y prêteraient ». Après quelques faux départs, l’occasion se présenta enfin en octobre 1965 : soutenu par la CIA, le général Suharto entreprit alors de se hisser au pouvoir et d’éradiquer la gauche. (…) Les massacres aveugles qui marquèrent aussi le règne de Suharto furent pour la plupart délégués aux étudiants religieux. Ces derniers, après avoir été sommairement entraînés par des militaires, furent envoyés dans les villages. Le chef de la marine leur avait donné l’ordre de débarrasser les campagnes des communistes. « Ravis, ils appelèrent leurs disciples, écrivit un reporter, puis ils glissèrent leurs couteaux et leurs pistolets dans leur ceinture, prirent leurs gourdins sur les épaules et se lancèrent dans la mission qu’ils avaient attendue avec impatience. » En à peine un peu plus d’un mois, au moins 500 000 personnes (et peut-être jusqu’à un million) furent tuées, « massacrées par milliers », selon le magazine Time. Dans la province de Java-Est, des voyageurs rapportèrent avoir vu des petites rivières et des ruisseaux littéralement obstrués par les cadavres, au point que la navigation était par endroits impossible ». (pp 87-88)

« Ils [les membres de la mafia de Berkeley] firent adopter des lois autorisant les sociétés étrangères à posséder 100 % des ressources et octroyèrent des exonérations d’impôt temporaires. Moins de deux ans plus tard, les plus grandes sociétés minières et énergétiques du monde se partageaient les richesses naturelles de l’Indonésie : le cuivre, le nickel, les bois de feuillus, le caoutchouc et le pétrole. (…) Ralph McGehee, l’un des agents principaux de la CIA en poste à l’époque du coup d’État, déclara qu’il s’était agi « d’une opération modèle. […] Ce sont les grands événements sanglants orchestrés depuis Washington qui ont permis l’arrivée au pouvoir de Suharto. Cette réussite signifiait que l’expérience pourrait être répétée, encore et encore ». (pp 90-91)

« Ces trois formes de choc convergèrent sur les corps des Latino-Américains et sur le « corps » politique de la région, et soulevèrent un ouragan irrépressible de destructions et de reconstructions, d’annihilations et de créations qui se renforçaient mutuellement. Le choc provoqué par le coup d’État pava la voie à la thérapie de choc économique ; les chocs de la salle de torture terrorisaient quiconque aurait pu songer à faire obstacle aux chocs économiques. » (p.93)

Bien entendu il est aisé de reconnaître dans tous ces événements ce que nous voyons maintenant à l’œuvre au Moyen Orient. Aux dépens des peuples, toujours.

à suivre

toute la suite : ici

*

Patrick Modiano vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Voici un texte que j’ai écrit sur lui en 1985, il y a donc près de trente ans, alors que j’étais moi aussi bien jeune. Mais la jeunesse ne se perd que si l’on perd le sens du chemin !

Patrick Modiano est-il bien de ce monde ? Tel une ombre de Kafka, il déambule dans des villes-dédales ; tel une ombre de Gombrowicz, il est hanté par la jeunesse perdue ; tel une ombre de Robin, une ombre de Camus, il erre, étranger à la société et à lui-même ; tel une ombre de Joyce, une ombre de Beckett, il brouille les cartes du temps. Son œuvre est une culpabilité, il cherche le non-lieu. Se tient dans le nulle part, où tout le monde passe mais où personne ne se tient. Emmène le lecteur à sa perte, lui faisant prendre des chemins impossibles, le lançant sur des poursuites sans issue. Il est le Séduisant et l’Insaisissable, le semeur de rêves et de cauchemars par qui l’on tient en éveil.

Ses parcours dans l’espace et le temps font basculer la réalité quotidienne ; enchevêtrés, ils forment des combinaisons complexes où l’on est projeté, trimbalé, égaré en arpentages inachevés. Espaces et temps, il s’agit de tout confondre, et d’ainsi confondre narrateur et lecteur. L’enquête est la règle du jeu. L’amnésie plane, un passé est à reconstituer, un être est à reconstituer à partir des lieux susceptibles de faire le lien entre les temps.

La reconstitution s’opère par la langue. Quartier perdu s’ouvre sur cette phrase : « C’est étrange d’entendre parler français ». L’étrange n’est-il pas, pour un lecteur français d’un auteur français, de se trouver parachuté sur une telle vérité ? Le narrateur parle français, et il nous dit que c’est étrange d’entendre parler français. Voilà l’énigme, dès le début posée. Oui c’est étrange d’entendre parler français, de lire et d’écrire le français, oui les mots sont étranges – étrangers à la réalité ? C’est étrange de lire un livre. Étrange de vivre. Nous voici d’emblée projetés en dehors des limites, du périmètre repéré, connu et reconnu.

Modiano retient ses mots comme sa mémoire. Les phrases sont courtes, la syntaxe dépouillée, les termes simples, pudiques presque. On marche sur des œufs, tout près de léviter. Légèreté du rêve de plénitude dans la forme, densité du rêve cauchemardesque dans le fond. Parcours inachevés dans les rues de Paris, les voies du souvenir, récits inachevés, règne du non-dit. Au lecteur de lire entre les lignes, dans les blancs du texte. À lui le doute, l’incertitude. Emmêlement de rues, dates, personnages, au fil de la lecture on est un peu moins ignorant, un peu plus dérouté. « Accroché » à l’histoire mais dépossédé de toute garantie, de toute vérité. Loin de s’achever, l’errance se fait plus impérieuse, poursuit son tissage d’un réseau de moins en moins dépassable de lieux, documents, annuaires, appels téléphoniques, êtres perdus, retrouvés… Comme si nous n’en avions jamais assez d’être désorientés.

photo Alina Reyes

photo Alina Reyes

*

Après la publication des Carnets noirs, le débat continue sur l’antisémitisme d’Heidegger, sur le mode : son antisémitisme a-t-il influencé sa philosophie, ou ne faut-il y voir qu’un trait commun à tant d’hommes, et notamment de philosophes qui l’ont précédé ? Parmi tous ces débatteurs, philosophes de formation ou philosophes autoproclamés, aucun n’arrive à voir que toute la philosophie d’Heidegger est antisémite, au sens précisément de anti-sémite, à l’opposé de l’esprit sémitique, de l’esprit du déplacement permanent, à l’œuvre au cœur même des langues sémites – arabe autant qu’hébreu. Heidegger a cherché sa pensée dans le grec et dans l’allemand. Or ces langues constituent trois mondes clairement à part. D’un côté le monde des langues sémitiques, de l’autre le monde grec, de l’autre encore la structure latine. Il n’est pas impossible de penser en allemand ou en latin sans être antisémite, mais cela implique de sortir de sa langue. En fait Heidegger a peu emprunté de sa pensée à la langue grecque, sinon un idéalisme qu’il a voulu ramener à tout prix dans le giron de l’allemand, alors que ces deux langues, et donc la structure de pensée qu’elles portent, sont très différentes. Heidegger hanté par la peur de la bâtardise raciale et culturelle a pourtant lui-même abâtardi sa pensée dans cette confusion illusoire, cette volonté cachant une honte secrète, un sentiment d’infériorité non assumé, de justifier l’allemand par le grec. Quête d’originellité qui a pourtant donné quelques résultats intéressants, pourvu qu’on n’oublie pas de retirer ces pépites du fossé boueux dans lequel ce terrien les a jetées et où elles ne peuvent pousser. La philosophie d’Heidegger est massivement néfaste et dangereuse, d’autant plus qu’elle est séductrice et flatteuse, fonctionnant comme un miroir aux alouettes, donnant à son lecteur le sentiment de sa propre supériorité, de sa propre intelligence ; cela de façon aussi illusoire que le fait de refléter l’allemand par le grec.

La passion d’Heidegger, c’est le fixe. L’être du sémite, c’est le passage. Le déplacement permanent. L’utopie comme art de n’être pas dans la place. De n’être pas assis, mais en marche. En mouvement, même immobile. De ne s’installer que pour partir. D’être insaisissable, c’est-à-dire bien plus éternel qu’en étant là. Être d’ailleurs, aller ailleurs et par ailleurs. C’est-à-dire, dans l’être même du vivant.

mes autres textes sur Heidegger : ici

Tel cet éditeur en vue du siècle dernier, qui se racontait dans un livre enfant maladif (symptôme probable d’une grave névrose) puis jeune homme réformé pour terrain schizoïde – et se flattant de l’avoir été en simulant, manipulant et abusant le médecin (qui n’en posa sans doute pas moins son diagnostic en connaissance de cause) puis se glorifia sa vie durant de sa fascination pour les femmes, qu’il prétendait aimer alors qu’il n’aimait qu’exercer son empire pervers et détruire (et il n’était pas étonnant qu’il eût inspiré à l’une de ses très familières un personnage de serial killer, à une autre, de plusieurs décennies plus jeune, la narration d’une obsession morbide jusqu’au désir de meurtre, et à une autre encore le récit d’un enfer qui n’était pourtant pas fini, puisque l’enfer habitait cet homme et n’en devait jamais sortir,

tel donc ce bon Français de souche, notable et assis sur sa cour d’adulateurs, d’obligés et de flatteurs flattés,

les coqs gaulois de Gaule et gaulois d’ailleurs, pareillement juchés sur leur puant ego, entendent gouverner la gent qu’ils prennent pour leur poulailler,

la féminine bien entendu, dont ils ne souffrent de voir, les uns le sein, les autres le voile, prétendant imposer aux unes d’être consommables et jetables, aux autres d’être possédées et attachées.

Le dernier exemple en est celui de ce petit député à tête de fils de famille gâté, s’obstinant à appeler les femmes de façon à nier leur féminité, d’autant plus insupportable qu’elles sont présidentes, ministres ou députées. Le coquelet en pâte s’est vu pour la peine retirer une part de son blé, au grand dam de tous les poulets de sa bande, la si ordinaire et répandue racaille gynophobe. Mangez votre langue mes cocos et allez donc vous laver, vous sentez le fumier.