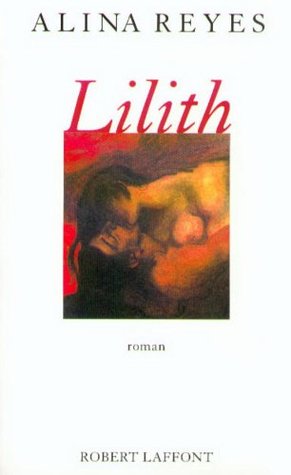

Arte va diffuser une série (dont le titre prétend au latin mais se trompe : le mot latin est tripalium et non trepalium – et dont d’autre part l’ennui qui s’en dégage m’a empêchée d’aller jusqu’au bout du premier épisode) dont l’action se passe dans une Ville réservée à ceux qui ont travail et puissance économique, séparée par un mur d’une Zone où végètent les chômeurs et économiquement faibles. Cette configuration me rappelle Israël, avec son mur séparant deux populations, et aussi mon roman Lilith (éd Robert Laffont, 1999), avec sa Ville nommée Lone et entourée de « zones » selon le même principe. En voici quelques passages descriptifs, où L’on reconnaîtra la situation que nous vivons actuellement, avec un Occident riche aussi fermé que possible, qui a engendré dans sa périphérie ces guerres complexes, « guerres civiles, ethniques ou guerres de religion » dont nous ne savons comment libérer l’humanité.

Arte va diffuser une série (dont le titre prétend au latin mais se trompe : le mot latin est tripalium et non trepalium – et dont d’autre part l’ennui qui s’en dégage m’a empêchée d’aller jusqu’au bout du premier épisode) dont l’action se passe dans une Ville réservée à ceux qui ont travail et puissance économique, séparée par un mur d’une Zone où végètent les chômeurs et économiquement faibles. Cette configuration me rappelle Israël, avec son mur séparant deux populations, et aussi mon roman Lilith (éd Robert Laffont, 1999), avec sa Ville nommée Lone et entourée de « zones » selon le même principe. En voici quelques passages descriptifs, où L’on reconnaîtra la situation que nous vivons actuellement, avec un Occident riche aussi fermé que possible, qui a engendré dans sa périphérie ces guerres complexes, « guerres civiles, ethniques ou guerres de religion » dont nous ne savons comment libérer l’humanité.

*

Je te connais, Lone, immense Ville Seule (…)

De la baie vitrée de son bureau, au quarante-deuxième étage de la tour 757, dans le Moby Dick, un quartier de l’est de la ville, Lilith regarda s’illuminer Lone, tandis que le soir précoce de novembre s’allongeait sur le fabuleux corps urbain. (…) Lilith retourna à sa table de travail, relut sur l’écran de l’ordinateur les instructions et documents destinés à Gilles, son assistant, puis l’éteignit. (…)

Lilith passa la porte à pied, sans problème. Il y avait des années qu’elle ne s’était rendue dans une des zones nord, et il lui sembla que la présence militaire s’était considérablement renforcée. Comme elle venait de Lone, on ne lui demanda pas ses papiers, mais deux policiers, entourés de soldats armés de fusils-mitrailleurs, lui demandèrent où elle allait.

– Au hammam Lalla, répondit-elle, espérant que l’établissement existait toujours.

Ils doivent croire que je vais me payer un ou deux éphèbes, pensa-t-elle. Qui se rendrait en zone 4, sinon pour le business ou pour le sexe ?

– Attendez une minute, madame, on va vous appeler un taxi, dit le flic.

– C’est inutile, merci. J’irai à pied.

– Il est plus prudent de prendre un taxi, dit fermement l’autre flic.

D’un pas de côté, ils s’étaient tous les deux mis en travers de son chemin. (…)

Le taxi était une vieille bagnole ordinaire, sans aucun signe distinctif à l’extérieur, ni compteur à l’intérieur. Lilith s’installa sur la banquette arrière, défoncée, tandis que le flic qui l’avait accompagnée s’entendait avec le chauffeur sur la destination et le prix de la course.

De l’autre côté de la porte, derrière les cordons militaires, on devinait dans l’ombre des campements sauvages, régulièrement balayés par les projecteurs des miradors. Lilith avait entendu parler de ces rassemblements, derrière toutes les portes nord de la ville. Il y en avait au sud-est, aussi, aux portes des zones les plus pauvres, où les gens nourrissaient l’espoir de passer dans Lone, d’une manière ou d’une autre, pour aller y tenter leur chance. De temps en temps l’armée les faisait évacuer brutalement, mais on n’avait jamais pu les empêcher de revenir.

Ils restaient là obstinément, cloués par un espoir absurde. Évidemment il n’y avait aucune chance pour qu’on les laissât passer. Mais tout le sel de leur vie était là, dans ces terrains vagues, derrière la porte qu’ils ne rêvaient peut-être même plus de franchir, mais dont ils espéraient au moins tirer quelque bénéfice, grâce à de misérables trafics avec des gens qui, venant de Lone, circulaient librement.

La voiture s’enfonça dans les ruelles mal éclairées et pratiquement désertes de la médina. Munis de lampes torches, des militaires patrouillaient. De rares passants, le plus souvent des hommes, se hâtaient, tête baissée. Lilith regardait avec émotion ce lacis de ruelles qui avait été le terrain de jeux de son enfance, du temps où les zones n’étaient pas encore fermées, du temps où la médina était animée, paisible et joyeuse. (…)

Et puis s’était radicalisée cette longue guerre sans nom, force économique de Lone contre force démographique de sa périphérie, guerre des capitaux contre les humains, et toutes les banlieues de Lone, débaptisées, avaient changé de statut, devenant des zones numérotées et fermées par des frontières quasiment infranchissables pour qui ne venait pas de Lone, c’est-à-dire pour qui n’appartenait pas au camp de la puissance économique.

Ensuite, à l’intérieur des zones, s’étaient développées d’autres guerres, guerres civiles, ethniques ou guerres de religion, si complexes que nul ne savait en distinguer clairement les protagonistes et que personne n’y comprenait rien, sinon qu’elles préfiguraient atrocement la victoire définitive et générale des puissances de mort sur les puissances de vie. Lone cernée par la terreur attendait, hystérique, son heure. L’heure de tomber tout entière dans le règne absolu de la mort.

*