Je côtoie Philippe Jaccottet depuis septembre dernier, depuis que j’ai commencé à traduire l’Odyssée, et, ce faisant, à consulter d’autres traductions, dont la sienne, la plus poétique à mon sens avec celle de Leconte de Lisle. En apprenant aujourd’hui qu’il vient de mourir (à quatre-vingt-quinze ans), j’apprends aussi qu’il était toujours vivant. En fait, je ne m’étais pas posé la question. Il a su entrer dans l’autre monde depuis ce monde, dans l’autre temps depuis ce temps, d’où il était et reste présent.

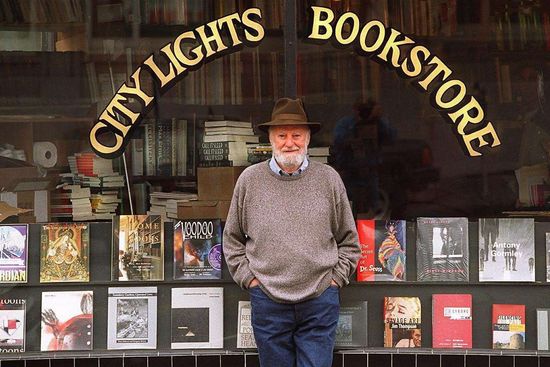

Je ne peux pas, comme je l’ai fait hier pour Ferlinghetti qui vient aussi de mourir, lui rendre hommage en le traduisant, puisqu’il écrit en français. Encore mieux, je peux donner à le lire directement dans sa langue. Voici trois brefs poèmes que j’ai choisis dans des poèmes de Jaccottet, donc, choisis par André Velter pour un tout petit recueil intitulé On ne vit pas longtemps comme les oiseaux (Poésie Gallimard/Télérama, 2015) (Autre parenthèse, je réécris son nom avec deux c, au lieu de me corriger comme je le faisais jusqu’ici en suivant la graphie défectueuse des éditions de La Découverte pour sa traduction de l’Odyssée).

Je ne peux pas, comme je l’ai fait hier pour Ferlinghetti qui vient aussi de mourir, lui rendre hommage en le traduisant, puisqu’il écrit en français. Encore mieux, je peux donner à le lire directement dans sa langue. Voici trois brefs poèmes que j’ai choisis dans des poèmes de Jaccottet, donc, choisis par André Velter pour un tout petit recueil intitulé On ne vit pas longtemps comme les oiseaux (Poésie Gallimard/Télérama, 2015) (Autre parenthèse, je réécris son nom avec deux c, au lieu de me corriger comme je le faisais jusqu’ici en suivant la graphie défectueuse des éditions de La Découverte pour sa traduction de l’Odyssée).

*

… Et le ciel serait-il clément tout un hiver,

le laboureur avec patience ayant conduit ce soc

où peut-être Vénus aura paru parfois

entre la boue et les buées de l’aube,

verra-t-il croître en mars, à ras de terre,

une herbe autre que l’herbe ?

*

Tant d’années,

et vraiment si maigre savoir,

cœur si défaillant ?

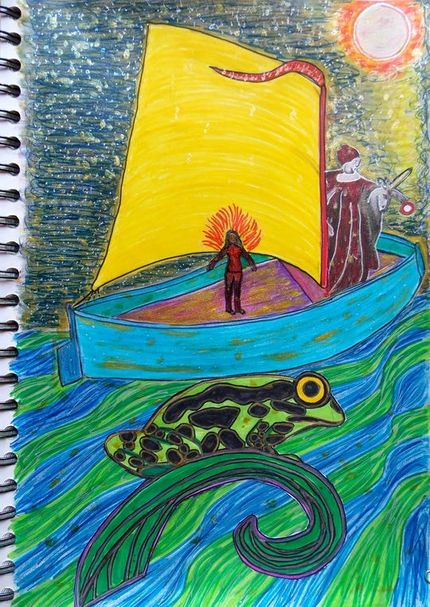

Pas la plus fruste obole dont payer

le passeur, s’il approche ?

– J’ai fait provision d’herbe et d’eau rapide,

je me suis gardé léger

pour que la barque enfonce moins.

*

Quelqu’un tisse de l’eau (avec des motifs d’arbres

en filigrane). Mais j’ai beau regarder,

je ne vois pas la tisserande,

ni ses mains même, qu’on voudrait toucher.

Quand toute la chambre, le métier, la toile

se sont évaporés,

on devrait discerner des pas dans la terre humide…

*

Philippe Jaccottet (1991) par Erling Mandelmann

Avant de donner ma traduction de ce poème, je veux rendre grâce à Patrick Reumaux, qui a traduit et publié ce chef-d’œuvre de 1915 en édition bilingue chez Phébus, sous le titre Des voix sous les pierres. Les épitaphes de Spoon River. C’est l’un des quelques livres que j’ai rapportés de ma montagne, et j’ai eu envie ce soir d’en donner un poème – chaque poème étant l’épitaphe d’un habitant d’un village, composant ainsi à la fois une épopée et un roman de l’Amérique profonde et au-delà, de l’humanité. J’ai choisi celui-ci, « Isaiah Beethoven », et j’ai eu envie d’en donner ma propre traduction, plus proche du texte source. La voici donc.

Avant de donner ma traduction de ce poème, je veux rendre grâce à Patrick Reumaux, qui a traduit et publié ce chef-d’œuvre de 1915 en édition bilingue chez Phébus, sous le titre Des voix sous les pierres. Les épitaphes de Spoon River. C’est l’un des quelques livres que j’ai rapportés de ma montagne, et j’ai eu envie ce soir d’en donner un poème – chaque poème étant l’épitaphe d’un habitant d’un village, composant ainsi à la fois une épopée et un roman de l’Amérique profonde et au-delà, de l’humanité. J’ai choisi celui-ci, « Isaiah Beethoven », et j’ai eu envie d’en donner ma propre traduction, plus proche du texte source. La voici donc.

En tournant autour du métaséquoia du Sechuan, « arbre historique » du Jardin alpin du Jardin des plantes

En tournant autour du métaséquoia du Sechuan, « arbre historique » du Jardin alpin du Jardin des plantes

*

* Une jeune Asiatique se fait photographier sous le tulipier

Une jeune Asiatique se fait photographier sous le tulipier Des ballons dans les branches verdissantes

Des ballons dans les branches verdissantes

Hier au Jardin des plantes, où je passai l’après-midi dans l’herbe sous un palmier, avec livre et carnet, photos Alina Reyes

Hier au Jardin des plantes, où je passai l’après-midi dans l’herbe sous un palmier, avec livre et carnet, photos Alina Reyes