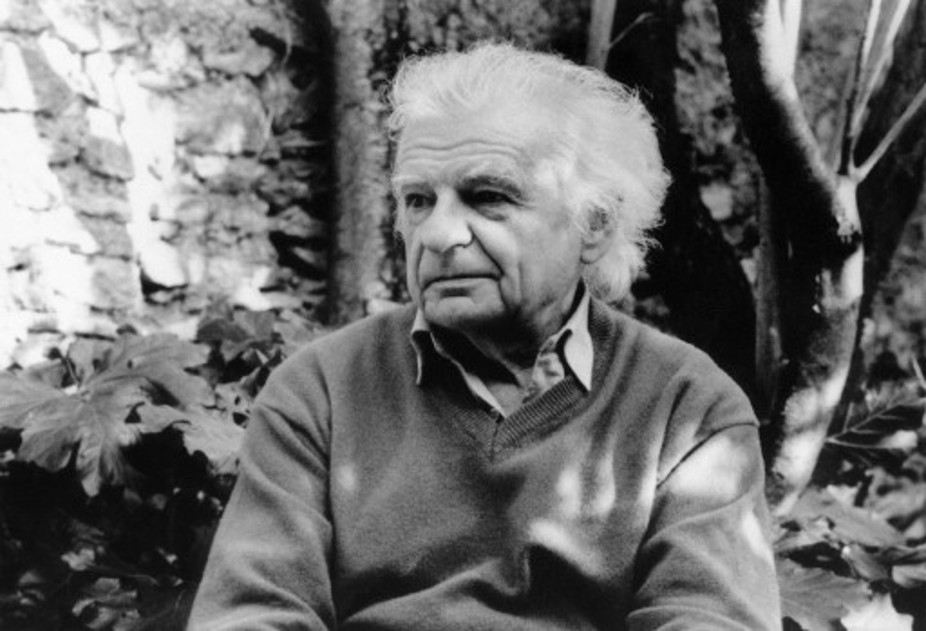

Le poète, traducteur et critique d’art s’est éteint le 1er juillet 2016 à Paris. Photo Lucy Bonneby/AFP

Le poète, traducteur et critique d’art s’est éteint le 1er juillet 2016 à Paris. Photo Lucy Bonneby/AFP

Alina Reyes, Université Paris-Sorbonne – Sorbonne Universités

Pour commencer, Yves Bonnefoy a fait l’expérience poétique de la mort, autrement dite Du mouvement et de l’immobilité de Douve (1953). Bonnefoy pratique une poésie expérimentale qui est l’inverse, voire le contrepoison, de la poésie expérimentale comme recherche sur le langage. Lui fait d’abord l’expérience du réel. Le recueil inaugural et fondateur du poète pourrait s’intituler Rerum natura. Car il ne s’y agit pas comme chez Lucrèce de discuter de la nature des choses, mais de la faire directement sortir de terre, de la révéler concrètement en la rejoignant là où elle se cache, dans la mort.

Bonnefoy paraît s’être fixé l’objectif de Rimbaud qui se dit dans Une saison en enfer : « rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan ! ». Et tel le paysan de la fable, il demande à ses enfants – ses lecteurs – de creuser la terre à sa suite : y cherchant un trésor, ils y trouveront celui qu’ils auront fait pousser par leur labourage. L’un des poèmes de Ce qui fut sans lumière s’intitule « La charrue ». Le trésor est un autre, pourrait-on dire en paraphrasant Rimbaud que Bonnefoy a tant aimé, or il n’en est pas moins nécessaire de le déterrer.

Selon Galien, les médecins empiriques de l’Antiquité grecque se fondaient sur trois sortes d’expériences : l’observation personnelle ou autopsie ; l’histoire constituée par les observations faites par leurs prédécesseurs ; et le passage au semblable, d’un cas à un autre cas qui lui est semblable d’une façon ou d’une autre. Telles sont les procédures que semble avoir suivies Bonnefoy dès son premier recueil.

Un progrès sur la mort

Les six vers du tout premier poème comportent trois fois le verbe voir, conjugué à la première personne du singulier : « Je te voyais […] Je te voyais […] Et je t’ai vue ». Nous sommes ici dans l’autopsie, qui durera tout le temps du « Théâtre », première partie du livre. Le poète regarde le théâtre du monde – le mot théâtre étant lui-même issu du verbe grec théorein signifiant regarder, contempler – en spectateur et en traducteur. Il l’autopsie et le traduit en mots, brutalement : non pour en donner une idée, mais pour le convoquer. Ses mots mêmes sont matière, et si d’aucuns trouvent cette poésie obscure c’est qu’elle est « bois ténébreux » d’après le bois ténébreux. Il y a là, d’une certaine manière, un passage au semblable, sens et sonorité des mots se conjuguant pour rendre le réel perçu et constituer un texte qui est à la fois tableau clinique du morbide et ordonnance contre la mort.

Au milieu du recueil, le chapitre « Douve parle » peut être lu comme la part d’expérience nommée historia par les philosophes grecs empiriques. Il s’agit là d’interroger et d’écouter « Une voix » et « Une autre voix ». « L’historien, c’était moi, dira-t-il plus tard dans L’Arrière-pays (1972), et tout mon passé et tout mon possible, tout l’aperçu et tout l’inconnu, se prenaient violemment dans cette nasse […] au mutisme, il allait falloir que je noue mille circuits d’analyse, de mémoire, à parcourir patiemment dans mes profondeurs. » Douve, nom de fossé entourant le château (de l’âme ?), Douve qui est à la fois personne et éléments, témoigne maintenant de sa propre expérience, qui doit ensemencer le poète, lui aussi terre, lieu de la mort qu’il faut franchir pour vivre.

« Que le verbe s’éteigne/Sur cette face de l’être où nous sommes exposés ». L’exigence du concret comme prédominant, et préexistant à la parole, se rappelle. « La poésie est active en nous depuis bien plus longtemps que les langues », dit Bonnefoy dans le recueil d’entretiens intitulé L’Inachevable (2010). « Les “voix” », y dit-il aussi, « sont pour moi des paroles que je crois avoir entendues dehors […] Des voix, et donc une scène où ces êtres passent ou se rencontrent, où ils se parlent autant qu’ils me parlent. Je crois que cette sorte de théâtre sans fiction autre que prospective est l’essence même de l’écriture qui va à la poésie. »

« Le jour franchit le soir, il gagnera

Sur la nuit quotidienne.

Ô notre force et notre gloire, pourrez-vous

Trouer la muraille des morts ? »

Du mouvement et de l’immobilité de Douve se termine par ces vers qui marquent moins une victoire sur la mort qu’un progrès sur la mort : l’expérience a fait reculer une part de son espace comme le jour à la belle saison gagne sur la nuit, ou bien même a troué sa frontière. Y aurait-il alors ici, par ce trou, possibilité de passage d’un semblable qui serait la mort à un autre semblable qui serait la vie, ou d’un semblable qui serait la morte à un semblable qui serait le vivant ? Cela ne peut s’affirmer, et rien ne le dit de façon définitive.

Tel l’empirique antique

Si l’empirisme n’empêche pas ici une forme d’induction, la vérité reste un chemin, non une arrivée. Comme dans le scepticisme zététique de Sextus Empiricus, où la vérité n’est jamais acquise mais toujours à rechercher, Bonnefoy « s’éloigne sans se retourner dans cette forêt où tout est chemin, où rien ne va nulle part » (La longue chaîne de l’ancre, 2008). Une philosophie qui est aussi une poétique de la vie, résumée par exemple dans le poème « L’inachevable » du splendide recueil La Vie errante (1993-1997) où le poète, ayant constaté que le monde n’est qu’ébauche et ruines, à l’exception de la lumière incréée, « n’aime plus, dans l’œuvre des peintres, que les ébauches. Le trait qui se ferme sur soi lui semble trahir la cause de ce dieu qui a préféré l’angoisse de la recherche à la joie de l’œuvre accomplie. »

Libre au lecteur de constater que l’expérience de l’inachevé donne lieu à l’inachevable, mot où s’entend : l’intuable. Et que cette expérience à son tour fait que la joie franchit l’angoisse, portant lumière dans Ce qui fut sans lumière (1987-1995), selon le titre d’un autre de ses recueils. Bonnefoy a écrit tout au long de sa vie, tel le Voyageur de L’Arrière-pays, tel l’empirique antique dont la pensée, appuyée sur l’expérience et son enseignement toujours renouvelé, ne s’arrête jamais. « Le grand dessin va le trait comme on se défait d’une pensée encombrante, il n’identifie pas, il fait apparaître », écrit-il dans ses Remarques sur le dessin. Et « la poésie aussi, c’est un trait qui se refuse à se refermer sur soi. » Cherchant tout au long de son œuvre dans le réel « la Présence », Bonnefoy sait qu’en provoquer l’épiphanie par l’expérience, c’est aussi faire l’expérience de « la dissolution du moi illusoire » (L’Arrière-pays).

![]()

Alina Reyes, Doctorante, littérature comparée, Maison de la Recherche, Université Paris-Sorbonne – Sorbonne Universités

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

ces jours-ci à Paris 5e dont jardin des Plantes, photos Alina Reyes

ces jours-ci à Paris 5e dont jardin des Plantes, photos Alina Reyes