tout à l’heure sur le boulevard, photo Alina Reyes

*

« Dès que les portes furent forcées, le 3 septembre 1792, vers les 16 heures, 350 hommes se précipitèrent sur nos prisonnières (…) Durant quarante heures d’horloge, plus de 600 filles, femmes, fillettes, vieillardes, furent possédées, sodomisées ou violées, chacune une ou plusieurs fois, devant 8000 voyeurs accourus de toute la ville. Et, au milieu de cette débauche, le 4 septembre, en fin de journée, des égorgeurs en provenance de Bicêtre assassinèrent 35 femmes dans la cour dite encore aujourd’hui « des massacres » du bâtiment de la Force. » Maximilien Vessier, La Pitié-Salpêtrière, éd APHP.

Les Massacres de Septembre ont fait plus d’un millier de morts à Paris, prisonniers et prisonnières assassinés dans un délire de fureur des révolutionnaires, « boutiquiers, artisans, gardes nationaux, Fédérés, entraînés par la hantise de la trahison », écrit François Furet dans le Dictionnaire critique de la Révolution française, qui précise aussi qu’il n’y eut à l’origine de la tuerie « aucun ordre venu de plus haut ». Et qu’après cet épisode sur lequel on jugea bon de « jeter un voile », « de fait, la Terreur va peu à peu se mettre en place, comme un système répressif organisé d’en haut et institutionnalisé. »

Moins d’un siècle plus tard, le Dr Charcot, issu du peuple, menait la vie d’un grand bourgeois boulevard Saint-Germain, ayant fait fortune en inventant l’hystérie et en exhibant ses malades de la Pitié-Salpêtrière au Tout-Paris et au-delà – Freud y passa un semestre. Il est connu aujourd’hui que ses séances d’ « hypnose » comme les manifestations de ses « hystériques » n’étaient qu’artifices et singeries. En vérité l’exhibition de ces femmes et hommes, de leurs convulsions et de leurs soumissions, n’était que la reprise hypocrite du tour qu’avaient pris ici les Massacres de Septembre, substituant aux violences physiques des violences psychiques collectives sur des personnes emprisonnées, affaiblies, sans défense, dont nous avons vu (ici et là)comment s’exerçait la maniaquerie de ces « messieurs » à leur encontre.

Un siècle plus tard encore, et l’hypnose et l’hystérie, une fois inventées faisant leur chemin, règnent via les médias sur leur maître, le peuple, et via la production intellectuelle sur leurs soumis, les héritiers de Charcot, inventeurs de faux en tout genre. « Que le phallus ne se trouve pas là où on l’attend, dit Lacan (au dixième tome de la publication de son Séminaire), là où on l’exige, à savoir sur le plan de la médiation génitale, voilà qui explique que l’angoisse est la vérité de la sexualité, c’est-à-dire ce qui apparaît chaque fois que son flux se retire et montre le sable. La castration est le prix de cette structure, elle se substitue à cette vérité. » Jean Guitton ne dit-il pas que « l’on a toujours l’impression avec Lacan qu’autrui n’est qu’un être, un objet dont on voudrait abuser, et de ne pas le pouvoir librement, là serait l’origine de tous les problèmes psychiques » ?

« Mais en fait, poursuit Lacan, cela est un jeu illusoire. Il n’y a pas de castration parce que, au lieu où elle a à se produire, il n’y a pas d’objet à castrer. Il faudrait pour cela que le phallus fût là. » S’il n’y est pas, où est-il donc ? Sans doute reste-t-il confiné, comme avec Charcot, dans l’habit de ces messieurs, engoncés dans leur obsession sexuelle et trop apeurés à l’idée que pourrait leur être coupé, de par le don de leur corps, leur pouvoir symbolique. Le réel n’est-il pas trop risqué pour ces angoissés de la mort ? « La vie humaine pourrait être définie comme un calcul dans lequel zéro serait irrationnel », a dit Lacan en 1959. Voyez comme la vérité parle, voyez comme malgré lui cet homme parle en fait de lui, tout calcul, zéro phallus, zéro homme, tout faux puisque le zéro irrationnel cela n’existe pas, et tout irrationnel, élaborant des théories irrationnelles auxquelles des générations d’angoissés croiront idolâtriquement, comme à toutes les théories de la non-vie aptes à justifier le choix des existences entre-deux, entre vie et mort, des paroles entre-deux, entre oui et non, des actes entre-deux, entre exhibition et occultation, des engagements entre-deux, entre bien et mal, et de tout entre-deux qui permet, par sa non-franchise, de ne pas assumer sa vie, sa parole, ses actes, et qui sépare l’être de l’être, pour le remplacer par l’artificielle existence et la pseudo-relation du zéro irrationnel.

L’inconscient n’est pas structuré comme un langage car l’inconscient n’est pas. L’inconscient existe comme hypothèse de travail, comme langage fabriqué par et pour une hypothèse de travail, rien de plus. La conscience est, elle seule est, crée et anime le monde. La conscience nous est donnée, nous ne la connaissons pas toute et nous avons à aller vers elle, qui vient vers nous notamment à travers ce que nous appelons inconscient mais qui n’est pas inconscient mais au contraire conscience. Si la physis aime à se cacher, comme disait Héraclite, ce qui nous en est caché ou inconnu n’est pas pour autant une in-physis, une non-physis. La conscience est, la non-conscience n’est pas. Avoir convaincu les hommes qu’ils étaient gouvernés par leur inconscient, c’est les avoir déresponsabilisés, leur avoir ôté le sens de la liberté qui assume, les déshumaniser. Continuer à les pousser à explorer ce qui n’est pas, à les convaincre que la vie est un calcul et un néant, c’est continuer l’œuvre de destruction massive de l’époque industrielle. Il est temps de revenir à l’incarnation.

*

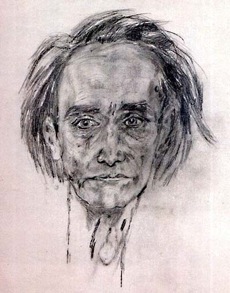

De quoi s’agit-il en vérité ? D’évider l’homme de l’homme. De la déshumanisation de l’homme par l’homme. « Nous creusons la fosse de Babel », écrivit Franz Kafka le 12 juin 1923. C’est la dernière page de son Journal. Les phrases immédiatement précédentes étaient : « Qu’est-ce que tu construis ? – Je veux creuser un souterrain. Il faut qu’un progrès ait lieu. Mon poste est trop élevé là-haut. » Il mourut avant de connaître le « progrès » de l’horreur qu’il constatait en marche, mais sa sœur Ottla n’est jamais revenue d’Auschwitz, où elle s’était portée volontaire pour accompagner un convoi d’enfants. Tel est le nulle part où entraînent les chemins de l’homme séparé, désincarné, déconscientisé, quand l’homme moderne se rêve transhumain, surhumain, alors qu’il ne devient que déshumain.

De quoi s’agit-il en vérité ? D’évider l’homme de l’homme. De la déshumanisation de l’homme par l’homme. « Nous creusons la fosse de Babel », écrivit Franz Kafka le 12 juin 1923. C’est la dernière page de son Journal. Les phrases immédiatement précédentes étaient : « Qu’est-ce que tu construis ? – Je veux creuser un souterrain. Il faut qu’un progrès ait lieu. Mon poste est trop élevé là-haut. » Il mourut avant de connaître le « progrès » de l’horreur qu’il constatait en marche, mais sa sœur Ottla n’est jamais revenue d’Auschwitz, où elle s’était portée volontaire pour accompagner un convoi d’enfants. Tel est le nulle part où entraînent les chemins de l’homme séparé, désincarné, déconscientisé, quand l’homme moderne se rêve transhumain, surhumain, alors qu’il ne devient que déshumain.

![franz-kafka1[2]](https://journal.alinareyes.net/wp-content/uploads/2013/08/franz-kafka12.jpg)