Nous sommes maintenant dans les années 1986-87, j’habite en HLM à Talence, je poursuis mes études tout en travaillant (journaliste pigiste dans diverses publications et autres jobs) et élevant mes enfants, vivant ma vie amoureuse, etc. L’entraînement à l’écriture se fait plus précis, et finit par déboucher sur un contrat d’édition avec Le Seuil pour mon premier roman.

Je me rends compte que j’ai omis d’annoncer la composition de ce Journal. Nous sommes, depuis la note 2, dans la partie intitulée « Écrire », qui vient après le prologue. Elle sera suivie de « Enfants », puis « Hommes », puis « Cahiers d’une amoureuse », puis « Gens », puis « Voyages », puis « Rêves », puis « Facettes », et pour finir « À travers les voies » (le livre papier fait 400 pages).

*

Rêve : le banquet aux loups.

J’avais déjà rêvé cette nuit à une histoire de crime, et de criminel que je recherchais. Là, je viens de me réveiller d’un rêve semblable, mais plus oppressant encore. Le criminel avait découpé une petite fille, et finalement moi je me retrouvais avec le visage cassé en quatre morceaux, comme des pièces de puzzle.

Terminé mon mémoire jeudi : Un champion de jeûne, Kafka. Écrit vingt-cinq pages en cinq jours et demi, ouf ! J’en ai fait bien des cauchemars, la nuit. L’abat-jour des fourmis, le partiel sur la duchesse au café, l’éléphant dans la piscine…

Rêve d’Arno : son copain Adrien passe de l’autre côté de la fenêtre d’un gratte-ciel, appelle sa mère pour lui montrer sa blague, et tombe en criant : poisson d’avri-i-i-i-il…

Rêves : flirt avec Mitterrand ; tentative d’installation de l’abat-jour des fourmis.

Je relis ma note du 26 novembre. J’écris « Elsa Morante est morte » et, sans faire le rapprochement, je raconte mon rêve d’une salade romaine dont je viens d’accoucher…

Participé à ma première réunion d’Amnesty.

Il fait chaud. Volets mi-fermés, fenêtres mi-ouvertes, chuchotement de l’arroseur automatique, bruits un peu lointains de circulation… Après-midi, légère flemme.

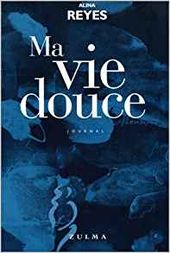

Trouvé une idée de pseudo dans Les Armes secrètes, de Julio Cortazar : Alina Reyes.

Rêvé que j’avais une robe magnifique. Rêve merveilleux, j’ai eu du mal à en sortir.

À Luz-Saint-Sauveur depuis mardi, avec Henry et les enfants. Promenades en montagne, magnifique bien sûr. Cet après-midi, démonstration de rapaces dressés à Beaucens, « le donjon des aigles ».

Impressionnée aussi (surtout?) par les dresseurs.

Cette nuit, rêve : le choix entre trois stages.

Rêves : Kafka en conversation avec B.

Je travaille tant, et à tellement de choses, que je me demande parfois où je suis. Besoin de ce cahier pour dire : « Coucou, c’est moi, j’existe encore, toujours la même. »

Rêves : le bébé aigle ; le grand aigle moribond.

J’ai acheté une grande chemise de nuit en nylon rose avec son déshabillé en dentelle, dans le style de ces films où les vêtements des femmes me font toujours rêver. Lauren Bacall en déshabillé dans un large escalier de marbre, sous les lumières du lustre… Les miens sont rose vif et toc, mais quand même, ils me font encore rêver, je crois redevenir petite fille, quand je me déguisais, avec ma copine D.

Rêve : le dentiste-gynéco.

Manifs étudiantes, violence.

Hier soir, dans Libé, je lis les articles sur les manifs, il y en a un sur le mouvement et les radios libres, et qui est cité ? Lucas. Voilà comment j’apprends qu’il travaille maintenant dans une radio. Petit Lucas… Il doit être tout content de suivre les manifs avec son micro.

Avant-hier, j’ai rêvé que je perdais une dent, parce qu’elle était chassée par une autre qui poussait derrière, mais beaucoup trop grosse, il n’y aurait jamais assez de place dans ma mâchoire pour la contenir…

Je ne suis pas malheureuse, parce que j’ai tellement de courage, de hargne peut-être… Dehors, il y a tous ces gens qui font la manche, les guerres, les otages, le racisme, les enfants déchirés par les adultes, comme celui de N… comment peut-on supporter ça ?

Depuis que le parc est sous la neige, une de mes principales occupations est de donner à manger aux oiseaux, et de les regarder manger. En écrivant cela, je n’arrête pas de m’interrompre pour regarder le rouge-gorge ou la mésange charbonnière qui viennent becqueter dans la mangeoire que je leur ai suspendue sur mon balcon, face à mon bureau, et où je leurs mets chaque matin un mélange de semoule et de margarine. Pour les étourneaux, je jette par terre du pain trempé dans du lait, de la margarine et de l’huile, ils viennent par bandes et dévorent tout en un rien de temps, tout en se chamaillant l’exclusivité des morceaux, de leur criaillement gras et perçant. Avec tout ça, le travail n’avance pas beaucoup, mais j’en suis complètement fascinée, au point d’oublier d’aller manger moi-même.

Rêvé l’autre jour de petits rapaces qui venaient taper méchamment à ma vitre. La nuit dernière, que je perdais une canine (incroyable ce que la sensation pouvait être vraie). Ça me laissait un trou affreux.

Hier soir, j’ai vu annoncée dans le journal une expo de peinture d’Hélène D. Ce doit être Hélène, qui a dû se marier avec Daniel. Je le pense à cause du ton du communiqué qu’ils avaient fait passer, et dont le petit article reprenait, entre guillemets, des phrases : hautain et méprisant dans l’humour, tout Daniel.

Hier, C. a eu son bébé (le quatrième). Ça me donne envie d’en avoir un, j’en sens le désir dans mon ventre, c’est terriblement physique. Il me semble que c’est une chance de pouvoir vivre selon ses pulsions physiques. La société rend trop raisonnable. S’il ne tenait qu’à moi, je ferais un bébé tout de suite. Henry ne veut pas, il est préoccupé par son travail, l’appartement est trop petit, etc.

Encore rêvé à l’aigle. Cette fois grand, fort, jeune, à ma fenêtre.

Je suis heureuse. Ce doit être le printemps.

Ce matin j’arrose les plantes, je les surveille, et je me dis : faisant cela, je célèbre la vie.

Cette nuit j’ai rêvé que j’avais recueilli un bébé abandonné, dans son biberon je mettais du vin…

Rêve de la veille : les enfants et moi sauvés du cataclysme grâce à une imprimerie.

Je retrouve des photos dans mes vieux papiers. Une de Daniel, en noir et blanc, prise pendant un concert, en train de jouer de la basse, très fin, très beau. Une autre, en noir et blanc aussi, mais voilée, de Jean-Paul (brève et ancienne aventure), que j’avais photographié tout nu, sous la lucarne de mon petit appartement de Saint-Michel, parce que c’était le plus bel homme que j’avais jamais eu, très grand, athlétique, bien membré (la photo est très voilée, on ne le voit presque pas).

Cet après-midi, balade le long de la Leyre à Belin, avec Henry. Trouvé trois beaux cèpes, Henry deux. Regardé la rivière, et un arbre mort couché dedans.

Rêvé que j’étais très très vieille, je voulais mourir maintenant.

Les Angles

Promenade en montagne. J’emporte avec moi un livre et mon petit carnet, mais impossible de lire ni d’écrire, en montagne. Et maintenant, après cinq heures de marche, toute brûlante de soleil, mon bras tremble pour tenir le stylo.

Je regarde les ruisseaux et je me dis : ma vie ne serait-elle pas infiniment plus simple si j’étais ce caillou, cette eau qui roule sur lui ? Je me suis trouvé des raisons rationnelles (un peu) pour croire (un peu) à la métempsycose. Au sens large : j’ai été la Parisienne crétoise, prêtresse parmi les taureaux, dont on me disait, adolescente, que je lui ressemblais. J’ai eu, comme sur cette fresque qui a traversé les millénaires, ce visage aux grands yeux, aux boucles brunes et à la bouche mutine… Mais j’ai été aussi caillou, herbe, arbre, bête… Et c’est pourquoi tous me fascinent tant, pourquoi j’essaie de retrouver dans ma tête, dans mon corps, leur vie, leur essence.

Et à cause de cela les cimetières ne sont pas tristes, et c’est pourquoi je les ai toujours aimés. Lent retour à la nature, vers de nouvelles transformations…

Ne mourons-nous pas tout au long de notre vie ?

Décidé de tenir un journal érotique. Dès qu’Henry et moi aurons pris un bain dans la grande baignoire bleue de cette chambre d’hôtel, je sors acheter un cahier.

Merveilleux séjour dans les Pyrénées. Confié les enfants à Yannick, et repartie avec Henry à Fauch (Albi), et Jean et Anne, où j’ai fait du vélo, du dessin sur ordinateur, écouté de la musique, récolté du miel, acheté des bouquins d’occasion…

La baignoire est pleine.

À la recherche d’une chambre depuis Perpignan, et depuis près de trois heures, nous aboutissons, juste à la fin de la route, à l’hostellerie de la Preste. Plus d’électricité à cause de l’orage, nos shorts trempés par la pluie (tenue retour de plage, Le Barcarès) à chaque course hors de la voiture, jusqu’à l’hôtel jamais providentiel… À l’hôtel, ce soir, c’est balouse, les quinquagénaires s’en donnent à cœur joie, et nous on doit se passer de dîner.

Quelle journée. À Perpignan, on a sué tout l’après-midi, à chercher les bouquins chez nos vendeurs de l’année dernière, je n’ai rien trouvé, sinon une petite Muraille de Chine, qui ne contient pas les textes que je voulais, mais d’autres que j’ai déjà.

Arles

Je voulais une grosse glace, je l’ai eue. Même pas pu finir ma chantilly. Faut-il aller jusqu’à l’écœurement, pour se passer une envie ? Et puis, un cracheur de feu est arrivé. Un spectacle que j’apprécie d’habitude, mais cette fois, j’étais trop près sans doute, je me suis senti angoissée, au point de forcer Henry à partir tout de suite. Impression qu’il allait se brûler, qu’il se brûlait.

Arles est belle. Vu une expo sur Orson Welles, je suis amoureuse de lui. Comment oublier Rosebud ?

J’ai envie d’écrire. J’ai mon roman et du papier dans la valise, mais… Le calme, ça existe ?

Le cahier « sexe » marche assez bien, j’ai décidé d’acheter d’autres cahiers, pour autant de thèmes sur lesquels il me viendra l’envie d’écrire. Je pense déjà à « livres », « musique », « foyer » (enfants), « manger, boire ». Constituer une sorte de reportage sur ma vie intime. Sans broderie. Je pressens dans cette méthode une possibilité de vivre plus intensément (obligation d’aiguiser ma conscience), et de faire de grands progrès dans mon apprentissage de l’écriture.

Sanguinet

Hier soir, chez Philippe et Marie-Do. La maison qu’ils retapent depuis deux ans a maintenant belle allure. Impressionnant, de voir le résultat si concret d’un long et dur travail. Un instant, j’ai vu ma vie, face à la leur, bien dérisoire. Ma construction est intangible, pourtant elle existe, élaboration lente, incertaine et invisible que je ne dois pas perdre de vue. Comme la solitude est lourde et lumineuse, là !

Commencé le cahier « livres » avec Le Château.

Rêve : le pain et l’emballage. Pendant les transactions interminables avec la vendeuse, je m’inquiète parce que les autres sont déjà au travail, et je vais être encore terriblement en retard.

Commencé mon boulot d’attachée de presse.

Cette nuit, rêve : le choix entre trois stages.

Hier soir, vu Pirates, de Polanski, puis écouté une émission de France Culture sur Kafka (et ce soir la suite, j’ai le casque sur les oreilles).

Rêve : Kafka en conversation avec B.

Franz Kafka, je t’aime.

Rêvé à maman. La question que je me pose, c’est comment peut-on en arriver là ? Et je m’aperçois encore un peu plus qu’il m’est impossible d’écrire ici quelque chose de vraiment très sérieux.

Le sentiment qu’avec leur misère ils me poursuivent, veulent m’empêcher de dormir, et d’être différente d’eux. Le poids d’un formidable gâchis sur mes épaules, et en plus toute cette pitié complètement inutile, tout ça pour rien. Moi, enfant qui à peine sait vivre, il faudrait que j’apprenne à vivre à mes parents, qui le savent cent fois moins que moi (pourquoi?), et malgré toutes les difficultés je le voudrais bien, mais c’est impossible.

Pourtant, je n’ai jamais si bien vu toutes les qualités de chacun. C’est peut-être ma seule arme contre toute cette détresse. En même temps, le gâchis est plus lourd.

Je n’ai pas dit, je crois, que je suis maintenant attachée de presse de l’éditeur H. Que je suis allée voir l’autre jour à Paris, et qui est nul en littérature. Je ne dois pas faire trop mal mon nouveau métier (c’est tellement facile), puisque j’ai réussi à faire dire à un rédacteur en chef, à l’antenne de la radio locale la plus écoutée, qu’un certain livre était « superbe ». Sans qu’il l’ait jamais seulement vu…

J’ai repris aussi les piges pour Sud-Ouest Dimanche, à l’occasion de la rentrée littéraire, mais il faut faire tellement court, c’est dommage. Relu ce soir ce cahier, et constaté les différences de grandeur de l’écriture à travers le temps. Des autres cahiers, pour l’instant, c’est le « sexe » qui marche le mieux. Rapport avec la réalité ?

Rêvé de bombes, de terrorisme. Quelle horreur. Quoi faire ?

J’avais perdu mon stylo – une énième fois -, je viens de le retrouver, aah ! Semaine épuisante. Je lutte contre le sommeil. Rêvé deux nuits de suite que j’avais les cheveux assez longs pour me balayer le visage, comme j’étais heureuse !

Passé la journée à la chasse à la palombe, au filet, dans les Landes. Attente et courses silencieuses dans ces interminables tunnels de branchages… Tant de choses à dire là-dessus… Passionnant.

Rêves : vampires, pourriture, vers. Où est-ce que je vais chercher ces cauchemars écœurants ?

Il faudra que j’écrive l’histoire de la femme qui accouche d’un cèpe.

J’ai appris jeudi soir, après une journée pleine d’embêtements (une interview trop longue et ratée, une voiture qui crève, une araignée énorme sur mon linge propre…) que j’avais gagné le prix du roman, pour le concours de littérature érotique. Un bien petit concours, mais quand même…

Maintenant, l’organisateur, l’association Art-Phare, va me le faire enregistrer sur cassette. Moi qui avais tant envie depuis l’année dernière de lire des textes sur cassettes ! Je suis ravie.

En revanche, il faut que j’essaie de trouver un éditeur. Il me semble que mon roman a plein de faiblesses, mais c’est terrible, le texte me semble complètement fermé sur lui-même, je n’arrive pas à entrer dedans pour refaire, arranger ou ajouter quoi que ce soit. Isabelle, la présidente d’Art-Phare, a proposé de m’aider à trouver les failles, cela m’ennuie un peu mais je crois que je vais tout de même essayer d’y travailler un peu avec elle. Il faut aussi trouver un autre titre.

Un loup passant par un désert

ou Sens dessus dessous

Je l’attrape par la queue

Je la montre à ces messieurs

Bourre et fourre et ratatam

La rouge et la rose

Rose concon

Les doigts de rose

Rose carnation

Roses laiteuses

Encres roses

Nuits d’encres

Les roses étaient encore très belles

J’ai reçu mon prix au premier Salon du livre de Bordeaux, rencontré d’autres lauréats, retrouvé un photographe de Sud-Ouest que je n’avais pas vu depuis mon remplacement à Libourne, et surtout parlé avec Marc Torralba, du Castor Astral, que je connaissais déjà en tant que journaliste, et qui, là, faisait partie du jury. Il s’adresse maintenant à moi sur un tout autre ton, très très sympathique, il me semblait tout d’un coup que je n’étais plus la même personne. Il m’a présentée à Alain Absire, qui a publié chez eux un recueil de nouvelles, et qui m’a proposé de lui envoyer mon manuscrit. J’étais si contente, je ne disais que des choses idiotes, on se serait cru dans le dernier film de Rohmer…

En attendant, j’ai trouvé le moyen de rentrer dans mon texte, j’ai déjà corrigé et ajouté pas mal de choses, et trouvé un titre, Vertiges, un rien hitchcockien… Jeudi, je vois Isabelle.

Lewis Carroll aurait sans doute marqué cette journée d’une croix blanche.

À midi, en rentrant de Gironde-Magazine, je trouve une lettre d’Alain Absire. Je lui ai envoyé mon roman (maintenant Couleur chair) jeudi dernier, ainsi qu’à cinq maisons d’édition. Sa lettre : deux pages de compliments, il est tout prêt à m’aider à trouver un éditeur, bien que mon texte soit un peu court.

Je n’ose pas y croire, je nage dans la joie.

Cet après-midi, en rentrant de la fac, je trouve un mot d’Henry : Denis Roche, du Seuil, a appelé, rappelle-le. Je téléphone : il veut me voir, le plus vite possible. Je prends rendez-vous pour lundi prochain à Paris. Mon texte est très étonnant, provocant, réussi, mais il est court, il faudrait le retravailler, nous en reparlerons ensemble.

Voilà. Quelques jours seulement après mon envoi. J’en suis abasourdie ; au fond de moi, je me demande encore si tout ça n’est pas qu’une sale plaisanterie.

Je suis restée en léger état de choc jusqu’à plus de midi.

Ce matin j’ai fait une interview, comme dans un rêve.

Comme si je changeais de peau.

Hier soir, après avoir écrit dans ce cahier, je reçois un coup de fil des éditions Régine Deforges, qui veulent aussi mon texte. Eux aussi trouvent qu’il est « extrêmement rare » de recevoir de tels manuscrits. J’ai appelé Alain Absire, qui m’a renouvelé ses encouragements, ses éloges, sa promesse de soutien.

Bref, lundi, je rencontre les deux éditeurs. J’ai aussi appelé Marc Torralba, qui veut maintenant que je lui donne un texte pour Jungle. Moi qui écris si simplement !

Chez Régine Deforges, ils me demandaient de rallonger le texte, de donner plus de détails sur les personnages et le décor, d’en faire un « vrai » roman.

Denis Roche, lui, le voulait tel quel, sauf le titre, la dernière phrase et la phrase avec Chopin. Il ne manquait plus que l’aval de Michel Chodkiewicz. J’ai rappelé cet après-midi, il ne l’a pas encore lu – ils ont été très occupés avec leur Goncourt – , mais les deux femmes du comité littéraire l’ont lu et ont été paraît-il enthousiasmées. Est-ce moi qui me décourage ? J’ai cru percevoir moins d’assurance dans la voix de Denis Roche.

Qu’il est dur d’attendre, et dans une telle incertitude. Difficile de faire autre chose, de vivre simplement – et plus encore d’écrire.

J’essaie de m’accrocher à l’espoir de mon prochain roman, dont je n’ai pas encore pu écrire une ligne (nausées).

Il s’appelle L’Appartement, non, Le Déménagement. La narratrice (première personne du singulier) vient d’emménager dans un vieil appart sombre et triste. Premier temps : elle déballe ses cartons, et son passé resurgit avec les objets. Deuxième temps : elle entend ses voisins crier dans la nuit. D’abord incertaine, elle croit ensuite qu’ils font l’amour, et se caresse sur leurs cris. Mais ceux-ci semblent tourner franchement à la bagarre : elle descend frapper à leur porte. D’autres voisins sont là, on appelle la police. Les flics entrent : « elle » a tué son mec ; la narratrice s’aperçoit qu’ « elle » est son double. Troisième temps et fin : le cafard dans la cuisine.

Premier temps : trouver les objets, et le passé.

J’ai écrit la première page de mon roman, mais À REFAIRE. Ce que je veux, c’est que ce soit DUR, au moins comme Le Boucher, comme du rock, comme la Furia dels Baus. Pas de mollesse. Pas faiblir. Écrire dur. Que je ne me sorte pas ça de la tête, et que tout le reste saute.

La secrétaire de Denis Roche m’a appelée hier matin : ils prennent mon texte, sous le titre Le Boucher, et sans autre changement. Lui est à Bruxelles en ce moment, il m’appellera la semaine prochaine.

J’ai renvoyé mon contrat tout à l’heure, avec deux petites modifications qui, je l’espère, ne créeront pas de difficulté.

*

à suivre