Mia Mäkilä, La chambre de Swedenborg

Mia Mäkilä, La chambre de Swedenborg

Nous avons vu, dans le désir de « nouveau monde » incarné et réalisé par Christophe Colomb, proche des Franciscains eux-mêmes inspirés par Joachim, une grande suite à la pensée de l’abbé de Flore. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois à la riche vision de Jacob Böhme, à son « temps des lys » qui fait écho à celui de Flore. Mais nous avons vu aussi, depuis six siècles puisque nous arrivons maintenant au XVIIIème, sa foisonnante postérité se décliner dans beaucoup d’errements et d’hérésies. Ainsi est le chemin, semé de broussailles et d’impasses, auxquelles survit la lumière cachée dans la pensée originelle, qui continue à vouloir être dégagée et révélée comme de la pierre l’ange.

En ce siècle des Lumières des hommes, le petit fil d’or de Joachim va souvent inspirer de grosses ficelles en vérité assez peu inspirées par Dieu. Henri de Lubac distingue pourtant une influence joachimite, au tournant du dix-septième et du dix-huitième, chez deux mystiques authentiques : Madame de Guyon et Grignion de Montfort.

Pour elle, écrit Lubac, « le rôle du Saint-Esprit n’est pas… de découvrir à l’homme la pleine intelligence des mystères, mais de le faire adhérer pleinement au vouloir divin, selon la doctrine du « pur amour » (…) La croissance de l’âme dans le pur amour est le prototype d’un progrès et d’un accomplissement universels. » (p.225)

Quant à Grignion de Montfort, selon Lubac « le seul passage de l’oeuvre imprimée qui nous paraisse rendre un son assez lointainement analogue aux attentes d’un troisième âge se lit dans le célèbre Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge :

Ah ! quand viendra cet heureux temps, dit un saint homme de nos jours, qui était tout perdu en Marie, ah ! quand viendra cet heureux temps où la divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les coeurs, pour les soumettre pleinement à l’emprise de son grand et unique Jésus ? Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l’air ? Pour lors, des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux, où le Saint-Esprit, trouvant sa chère Épouse comme reproduite dans les âmes, y surviendra abondamment, et les remplira de ses dons, et particulièrement du don de sa sagesse, pour opérer des merveilles de grâce. (p.232)

Peut-être [poursuit Lubac] les tendances joachimistes de Grignion de Montfort se réduisent-elles à ce que l’un de ses biographes appelle son « rêve contestataire », à un regard porté « vers un avenir idéalisé », où les « apôtres véritables des derniers temps » seront doués de toutes les vertus qu’ils n’ont guère en ces temps misérables et qui leur feront « opérer des merveilles ». Il s’écrie dans sa prière : « N’avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église ? … Quand sera que viendra ce déluge de feu du pur amour que vous devez allumer sur toute la terre, d’une manière si douce et si véhémente, que toutes les nations, les Turcs, les idolâtres et les Juifs même en brûleront et se convertiront ? ». »(p.233)

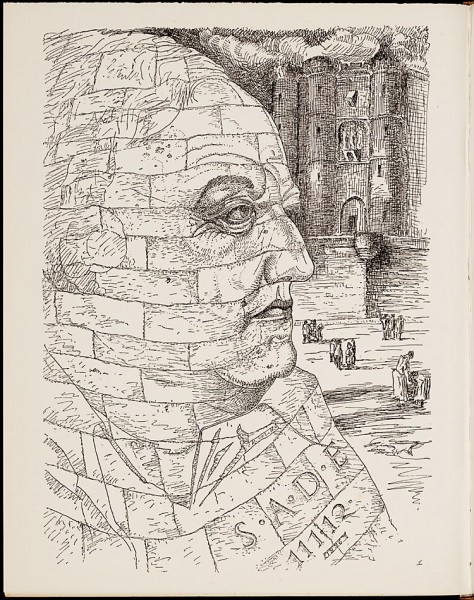

Henri de Lubac évoque ensuite l’histoire faussaire des Rose-Croix, et encore diverses sectes, franc-maçonnerie, gnosticisme… ou des théologies piétistes, ou encore des systèmes où s’associent rationalisme et mysticisme. Le plus illustre des visionnaires de ce temps est Swedenborg, au sujet duquel je retiendrai seulement ici ces remarques de Lubac :

« Cette « raison », – prêchée par le prophète d’une « révélation » ultime, – se veut raison scientifique, et la science qu’elle vise est une science pratique, utile aux hommes. En même temps qu’on observe leur « caractère fantastique, irréel et éthéré », demande justement Martin Lamm, « ne retrouve-t-on pas dans ces rêves de la béatitude des « utilités » le véritable fils de ce siècle des métiers à tisser et de l’économie rurale, épris d’activité utile ? ». Plus que tout autre, ce visionnaire fait mentir le jugement selon lequel tout « mysticisme » serait orienté au rebours de tout progressisme. Ce qui peut paraître étonnant, c’est l’audience qu’il obtint auprès de ses contemporains, dont certains faisaient partie de l’élite intellectuelle. » (p.262)

Autre figure capitale de la lignée plus ou moins joachimite de ce temps, Lessing, dont Lubac commente ainsi la pensée : « Cet Esprit détaché du Christ, révélateur de secrets plus profonds, que pouvait-il en fin de compte apporter à ces hommes qui, la jugeant périmée, ne voulaient plus de la religion du Christ, sinon une religion de l’esprit de l’homme, une religion de sa raison, nimbée d’un halo mystique ? Tel fut l’idéal courant d’une part au moins de la maçonnerie, qui se répandit au dix-huitième siècle ; telle fut cette religion des « Lumières ». Lessing en a capté les rayons. Tout en la poussant pour lui-même à son terme, il lui a conféré un attrait nouveau en la présentant comme le but, atteint déjà par une élite, d’un processus analogue à celui qui, depuis près de six siècles, avait fasciné tant de prophètes et de fils de prophètes : ce règne de l’Esprit, cet âge de l’Intelligence, cet état dernier toujours doté du nom prestigieux d’Évangile éternel. » (p.275)

Lubac cite Ernst Bloch disant de Lessing qu’il « introduit la théorie joachimite des degrés dans la pensée rationaliste et tolérante du dix-huitième siècle. Le « livre élémentaire » du christianisme commence à être étudié, on voit naître une espèce de métareligion fondée sur la raison… L’époque patriarcale était la chenille, l’époque de l’Église le cocon de la raison, maintenant la Révolution bourgeoise se salue comme papillon ». (p.277)

Et Lubac enchaîne : « Malgré une dangereuse altération de l’expérience chrétienne, l’attente d’un règne de l’Esprit constituait encore une histoire du salut. Elle le demeurait, même si elle tendait, en changeant la signification du mot « salut », à se confondre avec le simple espoir de la culture humaine. »

Enfin voici Herder, qui par la croyance en la métempsycose, s’efforce « de remédier à ce qu’a d’implacable, sous les dehors d’un style optimiste et fleuri, sa conception d’un progrès qui ne s’opère qu’à coups de destructions sauvages. Il témoigne d’un louable souci de la destinée de chaque être humain, souci qui tranche, comme celui de Lessing, avec l’indifférence glaciale qui se répandait de plus en plus à mesure que se répandaient les idéologies du progrès collectif. L’article Cervantès de l’Encyclopédie nouvelle publiée au dix-neuvième siècle par Pierre Leroux, secouera durement « les fanatiques du progrès prêts à immoler tous les hommes vivants jusqu’au dernier sur l’autel de ce qu’ils continueraient, encore après, d’appeler très sérieusement l’Humanité progressive ». Pas plus cependant que les démentis sanglants donnés en notre siècle à de telles idéologies, de tels reproches, cent fois renouvelés, n’ont réussi, en notre siècle, à nous en guérir. Mais le recours in extremis tenté par Herder au remède de la métempsycose ne portait-il pas déjà par lui-même l’aveu que le « dépassement » si fièrement revendiqué n’était peut-être pas un progrès réel ? Ni Joachim de Flore évidemment ni ceux qui, tournant après lui leurs espoirs vers un règne encore terrestre de l’Esprit, quelles que fussent leurs illusions, n’en croyaient pas moins avec toute l’Église au passage du temps à l’éternité, n’eurent besoin d’un pareil expédient. » (p.287)

*

Oui, que manque-t-il à tous ces gens ? L’amour. C’est-à-dire tout.

Se consacrer à Dieu n’est pas se consacrer à Dieu s’il y manque l’amour.

Quelqu’un qui aime est consacré à Dieu même s’il n’est pas consacré.

Lequel de ces prophètes ou sortes de prophètes eut une vie nourrissante, apte à nourrir les hommes ? Le Christ ne tient pas que par sa parole, il tient par toute sa vie. Pas seulement parce qu’il est allé jusqu’à la croix, la mort et à la résurrection, mais par tout ce que fut sa vie. Une vie très simple, sans grands voyages, sans grandes relations, sans grandes entreprises. Une vie tout entière dans la Vérité, au plus proche d’elle. L’amour dans la vérité jusqu’au don de soi total, comme Marie se donna toute à son enfant, voilà une vie qui nourrit l’homme, avec le vin de sa parole.

Mia Mäkilä,

Mia Mäkilä,