image trouvée ici

*

Mon père m’a envoyé une deuxième carte postale de Prague. Des vues de « notre petite mère » peintes dans un style romantique. J’en ai pleuré, c’est idiot. Car maintenant j’en ris : je sais que c’est un signe. Prague vient à moi parce qu’elle veut que je revienne à elle.

Je regarde ces images, rien n’est plus merveilleux : je pénètre à l’intérieur, je connais chaque rue, chaque ruelle, chaque façade, chaque pont, je me promène dans ma ville. Un jour je serai de retour.

La mort provoque des mirages, comme la soif. J’en ai vu beaucoup ici, tomber en extase à l’heure de mourir, et prononcer des paroles fantasques, les yeux rivés sur leur vision. Mais je ne délire pas. Ce qu’il faut, pour ne pas mourir, c’est conserver la mémoire, la lucidité. Et aussi de la joie, même si cela semble impossible.

*

Quand j’étais au lycée Minerva, avec Stasa et Jarmila, l’un de nos sujets de conversation favoris était bien sûr l’amour, et spécialement l’amour charnel. Quand allions-nous le rencontrer ? Comment cela se passerait-il ? Nous étions toutes les trois hostiles au principe, transmis par nos mères, du devoir de nous garder « pures » jusqu’à notre nuit de noces. Nous étions, comme on l’est à cet âge, toutes vibrantes d’un désir d’absolu et de pureté – mais d’une autre sorte de pureté, celle de nos sentiments, de notre vérité propre, et de notre aspiration à la liberté et à la transcendance.

Les événements de notre vie se déroulent rarement comme on les avait imaginés. Mais l’espoir qu’on avait mis en eux, même s’il se trouve déçu, peut aider, à condition d’être suffisamment positif, à en apprécier l’inattendu, et à y reconnaître une autre saveur, un autre intérêt.

Ainsi en est-il de la première fois où nous nous livrons à l’acte de chair. Pendant des années, nous l’avons volontiers rêvée merveilleuse ou terrifiante. Et puis cette première fois arrive, souvent à un moment où on ne l’attendait pas, et elle n’est ni merveilleuse ni terrifiante, elle est comme la vie, à la fois ordinaire et unique, imparfaite et inaccomplie. Un tempérament enthousiaste y voit de la beauté, alors qu’une personnalité moins indulgente avec son corps et celui d’autrui n’y trouve que confusion, et même honte.

Ainsi en fut-il de ma « première fois ». Elle ne ressemblait pas vraiment à ce que j’avais imaginé – je te raconterai cela -, et sur le moment je n’en fus pas fière ; mais ensuite j’appris à considérer les choses différemment.

C’est ce que j’ai voulu dire l’autre jour en répondant assez rudement à une bourgeoise tchèque qui venait me fatiguer avec un tas de niaiseries à propos du mariage annoncé de sa fille. J’étais malade, étendue épuisée sur ma paillasse, et dans sa rêverie imbécile elle me débitait toutes ces âneries pitoyables sur la virginité de sa fille, le mariage, la fidélité, que sais-je encore – le fatras dont on farcit la tête des filles, comme si on voulait que leur désillusion soit encore plus cruelle, et leur vie amoureuse encore plus malheureuse.

Je manque sans doute de patience ou de diplomatie, mais j’avoue qu’il y a certaines choses, qu’elles tiennent du domaine privé ou de la question politique, que je ne supporte pas d’entendre. L’auto-aveuglement satisfait me fait bouillir. Que faut-il donc faire pour que certaines personnes acceptent d’ouvrir les yeux sur leur propre vie comme sur le monde qui les entoure ? Au bout d’un moment, je lui ai dit franchement ce qu’à son âge elle aurait dû savoir, si elle avait été honnête :

Quand votre filles aura eu une dizaine de bonshommes, elle aura peut-être un peu appris de son expérience avec la gent masculine, et pourra vivre à peu près heureuse avec le onzième…

Cela a beaucoup amusé Grete, qui assistait à la scène.

Sais-tu dans quelles circonstances j’ai donné mon premier baiser ? C’était tout à fait inattendu, aussi bien pour celui qui le reçut que pour moi-même. J’avais quatorze ans. Mon père avait un ami, le conseiller Maltus, un célibataire élégant, sportif, excellent valseur, très séduisant, et avec cela ou malgré cela, honnête et courageux. Un jour qu’il était hospitalisé pour une cataracte, j’achetai un petit bouquet de violettes et lui rendis visite.

Je le trouvai sur son lit d’hôpital, les yeux bandés. Il risquait de devenir aveugle, et ne pouvait pas voir le bouquet que je lui avais apporté. Mue par une inspiration subite je me dirigeai vers son visage, les fleurs à la main, et l’embrassai sur la bouche, avant de me retirer vivement.

J’étais si confuse que je l’avais d’abord embrassé sur le nez, puis sur le menton, avant de lui donner un vrai baiser. Une petite scène aux détails dignes de tes récits, Franz, qui sont toujours illustrés de ces gestes étranges, précis et signifiants que l’on fait bien souvent malgré soi…

Il n’était pas rasé, sa peau piquait. Cela avait été très troublant, mais pas très agréable. J’essayai piteusement de trouver quelques mots pour lui faire comprendre qu’il ne fallait rien voir là de sérieux ni de compromettant, je me sentais si mal que les larmes commençaient à couler sur mes joues, mais il me mit tout de suite à l’aise, avec une délicatesse parfaite.

Quelques heures plus tard, je reçus à la maison un superbe bouquet de lilas – comme il sentait bon ! Avec une carte où était écrit « Mademoiselle » (Mademoiselle, tu te rends compte?), et un mot pour me remercier du « plus beau cadeau que puisse recevoir un malade » ! J’étais fière et folle de plaisir.

Ça, c’est un vrai gentleman, m’avait dit mon père. Exactement ce qu’il aurait aimé être, lui. Mais je crois bien qu’il n’en était pas capable. Jan Jesensky était un homme brillant, doté de prestance et d’un grand pouvoir de séduction, et cependant il lui manquait une certaine sérénité pour être un gentleman.

Depuis toujours mon père courait après le temps, courait si vite qu’il le laissait derrière lui et ne le voyait plus passer. Il se préoccupait tant de son apparence qu’il arrivait à paraître plus jeune que son âge, s’entretenant avec des méthodes spartiates : lever aux aurores, suivi d’un bain froid et d’une promenade de santé avec nos deux grands chiens au jardin Kinsky – où il était bon de se montrer, même s’il y passait peu de monde à cette heure -, vêtu d’une tunique impériale, avec son chapeau claque et le monocle vissé sur l’œil.

Toute sa vie était basée sur l’apparat : nul ne devait ignorer que le Pr Jesensky avait un poste à l’université Charles, et qu’il était un grand spécialiste de la chirurgie maxillaire. Il avait un cabinet luxueux dans la Ferdinandgasse, et il y faisait chaque jour son entrée comme un acteur interprétant un rôle.

Pourquoi tant de vanité ? Peut-être parce qu’il avait dû, comme ton père, travailler dur pour conquérir sa place dans la société. Mais dans le cas de Jan, il s’agissait plutôt d’effectuer une reconquête, puisqu’il venait d’une vieille famille bourgeoise que des revers de fortune avaient ramenée à la pauvreté.

Il y avait donc un désir de revanche dans son attitude, le sentiment obscur d’avoir été spolié et de devoir récupérer son dû, en imposant à la société sa véritable valeur. Là où ton père se gargarisait de son mérite tout en affichant son mépris d’autrui, le mien faisait le paon, jouait le gentleman-né, tout en se parant de vertus aussi rigides qu’improbables. Or, comme bien des goujats de son espèce, il était charmant en société et odieux en privé.

Peut-être y avait-il trop d’amour entre mon père et moi. Trop d’amour entre un père et une fille n’est pas une bonne chose. Mais non, ce n’était pas de l’amour, c’était de la passion. J’ai appris, plus tard, à reconnaître et aimer l’amour, qui est le sel et le sucre de la vie, et à détester la passion, qui est un poison. Jeune ou immature, on exalte volontiers la passion. Mais elle n’est qu’aveuglement, destruction ou autodestruction, vertige facile et dangereux. Et il n’y entre pas forcément de l’amour.

Je l’adorais, autant que je le détestais. Comment un enfant n’aimerait-il pas son père et sa mère, même s’ils lui font du mal ? Les enfants ont besoin d’amour, et s’ils n’en reçoivent pas assez, ils en produisent davantage encore ; leur petit être fabrique comme une sorte de cancer, une prolifération de cellules malignes, l’amour justement dont ils manquent et dont personne ne veut, un amour destructeur, monstrueux, démesuré, chargé de haine de soi et de l’autre. Les parents savent cela, et en jouent. Je comprends ta position, Franz, quand tu estimais que les enfants ne devraient pas être éduqués au sein de leur famille !

Que de douleur. D’affrontements. De colères. De violence. J’étais insolente, indisciplinée ; mon père entrait dans des rages folles ; me frappait.

Un jour, je devais avoir quatre ans à peine, il m’enferma dans le coffre à linge sale. Je crus y mourir. Comme toi lorsqu’au même âge, pour te punir, ton père te boucla dehors sur le balcon, dans le froid, en pleine nuit. Bien sûr nous étions des enfants, et nous avions donné une dimension terrible à des châtiments qui ne durèrent que quelques minutes et qui, du point de vue des adultes, semblaient anodins. Mais il n’est pas d’objectivité dans l’angoisse, et il est des blessures qu’aucun raisonnement ne saurait guérir.

Je pense à mon petit frère, mort en bas âge alors que j’avais trois ans. Je pense à tes deux petits frères, le premier mort avant ses deux ans, l’autre à six mois, alors que tu avais à peine cinq ans. Nos seuls frères, à l’un comme à l’autre. Et le poids du chagrin et de la culpabilité que nous avons dû porter, après leur décès.

D’abord ils avaient détourné l’affection de nos parents, et puis provoqué la douleur générale. Nous laissant seuls alors que nous avions commencé à chérir ces petits êtres dans lesquels nous avions reconnu des rivaux, mais qui s’annonçaient aussi comme de futurs alliés : une échappatoire affectueuse au triangle mortel parents-enfant. Nous laissant seuls avec la honte de n’être pas morts à leur place, et le sentiment exacerbé d’être de trop.

Oui, je pense à nos petits frères. Nous sommes tous comme eux, aujourd’hui. Toi emporté par la tuberculose, tes sœurs Elli et Valli déportées avec leurs maris respectifs au ghetto de Lodz, moi à Ravensbrück, et Ottla… Quand les Allemands ont déporté les juifs de Tchécoslovaquie, Ottla s’est trouvée protégée par son statut d’épouse d’un aryen. Tu connais ta petite sœur : entière, droite, courageuse, déterminée. Elle a refusé de se servir de son mariage comme d’un privilège. Par honnêteté morale, elle a divorcé : elle se mettait ainsi à la merci des autorités. Elle a été enlevée à son mari et à ses deux enfants, déportée à Terezin. De là, elle s’est portée volontaire pour accompagner un convoi d’enfants à Auschwitz. Leur apporter son réconfort, jusqu’au bout. Ils sont entrés ensemble dans la chambre à gaz.

Comment ne pas se laisser broyer par l’horreur du camp ? Ce ne sont ni les privations ni la maladie qui tuent le plus vite, ici. C’est l’abandon de soi. Certaines détenues déclinent si vite qu’elles ne ressemblent à plus rien d’humain, ni physiquement, ni moralement. Ne trouvant rien ni personne à qui se raccrocher, elles se transforment en squelettes ambulants et se laissent mourir de solitude. On les appelle, par antiphrase, Schmuckstük, les « objets précieux »…

Pendant longtemps, Grete et moi avons employé le temps que nous pouvions passer ensemble à nous raconter notre vie, échanger nos souvenirs. Je me rappelle lui avoir demandé : Est-ce que, quand tu étais enfant, les billes de pierre, avec leurs veines de toutes les couleurs, t’ont fascinée autant que moi ? Est-ce qu’elles ne t’apparaissaient pas comme quelque chose de totalement surnaturel ?

J’étais âgée de trois ans, je n’avais rien à faire, on ne m’emmenait pas souvent en promenade, et les journées s’écoulaient, interminables, dans le grand appartement aux meubles sombres.

La vie avait une espèce de saveur mélancolique, qui parfois se transcendait en une vision lumineuse, surréaliste, de mon petit univers. Mon père était un homme absent, qui ne rentrait le soir à la maison qu’après avoir perdu son argent aux cartes. Ma mère était fragile, continuellement malade, et jusqu’à sa mort, qui survint alors que j’avais treize ans, mon père estima qu’il était de mon devoir de lui servir de garde-malade, tandis que lui se distrayait en ville en joyeuse compagnie.

J’aimais tendrement ma mère, qui me le rendait bien. C’était une artiste, quand elle en avait la force elle travaillait de ses mains, inventait et fabriquait des meubles et des objets de décoration, faisait de la gravure sur bois. Mais son anémie ne fit qu’empirer au cours des années, et sa mort, malgré le profond chagrin que j’en éprouvai, me libéra de cette maison où je me sentais depuis trop longtemps prisonnière.

*

à suivre (le principe est exposé en première note de cette catégorie)

cet après-midi à la roseraie du Jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes

*

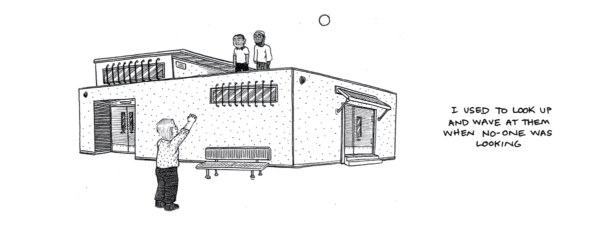

Sam Wallman, magnifique reportage en dessin dans un centre de détention pour réfugiés, à voir ici.

*

Pas de rêves.

En me réveillant je me suis assise sur ma couchette, et j’ai mangé mon pain. Tu me donnes des forces. À nouveau, je suis étendue sur le dos, bien droite, les yeux rivés sur le morceau de ciel : je suis à toi.

Attends, attends, je vais te raconter…

Un jour, Max m’a parlé de toutes ces soirées que vous passiez ensemble dans les théâtres, les cafés-concerts, ou bien dans les tavernes avec de jolies filles… Il disait que tu savais t’amuser, comme tous tes amis. Mais contrairement à eux, qui consommaient putains et filles du peuple en toute bonne conscience, sûrs de leurs droits d’hommes dans une société où les femmes ne pouvaient être qu’à acheter ou à épouser, tu ressentais douloureusement la bassesse de ces relations strictement organisées par des lois tacites qui vous exemptaient de toute dignité.

C’est pourquoi tu finis par abandonner les bordels, le sexe réglementé et même le sexe en général. Car il n’y avait finalement de sexualité que le sexe organisé. Le mariage n’était-il pas un autre marché des corps, un contrat par bien des aspects plus dégradant encore que le commerce moins hypocrite pratiqué dans les maisons spécialisées ? Dans un monde où les femmes, piégées par les hommes, ne pouvaient être qu’un piège pour les hommes, tu t’es désespérément battu pour rester libre.

Au début, tu es entré dans le jeu. Tu étais jeune, et le corps a des exigences… Tout ça paraissait tellement normal à tout le monde… À seize ans, tu voulus montrer à tes parents que tu étais devenu un homme. Un soir où tu te promenais avec eux sur la Josefsplatz, tu te mis, par provocation, à fanfaronner sur ta prétendue connaissance des choses intéressantes, et à leur reprocher de ne t’avoir pas instruit en la matière. Tu bégayais, comme toujours ou presque quand tu t’adressais à ton père. Tu prétendis avoir côtoyé de grands dangers, et ne les avoir évités que parce que des camarades de classe s’étaient chargés de te mettre en garde.

Sans doute ta pauvre mère se trouva-t-elle bien embarrassée par un tel discours, mais ton père, avec son solide sens pratique, et ce que tu considérais comme sa grossièreté habituelle, te répondit simplement qu’il était prêt à t’informer sur les moyens de pratiquer ces choses sans danger.

Dans La Lettre que tu lui écrivis bien des années après – que tu ne lui adressas jamais, mais que tu me donnas à lire – tu dis avoir été profondément choqué par sa réaction.

Je ne pouvais concevoir, lui disais-tu, qu’avant de te marier, par exemple, tu eusses pu te donner à toi-même semblable conseil. (…) Et c’était justement toi qui, par quelques mots proférés franchement, me poussais à descendre dans la boue comme si je lui étais destiné. (…) Cette condamnation était en soi vraiment incompréhensible, je ne pouvais me l’expliquer que par une faute ancienne et par le plus profond mépris de ta part.

Tu sais, j’ai pensé à la nature de tes rapports avec ton père – lesquels par bien des côtés ressemblaient à ceux que j’entretenais avec le mien. Pourquoi être resté en colère contre lui toute ta vie ? Évidemment c’était un homme si différent de toi, un homme qui dès l’enfance avait dû se battre pour sortir de la misère et qui, en raison de cela, se croyait autorisé à exprimer sans la moindre gêne son mépris des autres… Il fustigeait avec grossièreté ses employés, et critiquait tout autant les Allemands que les Tchèques et les juifs… et les amis de ses enfants, et son fils, et les fiancées de son fils (sauf Felice, mais justement, tu finis par refuser de l’épouser)… Personne, sinon lui-même, ne trouvait grâce à ses yeux.

C’était un tyran domestique ordinaire. Ta mère, qu’il avait épousée alors que ses parents commençaient à abandonner tout espoir de lui trouver un mari, le soutenait aveuglément. Elle passait toutes ses journées avec lui au magasin, loin de ses enfants que gardaient des cuisinières et des servantes aigries, et le soir devait encore partager ses rituelles parties de cartes. Pendant toute ton enfance, tu désespéras de retenir l’attention d’un tel homme, définitivement marqué par son travail opiniâtre à survivre, puis à se faire une place honorable dans un environnement hostile.

Le fait qu’il ait eu dès son plus jeune âge, comme il s’acharnait à vous le répéter, à connaître la faim, le froid, et à trimer dur pour s’en sortir, suffisait-il à excuser son ordinaire brutalité langagière – notamment contre ses employés -, et le peu de cas qu’il faisait des autres en général, et de ses enfants en particulier ? Cet homme au physique robuste et à l’assurance bornée se dressait devant l’enfant sensible que tu étais comme un bloc, un mur sans fenêtre. D’une certaine façon, il était enfermé dans sa solitude comme toi dans la tienne (toi aussi, tu me parus impénétrable, n’est-ce pas?)

Je sais que tu as toujours considéré n’avoir hérité en rien de ton ascendance paternelle, de cette famille de rustres dans laquelle Hermann, ton père, avait grandi et dont tu te sentais éloigné. Alors que du côté de ta mère, Julie Löwy, plusieurs personnalités sensibles et originales semblaient t’avoir tendu la main par-delà les générations.

Je m’appelle Amschel en hébreu, comme le grand-père de ma mère du côté maternel ; il est resté dans le souvenir de ma mère, qui avait six ans quand il est mort, comme un homme très pieux et très savant portant une longue barbe blanche (…) Il se baignait tous les jours, même en hiver, et faisait alors un trou dans la glace pour prendre son bain (…) L’arrière-grand-père était un homme encore plus savant que le grand-père, il jouissait d’une considération égale chez les chrétiens et les juifs ; lors d’un incendie, sa piété provoqua un miracle, le feu passa par-dessus sa maison et l’épargna…

L’histoire de cette famille était à la fois empreinte de merveilleux et de tragique. Amschel et Sarah eurent deux enfants : Nathan était fou ; et Esther, la mère de ta mère, mourut de la typhoïde à l’âge de vingt-neuf ans, laissant quatre enfants en bas âge. Un an après, Sarah se suicidait.

Aînée de la famille, Julie n’eut alors plus qu’à se mettre au service de la nouvelle femme de son père, aussitôt remarié, pour entretenir la maison et élever ses trois frères et, bientôt, ses deux demi-frères. Presque tous eurent des destins singuliers. L’un, que tu considérais comme étrange et renfermé, se convertit au catholicisme ; l’aîné, Alfred, partit à Madrid, où il devint directeur général des Chemins de fer espagnols ; Joseph alla jusqu’au Congo, où il fonda une compagnie coloniale, avant de s’installer à Paris et de s’y marier avec une Française. Des cinq frères, trois restèrent célibataires.

Ton préféré était ton oncle Siegfried, le médecin de campagne installé en Moravie, où tu te rendais pour le voir. Lui aussi par certains côtés – son goût des livres et son intérêt pour le naturisme, par exemple – te semblait de la même « famille » que toi.

Tous étaient des gens souvent fragiles, portés par leurs rêves, excentriques, voire misanthropes, marqués selon toi par ces traits dont tu avais également hérité : sensibilité, sentiment de l’injustice, inquiétude.

Alors que du côté de ton père, tu voyais essentiellement cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, caractère auquel tu ajoutais, concernant tes oncles paternels, la joie et la sociabilité. Toutes qualités dont tu te sentais dépourvu – à plus ou moins juste titre, car tu pouvais être joyeux et sociable.

Les Kafka étaient originaires de Wossek, en Bohême du Sud. Ton grand-père Jakob, le boucher, est resté dans la mémoire familiale comme une espèce de géant, une force de la nature, capable, disait-on, de soulever entre ses dents des sacs de farine ou de pommes de terre.

Dès qu’il eut le droit de se marier (après la révocation, en 1848, d’un décret qui n’accordait cette licence qu’aux aînés des familles juives, en vue de limiter leur croissance démographique), il épousa sa voisine, une femme généreuse et pleine de vitalité, réputée au village pour ses connaissances médicales. Les dix années qui suivirent, elle lui donna six enfants, élevés dans l’unique pièce de leur cabane et nourris presque exclusivement de ces pommes de terre dont le père rapportait, à la force de ses mâchoires, de pleins sacs à la maison.

Quant aux gosses, dès qu’ils étaient sortis des jupes de leur mère, tous grands et costauds comme Jakob, on les envoyait parcourir le pays, leurs petites jambes nues dans le froid glacial, attelés à des carrioles pleines de viande qu’ils étaient chargés de livrer dans les villages avoisinants.

À quatorze ans, ton père dut quitter sa famille pour tenter sa chance sur les routes et gagner sa vie comme colporteur : la Bohême commençait à s’industrialiser, à fabriquer de plus en plus de produits manufacturés qu’il fallait distribuer au détail à travers les campagnes. Malgré son enfance misérable, Hermann avait eu le temps d’aller à l’école, et d’y apprendre à lire et à écrire l’allemand – mais il maîtrisa toujours mieux le tchèque, qu’on parlait à la maison. Appelé à vingt ans pour accomplir son service militaire au sein de l’armée autrichienne, il en sortit deux ans plus tard avec le grade de sergent. Après quoi il partit à Prague, y épousa Julie qui avait fini d’élever ses frères, et qui était plus fortunée que lui. Ils ouvrirent le magasin d’articles de mode auquel ils allaient consacrer leur vie, le faisant fructifier et se soutenant l’un l’autre, eux qui si longtemps, chacun de son côté, avaient manqué de soutien.

Tu naquis un an après leur mariage, dans la maison Zum Turm, au cœur de la vieille ville de Prague, où tu allais passer à peu près toute ta vie. Zum Turm était une espèce de tour sinistre et délabrée, morcelée en une multitude de petits appartements et située à la frontière entre les taudis de l’ancien ghetto juif d’où venait Hermann et le quartier bourgeois où se trouvait la maison des parents de Julie.

Les recoins obscurs, les passages secrets, les fenêtres aveugles, les cours malpropres, les brasseries bruyantes, les auberges sinistres continuent de vivre en nous, disais-tu. La tour où tu vécus les deux premières années de ta vie avait été détruite au début du siècle, ainsi qu’une grande partie du ghetto, dans un but d’assainissement – comme toujours, autant policier que sanitaire – de la ville.

Ensuite vous alliez souvent déménager. D’abord sur la place Wenceslas, puis toujours à l’intérieur de la vieille ville. Ton père, secondé par ta mère, n’avait qu’un but : réussir, se faire une place dans la société. Il y parvint, et c’est pourquoi tu l’admirais en secret, malgré ta rage insurmontable de n’avoir pas été assez aimé, victime de l’égocentrisme forcené de ce père qui s’imposait à tous comme le roi de la maison, et refusait à quiconque, autre que lui, le droit à la reconnaissance et au respect.

Et plus il te négligeais, plus cruellement tu l’aimais et le détestais. Peut-être n’était-ce pas simple négligence de sa part, mais aussi un jeu sadique, quoique inconscient, comparable à celui que mon père joua avec ma mère, puis avec moi : le genre de jeu qui a pour but de s’attacher l’autre irrémédiablement en le détruisant à petit feu. En lui interdisant de vivre.

Si tes sœurs parurent souffrir moins que toi de la tyrannie de votre père (encore qu’Ottla resta en révolte constante contre lui), c’est sans doute parce qu’elles étaient des filles. Les filles ne représentent pas la même menace pour un père qu’un fils. Une fille a peu de chances de détrôner un homme, alors qu’un fils peut être malgré lui un insupportable rival en puissance.

Tu étais l’aîné et le seul garçon de la famille, il fallait absolument t’empêcher d’empiéter un jour sur la gloire du père. Tacitement, il interdit que tu pusses jamais te sentir un seul instant un enfant-roi, même dans les yeux de ta mère. Tu fus réduit au rôle d’étranger au sein de ta propre famille, à la merci de son autorité. Toléré mais non désiré, définitivement non conforme.

Ensuite, il te fallut lutter toute ta vie contre l’horreur absolue, celle que tu décrivis dans La Colonie pénitentiaire : Le condamné avait d’ailleurs l’air si caninement résigné qu’il semblait qu’on eût pu le laisser courir en liberté sur les pentes et qu’il aurait suffi de siffler pour le faire venir à l’heure de l’exécution. C’était comme si le monde autour de toi était cette colonie, et toi le condamné en lutte perpétuelle pour ne pas sombrer dans la résignation.

Franz, l’univers dans lequel je vis aujourd’hui est bel et bien une colonie pénitentiaire, remplie de milliers de condamnées. Et il est difficile de ne pas se résoudre caninement à l’exécution.

T’écrire me permet d’oublier un peu les douleurs, le froid, la faim. Pour les oublier un peu plus longtemps encore, il faut écrire jusqu’à épuisement, jusqu’à ce que les mots virevoltent comme des anges autour de vous et vous emportent dans le sommeil.

*

à suivre (voir le principe de cette série en première note de sa catégorie)

cet après-midi à la Schola Cantorum, photos Alina Reyes

une aube dans ma montagne

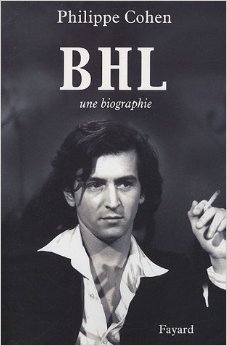

« En fait, tout le paradoxe de L’Idéologie française est là : si BHL a incontestablement perdu la bataille intellectuelle, s’il en ressort laminé sur le front de la pensée (…), il a non moins indubitablement gagné sur le front médiatique », écrit Cohen. Toute sa stratégie est là, et lors de l’une de ses intrusions où il n’est pas invité (évoquées dans la première partie de cet article), cette fois en 1979 lors des États généraux de la philosophie, accompagné d’une « claque » il s’empare de la tribune pour prendre la défense des médias. « Le lendemain, aucun quotidien ne fait référence à l’esclandre ni à ce qui sous-tend la polémique, comme si les hommes et les femmes de médias avaient voulu récompenser par leur silence un allié si enflammé et empressé à les défendre. »

« En fait, tout le paradoxe de L’Idéologie française est là : si BHL a incontestablement perdu la bataille intellectuelle, s’il en ressort laminé sur le front de la pensée (…), il a non moins indubitablement gagné sur le front médiatique », écrit Cohen. Toute sa stratégie est là, et lors de l’une de ses intrusions où il n’est pas invité (évoquées dans la première partie de cet article), cette fois en 1979 lors des États généraux de la philosophie, accompagné d’une « claque » il s’empare de la tribune pour prendre la défense des médias. « Le lendemain, aucun quotidien ne fait référence à l’esclandre ni à ce qui sous-tend la polémique, comme si les hommes et les femmes de médias avaient voulu récompenser par leur silence un allié si enflammé et empressé à les défendre. »

Après ses deux premiers essais très médiatisés mais dénoncés par historiens et philosophes comme remplis d’erreurs, et contenant même au moins un plagiat pour Le Testament de Dieu, BHL s’essaie au roman. Bien-nommé Le diable en tête, ce roman sera accusé de contrefaçon par une professeure d’histoire qui avait envoyé son manuscrit à BHL. Finalement c’est la professeure qui est condamnée – et je sais, comme d’autres l’ont expérimenté aussi, comment les mensonges des puissants, voire peut-être d’autres interventions cachées de leur part, peuvent influencer le verdict de la « justice » dans ce genre d’histoires. Une affaire chassant l’autre, il publie ensuite un essai dont le thème et les idées sortent visiblement de celui que Finkielkraut lui avait expliqué être en train d’écrire. Les deux livres, l’un décalqué sur l’autre, sortent en même temps. Puis BHL publie encore un essai, cette fois décalqué du jeune Nicolas Revel et ses « Aristocrates libertaires ». Cela finit tout de même par faire enfler la rumeur : BHL plagiaire ? BHL s’en va dans l’un de ses paradis de riche et écrit son livre sur Baudelaire, histoire de faire penser à autre chose. Je l’ai lu, c’est plat, c’est indigent, il n’en reste absolument rien. Puis c’est sa pièce de théâtre, que j’ai vue aussi, invitée à l’époque par une amie journaliste. Une nullité. Puis le film, l’un des pires navets de l’histoire du cinéma d’après ceux qui l’ont vu. « BHL pédale dans le guacamole », écrit Libé, « son film est un suicide » lit-on dans les Inrocks, etc. Comme quoi il y a des limites même à ce qu’une presse complaisante peut supporter.

Il y a des limites aussi à ce que je peux supporter, et je ne peux lire toute la biographie de Cohen, quoiqu’elle soit très bien écrite, parce qu’elle décrit un milieu que j’ai toujours trouvé irrespirable, et que j’ai toujours fui. Nabe, rappelle Cohen, raconte dans son journal que Sollers lui a dit entretenir une bonne relation avec BHL par nécessité de s’accorder « 30 % de corruption ». Les 70 autres pour cent doivent se trouver dans ses autres relations, à moins qu’il ne les trouve en lui-même, comme tant d’autres dans cet antre mal famé qu’est Saint-Germain-des-Prés. Je saute donc quelques chapitres là-dessus, puis ça continue avec le récit des pressions sur les journaux dont des journalistes ont pris la liberté de dire ce qu’ils pensaient à propos de BHL ou de l’un de ses livres, comment il réussit à faire censurer certains articles ou virer des pigistes. Le livre se termine par un chapitre sur la fille de BHL, écrivaine bien sûr médiatisée aussi, notamment pour les affaires de sa vie privée très people très peu ragoûtantes, même si elle n’y est peut-être pour rien – puis par un chapitre sur « L’intellectuel mondialisé » qui se tourne vers les États-Unis. Comme nous le savons, depuis la parution de cette biographie, il y a dix ans, tous les travers et méfaits qui y sont examinés n’ont fait qu’empirer.

Beau et Toscer mènent leur enquête au moment où « après avoir éclipsé tous ses rivaux sur la scène médiatique en France, le philosophe cherche maintenant la consécration internationale afin de devenir, aux yeux d’une opinion française crédule, l’intellectuel français qui a réussi aux États-Unis. » Les deux auteurs veulent « démonter les mécanismes » de cette machine-industrie qu’est BHL, « mais surtout », disent -ils, « il est difficilement supportable pour les journalistes que nous sommes, de vivre sous sa férule », lui qui « est devenu l’arbitre des élégances de la presse et des médias en France, distribuant les bons points et écartant les mal-pensants. » « Avec « BHL », la marque la plus achevée du système médiatique français, nous voilà plongés au cœur du monde des réseaux qui gouvernent aujourd’hui la production de l’information, avec ses compromissions, ses arrangements et ses lâchetés. »

Beau et Toscer mènent leur enquête au moment où « après avoir éclipsé tous ses rivaux sur la scène médiatique en France, le philosophe cherche maintenant la consécration internationale afin de devenir, aux yeux d’une opinion française crédule, l’intellectuel français qui a réussi aux États-Unis. » Les deux auteurs veulent « démonter les mécanismes » de cette machine-industrie qu’est BHL, « mais surtout », disent -ils, « il est difficilement supportable pour les journalistes que nous sommes, de vivre sous sa férule », lui qui « est devenu l’arbitre des élégances de la presse et des médias en France, distribuant les bons points et écartant les mal-pensants. » « Avec « BHL », la marque la plus achevée du système médiatique français, nous voilà plongés au cœur du monde des réseaux qui gouvernent aujourd’hui la production de l’information, avec ses compromissions, ses arrangements et ses lâchetés. »

Suivent des récits de censure de journalistes. De vengeances dues à des rancunes tenaces – j’ai connu cela de la part de l’un de ses pareils, des rancunes pour des riens si tenaces au long des années, et des vengeances si basses et si calculées que l’on ne peut même pas imaginer que cela existe. Le récit de l’ « achat » de la complaisance d’un journal par une espèce de chantage – c’est là que les amis puissants servent le censeur. De l’achat d’un célèbre animateur de télévision. D’une tentative d’usurpation de la paternité d’un événement. De l’achat d’un cinéaste auteur d’un article dont on a d’abord obtenu la censure. D’interventions pour que ne soit pas divulguée la sombre histoire d’adultère survenue dans son palais de Marrakech, ou encore la date de naissance d’Arielle Dombasle…

D’où vient l’argent qui permet à BHL d’asseoir son influence ? On le sait, de la Becob, l’entreprise d’importation de bois de son père. Il s’en est toujours occupé avec lui : « Rien des secrets de l’achat et de la vente de bois n’échappe au philosophe, pas même les montages fiscaux via la Suisse, qui caractérisent l’entreprise à cette époque ». « Mais à la Becob, comme à Saint-Germain-des-Prés, Bernard-Henri Lévy excelle surtout dans l’art de l’influence. Lorsque l’entreprise familiale frôle le dépôt de bilan en 1985-1986, par exemple, ses relations auprès de Pierre Bérégovoy puis d’Édouard Balladur lui permettent d’obtenir de l’État un prêt public providentiel de plusieurs dizaines de millions de francs à un prix très avantageux. » À la mort de son père, en 1995, il prend les rênes de l’entreprise, avant de la revendre deux ans plus tard à Pinault (oui, le futur propriétaire du Point où BHL a sa chronique), dans des conditions d’ailleurs litigieuses. BHL est tout à fait au courant de ce qui se passe dans son commerce. Et ce qui s’y passe relève non seulement du pillage des forêts africaines, mais aussi d’un pillage réalisé dans des conditions de quasi-esclavage des employés. Une ONG spécialisée dans la lutte contre la déforestation a enquêté au Gabon, sur l’un des sites d’exploitation de la Becob. Son témoignage est accablant. Les ouvriers sont logés « dans des niches mal aérées », ils n’ont pas d’eau potable, ce qui cause des maladies et des morts. Le livre donne des passages de son rapport :

« Les travailleurs (…) se contentent des ruisseaux et rivières pour s’alimenter en eau (…) les cadres possèdent de l’eau potable par le biais d’un château d’eau aménagé pour la circonstance tandis que les travailleurs doivent parcourir plus d’un kilomètre pour s’alimenter dans une rivière. Ces travailleurs sont exposés aux maladies car cette eau est polluée par des poussières et d’autres substances ». Les dispensaires « sont dépourvus de médicaments et, pour certains, le personnel employé est incompétent ». Une épidémie d’Ébola se déclenche pendant les deux ans où BHL est le patron du groupe, faisant quatre morts. « Les travailleurs étant considérés comme des semi-esclaves, poursuit le rapport, rien n’a été organisé dans le sens de leur épanouissement (…) seuls les cadres ont la télévision alors que les travailleurs n’ont ni télé, ni radio ». Quant à l’éducation des enfants, « c’est la catastrophe ». « Les classes sont petites et le personnel incompétent. Pour l’année 1998-1999, le pourcentage de réussite n’a pas dépassé 10 %. Cette situation a conduit les travailleurs à envoyer leurs enfants à Ndjolé, qui est à 37 kilomètres. »

« Bref, concluent les auteurs d’Une imposture française, voilà un rapport sévère pour Bernard-Henri Lévy, champion des droits de l’homme (…) D’autant qu’il le dit lui-même, en Afrique « il existe des enjeux mégastratégiques ou plutôt métastratégiques [sic], en cela qu’ils engagent notre conception de l’homme et fixent l’idée que nous nous faisons de l’espèce humaine ». La conception que l’écrivain se fait de l’espèce humaine se trouve donc décrite de façon peu amène dans l’enquête de cette ONG. »

J’ajouterai : pourquoi parle-t-il d’ « espèce humaine » quand il s’agit d’Africains, et pas quand il s’agit de Germanopratins ? Ça pue un peu, non ?

En France, l’espèce humaine est mise à mal, elle aussi. Les auteurs racontent la bonne affaire du magazine Globe, dont je passe les détails pour donner le résumé final : « L’écrivain-philosophe, qui avait investi dans le journal 3800 francs en juillet 1985, voit, lui, estimée sa participation de 38 % dans une entreprise de presse en plein déclin, à 7,6 millions de francs ! Et tant pis pour les entreprises publiques. Elf-Aquitaine, le Crédit Lyonnais et le GAN vont perdre, avec la faillite du nouveau Globe un an et demi plus tard, 37,5 millions de francs ! L’État et les contribuables y ont donc été de leur poche. »

BHL passe beaucoup de temps à s’occuper d’argent, quoiqu’il en dise. Une mauvaise opération boursière le rend « fou furieux ». « Derrière sa façade d’intello, explique Parent, le patron d’Etna Finance, c’est un allumé de l’argent, totalement obsédé par cela. » L’argent perdu dans l’opération risquée, il se le fera rembourser… en usant de menaces. Non seulement il exige que lui soit remboursé l’argent perdu dans le krach, mais aussi « un surplus de 875 000 euros, soit le gain qu’il estimait qu’il aurait réalisé si le krach américain ne s’était pas produit. La Bourse sans le risque de perte : tous les financiers de la Terre en ont rêvé. Bernard-Henri Lévy, lui, l’a fait ! »

Il y a aussi les tristes affaires simplement humaines, comme celle de ce mur qu’il a fait élever devant l’une de ses propriétés, à Tanger, privant ainsi tout le voisinage du « sublime panorama ». Tant pis pour les pauvres, et les autres en général. Il y a aussi le scandale de sa nomination par Jack Lang à la Commission d’avance sur recettes du CNC, lui permettant de sponsoriser sa femme et ses amis. Puis à la présidence du conseil de surveillance d’Arte, par Alain Carignon via Balladur. Une fois là BHL met des amis dans la place, puis il n’a plus qu’à ramasser les aides pour son propre navet. Les auteurs citent une fiche des Renseignements généraux : « Le financement public dont a bénéficié BHL pour réaliser son premier film fait l’objet des jugements les plus sévères. Le budget, estimé à 53 millions de francs, a également associé, par le biais de coproductions, France Télévisions, M6 et Arte. Ainsi des producteurs s’étonnent des interventions de M. Philippe Douste-Blazy (alors ministre de la Culture, nda) en faveur de M. Lévy afin, par exemple, qu’il bénéficie de l’Avance sur recettes contre l’avis de la Commission, ou encore pour que son film figure au programme du dernier festival de Berlin où, rappellent-ils, les professionnels l’ont hué et des critiques [une centaine] ont quitté la salle. Au-delà de cette fronde, sont également évoqués les bénéfices indus que certaines personnalités auraient réalisés à partir d’un film financé, en grande partie, par des fonds publics, conduisant la rumeur à affirmer que « ce film n’a pas été un échec pour tout le monde ». C’est ainsi (…) que M. Daniel Toscan du Plantier, président d’Unifrance, aurait perçu la somme de 250 000 francs au titre de conseiller artistique… »

Le film fait un énorme bide. « Au final, il aura coûté 726 francs (110 euros) par spectateur ». Sur les 2,5 millions de francs qu’il a avancés, le CNC n’en récupérera que 42 000. Les aventures de Bernard dans le cinéma subventionné ne s’en poursuivent pas moins, comme producteur et promoteur d’Arielle. Les échecs se poursuivent aussi, mais les subventions continuent à tomber – les bonnes personnes pour cela sont à la bonne place. Utiliser l’argent public et le laisser se perdre chagrine moins BHL que voir son propre argent menacé, décidément.

Il y a aussi l’affaire de l’Internationale de la résistance, une organisation anticommuniste créée en 1983 où BHL retrouve Sollers et Gluksmann, et qui est en fait une officine liée aux services secrets américains – elle sera utilisée entre autres pour de sales besognes politiques en Amérique Latine.

Les auteurs rendent aussi visite à Pierre Vidal-Naquet – « helléniste de haute volée, combattant infatigable de toutes les luttes pour les droits de l’homme depuis cinquante ans, premier pourfendeur de la torture en Algérie » – qui conserve à l’École des hautes Études en Sciences sociales un dossier sur BHL, selon ses propres mots « une liste d’escroqueries intellectuelles ». Les auteurs en donnent un exemple. En 1981, avant la parution de son essai L’Idéologie française, BHL cherche à « s’assurer la protection de l’une des références en matière d’antisémitisme, le professeur Léon Poliakov. » « Le vieil érudit » lui « fait la leçon » : « Votre livre est historiquement faux, non seulement, rien que par son titre, il fait passer une partie pour le tout, mais aussi parce que l’on sait bien que l’église catholique était le foyer le plus puissant des campagnes antijuives. Or pour des raisons sans doute tactiques, vous ne touchez pas à ce passé-là », s’indigne le professeur. Peu importe, BHL, sans quasiment rien changer à son manuscrit, « ajoutera à la fin de son ouvrage le nom de Poliakov comme garant de son travail ! » Le professeur racontera plus tard sa mésaventure dans une lettre restée inédite.

« L’encre est si vite sèche » est une expression récurrente dans la bouche de BHL. Il l’emploie chaque fois qu’il veut signifier que peu importe ce qu’il a écrit ou dit avant, quand on vient le lui rappeler. Mais le problème avec ses biographes est que contrairement à lui, ce sont de vrais journalistes, et ils sont en mesure (comme les vrais philosophes ou les vrais historiens pour ses essais touchant à ces disciplines) de pointer du doigt toutes ses erreurs, involontaires ou volontaires. Beau et Toscer le font pour ses reportages en Algérie (entièrement organisés par le pouvoir algérien), pour son livre sur Daniel Pearl, un livre dont la thèse est manifestement fausse et bourré de faux, dont la longue description complaisante et sadique de l’égorgement du journaliste a violemment heurté Mariane Pearl, sa veuve, laquelle dans une lettre aux auteurs appelle BHL « l’animal », « un homme dont l’ego détruit l’intelligence » – voir aussi la première partie de l’article sur ces sujets-, et sur American Vertigo, récit de son périple « tocquevillien » aux États-Unis. Les auteurs montrent comment BHL a organisé sa claque dans la presse parisienne afin de faire croire qu’il était devenu un auteur star aux États-Unis… et comment ce fut en fait très loin d’être le cas. Mais l’encre est si vite sèche, n’est-ce pas, l’important est qu’on se souvienne de la publicité, même si elle était fausse… Leur livre se termine sur une petite revue de presse américaine à propos de son American Vertigo… accablante. Et le lecteur qui comme moi vient de lire trois biographies de ce garçon en vient à se dire qu’il n’est pas seulement menteur, tricheur, manipulateur, censeur. Il est insensé.

*