au Jardin des Plantes ce jour, photo Alina Reyes

*

et voici le haïku :

LÉ

ZAAAR

DER

*

au Jardin des Plantes ce jour, photo Alina Reyes

*

et voici le haïku :

LÉ

ZAAAR

DER

*

*

*

Ta première véritable relation amoureuse, tu la connus à l’âge de vingt-deux ans, avec une femme plus âgée que tu rencontras au sanatorium de Zückmantel, en Silésie, où tu étais parti te reposer pendant l’été – liaison qui se poursuivit lors de ton retour au même sanatorium, l’été suivant. Tu n’étais pas encore vraiment malade, mais fatigué par tes assommantes études de droit, et sans doute assez tourmenté pour éprouver le besoin de te retirer, la solitude ayant toujours été le lieu où tu puisais le plus de forces.

Après ton doctorat, tu te laissas volontiers entraîner à fréquenter les bordels, dont l’un d’eux, situé près de chez toi, Gamsgasse, fut décrit par l’un de tes amis, Franz Werfel :

Le grand salon avait des allures seigneuriales avec son style Renaissance surchargé de dorures, ses miroirs à couronne, ses rideaux de velours rouge et son plancher marqueté parfaitement lisse (…) Les dames que ne retenaient pas d’intimes obligations étaient à leur poste. Elles traversaient la pièce en balançant les hanches, venaient s’admirer dans les miroirs, la mine ravie, demandaient des cigarettes avec une froideur polie et condescendaient, l’air indifférent, à s’asseoir un instant à une table.

La fréquentation de ces « geishas » et autres petites serveuses et femmes de chambre, ces aventures dont tu parlais d’un ton léger et enjoué, finirent pourtant par te lasser. Au fond, comme les autres, tu méprisais ces joyeuses compagnes qui ne pouvaient t’offrir que des relations mensongères, et dont l’indignité retombait sur toi. Et quand tu étais amoureux de l’une de ces filles, comme Hansi, la serveuse de taverne dont tu ne te privais pas de dire que des régiments entiers lui étaient passés sur le corps, ton malaise n’en était que plus vif.

Et puis, un jour où je te questionnais encore – je devrais dire : où je te torturais ( mais tu te torturais toi-même sur cette question et elle me torturait aussià – sur tes rapports avec la peur et le désir, tu me racontas ta « première nuit ». C’était l’été, tu avais vingt ans, tu révisais tes examens de droit en faisant les cent pas dans ta chambre. Il faisait très chaud, tu te mis à la fenêtre. Sur le trottoir d’en face, devant la porte d’une boutique, se tenait une commise. Vous vous êtes mis à communiquer par signes : rendez-vous ce soir à huit heures.

Quand tu vins la chercher, à l’heure dite, un autre homme était là. Discrètement, elle te fit signe de les suivre. Tu entras dans un bar, bus une bière pendant qu’ils buvaient la leur. Ils ressortirent, se dirigèrent vers chez la jeune fille, du côté du marché à la Viande. Enfin l’homme la quitta et elle t’entraîna dans une chambre d’hôtel.

C’est alors que la petite commit en toute innocence une petite abomination (qui ne mérite pas qu’on en parle) et qu’elle avait dit une petite saleté (qui ne le mérite pas davantage), mais le souvenir est resté, j’avais su à l’instant même que je ne l’oublierais jamais et (…) que cette horreur et cette saleté faisaient nécessairement partie de l’ensemble, non certes extérieurement, mais intérieurement.

J’avais beaucoup vécu, mais pas assez pour comprendre tout à fait cette histoire, je veux dire pour la comprendre vraiment – et surtout pour savoir qu’en faire avec toi.

Il y eut aussi des flirts et des petites aventures, à la campagne, à Prague, ici ou là… Tu faisais parfois mine, devant Max (qui en dépit d’un physique peu avantageux n’était pas le dernier des séducteurs), de te lasser de ces jeunes filles qui tombaient si facilement amoureuses de toi… Ce qui ne t’empêchait pas d’avoir un cœur d’artichaut. Mais aimais-tu réellement ? Toutes ces liaisons, où les femmes se trouvaient être de charmants objets, étaient bien différentes d’une relation soutenue avec un être humain complexe et exigeant. C’est ce que tu découvris en rencontrant Hedwig Weiler.

En août 1907, en vacances à Triesch, chez ton oncle Siegfried, la vie était belle : Je fais beaucoup de motocyclette, je me baigne beaucoup, je reste longtemps couché dans l’herbe au bord de l’étang, jusqu’à minuit je suis dans le parc avec une fille assommante tant elle est amoureuse, j’ai déjà retourné le foin dans les prés, j’ai construit un jeu d’anneaux, secouru des arbres après l’orage, fait paître et ramené le soir à la maison des vaches et des chèvres, beaucoup joué au billard, fait de grandes promenades, bu beaucoup de bière, et je suis même déjà allé au temple. Et surtout, c’est là que tu allais connaître Hedwig. Dix-neuf ans (cinq de moins que toi), juive originaire de Moravie, étudiante en philosophie à Vienne, socialiste engagée. Cette nuit, j’ai rêvé de ses grosses jambes raccourcies, c’est grâce à des détours de ce genre que je reconnais la beauté d’une jeune fille et que j’en tombe amoureux.Votre idylle prit fin, un an plus tard et après des projets inaboutis, sans que tu parusses en souffrir beaucoup. Ce fut pourtant un amour vrai, avec une complicité charnelle autant qu’intellectuelle. Un amour peut-être trop concret pour toi, justement… Ou peut-être pas assez fort.

Franz, t’ai-je assez dit combien je t’aimais ? Mais il n’y a pas de mots pour ça. L’as-tu compris, et cru ? Nous étions inséparables, n’est-ce pas ? au-delà de la chair ? C’est ce que tu m’as prouvé en me donnant ton Journal, trois ans avant de mourir. Je t’y ai trouvé, je me suis laissée étreindre par tes phrases, et je t’ai gardé en moi.

Toutes tes amours étaient dans ton Journal. J’aurais dû être déchirée de jalousie. Et je le fus un peu, même si nous n’étions plus amants. Mais ce sentiment s’envola aussitôt, balayé par l’immense vague de bonheur que constituait ce don de toi.

En novembre 1911, tu évoquais ton attirance pour une actrice de théâtre yiddish, dont tu étais un admirateur assidu. Mme Tschissik, la comédienne principale de la troupe de Yitzhak Löwy, mariée et mère de deux enfants déjà assez grands, te fit beaucoup – et secrètement – rêver. Cet amour te paraissant aussi inconvenant qu’impossible, tu restas très discret, te contentant de lui offrir, à la fin d’une représentation, un bouquet de fleurs que tu glissas par la fente du rideau en train de se refermer… Elle a dirigé toute la représentation comme une mère de famille (…) J’avais espéré satisfaire un peu mon amour pour elle en lui donnant mon bouquet, c’était complètement inutile. Cela n’est possible que par la littérature ou le coït.

Et puis vint Felice Bauer.

Je n’ai jamais pu comprendre tes interminables fiançailles avec Felice – ou je ne les ai que trop bien comprises, et elles ne m’ont pas encouragée à laisser se poursuivre plus longtemps notre propre relation.

Je me dis que, s’il y eut peu de rencontre physique entre nous, exista au moins cette correspondance passionnante et passionnée, cette complicité de nos deux esprits, cette miraculeuse compréhension mutuelle – survenue à un moment où chacun de nous en avait un besoin vital.

Mais qu’échangeas-tu avec Felice ? Sinon, déjà, une correspondance, mais bien plus formelle, une succession d’imitations de lettres d’amour, qui finirent, c’est vrai, par créer du drame. Un drame inventé de toutes pièces par tes soins, un drame imaginaire auquel tu te mis à croire, emporté par la vie de ce qui est écrit mais éloigné de ta vie réelle par toute la puissance du mensonge, un drame qui tortura ses acteurs, et d’abord Felice, torturée pour n’avoir pas décelé le mensonge, torturée du martyre que tu lui faisais subir en même temps qu’à toi-même, par ton indécision et tes perpétuelles reculades.

Longtemps, Felice m’a déplu parce que j’avais du mal à croire que tu avais pu l’aimer. Il faut d’ailleurs voir comment, dans le Journal, tu décris ta première rencontre avec elle. Nous sommes en 1912 :

Quand j’arrivai chez Brod, le 13 août, elle était assise à table et je l’ai pourtant prise pour une bonne. Je n’étais d’ailleurs nullement curieux de savoir qui elle était, je l’ai aussitôt acceptée. Visage osseux et insignifiant, qui portait franchement son insignifiance. Cou dégagé. Blouse jetée sur les épaules. Elle semblait être habillée tout à fait comme une ménagère, bien qu’elle ne le fût nullement, comme j’ai pu le constater ensuite.

Tu fais une parenthèse pour parler de tout autre chose, puis tu reprends : Nez presque cassé. Cheveux blonds, un peu raides et sans charme, menton fort. En m’asseyant, je la regardai attentivement pour la première fois, une fois assis j’avais déjà sur elle un jugement inébranlable. Comme se

Ici s’interrompt brusquement le Journal, et il ne sera plus fait allusion à Felice avant le 12 septembre, c’est-à-dire trois semaines après cette première description, et un mois après votre rencontre. Deuxième mention sur le « sujet », donc :

Si j’écris avec tant de plaisir au Dr Schiller, et des lettres si réussies, c’est uniquement parce que Mlle B. a séjourné à Breslau – il y a quinze jours, il est vrai – et qu’il en reste une odeur dans l’air, pour cette raison que j’avais d’abord sérieusement songé à prier le Dr Schiller de lui envoyer des fleurs.

Troisième et dernière notation de l’année, le 20 septembre :

Lettres à Löwy et à Mlle Taussig, hier à Mlle B. et aujourd’hui à Max.

Finalement, tout était dit dans ces quelques pages.

20 août : dès la première rencontre, malgré la description cruelle que tu fais d’elle, tu as déjà sur elle un jugement inébranlable. Ce jugement, il n’est que trop facile à deviner : cette femme fera une bonne épouse.

30 août : visite de ton oncle d’Espagne. Quelques jours après, tu lui demandes s’il est satisfait de sa condition de célibataire. Ce dernier te raconte une de ses soirées type, et conclut en disant : Puis je me retrouve seul dans la rue et je ne saisis vraiment pas quelle a pu être l’utilité de cette soirée. Je rentre chez moi et je regrette de ne m’être pas marié.

8 septembre : tu te plains d’avoir été chassé de l’appartement familial par le bruit qu’y faisait une foule de femmes et d’enfants invités par ta mère.

11 septembre : Je me trouvais sur un isthme en pierres de taille profondément enfoncé dans la mer… Récit d’un assez long rêve, où il me semble reconnaître à la fois des symboles phallique et maternel, des désirs d’évasion et de stabilité, et qui se termine par un sentiment de profonde satisfaction, conclu par cette exclamation du rêveur : Mais c’est encore plus intéressant que la circulation sur les boulevards parisiens.

12 septembre : deuxième allusion à « Mlle B. ». L’idée fait son chemin, on parle de fleurs et de plaisir, il faut bien y croire, encourager le sentiment amoureux…

15 septembre : Fiançailles de ma sœur Valli. Amour entre frère et sœur – répétition de l’amour entre le père et la mère. Tu vas perdre ta deuxième sœur (qui se mariera au mois de janvier suivant), et c’est un déchirement. À vingt-neuf ans, à défaut de femme, tes sœurs sont un peu tes épouses, ton foyer…

20 septembre : première lettre à « Mlle B. ». En même temps, lettres à Max et à Mlle Taussig, que ce dernier doit épouser. Ce qui t’afflige secrètement, car tu considères qu’un ami marié est un ami perdu.

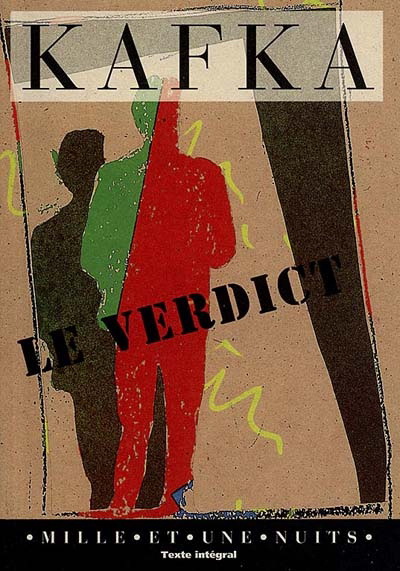

Et pour couronner le tout, 23 septembre : J’ai écrit ce récit – Le Verdict – d’une seule traite, de dix heures du soir à six heures du matin, dans la nuit du 22 au 23.

Le verdit en question, c’est celui du père. Le fils, Georg (fantôme de ton petit frère mort ?) a décidé de se marier. Il y a une histoire de correspondance avec un ami qui sert d’objet transitionnel entre le père et le fils, mais l’essentiel, ce sont les paroles du père : Prends garde de te tromper. Je suis encore le plus fort de beaucoup. Et encore : Essaie seulement de t’accrocher à ta fiancée et de t’approcher de moi. Tu verras si je saurai la balayer loin de toi ! Et enfin : Tu étais, au fond, un enfant innocent, mais, plus au fond encore, un être diabolique. Et c’est pourquoi, sache ceci : je te condamne en cet instant à la noyade.

Le fils alors s’empresse d’obéir, court vers le fleuve, franchit le parapet – il y a une sorte de joie fébrile dans tout ce passage -, et se jette dans le vide. À ce moment, dit la dernière phrase, il y avait sur le pont une circulation littéralement folle.

C’est ici que je vois une similitude avec l’exclamation finale de ton rêve, douze jours plus tôt : Mais c’est encore plus intéressant que la circulation sur les boulevards parisiens, phrase qui concluait une singulière sensation de bien-être. Or, que confias-tu à Max à propos de la dernière phrase du Verdict ? J’ai pensé en l’écrivant à une forte éjaculation.

Voilà. 20 août-23 septembre, en un mois, les cinq prochaines années de tes fiançailles chaotiques avec Felice, et leur fin inéluctable, se trouvaient expliquées par de petites notes sur ta vie quotidienne, un rêve, un texte littéraire (figurant aussi dans ton Journal) d’une rare puissance.

En résumé : ta sœur bien-aimée, ton meilleur ami, chacun de son côté, vont se marier ; chez ta mère, tu ne te sens pas chez toi ; ton oncle te dit qu’il regrette d’être resté célibataire ; tu as rencontré une jeune femme qui n’est ni une de ces poupées ni une de ces femmes mûres dont tu t’éprends habituellement, mais une femme indépendante, qui gagne sa vie, qui est intelligente et douée d’un grand sens pratique. La solution apparaît d’elle-même : tu as bientôt trente ans, il est temps de te marier.

Un seul obstacle reste, et c’est l’éternel obstacle, celui que constitue le père.

*

Je ne peux penser à ce texte, Le Verdict, sans qu’une grande sensation de vide ne se creuse dans ma poitrine. C’est l’un des premiers textes de toi que j’ai traduits, et quel texte ! C’est à propos de cette traduction que tu m’as parlé de ma main de fée.

La traduction de la phrase finale est excellente, m’as-tu écrit (encore une fois, on voit combien tu tenais à cette conclusion). Dans cette histoire chaque phrase, chaque mot, chaque musique – si j’ose dire – est en rapport avec « la peur » (la plaie s’était ouverte pour la première fois à cette époque au cours d’une longue nuit) ; la traduction rend parfaitement cette corrélation à mon sens ; elle la rend avec cette main de fée qu’est la tienne.

Étant donné l’image que tu associais à ces mots, celle d’une forte éjaculation, je suis tentée de voir aussi une allusion sexuelle dans tes compliments sur ma main de fée. D’autant que quelques mois après l’avoir écrit, tu notais dans ton Journal : ce récit est sorti de moi comme une véritable délivrance couverte de saletés et de mucus et ma main est la seule qui puisse parvenir jusqu’au corps, la seule aussi qui en ait envie. Où l’on peut reconnaître l’image (violente) d’un accouchement et celle (non moins violente) d’une masturbation.

Je pense que l’ami exilé, que tu identifies comme le symbole de ce que tu partages avec ton père, représente ton sexe. Dans cette amitié, ton père t’a doublé. Contrairement à ce que tu croyais, cet ami n’est pas le tien mais celui de ton père qui t’interdit d’inviter, comme tu voulais le faire, cet ami exilé (ton sexe) à ton mariage. Parce que lui-même a tué ses origines, ton père finit par t’interdire de vivre, et te condamne à mort.

Comment se fait-il, alors, que tu t’empresses d’appliquer sa sentence, et que tu y trouves une jouissance ? Ce récit fonctionne comme un rêve : il se peut que la jouissance ne vienne pas de l’obéissance au père, du renoncement à la vie et du plongeon dans la mort, mais plutôt de l’éclaircissement brutal apporté par le texte à un conflit profond et jusque là obscur, qui se trouve soudain révélé et dénoué par un jaillissement de lucidité. (La conscience ne déchiffre peut-être pas tout de suite le sens d’un tel texte, sorti du corps, mais l’inconscient, le corps, oui.) En vérité, en allant se noyer, c’est Georg qui vainc son père : en l’ayant forcé à découvrir son jeu, et en lui prouvant qu’il est un meurtrier.

Eh bien, tes fiançailles avec Felice étaient mal parties, comme les suivantes d’ailleurs, et j’y inclus notre relation. Tout compte fait, j’ai du respect et de la compassion pour Felice. C’est une femme qui avait des qualités, celles qui te manquaient, et peut-être après tout l’avais-tu bien choisie, elle aurait peut-être fait une épouse convenable pour toi. Si bien sûr il n’y avait eu cet interdit du père, qui rend inutile toute conjecture à ce sujet.

Combien de fois répétas-tu que tu ne pourrais jamais avoir d’enfant, ce qui te semblait pourtant le meilleur but du mariage ? Rien ne t’empêchait, physiologiquement, d’avoir des enfants. Ce qui t’en empêchait, c’était le verdict : il t’est interdit d’être père, d’être père à la place de ton père, père à ton tour. L’histoire prend fin avec toi.

Tu l’exprimas d’ailleurs, plus tard, dans la Lettre à ton père : Le mariage m’est interdit parce qu’il est ton domaine. Et : C’est du reste partiellement cette relation étroite avec toi qui m’attire aussi vers le mariage.

A-t-on fait des études sur les pères moralement abusifs et castrateurs ?

Si tu estimais que le mariage t’éloignerait de la littérature, c’est aussi parce que la littérature était ton seul domaine réservé, le seul que tu ne partageais pas avec ton père. Et ce précieux domaine, tu n’avais pas envie de le « souiller » en le mêlant à cette chose triviale qui appartenait à ton père.

Cinq années de fiançailles, de ruptures et de re-fiançailles… Des rencontres assez rares… Des tourments quotidiens… Et au bout du compte, rien. Rien, sinon Le Procès. L’histoire d’un homme qui est jugé pour une faute qu’il ignore et qu’il a pourtant bien dû commettre, puisqu’il est finalement exécuté. Et que c’était comme si la honte dût lui survivre.

*

à suivre, selon le principe énoncé en première note de sa catégorie

Au Japon, une femme repeuple son village

Dans mes Pyrénées, de l’autre côté du col, un village d’humains et de « mounaques »

et se rappeler de…

celles de Kantor (vidéos après le texte)

*

*

C’est la deuxième Mad Pride, avec et pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques. Je l’ai rencontrée par hasard, j’ai fait quelques photos, raté mon reportage, fait des vidéos floues – je ne vois plus avec mes vieilles lunettes… mais voici quand même quelques images

*