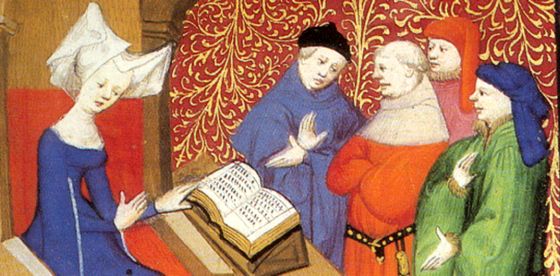

image trouvée sur Le chevalier courtois, où l’on peut aussi écouter un beau chant médiéval

*

Découvrant que le programme de l’agrégation de Lettres modernes de l’année prochaine (2018) compte cette oeuvre au programme, je republie cette note.

*

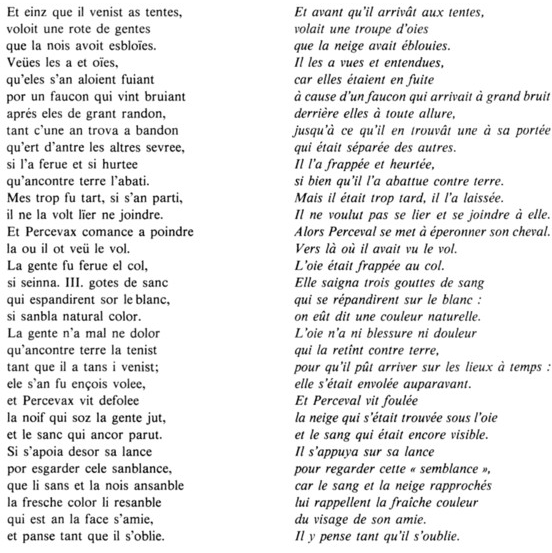

Mon commentaire (ancien) sur les vers 1974 à 2038 d’Yvain le chevalier au lion, de Chrétien de Troyes

…

Après avoir caché Yvain et convaincu sa dame de l’épouser, Lunette l’a conduit auprès de Laudine. Première entrevue délicate, au cours de laquelle le meurtrier du chevalier de la fontaine et sa veuve doivent poser les bases de leur entente. Leur accord intervient à l’issue d’une conversation menée en trois étapes, correspondant aux exigences de l’amour courtois. En guidant Yvain sur la voie de réponses qu’elle connaît déjà, Laudine participe activement à leur réconciliation. Celle-ci s’articule sur un échange : si Yvain a « mesfait » par son meurtre, Laudine a « forfet » par sa beauté ; en l’exprimant, l’un et l’autre cherchent à élaborer un rapport équilibré.

Ce premier dialogue entre Yvain et Laudine obéit à une construction savante, destinée à honorer les lois de l’amour courtois. Les trois moments de leur discours s’enchaînent en une progression harmonieuse. Après s’être remis entre les mains de Laudine, Yvain se fait pardonner son crime ; puis il déclare son amour et, s’engageant à défendre la fontaine, reçoit l’accord de la dame.

Mes sire Yvains maintenant joint ses mains,

si s’est a genolz mis.

Par cette attitude, Yvain exprime le dévouement du vassal à son suzerain, et un sentiment presque religieux de dévotion à sa dame. Avant d’avoir prononcé une parole, il détermine par ce geste le sens de leur rapport, les règles de leur conversation, et sa finalité. Ses premiers mots vont venir confirmer sa position. Il s’en remet à Laudine au point de ne pas même lui demander grâce : je ne vos querrai merci. Devançant sa volonté, il la remercie du sort qu’elle lui réserve, quel qu’il soit. À ce point du discours, sa parole tient lieu d’acte. Ayant consenti verbalement à mourir pour réparer ses torts, il s’en trouve acquitté : si soiez de l’amande quites.

Pour que son pardon soit entier, il faut encore que Laudine reconnaisse la légitimité de l’acte d’Yvain, qui bien esgarde droit, et l’inutilité d’un châtiment : rien ne me vaudroit/qant fet ocirre vos avroie. En insistant sur sa victoire, Laudine rappelle aussi (en la sous-entendant) la supériorité d’Yvain : par sa force et son courage, il est digne d’être aimé. L’admiration réciproque est l’une des conditions essentielles de l’amour courtois.

Une autre de ses lois est la discrétion. Aussi Yvain aura-t-il bien du mal à composer entre cette réserve de rigueur et la nécessité ici absolue de déclarer nettement son amour. Pour cela, il a d’abord recours à la métaphore classique de l’amour entré dans le cœur par les yeux. Ayant révélé prudemment son amour et l’objet de son amour, Yvain finit par se dévoiler totalement en une très belle période, rythmée par le rappel des an tel… en tel en début de vers et fermée sur cette chute majestueuse : que por vos vuel morir ou vivre.

Significative aussi : dès lors il ne lui reste plus qu’à s’engager à défendre la fontaine pour finir de convaincre Laudine. Selon l’esprit courtois, la bravoure et la soumission du chevalier trouvent leur récompense – et leur origine mystérieuse – dans l’amitié de la dame.

Tout au long de leur dialogue, Yvain semble travailler à convaincre Laudine : c’est lui qui, devançant son désir, s’en remet à elle : lui qui, par un artifice de rhétorique, lui fait admettre sa non-culpabilité ; lui qui, enfin, déclare son amour et se met à son service. Pourtant, le rôle de Laudine est primordial : en lui posant des questions pour le relancer, le forcer à aller plus loin, elle l’aide à s’exprimer, le guide dans le sens que la loi exige pour aboutir à un accord. Dès le début, elle connaît l’issue de leur conversation. Elle s’est d’ailleurs joué seule la scène de la réconciliation, trois nuits auparavant. Tout en menant le dialogue vers un but déterminé, elle doit sembler se laisser convaincre ; paraître maîtresse de la situation parce qu’en dernier ressort détentrice du pardon ou du châtiment, alors qu’elle a déjà adopté la seule solution possible.

L’ambiguïté de son jeu permet de ménager l’honneur de chacun d’eux (elle n’a pas l’air de céder sans raisons, lui a l’occasion de se disculper et tous deux celle de montrer la noblesse de leurs sentiments), et surtout de laisser s’exprimer par leur bouche les règles de la courtoisie, qui ont ici un effet cathartique. On a déjà vu comment Yvain, par la seule affirmation de sa détermination à mourir, a été acquitté de toute peine. Or c’est Laudine elle-même qui, dès sa première phrase, l’a poussé dans cette direction : et se je vos oci ? ; qui, aussitôt après sa réponse, la vostre grant merci, l’a relancé, encouragé à réitérer ses dires : einz mes n’oï tel. Petite formule laissant percer et son admiration, et son envie d’entendre les raisons d’une telle soumission.

Toutes les questions de Laudine (directes, ou déguisées comme ici) sont très fines et orientées. Même lorsqu’elles semblent très franches, voire indignées, ou lorsqu’elles prennent l’apparence de la naïveté. Outre la difficulté à réaliser l’alliance entre l’obligation de réserve d’Yvain et la nécessité conjoncturelle de faire s’exprimer son amour, il semble qu’il y ait dans l’insistance de Laudine une certaine part de coquetterie. Cette série de questions serrées et très précises révèle en tout cas pleinement la confiance de Laudine en Yvain et son acquiescement préalable à ses réponses.

Au terme de leur discussion, Yvain promettra de défendre la fontaine vers toz homes, Laudine acceptera qu’ils soient bien acordé. Cet échange de type classique – l’amitié de la dame contre le service du chevalier – repose ici sur un autre échange, plus implicite. Une sorte d’envers de l’échange, l’aveu de leur faute respective. Yvain a mesfet par les armes, Laudine forfet par sa beauté. De ces crimes inhérents à leur nature, à leur fonction, ni l’un ni l’autre ne sont responsables. Chacun d’eux s’innocente en prononçant (ou en faisant prononcer) leur faute, en faisant apparaître son caractère fatal. L’expression d’une nécessité négative leur permet de déboucher sur une nécessité positive. Car tel doit être le sens commun révélé à l’issue d’une série d’épreuves bien comprise.

Le roman laisse deviner plutôt qu’il ne montre le sens commun et le processus de sa quête. Ici, l’échange d’un méfait contre un forfait, au lieu de se faire de manière explicite, est inscrit dans la trame du texte, partagé exactement en sa moitié (au vers 2016) entre le rappel du crime d’Yvain et l’expression de l’amour provoqué par Laudine. La « faute » de chacun d’eux est pour l’autre à la fois sujet de douleur et sujet d’admiration. Etroitement liées, elles sont complémentaires parce que contenant chacune et la punition et le pardon de l’autre : ayant tué, Yvain va voir Laudine et l’aimer, tandis que sa beauté l’ayant faite aimer, Laudine devra oublier son mari ; Yvain pardonne ses souffrances d’amoureux à celle qu’il a fait pleurer, tandis que Laudine pardonne sa douleur de veuve à celui qui par amour s’engage à la protéger. La fontaine représente ici l’élément unificateur, le « plus » auquel ils sont arrivés par la combinaison d’éléments « moins » par « moins ».

Cette première entrevue de Laudine et Yvain résume le fonctionnement de l’amour courtois. Tout en obéissant aux lois du genre, Chrétien n’en est pas moins un créateur doué d’une fine psychologie et d’un regard plein d’humour sur le comportement de ses personnages, qu’il nous rend ainsi plus proches. Si l’on peut sourire de la timidité d’Yvain et de la coquetterie de Laudine, on ne peut oublier la recherche, constamment inscrite dans leur dialogue, d’un équilibre à trouver au profit de l’amour et du bien commun. Cette haute idée des rapports amoureux, érigés en véritable science, basés sur l’admiration réciproque, illustre la quête de l’idéal de toute une communauté.

*

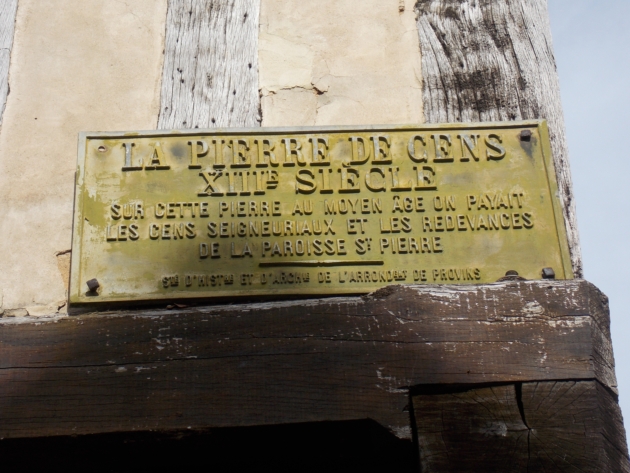

Elle fut la troisième ville de France après Paris et Rouen, peuplée de 80 000 habitants (12 000 aujourd’hui), riche de sa situation de carrefour des marchandises de toute l’Europe, d’Afrique et d’Asie, frappant sa propre monnaie qui avait cours dans toute l’Europe. Le comte Thibaut de Champagne aurait rapporté de Damas la première rose – et la culture des roses s’y poursuit. Perdant sa prépondérance au XIVème siècle avec le développement des transports par voie de mer, elle est du coup restée en l’état, entourée encore d’une partie de ses splendides remparts et regorgeant de bâtiments médiévaux. À 80 km au sud-est de Paris, le Transilien y va.

Elle fut la troisième ville de France après Paris et Rouen, peuplée de 80 000 habitants (12 000 aujourd’hui), riche de sa situation de carrefour des marchandises de toute l’Europe, d’Afrique et d’Asie, frappant sa propre monnaie qui avait cours dans toute l’Europe. Le comte Thibaut de Champagne aurait rapporté de Damas la première rose – et la culture des roses s’y poursuit. Perdant sa prépondérance au XIVème siècle avec le développement des transports par voie de mer, elle est du coup restée en l’état, entourée encore d’une partie de ses splendides remparts et regorgeant de bâtiments médiévaux. À 80 km au sud-est de Paris, le Transilien y va.

photos Alina Reyes (et photo de moi par O !)

photos Alina Reyes (et photo de moi par O !)