« Enter Time ». Shakespeare, The Winter’s Tale, IV, 1

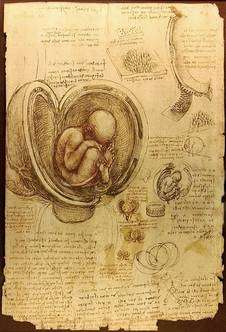

À l’avant du tableau, la « scène du néant », comme l’écrit Shakespeare (sonnet 15) un siècle après que Léonard l’a peinte.1 Au bord de laquelle se tient l’enfant Jésus, et toute la scène. Léonard de Vinci a étudié obstinément l’eau, ses mouvements, ses tourbillons. Voici un autre tableau, après ceux que nous avons vus hier et avant-hier, qui donne à saint Jean une importance ici clairement et étrangement appuyée par le doigt de l’ange qui le désigne, lui le Baptiste, plutôt que le Christ – contre toute orthodoxie. Pourquoi ? J’y ai songé une bonne partie de la nuit. Pourquoi ce geste si insistant de l’ange, avec cette main démesurée pour renforcer l’indication ? Autant que je sache, depuis cinq cents ans, c’est une question, capitale, à laquelle nul n’a répondu. Mais ma « contemplation » m’a fait « faire temple » avec Léonard, pénétrer dans son temple, sa pensée, et le paysage s’est éclairci au fil de mon chemin.

On a souvent noté la sauvagerie inhabituelle en son temps des paysages des derniers tableaux de Léonard, la Joconde bien sûr et aussi la Sainte Anne (paysage dont il ne reste rien dans le Saint Jean). La Vierge aux rochers, peinte quelques années avant ces deux derniers, présente un plein cadre d’univers minéral. Léonard a écrit une belle page sur l’attraction de l’abîme, de la grotte. On distingue un pont à l’arrière-plan de la Joconde : seul témoin d’une humanité ou symbole métaphysique ? Le fait est que le peintre dans ces œuvres lie l’humanité et même la divinité à une nature immémoriale et immaculée. Dans ces espaces évoquant l’abîme du temps, sur ces scènes du néant, il peint l’humain dans son caractère éphémère et pourtant perpétué grâce à la génération et aux générations (explicitement figurées dans la Sainte Anne avec sa descendance) qui, par la grâce du Christ, arbre vert, remontent de la mort, de la « terre », au « ciel » (et nous avons vu le rapport de la Joconde et du Saint Jean avec cette Sainte Anne).

Revenons à notre question : pourquoi saint Jean ? Pourquoi est-ce lui qui nous est désigné par l’ange ? J’ai d’abord songé qu’il pouvait représenter le pont, la transition, celui qui prépare et ouvre le chemin. Il s’agenouille devant le Christ qui va emprunter ce chemin ouvert par lui, en faire l’épreuve, sauver ainsi l’humanité du gouffre au bord de laquelle elle se tient. Le Christ en retour le bénit, lui qui a ouvert cette voie qu’il va emprunter. Mais soudain le sens en moi a fait un bond en avant. « Enter Time ». La didascalie de Shakespeare s’est présentée à mon esprit. Saint Jean, le Baptiste, n’est-il pas la figure du Temps, qui coule et transforme toute chose, comme l’eau dans la vision d’Héraclite et de Léonard ? N’est-ce pas le Temps qui coule en cascade dans la Sainte Anne, dans le même mouvement que celui du Saint Jean ? Et n’est-ce pas, au bout de la remontée, comme l’eau remonte au ciel en nuées, ce que Rimbaud appellera « l’Éternité retrouvée » ?

Au fond de la Vierge aux rochers, se dresse sur la droite, au même endroit que le doigt dans le Saint Jean et que l’arbre dans la Sainte Anne, un grand monolithe pointé vers le ciel. À gauche, dans une autre trouée, s’amorce un chemin étrangement bordé de pierres levées, semblables à celles que des hommes dressèrent en des temps préhistoriques et que le peintre, certainement, ne connaissait pas. Mais l’Esprit, allié au Temps, le traverse et en fait un instant, éternellement présent.

1 Shakespeare dans le sonnet 15 parlait de « la vaste scène du néant ». Antonin Artaud, lui, affirme que « la scène est un lieu physique et concret qui demande qu’on le remplisse, et qu’on lui fasse parler son langage concret. » N’est-ce pas ce que firent les hommes dans l’espace des grottes ? N’est-ce pas cette « poésie dans l’espace » dont parle Artaud et qu’il veut retrouver lorsqu’il dit chercher « un théâtre qui (…) raconte l’extraordinaire, mette en scène des conflits naturels, des forces naturelles et subtiles, et qui se présente comme une force exceptionnelle de dérivation » (extrait de ma thèse)

*

à suivre

L’eau qui coule entre les rochers au pied de Sainte Anne peut faire signe baptismal vers une présence symbolique de Saint Jean, lequel figurait, enfant, sur le carton préparatoire du tableau. Mais cette indication discrète semble être l’arbrisseau qui cache la forêt, la présence éclatante de « l’ami de l’époux », comme se définit le Baptiste au chapitre 3 de l’évangile de saint Jean. La Sainte Anne et le Saint Jean produisent un effet miroir aussi monumental et invisible que la lettre volée dans la nouvelle de Poe.

L’eau qui coule entre les rochers au pied de Sainte Anne peut faire signe baptismal vers une présence symbolique de Saint Jean, lequel figurait, enfant, sur le carton préparatoire du tableau. Mais cette indication discrète semble être l’arbrisseau qui cache la forêt, la présence éclatante de « l’ami de l’époux », comme se définit le Baptiste au chapitre 3 de l’évangile de saint Jean. La Sainte Anne et le Saint Jean produisent un effet miroir aussi monumental et invisible que la lettre volée dans la nouvelle de Poe. Voyons les deux tableaux. Le mouvement de descente et de remontée y est le même, entre d’une part la tête du saint et son doigt, de l’autre la tête de la sainte (qui lui ressemble fort) et l’arbre. Un arbre figurant une juxtaposition de croix, avec ses branches horizontales de chaque côté du tronc, désigne le ciel comme le doigt de saint Jean, à travers la descendance de la sainte concrètement figurée par sa fille et son petit-fils (avec son agneau vivant comme doudou, à qui il sauve la vie après tout). Dans ce chapitre de l’évangile de Jean, ce dernier se compare donc à « l’ami de l’époux » : « il se tient là, il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux ». L’époux dans le tableau est celui qui tient Marie, cette fois symbole de l’Église (de l’assemblée des croyants ou de l’humanité dans une conception plus large), par les yeux et est tenu par elle. Tout cela est dans l’annonce du Baptiste, qui ajoute : « il faut qu’il grandisse, et que je décline ».

Voyons les deux tableaux. Le mouvement de descente et de remontée y est le même, entre d’une part la tête du saint et son doigt, de l’autre la tête de la sainte (qui lui ressemble fort) et l’arbre. Un arbre figurant une juxtaposition de croix, avec ses branches horizontales de chaque côté du tronc, désigne le ciel comme le doigt de saint Jean, à travers la descendance de la sainte concrètement figurée par sa fille et son petit-fils (avec son agneau vivant comme doudou, à qui il sauve la vie après tout). Dans ce chapitre de l’évangile de Jean, ce dernier se compare donc à « l’ami de l’époux » : « il se tient là, il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux ». L’époux dans le tableau est celui qui tient Marie, cette fois symbole de l’Église (de l’assemblée des croyants ou de l’humanité dans une conception plus large), par les yeux et est tenu par elle. Tout cela est dans l’annonce du Baptiste, qui ajoute : « il faut qu’il grandisse, et que je décline ».

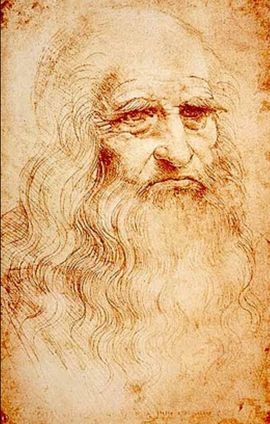

Bon, je vais parler de ces deux tableaux qui sont de très très loin mes œuvres préférées de Léonard de Vinci. Je ne vais pas dire aujourd’hui tout ce que j’ai encore trouvé sur la Joconde, mais ce que j’ai trouvé qui unit la Joconde et le Saint Jean Baptiste. Mais d’abord je veux dire, parce que c’est ma méthode, parce que c’est ainsi que j’ai trouvé ce que j’ai trouvé sur Rimbaud, par exemple, et dans tous les autres sujets et domaines, par communion, je veux dire que je me sens profondément proche, à ce stade de mon travail, de Léonard, infatigable chercheur capable de travailler sur ses dernières œuvres des années durant, au point de les laisser inachevées et pourtant vivantes et fascinantes au point que nous savons, avec ces millions et ces millions de visiteurs qui défilent et vont encore défiler au Louvre devant elles, pour le plus grand pèlerinage du monde toutes nations confondues et de l’histoire.

Bon, je vais parler de ces deux tableaux qui sont de très très loin mes œuvres préférées de Léonard de Vinci. Je ne vais pas dire aujourd’hui tout ce que j’ai encore trouvé sur la Joconde, mais ce que j’ai trouvé qui unit la Joconde et le Saint Jean Baptiste. Mais d’abord je veux dire, parce que c’est ma méthode, parce que c’est ainsi que j’ai trouvé ce que j’ai trouvé sur Rimbaud, par exemple, et dans tous les autres sujets et domaines, par communion, je veux dire que je me sens profondément proche, à ce stade de mon travail, de Léonard, infatigable chercheur capable de travailler sur ses dernières œuvres des années durant, au point de les laisser inachevées et pourtant vivantes et fascinantes au point que nous savons, avec ces millions et ces millions de visiteurs qui défilent et vont encore défiler au Louvre devant elles, pour le plus grand pèlerinage du monde toutes nations confondues et de l’histoire.

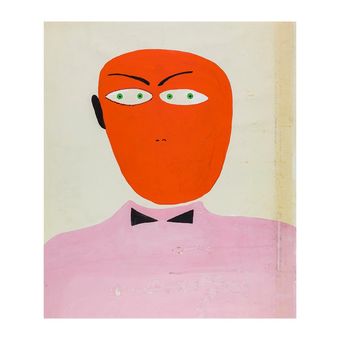

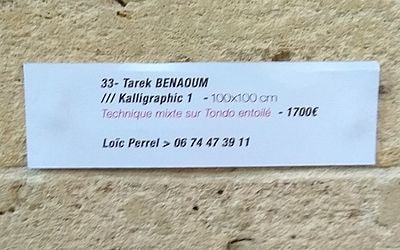

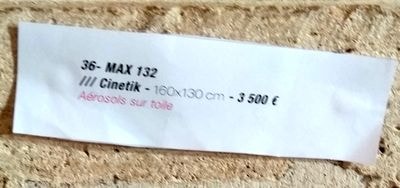

La salle consacrée à l’artiste invité cette année, Laurent Corvaisier

La salle consacrée à l’artiste invité cette année, Laurent Corvaisier Poulopoulos, « L’oiseau de rêve » et « Argos »

Poulopoulos, « L’oiseau de rêve » et « Argos » Sous trois de ses faces…

Sous trois de ses faces…  « Minerve »

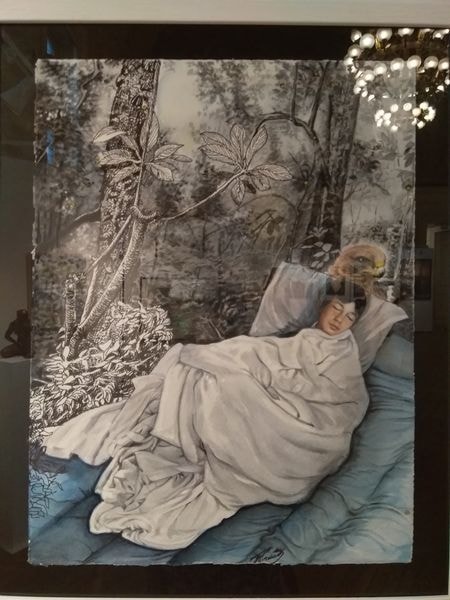

« Minerve »  Annick Poiraud, « Le rêve » (avec reflets de la salle)

Annick Poiraud, « Le rêve » (avec reflets de la salle) Sophie Bosse, « Mémoire d’Orient »

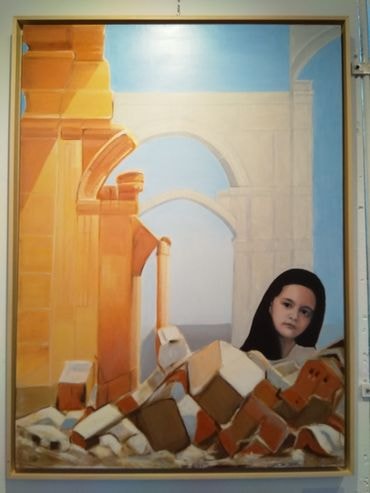

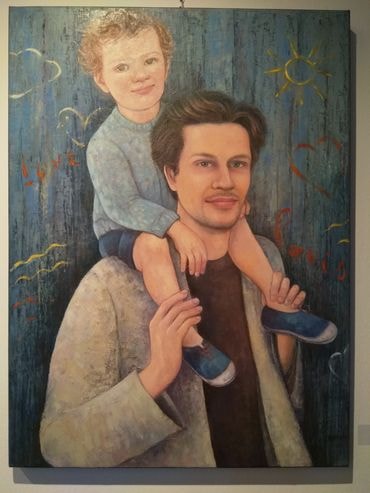

Sophie Bosse, « Mémoire d’Orient » Nicole Mancuso, « Enfance »

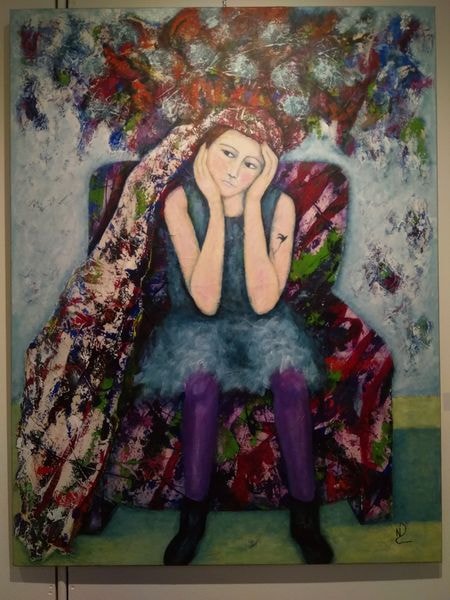

Nicole Mancuso, « Enfance » Nicole Sadin, « Bleu pourpre »

Nicole Sadin, « Bleu pourpre » Christian Hartmann, « Manhattan, le Whitehall Building »

Christian Hartmann, « Manhattan, le Whitehall Building » Neumi Dudas Crepel, « Purple Doubt »

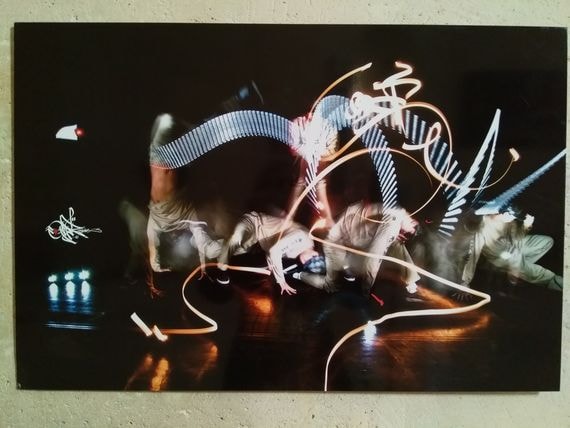

Neumi Dudas Crepel, « Purple Doubt » Aujourd’hui à la mairie du treizième arrondissement de Paris, photos Alina Reyes

Aujourd’hui à la mairie du treizième arrondissement de Paris, photos Alina Reyes

Cet après-midi à Paris 14e, photos Alina Reyes

Cet après-midi à Paris 14e, photos Alina Reyes

Sur un mur, dans la rue

Sur un mur, dans la rue

Sur le rideau de fer d’une boulangerie

Sur le rideau de fer d’une boulangerie À la fenêtre d’un bureau

À la fenêtre d’un bureau Place d’Italie dans un abribus, lendemain de Techno Parade & Gilets jaunes

Place d’Italie dans un abribus, lendemain de Techno Parade & Gilets jaunes Dans la cour de la Manufacture des Gobelins

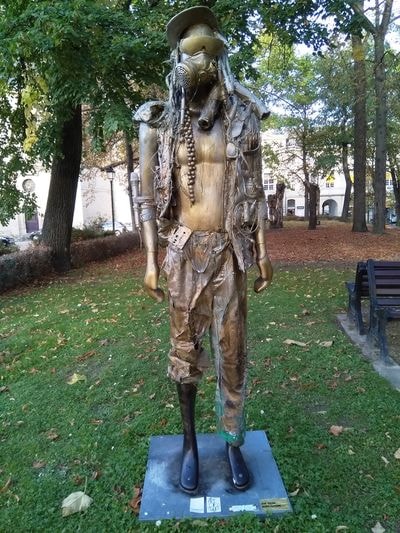

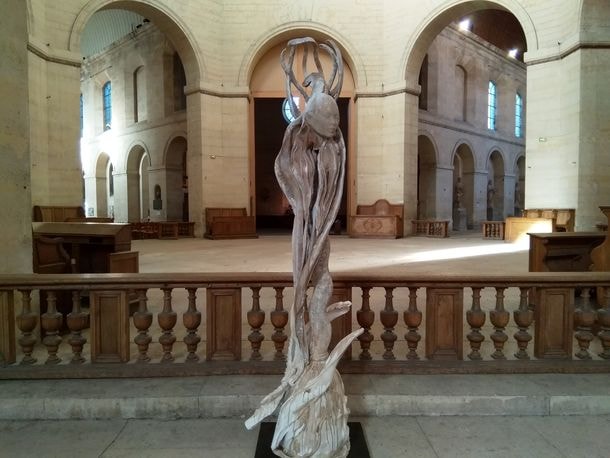

Dans la cour de la Manufacture des Gobelins À la BnF, où j’ai travaillé aujourd’hui face à la forêt intérieure

À la BnF, où j’ai travaillé aujourd’hui face à la forêt intérieure

à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes

à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes

Des centaines de meubles de toutes les époques y sont entreposés, en attendant d’être restaurés ou réutilisés

Des centaines de meubles de toutes les époques y sont entreposés, en attendant d’être restaurés ou réutilisés

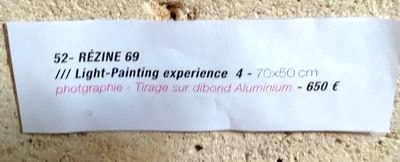

S’y trouve aussi en ce moment le tapis d’autel de Notre-Dame, en restauration après l’incendie

S’y trouve aussi en ce moment le tapis d’autel de Notre-Dame, en restauration après l’incendie

Beaucoup de vieillot, peu de beau. Tant de choses n’y sont pas du meilleur goût, ou du moins pas du mien – je n’ai rien vu que j’aimerais avoir chez moi. Comme si les lieux de pouvoir étaient contraires à l’art, à la finesse, à la beauté.

Beaucoup de vieillot, peu de beau. Tant de choses n’y sont pas du meilleur goût, ou du moins pas du mien – je n’ai rien vu que j’aimerais avoir chez moi. Comme si les lieux de pouvoir étaient contraires à l’art, à la finesse, à la beauté.

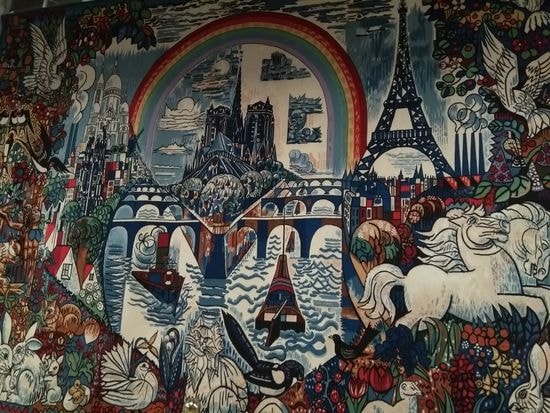

Aujourd’hui au Mobilier National, photos Alina Reyes

Aujourd’hui au Mobilier National, photos Alina Reyes