Ce texte figure dans Fureur et mystère, qui est encore au programme de l’agrégation de Lettres modernes en 2018. Voici ce que j’en ai dit à l’oral de ce concours cette année (simple et exacte retranscription de mes notes prises au cours des 2h30 de préparation), où j’ai choisi d’en donner une lecture thématique en référence à Héraclite (un maître de Char) plutôt qu’à la Bible.

« Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l’éternel ».

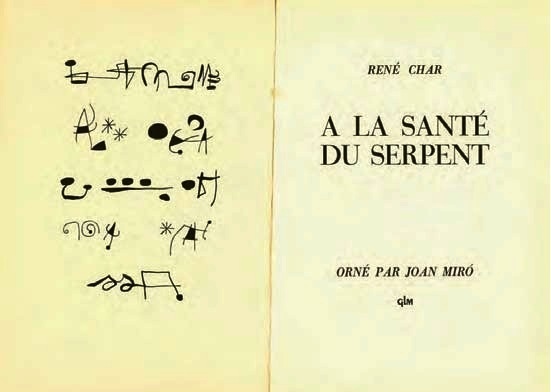

C’est l’aphorisme 24 de ce poème de René Char intitulé À la santé du serpent et situé dans les premières pages du recueil Fureur et mystère. Si nous appelons aphorismes les vingt-sept fragments qui composent ce texte, c’est faute de mots plus précis pour désigner cette création du poète que l’on pourrait désigner aussi, de façon plus vague encore, poème en prose. Quoiqu’il en soit, l’effet graphique dans la page de ces notations brèves séparées par des chiffres romains peut induire plus ou moins consciemment dans l’esprit du lecteur l’image d’une avancée par étirement, comme celle du serpent du titre, surplombant l’ensemble. Elle induit aussi un effet de silence et de vide entre les paroles. Et redouble l’effet de mystère par l’omniprésence des chiffres, fussent-ils exprimés en lettres. Umberto Eco dans un texte sur Nerval s’élève à juste titre contre l’idée qu’il ne faut pas essayer d’élucider un texte poétique. S’il est impossible d’en épuiser le sens, il est cependant du devoir du lecteur de répondre à ce qui lui est exposé en y entrant respectueusement mais sans peur, y ouvrir des pistes. Pour cela nous allons étudier le texte selon deux grands axes : dans un premier temps, en y cherchant comment est évoqué ce qui est ; et dans un second temps en y relevant les évocations de ce qui mue.

1) ce qui est :

a) Les éléments concrets du poème

La plupart des fragments contiennent l’évocation d’au moins un élément concret, le plus souvent des noms communs de choses :

le visage de nouveau-né (fragment 1) ; le pain ; le point du jour (fr.2) ; le tournesol (3) ; l’hirondelle ; l’orage ; le jardin (4) ; la goutte d’eau ; le soleil (5) ; la création (8) ; la maison ; la ville ; les habitants ; l’hiver ; la chair ; le jour (9) ; l’homme (11) ; se baigner ; le pays (12) ; l’écueil (13) ; les larmes ; le confident (15) ; le sable (16) ; l’oiseau ; l’arbre ; le fruit (18) ; les ténèbres (21) ; le dos de la terre ; l’encre ; le tisonnier ; le nuage (22) ; l’agneau ; la laine (22) ; l’éclair (24) ; les yeux ; le jour ; le vent (25) ; les eaux claires : les reflets ; les ponts (26) ; la rose ; la pluie (27) ; le serpent (titre)

Tous ces éléments donnent à la pensée du corps, de l’habitation. Il s’agit bien d’une pensée poétique. Le poète est celui qui fait, au sens artisanal du terme, qui travaille une matière. Le corps du monde est le matériau de René Char, et ce qui rend sa langue matérielle, de même que les couleurs d’un Nicolas de Stael sont matière, effet de matière. Mais Char se fait aussi lui-même matériau du monde : « au tour du pain de rompre l’homme ». Lui-même se laisse travailler, afin que le monde l’enfante et qu’il puisse chanter « la chaleur à visage de nouveau-né » issue de ses noces avec le monde, dont le titre d’un autre de ses poèmes, Le visage nuptial, est évocateur. Mais ici le visage du nouveau-né est évoqué pour imaginer un élément sensible, la chaleur. Le poème repose en effet sur des éléments concrets, mais également sur des éléments sensibles, ou qui font référence à des expériences sensibles, souvent par des noms d’état, éléments que nous allons maintenant relever.

b) les éléments sensibles

la chaleur (deux fois dans le fragment 1) ; la beauté (fr 2) ; l’ébranlement (5) ; le trouble (7) ; le mourant (8) ; la saison (9) ; le réchauffement (9) ; l’avidité ; l’assiduité (10) ; le meilleur (11) ; la témérité ; le bain ; le plaisir (12) ; le souci ; le remords (14) ; le mépris (15) ; la profondeur ; le mesurable ; le subjuguant ; l’amour ; le visible ; la disparition (17) ; la marche ; la tromperie ; l’extase (18) ; l’accueil ; le plaisir ; la gratitude ; le souvenir ; la présence (19) ; aimer 520 ; l’éclair (24) ; les yeux (25) ; les reflets (26)

Autant de références à des expériences, des ressentis, vécus par le poète et destinés à se communiquer au lecteur -> le mettre en condition, lui aussi, de progresser vers un but qui n’est pas dit, de progresser en partant du concret et en passant par le sensible, vers quelque chose qui est du domaine de la pensée.

c) les éléments de l’intellect

souvent exprimés par des verbes ou des dérivés de verbes

chanter (1) ; méditer ; les pensées (deux fois) (3) ; s’informer ; se construire (4) ; l’ascendant (5) ; la connaissance (deux fois) ; le passage ; produire (6) ; venir ; troubler ; mériter ; égards ; patience (7) ; durer ; manque ; mourant; création ; congédié (8) ; être ; se répéter ; connaître ; s’en aller (9) ; essence : constamment (3x) ; pouvoir ; conscience (10) ; faire ; exister (11) ; regarder (12) ; attendre ; franchir ; se définir (13) ; remercier ; prendre souci ; être (14) ; mépriser (15) ; rester (16) ; importer ; devenir ; disparaître (17) ; pouvoir ; marcher ; tromper (18) ; accueillir ; présence ; délivrer (19) ; se courber ; aimer (2x) ; mourir (20) ; s’infuser ; être régi (21) ; négliger ; dévider (22) ; mystifier (23) ; habiter (24) ; croire ; inventer ; éveiller ; pouvoir ; être (25) ; requalifier (26) ; souhaiter (27)

Que la pensée s’appuie sur des verbes signifie qu’elle est un processus. Ceci nous amène tout naturellement à considérer, après avoir vu dans un premier temps l’expression de ce qui est dans le poème, l’expression de ce qui mue, de ce qui est en tant qu’il est en mouvement et donc, comme la peau du serpent, obéit à un phénomène de mue.

2) Ce qui mue

a) les actes

Le processus est l’effet d’actes, accomplis par le poète ou par d’autres sujets.

je chante (1) ; le pain rompt l’homme (2) ; celui qui ne médite pas (3) ; la boucle de l’hirondelle etc (4) ; durer (5) ; produire (6) ; venir au monde ; troubler (7) ; congédier (8) ; l’acte d’être (10) -> caractère héraclitéen de l’être [je l’ai expliqué à l’oral] -> d’exister (11) ; de se baigner (12) ; d’être soulevé, d’être franchi, de se définir (14), de remercier (14), de naître et disparaître (17), mutation de l’arbre au fruit (18), présence sans adieu (19), rapport ténèbres-lumière (21), critique de ceux qui font remontrance à la condition de l’homme, des tricheurs, des orgueilleux (25), l’éternel dans l’éphémère (24), les eaux qui ne s’attardent pas (26), le rapport entre les éléments, l’éphémère et le temps de la durée (27)

La dialectique ainsi exprimée entre l’être fixe et l’être en mouvement, le durable et l’éphémère, est couplée avec la dialectique poétique induite par les effets de miroir.

b) les effets de miroir

visage (1) ; pain/homme (2) ; pensée/tournesol (3) ; goutte d’eau/soleil (5) ; ce qui vient au monde/trouble (7) ; homme mourant/congédié (8) ; maison/saison ; hiver/chair réchauffée (9) ; essence/conscience (10) ; âme/homme (11) ; image/plaisir (12) ; écueil/définition (13) ; celui qui/ton égal (14) ; larmes/confident (15) ; profondeur/destinée (16) ; visible/disparais (17) ; l’arbre/le fruit (18) ; souvenir/présence (19) ; aimer/mourir (20) ; ténèbres/lumière (21) ; rose/pluie (27)

Comme dans le fleuve héraclitéen, le miroir renvoie une image troublée, autre. Ainsi fonctionne aussi le texte, qui met en miroir l’auteur et le lecteur, le je (1) et le tu (20). Cette relation nous conduit à considérer pour finir les éléments du poème qui évoquent l’amour.

c) l’amour

Dans le poème précédent, « Suzerain » -> relation du poète avec un Ami : » Ceci n’est plus, avais-je coutume de dire. Ceci n’est pas, corrigeait-il. Pas et plus étaient disjoints. Il m’offrait, à la gueule d’un serpent qui souriait, mon impossible que je pénétrais sans souffrir ».

L’amour se révèle dans la disjonction entre le pas et le plus (alors qu’il meurt dans le « jamais plus » du Corbeau de Poe)

Amour lié au chant, à la chaleur, au visage, au nouveau-né (1) ; au fait d’être rompu (2) ; au fait de tourner vers la source de lumière (3) et dans ce tour, « un orage, un jardin (4), une connaissance (6), un trouble (7), le fait d’être poète (10), la mise au monde de l’homme (11), le plaisir (12), la définition de soi (13), l’égalité (14), les larmes (15), le rapport à la profondeur et à la destinée (16), la parole qui s’efface et transmet (17), le fruit (18), la présence (19), la courbure (20), la poésie (26), la pluie de grâce (27)

…

Au bout de ce trop bref parcours dans le poème, nous avons essayé de montrer qu’il offre une infinité de pistes, déployables à l’infini à partir des quelques occurrences que nous avons relevées, des quelques ouvertures que nous avons esquissées. Le poème, né de la contemplation, offre lui-même un espace et un temps de contemplation sans compter, comme Char aimait contempler, notamment les tableaux de Georges de La Tour, et particulièrement « La femme de Job », qui disait-il, avait su lutter contre l’hitlérisme – ceci bien sûr au mépris de l’ordre chronologique de l’histoire. Telle est la santé du serpent. La poésie de René Char, poète et résistant, est aussi une façon de combattre le nihilisme de tous les temps.

*

À la suite de mon exposé, l’examinateur a voulu me faire dire que ce serpent était en fait biblique. J’ai dit que c’était une lecture possible, que le symbole était polysémique, mais qu’une lecture faisant référence à Héraclite, un maître du poète, me semblait particulièrement pertinente (je l’ai dit autrement, pour ne pas le vexer, mais c’était bien le sens). Résultat : 8/20. Ce n’est rien à côté de la sanction qui m’a été appliquée à la leçon, où j’ai contesté, avec arguments, le lieu commun selon lequel Montaigne nous présente un Socrate christique. L’examinateur voulait absolument me le faire admettre. 4/20 pour une épreuve à coefficient 13.

Ajout du 3 août 2017 : voir aussi ma note sur le lien entre René Char et Héraclite ; et ma note sur Montaigne à l’oral de l’agrégation

Après plusieurs démonstrations du bien-fondé de mes exposés sur Char et sur Montaigne, j’ai fini par poser la question d’une éventuelle discrimination religieuse à l’agrégation : explications et tous liens utiles dans cette note.

*

hier au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes

hier au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes

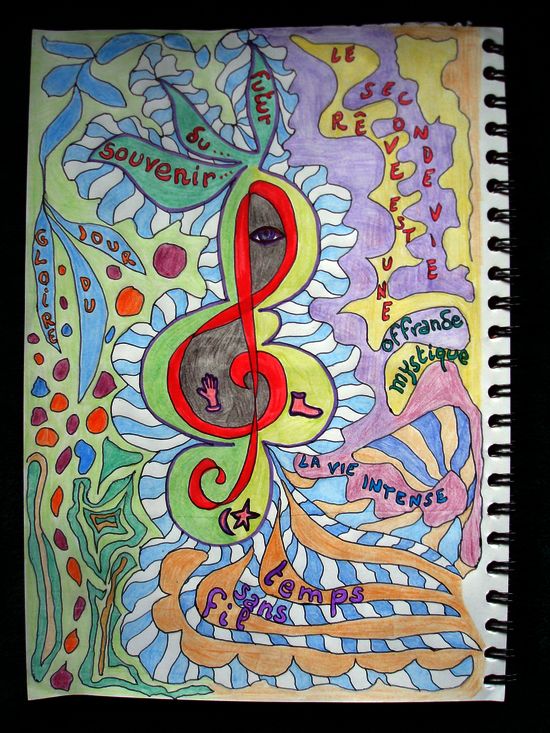

les concours passés, ayant repris doucement l’écriture, j’ai recommencé aussi à dessiner dans mon manuscrit en cours, en écoutant des conférences ou émissions sur des poètes (

les concours passés, ayant repris doucement l’écriture, j’ai recommencé aussi à dessiner dans mon manuscrit en cours, en écoutant des conférences ou émissions sur des poètes (

À la question : Relevez le ou les adverbes dans la phrase Il fait très beau ces jours-ci, on répondra classiquement : très.

À la question : Relevez le ou les adverbes dans la phrase Il fait très beau ces jours-ci, on répondra classiquement : très.

«

«

C’est à Tours que se passent les oraux du Capes de Lettres, c’est donc là que je suis allée, pour trois jours, faisant d’abord quelques images depuis le bus, qui me rappelait mon départ pour la Grèce via la Porte d’Italie aussi, en minibus quand j’avais dix-sept ans, comme Rimbaud. Et justement dans la nuit je m’étais vue en rêve adolescente aujourd’hui.

C’est à Tours que se passent les oraux du Capes de Lettres, c’est donc là que je suis allée, pour trois jours, faisant d’abord quelques images depuis le bus, qui me rappelait mon départ pour la Grèce via la Porte d’Italie aussi, en minibus quand j’avais dix-sept ans, comme Rimbaud. Et justement dans la nuit je m’étais vue en rêve adolescente aujourd’hui.

Arrivée à Tours, en descendant du bus, en face de moi : ce bâtiment couvert de graffs et appelé Bateau ivre ! (la veille j’avais fait une note ici intitulée Vélo ivre)

Arrivée à Tours, en descendant du bus, en face de moi : ce bâtiment couvert de graffs et appelé Bateau ivre ! (la veille j’avais fait une note ici intitulée Vélo ivre)

Je continue mon chemin, faisant encore quelques images au passage

Je continue mon chemin, faisant encore quelques images au passage

puis je vais voir la Loire, une première fois dans ce séjour

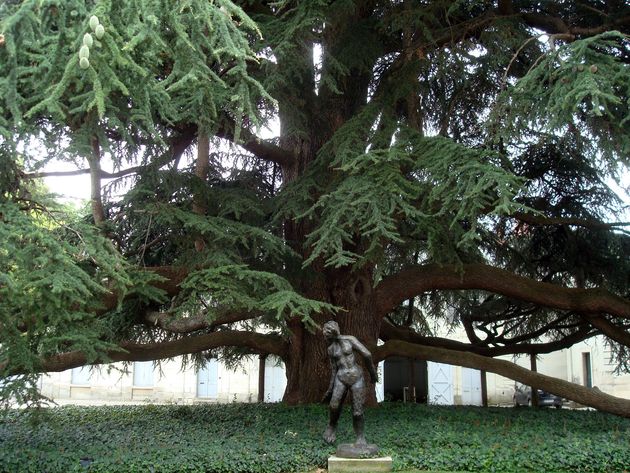

puis je vais voir la Loire, une première fois dans ce séjour je remonte par le château, je mange mon sandwich dans son jardin

je remonte par le château, je mange mon sandwich dans son jardin

Je me promène un peu, mais je n’aurai pas le temps de bien visiter la ville, où je ne suis pas allée depuis très longtemps.

Je me promène un peu, mais je n’aurai pas le temps de bien visiter la ville, où je ne suis pas allée depuis très longtemps.

Pour l’instant il fait très chaud, je me réfugie au musée, derrière la maison du

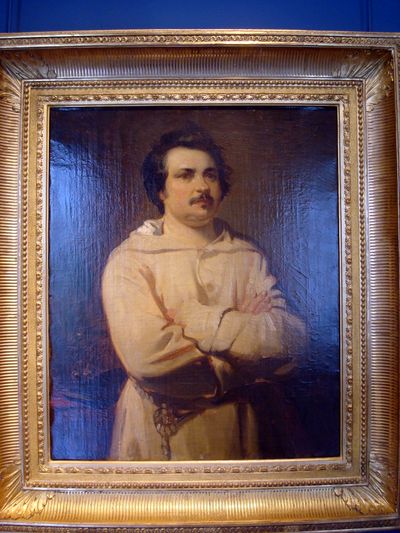

Pour l’instant il fait très chaud, je me réfugie au musée, derrière la maison du  Balzac par Boulanger

Balzac par Boulanger et par Rodin (le même en plus petit que celui du boulevard Raspail à Paris)

et par Rodin (le même en plus petit que celui du boulevard Raspail à Paris) et j’y vois de très belles œuvres, dont ces quelques-unes :

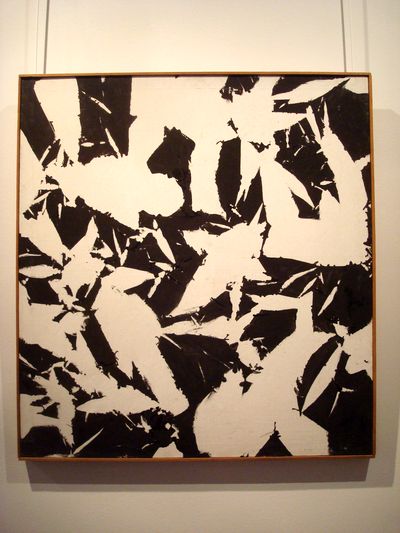

et j’y vois de très belles œuvres, dont ces quelques-unes : Simon Hantaï

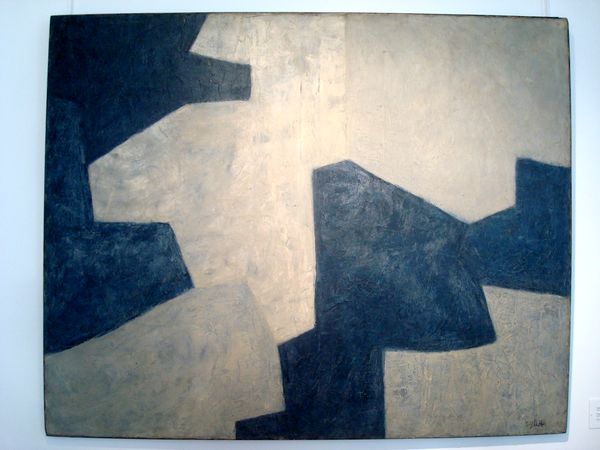

Simon Hantaï Serge Poliakoff

Serge Poliakoff mon préféré : Olivier Debré, qui peint la Loire dans tous ses états, en de grandes toiles très très belles

mon préféré : Olivier Debré, qui peint la Loire dans tous ses états, en de grandes toiles très très belles Jean Degottex reflétant son vis-àvis

Jean Degottex reflétant son vis-àvis j’ai rejoint la petite chambre monacale que j’avais réservée par Airnbnb, sous les toits, dans la maison d’une famille d’Asiatiques

j’ai rejoint la petite chambre monacale que j’avais réservée par Airnbnb, sous les toits, dans la maison d’une famille d’Asiatiques  et le lendemain matin, avant ma première épreuve, je suis retournée voir la Loire

et le lendemain matin, avant ma première épreuve, je suis retournée voir la Loire

Ensuite j’ai été extrêmement fatiguée et j’ai cessé de faire des photos mais j’ai tenu jusqu’à la fin pour le concours et en rentrant cet après-midi à la maison, je suis passée par le Jardin des Plantes où j’ai photographié des gouttes toutes fraîches sur les feuilles de lotus – les fleurs sont en bouton, bientôt écloses

Ensuite j’ai été extrêmement fatiguée et j’ai cessé de faire des photos mais j’ai tenu jusqu’à la fin pour le concours et en rentrant cet après-midi à la maison, je suis passée par le Jardin des Plantes où j’ai photographié des gouttes toutes fraîches sur les feuilles de lotus – les fleurs sont en bouton, bientôt écloses