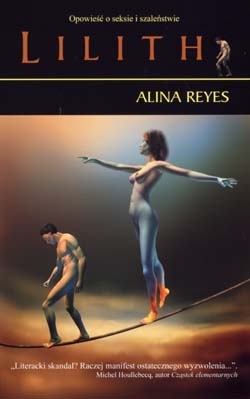

La température monte, les fleuves sont en crue, la parole féminine balance la domination masculine. Exactement comme dans mon roman d’anticipation Lilith, paru en 1999. Ce livre est lui-même une parole en crue, ce pour quoi l’édition italienne l’a retitré La donna da uccidere, « La femme à abattre ». Ce pour quoi la presse française l’a occulté ou sali, à quelques exceptions près. Catherine Millet y a trouvé le thème d’un livre qu’elle a fait passer, à des fins commerciales, pour autobiographique, mais en inversant complètement le sens de la distribution de plaisir, dans mon livre, à des ouvriers à leur sortie du chantier, « graves et disciplinés, attendant leur tour comme ils l’auraient fait à l’église pour recevoir la bénédiction » (et son livre trafiqué ne vaut rien, la preuve en est qu’elle se déclare aujourd’hui toujours soumise, du côté de la domination masculine, allant jusqu’à regretter de ne pas avoir été violée).

La température monte, les fleuves sont en crue, la parole féminine balance la domination masculine. Exactement comme dans mon roman d’anticipation Lilith, paru en 1999. Ce livre est lui-même une parole en crue, ce pour quoi l’édition italienne l’a retitré La donna da uccidere, « La femme à abattre ». Ce pour quoi la presse française l’a occulté ou sali, à quelques exceptions près. Catherine Millet y a trouvé le thème d’un livre qu’elle a fait passer, à des fins commerciales, pour autobiographique, mais en inversant complètement le sens de la distribution de plaisir, dans mon livre, à des ouvriers à leur sortie du chantier, « graves et disciplinés, attendant leur tour comme ils l’auraient fait à l’église pour recevoir la bénédiction » (et son livre trafiqué ne vaut rien, la preuve en est qu’elle se déclare aujourd’hui toujours soumise, du côté de la domination masculine, allant jusqu’à regretter de ne pas avoir été violée).

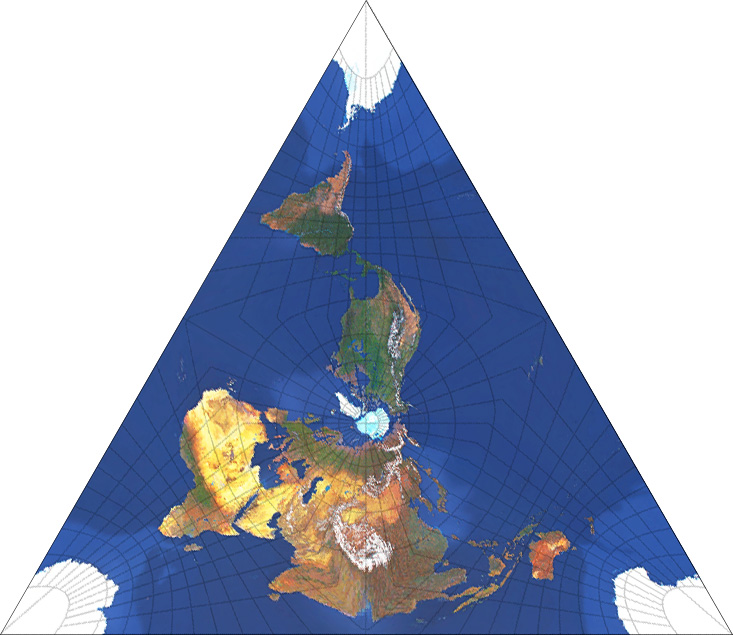

Une mégapole, Lone, entourée de barbelés et de policiers chassant ceux qui viennent d’ailleurs, des « zones », et veulent passer. Une femme, paléontologue et directrice du Museum d’histoire naturelle. Montée des températures, montée des eaux, montée du vieux fond humain enfoui et déterré. Quelques extraits :

Comme une chienne lasse, Lone se couche sous le ciel. Un crépuscule orangé encercle la mégapole dont les flancs en cet instant tressaillent, alanguis contre l’énorme courbure du fleuve qui la traverse en rougeoyant, veine gonflée de tous les déchets organiques et industriels du peuple humain, troupeau domestique de la bête.

…

Lilith au milieu de la tourmente devenait chaque jour un peu plus l’emblème idéal de la femme à abattre. Les pouvoirs publics lui reprochant son obstination à vouloir défendre le Museum, sans parler de son refus de reconnaître que les trois squelettes préhistoriques trouvés dans la grotte étaient ceux d’humains de race blanche – un critère d’antériorité qui eût pour beaucoup suffi à justifier l’actuelle suprématie de cette même race dans la cité -, le promoteur Vivat lui reprochant de faire obstacle à la construction de logements sur l’île, les vertueux lui reprochant sa débauche de femme divorcée et sans enfants, les féministes son culte du pénis, son rajeunissement et son allure de séductrice, les mystico-écologistes son activité d’excavatrice et de profanatrice de tombes, les créationnistes d’avoir choisi le parti du singe contre celui du divin, les femmes sa beauté, les hommes sa beauté, les grégaires sa solitude, les citoyens de souche son origine d’immigrée, la haute société son extraction populaire et son indignité, les pauvres et les classes moyennes sa fréquentation de la haute société, les frustrés sa vitalité sexuelle, les inconnus sa célébrité, les célébrités sa célébrité imméritée, les médiocres sa supériorité intellectuelle et sa dignité, les enchaînés sa liberté.

…

Le plus souvent, ce sont des hommes de la haute bourgeoisie. Et les quartiers les plus huppés, davantage encore que le reste de la ville, sont tétanisés par la terreur. Mais les hommes du peuple ne sont pour autant pas à l’abri de cette mort mystérieuse. En interrogeant l’entourage des victimes, les enquêteurs notent que le plus constant de leurs points communs est une tendance aggravée à la tyrannie familiale et au machisme. (…) Presque tous les conseillers municipaux ont été retrouvés un matin morts dans leur lit, vidés de leur sang, malgré le luxe de protection dont ils sont l’objet. Les patrons de presse et de télévision, les industriels, nombre de personnalités en vue y passent aussi. En quelques semaines Lone elle-même est exsangue.

…

L’Histoire, ce serpent que l’Homme a tenu dans sa main comme son sexe, volontariste et excité, lui file entre les doigts et s’en va, égarée dans les eaux, d’un muscle puissant se retournant sur elle-même, se mordre la queue, se l’enfoncer dans la gorge, et dans un dernier hoquet s’avaler tout entière et disparaître.

Implosant, aspirant la Matière dans l’étroit fourreau du Temps.

…

Un oiseau sort des profondeurs de mon corps ouvert, une belle chouette effraie à l’intérieur de laquelle j’étire mes membres.

…

D’autres extraits du livre : ici

*

*

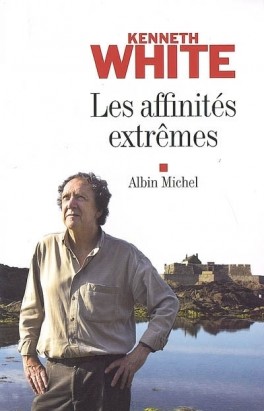

« J’en arrive à la question de l’expression, à la poétique même, aux formes et aux forces de ce que j’aimerais appeler la « grande prose ».

« J’en arrive à la question de l’expression, à la poétique même, aux formes et aux forces de ce que j’aimerais appeler la « grande prose ».