J’ai soutenu ma thèse cet après-midi à l’UCP, moi-même soutenue par Madame Terre et par O. Je dirai plus tard l’importance intime de ce moment. Pour l’instant, mentionnons que ce furent de très bonnes heures, à converser avec des gens intelligents. Et me voici donc désormais docteure. Voici le discours par lequel j’ai présenté mon travail.

*

DISCOURS DE SOUTENANCE DE THÈSE

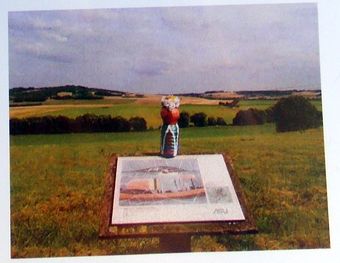

Je vous remercie, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, pour votre présence, que je vis comme littéraire en ce moment littéraire. Je remercie Olivier Létoile qui est venu me soutenir après avoir, pour rendre le monde poétiquement habitable, transporté Madame Terre à vélo sur des milliers de kilomètres par toutes les routes d’Île de France et au-delà. Madame Terre est présente dans cette thèse, notamment ici en couverture dans le paysage que Samuel Beckett aimait parcourir à vélo, autour de chez lui à Ussy-sur-Marne. Elle est maintenant un peu cabossée par tous ces périples, mais toujours debout et pour ainsi dire enceinte de la terre, des feuillages et des petits cailloux que son porteur a versé dans son ventre à chaque étape, à chaque but atteint. J’ai aussi apporté avec moi ce classeur dont quelques pages sont reproduites dans la thèse, et dont je reparlerai.

Je vais présenter mon travail en évoquant d’abord sa genèse. Puis j’en retracerai les étapes, les dépassements successifs des difficultés par une méthode choisie. Enfin je dirai les résultats auxquels je pense être arrivée. Au cours de cette présentation pourront surgir des références littéraires qui ne se trouvent pas dans la thèse car si la thèse est finie, la pérégrination littéraire, elle, continue.

Pourquoi, il y a trois ans, après une vie consacrée à la littérature, me suis-je inscrite en thèse ? Dans le roman de Peské Marty intitulé Ici le chemin se perd il y a un moment où le personnage aux identités changeantes, dont les auteurs nous suggèrent fortement qu’il s’agit du tsar Alexandre 1er, qui passe pour mort, assassiné pour des raisons politiques, mais qui erre en vagabond à travers la sainte Russie et surtout sa folle Sibérie, du moment où ce personnage, donc, après avoir été quasiment démasqué par un derviche et son Coran, est arrêté par la police, qui l’interroge car il a perdu ses papiers. Comment est-il arrivé là ? Notre sans-papiers, notre exclu, notre marginal se lance alors dans le récit picaresque de ses six dernières années, sans négliger descriptions poétiques, réflexions profondes sur la misère de l’homme et évocations sensuelles des consolations données par les joies de l’amour aux multiples visages. Cela pendant exactement 206 pages, soit sans doute au moins dix heures de récit à l’oral : où l’on voit que dans les années 1830, les policiers en Sibérie avaient du temps devant eux. Il me faudrait au moins autant de pages et de temps pour raconter les six années qui précédèrent et causèrent mon inscription en thèse. Nous ne sommes pas en Sibérie, je ferai donc plus bref en montrant simplement ce livre, Voyage, que j’ai autoédité en 2013 et qui comprend, comme un échauffement pour cette thèse, de nombreuses traductions et exégèses de passages de la Bible et du Coran, mêlées à des épisodes de fiction ou de poésie. Et en me reportant trente ans en arrière, au moment où la publication de mon premier petit roman, devenu best-seller international, me fit prendre une autre voie que celle de la thèse que je projetais de faire après mon DEA de Littérature comparée à Bordeaux, avec un mémoire sur le double chez Stevenson, Schwob et Borges. J’ai repris ce fil universitaire interrompu pour le mener à terme.

Je m’inscrivis d’abord à Paris IV, avant de me rendre compte que mon ignorance en matière d’universités m’avait conduite à un choix peu adéquat à mon projet. Là se trouve ma transition au chapitre des difficultés rencontrées, et de leur résolution en différentes étapes et par le choix d’une méthode.

Je crus d’abord que je pourrais, comme il m’avait été demandé de le faire, me résoudre à accomplir un travail relativement normal, ou suffisamment normé, en traitant mon sujet à partir d’un nombre très restreint d’auteurs. Ma thèse s’intitula d’abord : Poétique du trait. Le geste originel chez Parménide, Shakespeare, Poe, Schwob, Kafka, Borges. Mais plus mon travail avançait, plus il revenait à ma première idée, qui était d’embrasser un corpus aussi vaste et varié, voire imprévu, que l’exigerait le cours de ma pensée. Ce fut une étape importante de décider, à la fin de ma deuxième année de thèse, et alors que je n’avais encore rien montré de mon travail à mon premier directeur de thèse, de changer d’université et de directeur de thèse. Il me sembla que Cergy, où existe un Master d’écriture créative qui se conclut par un mémoire comprenant un volet critique et une création littéraire, m’offrirait plus de liberté – même si ma thèse ne devait pas s’inscrire dans ce cadre. Et je trouvais très intéressant le caractère un peu décalé du travail de Rémi Astruc sur les communautés. Il accepta de diriger désormais ma thèse et je me mis à l’écrire.

Je devrais dire plutôt : je me mis à la composer. Car j’avais, les deux années précédentes, rassemblé un grand nombre de notes, de citations, de réflexions personnelles, de textes que j’avais traduits, d’articles que j’avais écrits, de textes que j’avais commencé à rédiger, souvent et délibérément à la main, et que je rangeais dans ce classeur, mon chantier. Je rédigeais souvent à la main parce que je voulais éprouver ce dont je parlais : ce dont il était question quand l’humain trace des traits, que ce soit pour écrire, dessiner ou gribouiller. Et je gribouillais beaucoup, je faisais des formes et j’en collais aussi des toutes faites que je découpais dans des brochures ou des magazines, je faisais feu de tout bois, je nourrissais la machine intellectuelle et poétique en moi et je la faisais tourner avec mes stylos, mes crayons, mes pinceaux, prolongements de ma main – puisque l’humain eut toujours des mains, et des instruments qu’il fit de ses mains pour prolonger ses mains.

J’avais bien sûr un double numérique de mon travail en cours, qui ne comprenait que les textes dactylographiés à l’ordinateur. J’avais un plan, aussi, et comme il est naturel, il évoluait. Pour m’instruire et me documenter mais aussi pour me pénétrer de la démarche scientifique dans la recherche, je suivais des cours au Collège de France et j’assistais à nombre de colloques et autres journées d’étude dans diverses universités et institutions. Je lus ou parcourus plusieurs thèses. J’appréciai tout l’intérêt d’un travail de recherche académique quand il est bien mené. Mais malgré ses qualités et son utilité indéniables, je ne souhaitais pas adopter strictement une démarche de ce type, parce que je souhaitais arriver à d’autres résultats que ceux qu’elle peut donner. Je ne pouvais pas faire comme si je n’avais pas écrit plus de trente livres (romans, essais, théâtre, poésie), comme si je n’avais pas une expérience littéraire dont je tirais un autre enseignement, un autre savoir. C’est justement cet autre savoir que je voulais transmettre. Transmettre la connaissance de la littérature que j’avais pu acquérir en pratiquant la littérature comme lectrice, mais aussi comme auteure, les deux pratiques étant indissociablement mêlées, unies. Pour cela il me fallait démontrer, non par un témoignage ni par un raisonnement mais par un acte, ce que Julio Cortazar a appelé la « continuité des parcs ».

Claude Lévi-Strauss a montré que ce qu’il a nommé « la pensée sauvage » n’était pas une pensée non-scientifique. Il s’agit d’une manière de science qui se fonde sur la pensée analogique, comme en poésie, et sur ce qu’il a appelé un bricolage avec les éléments symboliques à disposition. C’est aussi une science en ce qu’elle utilise l’analyse et la classification, et en ce qu’elle parvient à des résultats : une vision élaborée du monde, de l’être, et dans ses aspects directement pratiques, une pharmacopée dont la médecine moderne continue de s’inspirer. C’est une pensée dans laquelle tous les éléments de l’univers sont connectés, unis. Et je reviens à la continuité des parcs de Cortazar. Rappelons le fil de sa nouvelle éponyme : un homme lit une histoire dans laquelle un homme en train de lire une histoire va être tué ; l’assassin s’approche et le lecteur est effectivement tué. Le parc du réel s’unit exactement à celui de la fiction, par la magie d’un de ces retournements littéraires dans lesquels Cortazar est maître, semblable à celui d’un ruban de Möbius, énigmatique et saisissant. Ce qui est écrit est effectif.

J’ai écrit ma thèse en lectrice de Cortazar, l’auteur qui m’a donné mon nom d’auteure, et en sauvage de la pensée. J’ai souhaité réaliser la continuité des parcs de la critique et de la création, de la poésie et de la science, de la raison et de la fiction, de la littérature et de l’histoire, de l’anthropologie, de la philosophie, comme de l’écriture et de la lecture, de la traduction, du dessin… Le choix de mon corpus est en partie aléatoire. J’aurais pu travailler sur Gogol, sur Nerval ou sur Faulkner, par exemple, parmi bien d’autres auteurs essentiels dans ma bibliothèque mentale. J’aurais pu mentionner et citer Simone Weil, Maria Zambrano, le Voyage au bout de la nuit, les lettres de Van Gogh, les cahiers de Nijinski, Michel Vieuchange, Orhan Pamuk, Maïakovski, Charles Perrault, René Daumal, Cendrars, Kawabata et tant et tant d’autres, j’aurais pu rendre ma thèse plus profuse encore. Car la profusion sert pour fixer des vertiges, comme dit Rimbaud dans « Alchimie du verbe ». J’entends ici fixer dans son sens en français, dans le sens où l’écriture établit de manière durable ce qui est volatile, et dans son sens en anglais, celui d’une réparation, semblable à celle d’un mémorial. Profusion et fusion ont la même racine grecque dans le verbe cheuein : verser, répandre. J’ai fait avec ce qui se présentait à mon esprit dans le flux, la continuité de l’écriture : c’est l’aspect bricolage de la pensée sauvage, qui comme les rêves a sa logique porteuse de sens profond, unificatrice, la part de l’intuition qui a aussi une importance capitale dans la recherche scientifique, y compris dans les sciences dites exactes.

À la partie critique (face A de mon ruban de Möbius) structurée selon trois grands mouvements où les textes sont étudiés selon une grande variété d’approches, s’est finalement jointe une face A’, comprenant les traductions que j’avais d’abord projeté de donner en annexe, et un ensemble de fictions également toutes reliées entre elles et reprenant sous une autre forme le dédale, l’interrogation, les thèmes traités dans la partie critique : ainsi ai-je mené et réalisé ma recherche d’un objet total apte à esquisser une vision de la totalité, d’un texte permettant une circulation ouverte et infinie dans sa démultiplication miroitante. Une recherche dont le mode opératoire et les enjeux sont en harmonie, me semble-t-il, avec ceux de la recherche scientifique la plus contemporaine, que ce soit en mathématiques, en physique, en histoire et sans doute dans d’autres disciplines, où la démultiplication des points de vue conduit à la fois, paradoxalement, à l’hyperspécialisation et à l’éclatement des classifications dans la quête d’une nouvelle union des théories.

Je pourrais parler encore longtemps de ma méthode, car la recherche et l’invention de la méthode font partie intégrante de la recherche, mais au fond ce qui compte, ce sont les résultats qu’elle a donnés. Outre les effets de la démultiplication miroitante que je viens d’évoquer, j’en vois trois principaux. Les deux premiers sont à mon sens l’ampleur de la vision, et la finesse de la vision. Si je m’étais astreinte à suivre toutes les normes académiques, je n’aurais pas embrassé une aussi longue période ni un aussi ample corpus, car mon étude eût été alourdie d’indications qui auraient ralenti et embrumé le cours de la pensée, son fonctionnement. L’absence de contextualisation a l’intérêt scientifique de mieux fixer le regard sur l’objet lui-même et d’inciter le lecteur à aller chercher lui-même ce qui n’est pas dit à propos de ce qui est dit.

Quand on veut monter, il faut se délester. Mais il faut aussi avoir de bons yeux, comme l’aigle – sinon, mieux vaut rester au sol. Or les bons yeux s’acquièrent par l’intimité avec l’objet visé. L’intimité avec la littérature a ses raisons que la raison académique peut ignorer. Il faut parfois savoir, sans les chasser, tenir à distance respectueuse de la chambre d’amour poétique, alchimique, certaines règles prétendument scientifiques et incontournables.

Comme exemples de finesse de la vision dans cette thèse, je citerais la lecture des œuvres d’art que sont la Vénus de Höhle Fels ou la grotte de Bruniquel ; la pénétration de l’énigmatique fin de l’unique roman d’Edgar Poe ; ou encore la mise au jour en quelque sorte archéologique de sens jusque là cachés de plusieurs poèmes des Illuminations, notamment « Parade » ou « H », qui constitue la découverte majeure de cette thèse. Ce travail aurait pu faire à lui seul l’objet d’une thèse mais j’ai choisi partout la concision, quitte à laisser le lecteur développer lui-même l’investigation et la compréhension à partir des éléments donnés.

J’ai choisi la concision, moins pour des questions de volume (personne ne m’empêchait de faire une thèse de 3000 ou 10 000 pages) que pour des raisons d’efficacité. Car voici le troisième résultat recherché et approché : un texte capable de faire un effet puissant. Qui fait ressentir le désir de la littérature et la grandeur d’être humain. Si cette thèse porte aussi les faiblesses d’un travail expérimental, j’espère du moins qu’elle saura inspirer d’autres chercheurs, d’autres auteurs. Qu’ils et elles reprendront le flambeau, continueront le travail, feront progresser une autre approche de la littérature, une pratique élargie de la littérature comparée.

Dans Le mystère du jardin chinois, l’une des enquêtes du juge Ti écrites par Frédéric Lenormand, se trouve ce délicieux dialogue :

– « Il y a un labyrinthe, dans ce jardin ?

Rossignol haussa les épaules :

– Ce jardin est un labyrinthe.

– Je suis heureux d’avoir eu la chance d’entrer dans cet endroit fabuleux, dit le juge.

– La chance, ce serait d’en sortir, M.Ti. »

Mesdames, Messieurs, vous êtes un peu les juges Ti de cette thèse aussi labyrinthique que la bibliothèque de Babel selon Borges et je ne doute pas que, tout aussi avisés que lui, vous en trouviez les sorties autant que les entrées. Je vous remercie d’avoir suivi avec moi, par votre lecture et par votre écoute, ces sentiers de l’humain qui vont du gribouillage à la pensée en mouvement, et je me réjouis de l’échange qui vient.

*

NB : j’ai retravaillé et complété ma thèse pour en faire un livre, téléchargeable gratuitement ici

*

Départ de Paris, il fait encore nuit

Départ de Paris, il fait encore nuit

Le jour se lève en route, avec des nuées roses et bleues

Le jour se lève en route, avec des nuées roses et bleues Des moineaux nichent à la station d’essence

Des moineaux nichent à la station d’essence

où des marcheurs vont

où des marcheurs vont Nous voici tout près

Nous voici tout près puis sur le pont

puis sur le pont À gauche de l’image, la gendarmerie. Aujourd’hui l’armée est là, elle rend hommage aux réservistes, avec musique et discours (nous verrons ça d’en haut dans quelques images)

À gauche de l’image, la gendarmerie. Aujourd’hui l’armée est là, elle rend hommage aux réservistes, avec musique et discours (nous verrons ça d’en haut dans quelques images) La statue de l’archange brille tout là-haut, toute petite d’en bas

La statue de l’archange brille tout là-haut, toute petite d’en bas

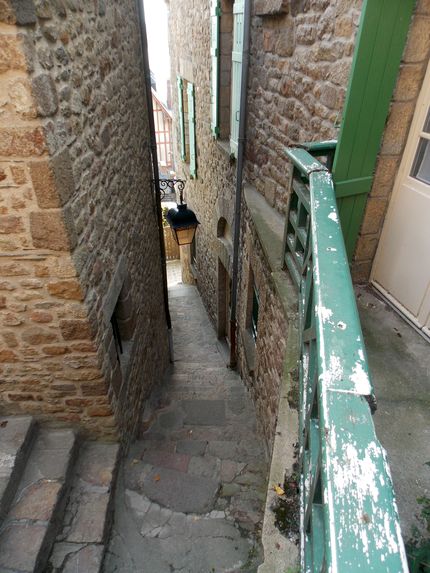

O connaît le Mont comme sa poche, il nous conduit hors de la rue marchande

O connaît le Mont comme sa poche, il nous conduit hors de la rue marchande La marée est forte ce samedi, le Mont est une île à notre arrivée, puis très vite la mer se retire

La marée est forte ce samedi, le Mont est une île à notre arrivée, puis très vite la mer se retire

Vue du cimetière où reposent quelques rares habitants et religieux

Vue du cimetière où reposent quelques rares habitants et religieux

Ce goéland à la patte blessée attend les touristes pour être nourri

Ce goéland à la patte blessée attend les touristes pour être nourri L’armée procède à sa célébration, tandis que les sables réapparaissent

L’armée procède à sa célébration, tandis que les sables réapparaissent

La rampe par où était montée la nourriture des prisonniers pendant la Révolution

La rampe par où était montée la nourriture des prisonniers pendant la Révolution

L’une des meurtrières de la forteresse

L’une des meurtrières de la forteresse À l’arrière-plan, on distingue l’autre îlot de la baie, Tombelaine

À l’arrière-plan, on distingue l’autre îlot de la baie, Tombelaine

Je continue à suivre O

Je continue à suivre O

Nous nous installons tous les deux pour deux heures dans les rochers au bord de l’eau, où nous observons les mouettes, les goélands, la pêche des cormorans et même des phoques. Il me photographie, je le photographie.

Nous nous installons tous les deux pour deux heures dans les rochers au bord de l’eau, où nous observons les mouettes, les goélands, la pêche des cormorans et même des phoques. Il me photographie, je le photographie.

L’après-midi, l’eau a laissé place au labyrinthe des sables

L’après-midi, l’eau a laissé place au labyrinthe des sables

Hier au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes

Hier au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes