Voici le texte de la communication que j’ai faite lors de la journée d’études sur « L’Homo Americanus » au château de La Roche-Guyon (note précédente) organisée par des historiens de l’université de Cergy-Pontoise. J’ai ajouté divers détails à l’oral, comme des résumés des textes évoqués, des lectures d’extraits de La Chute de la Maison Usher et du Corbeau (dans mes traductions), et une présentation où j’évoquais la lumière américaine qui sort des frigos dont on ouvre la porte dans les films, et le fait que pour ma part j’allais évoquer les placards, qu’on ouvre moins volontiers car il s’y trouve beaucoup de cadavres.

1) De l’ancien au nouveau monde, déplacement du crime

2) Le viol de la chambre close

3) Poe et Freud sont dans un bateau, Freud tombe à l’eau, qu’est-ce qui reste ?

1) De l’ancien au nouveau monde, déplacement du crime

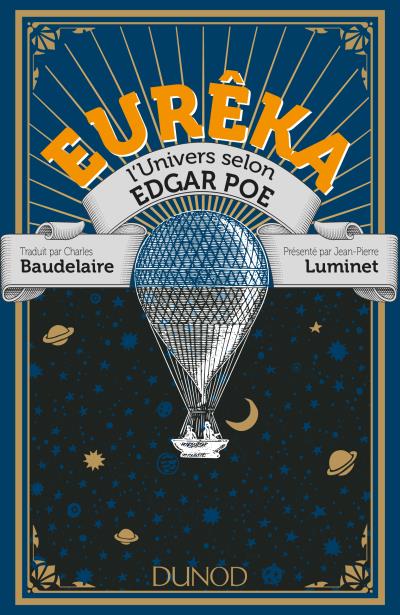

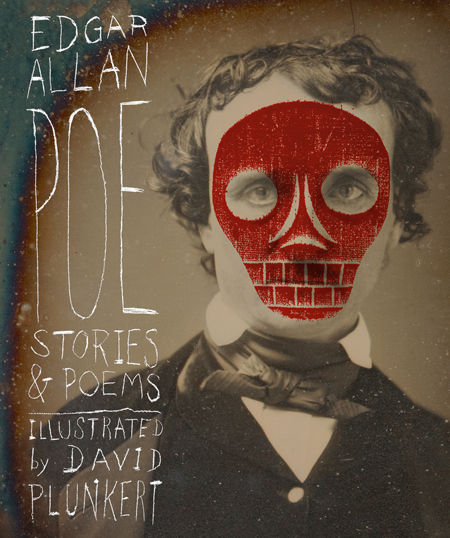

L’univers d’Edgar Poe (1809-1849) est une scène théâtrale qui tire vers l’infiniment petit et vers l’infiniment grand – que l’on songe à l’importance de la minutie et du détail dans ses enquêtes (La lettre volée (1844), Double assassinat dans la rue Morgue (1841)) ou à son essai scientifique sur ce qu’il appelle « le groupe omnicompréhensif de l’univers » (Eurêka, 1848). Mais sur quoi enquête cet inventeur américain du roman policier ? De l’autre côté du monde, et dans un autre temps, Edgar Poe eut un illustre prédécesseur : Sophocle, inventeur d’une enquête policière (revenons ici à l’étymologie grecque de policière : qui concerne la polis, la cité) dont l’enquêteur et le coupable sont la même personne, Œdipe. Œdipe dans Œdipe roi (430-420 av J.-C.) enquêtait sur un double crime dont il était l’auteur : le meurtre de son père et l’inceste avec sa mère. Mais le double assassinat qui hante Poe est autre. Dans la morgue imaginaire de l’auteur américain se rencontrent nombre de femmes mortes, tantôt violemment, de façon explicite, tantôt mystérieusement, de façon à laisser s’étendre le doute sur la cause de leur mort – n’auraient-elles pas été assassinées, sinon par une violence physique, par quelque violence psychique ? Cette question trouve un écho dans la biographie de Poe, qui, à l’âge de deux ans, perdit sa mère, seule avec ses enfants après le départ de son mari, puis, à l’âge de vingt ans, sa mère adoptive, très aimée. Les femmes mortes (ou enterrées vivantes) dans l’œuvre de Poe peuvent être des épouses (Morella, Ligeia dans les nouvelles éponymes… (1835, 1838), des fiancées (Lenore du Corbeau (1845)), des sœurs (lady Madeline dans La chute de la Maison Usher (1839)), des cousines (Bérénice, 1835), une fille et une mère (Double assassinat dans la rue Morgue, 1841). Pour les personnages explicites de femmes assassinées ou profanées, il y a aussi des personnages explicites d’assassins ou de profanateurs. Les autres personnages de femmes mortes ouvrent un espace d’incertitude dans lequel la hantise se déploie. Hantise de l’inavoué, de la culpabilité cachée. Hantise du tueur et du profanateur.

Ainsi, en passant d’un monde à l’autre, en traversant l’Atlantique, le thème du parricide couplé à l’inceste dont Freud allait bientôt faire la scène originelle européenne, et le motif de l’enquête sur ce thème, se sont-ils transformés en thème et motif d’enquête de la femme tuée et de l’homme tueur/profanateur. Le père n’est plus tué mais tueur, la mère n’est plus épousée mais morte et toute épouse, sœur ou fille devient une figure de cette mère morte. L’aveuglement du fils sur son propre crime (et Œdipe en résolvant l’énigme de son identité et de son double crime finira par se crever les yeux) se trouve chez Poe transposé dans le texte lui-même, avec, toujours, son point aveugle, son non-dit, son trou noir autour duquel le texte tourne sans jamais l’éclairer complètement.

2) Le viol de la chambre close

Dans son essai Le Principe poétique (1849), Poe écrit : « Tout poème, entend-on dire, devrait inculquer une morale et c’est à cette morale que doit se mesurer le mérite poétique de l’œuvre. Nous autres Américains avons spécialement patronné cette heureuse idée (…) mais la vérité toute simple est que si seulement nous nous autorisions à regarder dans nos âmes, nous y découvririons aussitôt qu’il n’existe ni ne peut exister sous le soleil d’œuvre plus empreinte de dignité et de noblesse que ce poème même – ce poème par soi-même – ce poème qui est poème et rien d’autre – ce poème écrit pour le seul poème. » Citant ce texte « révolutionnaire » de Poe dans sa préface au numéro de la revue Europe consacré à l’auteur américain (août-septembre 2001, n° 868-869), Henri Justin commente : « La clôture du texte tel qu’il la conçoit a quelque chose de la clôture monastique, elle active la verticalité – vers ciel et enfer, connaissance et anéantissement. » On pourrait ajouter à sa remarque que le poème selon Poe se suffirait à lui-même comme Dieu suffit au moine. Poe ne prône pas l’art pour l’art, mais l’élévation de l’âme par l’effet puissant d’un texte bref. Cette inversion de la conception américaine du poème par l’américain Poe n’est selon moi qu’une façon de dire noir sur blanc (selon un motif capital de la fin des Aventures d’Arthur Gordon Pym, 1838) l’homo americanus.

« Le merle blanc existe, mais il est si blanc qu’on ne peut le voir, et le merle noir n’est que son ombre », écrit Jules Renard dans son Journal (1900). Le narrateur du Corbeau parle de sa maison « hantée par l’horreur » et de son âme finalement tombée dans l’ombre qui flotte sur le sol, pour ne jamais s’en relever. Le merle noir de Poe est un corbeau, qui est l’ombre, le fantôme qui hante l’Américain si soucieux de morale. La méthode pourrait se rapporter à celle de Breton reprenant au début de Nadja (1928) l’adage « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es », en l’inversant en : « Dis-moi qui te hante, je te dirai qui tu es ». Si, comme le dit Hölderlin, « l’homme habite poétiquement le monde » (« En bleu adorable », 1808), son ombre l’habite horriblement. L’univers de Poe est un théâtre d’ombres – et il n’est pas étonnant que ce soit lui, un poète, un poète du nouveau monde, un auteur qui a réalisé la traversée et la transformation qu’elle implique, qui ait compris le premier, avant les astrophysiciens, pourquoi la nuit est noire – grâce à quoi nous pouvons admirer les étoiles, ce qui nous ramène à la contemplation du beau, opération salvatrice selon Poe.

Si un texte de Poe s’apparente comme le dit Henri Justin à une clôture monastique, c’est l’ombre de cette clôture et de l’élévation qu’elle permet qu’il nous montre. Les histoires de Poe ont lieu dans toutes sortes de maisons ou de pièces closes, voire murées (Le Chat noir, 1843), cellules de torture (Le Puits et le pendule, 1842), chambres ou tombeaux. Et pour permettre l’élévation, ces « clôtures » s’effondrent (La chute de la Maison Usher, 1839). Peut-être nous rapprochons-nous là de l’imaginaire américain de la frontière, d’une limite à toujours faire tomber, et qui ne tombe que dans le crime, commis contre les peuples aborigènes. La torture, le mal absolu, la mort, viennent de la vieille Europe et de la chrétienté comme dans Le Puits et le pendule (1842), placé sous le signe de l’Inquisition, mais aussi, dans le fantasme et l’épouvante du chrétien américain qui se souvient d’avoir été européen, d’un continent noir, sauvage, indéchiffré, figuré par l’orang-outan meurtrier de deux femmes dans un appartement parisien complètement fermé, dont on ne sait comment il a pu y entrer ni comment il a pu en sortir – appartement plus fermé encore après son passage, puisque l’animal qui tue pour avoir voulu singer l’homme civilisé a bouché le conduit de la cheminée avec le corps de la jeune fille assassinée. Figuré aussi par d’autres animaux, chat noir, corbeau. Et par l’univers entièrement noir des sauvages, noirs jusqu’aux dents, de l’énigmatique fin de son unique roman, Aventures d’Arthur Gordon Pym (1838). Si l’Américain a apporté sa « civilisation » mortelle sur le continent, il reste hanté par son crime, perpétré tout à la fois contre les populations autochtones, contre les populations africaines déportées et esclavagisées, contre les femmes également parfois déportées d’Europe et esclavagisées dans le mariage ou la prostitution, et contre la nature. Et cette hantise se renverse en peur de l’autre, du « noir », de l’ombre, du fantomatique « prophète de malheur », comme le narrateur du poème appelle le corbeau perché sur le buste de Pallas, déesse grecque de la raison renversée en folie, corbeau perché jusqu’à la fin des jours au-dessus du jeune homme qui, contrairement à Caïn poursuivi par l’œil dans le poème de Victor Hugo, semble ne pas être coupable du crime qu’il lui faut expier, n’en être que l’obscur héritier, aussi peu éclairé sur ce qu’il lui est imposé de payer que le Joseph K. du Procès de Kafka (1925). Poe n’en a pas fini d’être moderne.

3) Poe et Freud sont dans un bateau, Freud tombe à l’eau, qu’est-ce qui reste ?

Selon Lacan, Freud aurait dit à Young, qui le lui aurait rapporté, en arrivant à New York par bateau en 1909 : « ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ». Qu’elle ait été réellement prononcée ou seulement inventée, le succès de cette phrase appelle toujours de nouveaux commentaires. Le fait est que Freud a apporté à l’Amérique, et aux Américains, sinon la peste, en tout cas l’œdipe freudien. Et si les Américains s’en sont si bien emparés, c’est peut-être qu’il les soulageait d’avoir à connaître leur vrai mal, la peste réelle qu’ils avaient apportée avec eux sur ce continent bien avant l’arrivée de Freud, ce mal qu’un Edgar Poe leur montrait comme le plan d’eau reflétait la maison Usher fissurée, en leur donnant à ergoter sans fin sur un autre mal, plus ou moins fictif et en tout cas impliquant beaucoup moins leur culpabilité puisque fondé sur des crimes seulement symboliques et non sur la destruction effective de peuples, de personnes, d’animaux, d’espaces naturels. En débarquant à New York, Freud apportait Woody Allen. La théorie freudienne, comme un dogme religieux, opérait une occultation et un renversement de la vérité en déplaçant la culpabilité de l’homme, en la faisant endosser à l’enfant, désormais plombé, empesté, de désirs incestueux. Si donc tout vient de l’enfant, comme dans le dogme du péché originel, l’adulte recouvre les droits du colon sur tout être en situation de faiblesse par rapport à lui, que ce soit un enfant, une femme, une personne issue d’une minorité. Là encore on peut penser à ce qu’il en résulte non seulement dans l’art mais aussi dans la biographie de Woody Allen et de tant d’autres personnages, à l’instar de Weinstein, dont l’affaire a éclaté comme la révélation de la peste dans Thèbes : une « vapeur pestilentielle », pour reprendre les mots de Poe, s’exhalant de la pourriture générale autour de la maison Usher – prête à s’effondrer, comme, peut-être, à l’heure actuelle un système patriarcal oppresseur et criminel ? Le nouveau monde, cet éden, cet eldorado violés comme les chambres closes d’Edgar Poe, n’en continueront pas moins à regarder, de leur envoyé planté sur le buste d’Athéna, l’homme qui ne voudra pas savoir.

ces jours-ci à Paris 13e, photos Alina Reyes

ces jours-ci à Paris 13e, photos Alina Reyes

*

ces jours-ci à Paris 13e, photos Alina Reyes

ces jours-ci à Paris 13e, photos Alina Reyes