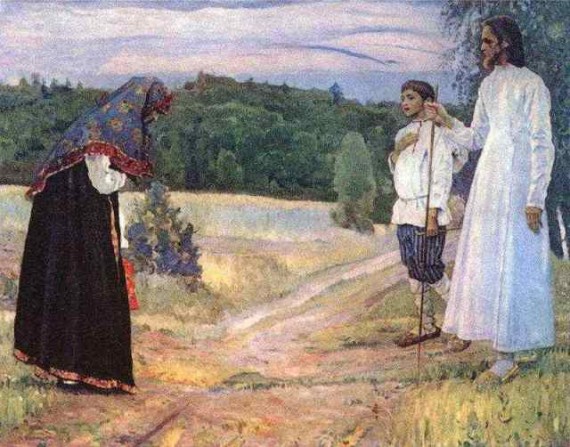

Sergei Kirillov, Un courrier

Sergei Kirillov, Un courrier

« Il sait que sa propre intelligence de l’Écriture n’est pas encore cette pleine intelligence qui doit se répandre sur le monde, mais il a l’assurance d’en être l’annonciateur ; il sait que l’Ordre qu’il fonde n’est pas encore cet ordre parfait qui doit caractériser la société future, mais il a l’assurance qu’il en sera le précurseur. » (p.62)

« On peut le dire avec Dom Cyprien Baraut : par sa « transposition de l’éternel au temporel », Joachim de Flore nous apparaît comme « une figure unique dans l’histoire de la spiritualité au moyen âge ». Son utopie restait cependant médiévale. Modelée sur la Vierge Marie, prototype du silence intérieur, de la simplicité de vie, de la foi pure et candide, cette société d’hommes spirituels détachés de toutes »choses mondaines », aimables, pacifiques, menant une vie si limpide qu’ils paraîtraient venus du fond des cieux, d’hommes ayant percé le sens de tous les symboles et pénétré « dans la plénitude de la vérité », pouvant certifier qu’ils n’avaient rien rejeté de l’héritage chrétien mais qu’ils en avaient, sous l’action de l’Esprit de Dieu, transfiguré toute la lettre en esprit : assurément c’était bien, de toutes les utopies, la plus belle… Dans la longue suite de ses métamorphoses, elle deviendra souvent méconnaissable. Elle finira même par se muer en son contraire, à partir du jour où ce que l’abbé de Flore concevait comme l’oeuvre de l’Esprit serait envisagé comme devant advenir par les énergies immanentes au monde ou comme devant être effectué par la seule action de l’homme. » (pp 66-67)

Henri de Lubac se propose donc maintenant de faire l’inventaire de la postérité de Joachim, et de ses errements. Sans doute sa vision était-elle ambiguë : annoncer le règne de l’Esprit sur terre et l’attendre, c’était risquer, en transposant l’éternel dans le temporel, de perdre de vue l’éternel. Arrêtons-nous un moment sur cette question.

S’il n’est qu’un Dieu, la distinction entre éternel et temporel ne peut être qu’humaine. En Dieu il n’est qu’un temps, où l’éternel et le temporel s’épousent. Sans doute est-ce celui auquel aspire Joachim, comme le principe monastique.

Le Royaume est à venir, mais le Royaume est déjà là, tout proche. Car le temps est fractal. Chaque petite partie de son immense déploiement renvoie à, et rebondit sur, l’éternel sa source et son déploiement. Et son déploiement, son tout, se répercute et se donne constamment dans chacune de ses parties.

Or le déploiement du temps, tout en étant l’éternel, rejoint le temporel puisqu’il est aussi mouvement, être en train d’avoir lieu. Quel est ce lieu ? Sa création et à la pointe de celle-ci, l’homme en qui l’Esprit s’incarne et travaille. S’incarne : c’est la naissance du Christ. Travaille : c’est sa Croix. Une fois franchie et dépassée la Croix, le rapport s’inverse : ce n’est plus l’Esprit qui est dans l’homme, c’est l’homme qui est dans l’Esprit. Ce n’est plus l’éternel qui féconde le temporel (Marie), mais le temporel mort et ressuscité (le Christ) qui féconde l’éternel. Voilà la vraie conversion, la conversion totale, que nous attendons et nommons Parousie.

Oui, c’est un contresens de croire que le Royaume peut être de « ce monde », c’est-à-dire du temporel. La vie éternelle ne peut venir du monde mortel. La vie vient de la vie. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la vie éternelle de notre vivant en ce monde. Ce à quoi nous devons renoncer, c’est au monde mortel. Le monde mortel ne peut que nous laisser cloués à la loi du temps mortel comme de mauvais larrons.

La naissance de Jésus, son entrée à Jérusalem et sa crucifixion sont des fractalisations d’une même opération pascale. Il s’agit de pénétrer le monde temporel en le fécondant puis de le traverser afin de lui ouvrir le passage vers le monde éternel. La fractalisation, nous le voyons là, n’est pas une perpétuelle répétition mais une avancée et une action performante. Le Royaume n’est pas un état à gagner, le Royaume est un être à vivre dans la fécondation.

Sergei Kirillov, Un courrier

Sergei Kirillov, Un courrier Vsevolod Ivanov,

Vsevolod Ivanov,