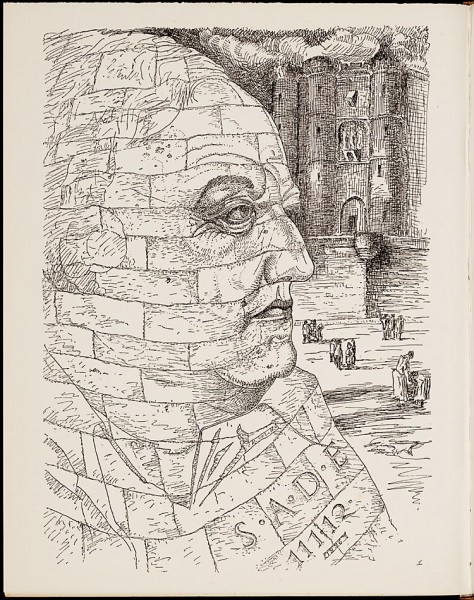

Sade par Man Ray

« Dès son premier véritable ouvrage, les Considérations sur la France (1796), qu’il rédige à Lausanne où il est émigré et qu’il publie avec la fausse indication de Londres, Joseph de Maistre écrit : « Il me semble que tout vrai philosophe doit opter entre ces deux hypothèses ou qu’il va se former une nouvelle religion, ou que le christianisme sera rajeuni de quelque manière extraordinaire. C’est entre ces deux suppositions qu’il faut choisir, suivant le parti qu’on a pris sur la vérité du christianisme ». Un tel propos ne saurait être celui d’un réactionnaire simpliste. Naturellement, c’est vers la seconde hypothèse qu’il penche ; mais la perspective dans laquelle il envisage le « rajeunissement » chrétien est radicale : « Cette conjoncture, poursuit-il, ne sera repoussée dédaigneusement que par ces hommes à courte vue, qui ne croient possible que ce qu’ils voient. Quel homme de l’antiquité eut pu prévoir le christianisme ? Et quel homme étranger à cette religion eût pu, dans ses commencements, en prévoir les succès ? Comment savons-nous qu’une grande révolution morale n’est pas commencée ? ». Et comme au temps du Mémoire au Duc de Brunswick, la perspective oecuménique accompagne cette vue d’avenir. » (p.296)

« Partout, dans l’oeuvre de cet apologiste de la papauté, on entrevoit, « dès qu’il se livre à son inspiration propre, ce pressentiment, plus ou moins explicite, plus ou moins enveloppé, d’une évolution extraordinaire dans le catholicisme » [L.Biraut] : « Tous les êtres gémissent et tendent, avec effort et douleur, vers un autre ordre de choses ».

(…) Il s’en tenait alors à une doctrine, déjà très personnelle, du développement dogmatique et institutionnel dans l’Église, doctrine qui fait de lui un des précurseurs, reconnu comme tel (…) par Newmann lui-même, du célèbre Essay on the Development. C’est ainsi qu’il écrira, dans son Essai sur le principe générateur des constitutions politiques (publié peu avant sa mort) : « Rien de grand n’a de grands commencements… L’accroissement insensible est le véritable signe de la durée, dans tous les ordres possibles des choses »… » (p.297)

« Le chrétien et catholique Ballanche est très dur contre la philosophie déiste du XVIIIe siècle ; il sait aussi combien la crise révolutionnaire fut « horrible », il a toujours gardé un souvenir terrifié des horreurs subies par sa ville de Lyon au temps de son adolescence ; mais (en cela proche de Maistre) il croit que c’est une loi mystérieuse de la Providence « que le bien sorte du mal, que le bien ne puisse s’opérer sans douleur, que la grandeur du bien se mesure même par l’étendue et l’intensité de la douleur ». » (p.312)

*

Voici précisément où se trouve l’écueil dans la pensée de Maistre, l’écueil qui a pu faire naufrager des âmes moralement faibles dans la croyance au mal, et à la nécessité de faire le mal, à l’instar des écrits de Sade, contemporain de ces mêmes horreurs de l’histoire. Lubac ne s’y arrête pas, tel n’étant pas son sujet, mais si l’on voulait rapporter cette funeste croyance au joachimisme, on pourrait dire qu’elle en est la plus monstrueuse perversion. Au lieu d’une espérance dans l’attente du Saint-Esprit, un nihilisme intégral dans la soumission à l’esprit du mal.

Dans le « Neuvième entretien » des Soirées de Saint-Pétersbourg, le Chevalier cite de longs passages de Jennyngs, dont voici l’essentiel :

« Un homme acquitte les dettes d’un autre homme. Mais… pourquoi Dieu accepte ces punitions, ou à quelles fins elles peuvent servir, c’est sur quoi le christianisme garde le silence ; et ce silence est sage. Mille instructions n’auraient pu nous mettre en état de comprendre ces mystères, et conséquemment il n’exige point que nous sachions ou que nous croyions rien sur la forme de ces mystères.

(…) Je sens bien que, dans toutes ces considérations, nous sommes continuellement assaillis par le tableau si fatigant des innocents qui périssent avec les coupables ; mais sans nous enfoncer dans cette question qui tient à tout ce qu’il y a de plus profond, on peut la considérer seulement dans son rapport avec le dogme universel et aussi ancien que le monde, de la réversibilité des douleurs de l’innocence au profit des coupables.

(…) Le christianisme est venu consacrer ce dogme qui est infiniment naturel à l’homme, quoiqu’il paraisse difficile d’y arriver par le raisonnement. (…) le christianisme… repose tout entier sur ce même dogme agrandi, de l’innocence payant pour le crime.

L’autorité qui approuve ces ordres choisit quelques hommes et les isole du monde pour en faire des conducteurs.

Il n’y a que violence dans l’univers ; mais nous sommes gâtés par la philosophie moderne, qui nous a dit que tout est bien, tandis que le mal a tout souillé, et que dans un sens très vrai, tout est mal, puisque rien n’est à sa place. »

Les passages soulignés en italique le sont par Maistre. Il est aisé de comprendre où peut mener une telle vision.

Je me suis présentée simplement, offrant ma parole et ma vie. Ceux qui croient secrètement au mal m’ont écartée et se sont mis à machiner, afin d’arriver à prendre plutôt que de recevoir, comme mus par un instinct de terreur et de vieux sacrifice à accomplir pour tenter de maîtriser ce qui est de Dieu, et qu’ils croient mauvais.

Mon amour est intact, mon offrande toujours la même, et je donnerai ce qui m’a été donné à donner, dès que les conditions ne seront plus telles que le mal viendrait tout souiller, pour reprendre les termes cités par Maistre, à volonté toujours de nouveau, comme il en est depuis trop longtemps. Ce que j’ai supporté, ni le livre ni l’ordre n’ont à le subir, je tiens à y veiller.

Sortons, allons au jardin, il n’est pas mauvais puisque nous y ressusciterons, oui.