Alexandre Ivanov, « L’Apparition du Christ au peuple »

*

Pour faire suite à la note d’hier, voici d’abord l’apologue de l’éléphant, raconté par Albert Thibaudet :

« Il s’agit d’écrire un ouvrage sur l’éléphant. L’Anglais part pour l’Afrique et les Indes et en rapporte un gros mémoire en désordre, bourré de descriptions et de chiffres, y compris celui de ses notes d’hôtel. L’Allemand descend en lui-même pour y trouver l’Idée de l’éléphant, l’éléphant en soi, l’Ur-éléphant. Le Français écrit, au café du Jardin d’acclimatation, un brillant article sur l’éléphant, où l’on remarque des allusions fines à M.Chéron, et où Georges Pioch n’est pas oublié. Le Polonais rédige un mémoire sur L’Éléphant et la Question polonaise (ce qui n’est pas si ridicule). Et le Russe apporte un livre qui s’appelle : L’Éléphant existe-t-il ? (…) Quant au surréalisme (la rue de Grenelle…), il mènerait à l’extrême limite (jusqu’au kamtchaka) la tendance russe : l’éléphant n’existe pas : tout est éléphant ; et la solution du problème de l’éléphant se trouve remplacée, dans l’école de Poisson soluble, par la solution de l’éléphant. L’éléphant et nous vivons pourtant dans un monde de solides, quand le diable y serait ! – Précisément, le diable y est… »

Albert Thibaudet, « Du surréalisme », 1925, in Réflexions sur la littérature, éd. Quarto Gallimard

Et ces paroles de Nabokov sur les trois auteurs russes en question hier : Gogol, Dostoïevski et Tolstoï (les trois, puis l’un après l’autre) :

« Tolstoï est le plus grand des romanciers et nouvellistes russes. En écartant Pouchkine et Lermontov, ses précurseurs, on pourrait distribuer les prix de la façon suivante : premier, Tolstoï ; deuxième, Gogol ; troisième, Tchekhov ; quatrième, Tourgueniev. Mais j’ai un peu l’impression de noter des copies d’élèves, et je suis sûr que Dostoïevski et Saltykov m’attendent à la porte de mon bureau pour me demander des explications sur leurs piètres résultats. »

Et maintenant, sur Gogol :

« Les Âmes mortes, sous leur forme achevée, devaient former un tryptique : Crime, Châtiment et Rédemption. Atteindre ce but était absolument impossible, d’une part parce que, si on le laissait agir, le talent unique de Gogol ne manquerait pas de saccager n’importe quel thème conventionnel, d’autre part parce que Gogol avait imposé le rôle principal, celui du pécheur, à une personne – si l’on peut appeler Tchitchikov une personne – ridiculement peu faite pour ce rôle, et qui, en outre, évoluait dans un univers où sauver son âme est tout simplement une des choses qui n’arrivent jamais. Un prêtre décrit avec bienveillance eût été aussi totalement impossible, au milieu des personnages gogoliens du premier volume, qu’une gauloiserie chez Pascal ou une citation de Thoreau dans le dernier discours de Staline.

(…) Comme toutes les grandes réussites littéraires, son œuvre est un phénomène de langage et non d’idées.

(…) Gogol naquit le 1er avril 1809. Selon sa mère (qui, bien sûr, a inventé la sinistre anecdote qui suit), Kapnist, célèbre et médiocre poète, lut un poème qu’il avait écrit à l’âge de cinq ans. Kapnist étreignit le solennel morveux et déclara aux parents ravis : « Il deviendra un écrivain de génie à condition que le destin lui donne pour maître et pour guide un bon chrétien. » Mais l’autre chose – le fait qu’il naquit un premier avril – est vraie. »

Sur Dostoïevski :

« Je citerai une remarque très juste de Mirski au sujet de Dostoïevski : « Son christianisme […] est des plus contestables […] C’est une attitude spirituelle plus ou moins superficielle qu’il serait dangereux de confondre avec le vrai christianisme.

(…) Les malheurs de la dignité humaine, thème favori de Dostoïevski, relèvent de la farce autant que du drame. (…) J’insiste sur le fait que Dostoïevski est plus un dramaturge qu’un romancier. Ses romans sont une succession de dialogues et de scènes où tous les personnages sont rassemblés – et qui utilisent tous les expédients du théâtre, comme la scène à faire, le visiteur inattendu, l’interlude comique, etc. »

Et sur Tolstoï :

« Peintre ou prédicateur, faisant fi de tous les obstacles, Tolstoï s’acharnait à découvrir la vérité. Simplement, selon qu’il écrit Anna Karénine ou qu’il prêche, sa méthode diffère ; mais aussi subtil que soit son art, et ennuyeux son prêchi-prêcha, cette vérité qu’il recherche laborieusement, à l’aveuglette, ou qu’il trouve comme par enchantement au coin de la rue, est toujours la même vérité. Cette vérité, c’est lui. Et lui, c’est l’art.

(…) La vieille vérité russe n’a jamais été une compagne de tout repos ; elle avait un tempérament fougueux, un pas pesant. Ce n’était pas simplement la vérité de tous les jours, la pravda, mais l’immortelle istina – pas la vérité, mais la lumière intérieure de la vérité. Lorsque Tolstoï finit par la trouver en lui-même, dans la splendeur de son imagination créatrice, alors, presque inconsciemment, il fut sur la bonne voie.

(…) Istina, la vérité essentielle, est un des rares mots de la langue russe qui n’ait pas de rime. Il n’a ni correspondant verbal ni liaison verbale. Il se tient à l’écart avec un simple rappel de la racine « se tenir », dans la sombre brillance de son roc immémorial. »

Vladimir Nabokov, Littératures II, trad. de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek, éd. Fayard

*

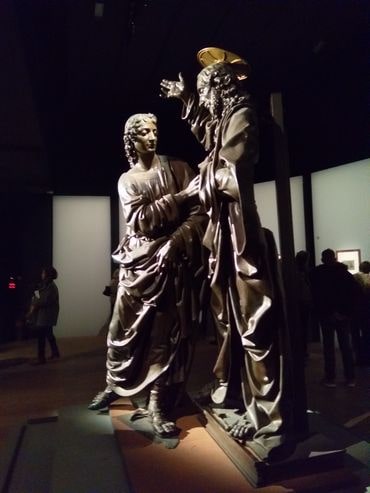

Le Christ et saint Thomas ou L’Incrédulité de saint Thomas. À l’entrée de l’exposition, et la dramatisant judicieusement, se dresse cette œuvre de Verrocchio, chez qui Léonard fit son apprentissage. Entourée de multiples études de drapés, révélant que le peintre s’est inspiré des effets de lumière et d’ombre sur le bronze.

Le Christ et saint Thomas ou L’Incrédulité de saint Thomas. À l’entrée de l’exposition, et la dramatisant judicieusement, se dresse cette œuvre de Verrocchio, chez qui Léonard fit son apprentissage. Entourée de multiples études de drapés, révélant que le peintre s’est inspiré des effets de lumière et d’ombre sur le bronze.

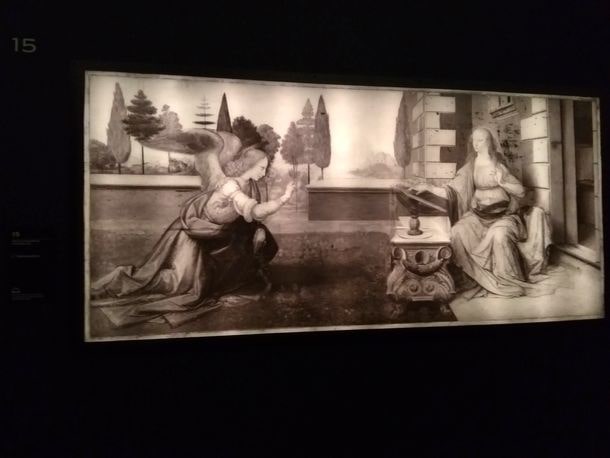

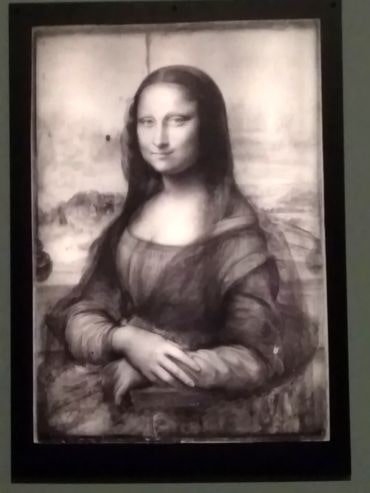

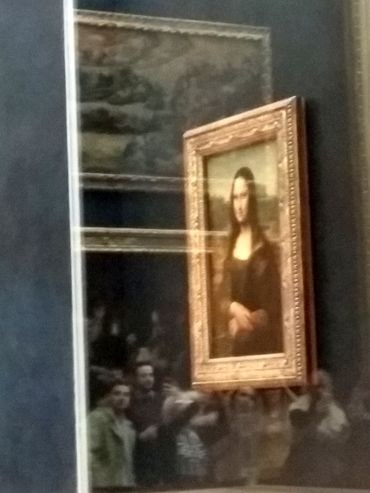

Plusieurs œuvres absentes, comme L’Annonciation, L’Adoration des mages ou La Joconde, sont présentées en réflectographie infrarouge, un procédé qui met en évidence le dessin et donne un effet de pénétration saisissant.

Plusieurs œuvres absentes, comme L’Annonciation, L’Adoration des mages ou La Joconde, sont présentées en réflectographie infrarouge, un procédé qui met en évidence le dessin et donne un effet de pénétration saisissant.

*

*

*

* *

*  La Belle Ferronière et un admirateur

La Belle Ferronière et un admirateur La Vierge aux rochers prise sur le vif par un portable

La Vierge aux rochers prise sur le vif par un portable Le Musicien, à l’écoute

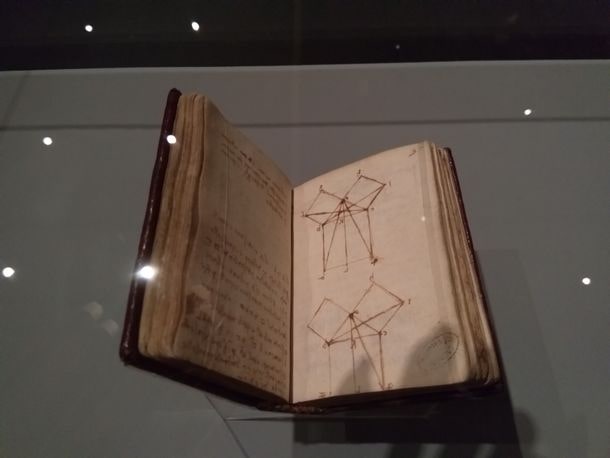

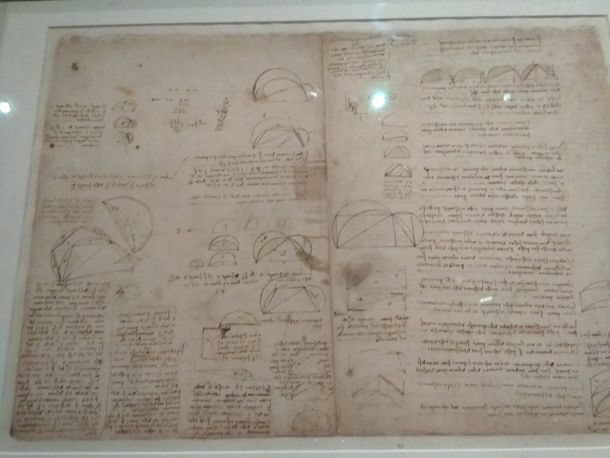

Le Musicien, à l’écoute De nombreux manuscrits des travaux scientifiques de Léonard

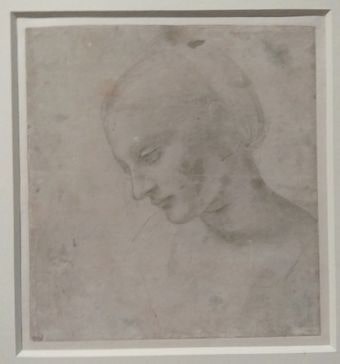

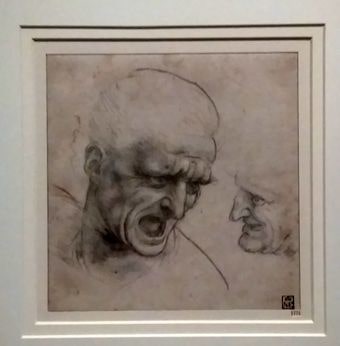

De nombreux manuscrits des travaux scientifiques de Léonard  Et toujours d’admirables dessins

Et toujours d’admirables dessins

la Sainte Anne

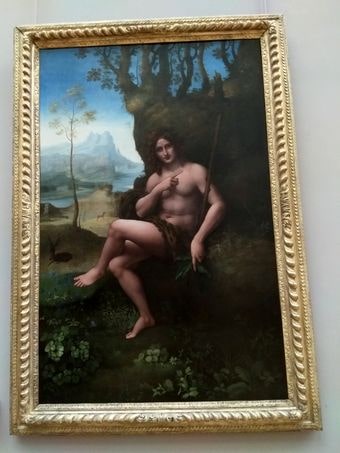

la Sainte Anne  le Saint Jean

le Saint Jean *

*

*

*

Aujourd’hui à Paris, photos Alina Reyes

Aujourd’hui à Paris, photos Alina Reyes

Un resto sympa pour commencer

Un resto sympa pour commencer Vue de notre appartement à l’appart-hôtel, que je ne me lassais pas de contempler, avec les lignes graphiques des toits et la véranda, et la nuit les lumières

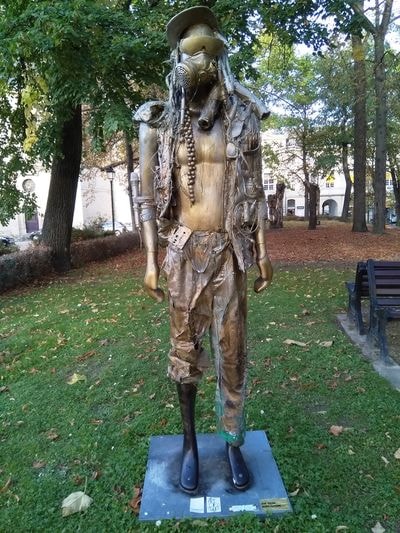

Vue de notre appartement à l’appart-hôtel, que je ne me lassais pas de contempler, avec les lignes graphiques des toits et la véranda, et la nuit les lumières Une sculpture sur l’emplacement de la Grande synagogue détruite pendant la guerre, reconstruite ailleurs dans la ville

Une sculpture sur l’emplacement de la Grande synagogue détruite pendant la guerre, reconstruite ailleurs dans la ville J’ai compté jusqu’à cinq étages sous les toits de certains immeubles

J’ai compté jusqu’à cinq étages sous les toits de certains immeubles Derrière la maison, la cathédrale la plus visitée de France (Notre-Dame de Paris étant hors jeu), haute de 144 mètres et contenant tant de merveilles qu’on pourrait y consacrer des milliers de pages, comme il y est dit quelque part

Derrière la maison, la cathédrale la plus visitée de France (Notre-Dame de Paris étant hors jeu), haute de 144 mètres et contenant tant de merveilles qu’on pourrait y consacrer des milliers de pages, comme il y est dit quelque part

Son horloge astronomique, que nous avons vue s’animer au quart d’heure

Son horloge astronomique, que nous avons vue s’animer au quart d’heure Une fresque récente plutôt réussie, mais le panneau en grec du Christ annonçant « Je suis le chemin, la vérité et la vie » comporte deux fautes. Sans doute l’artiste, Christoff Baron, ne connaît-il pas le grec, mais il est regrettable que personne d’autre ne l’ait vu

Une fresque récente plutôt réussie, mais le panneau en grec du Christ annonçant « Je suis le chemin, la vérité et la vie » comporte deux fautes. Sans doute l’artiste, Christoff Baron, ne connaît-il pas le grec, mais il est regrettable que personne d’autre ne l’ait vu

Un menuisier à l’atelier, fabriquant des jouets de bois

Un menuisier à l’atelier, fabriquant des jouets de bois

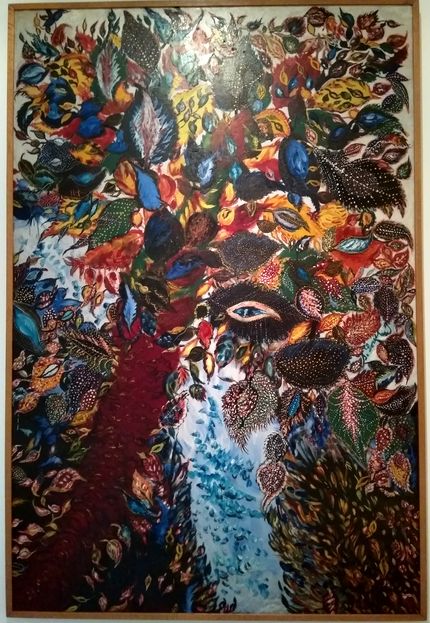

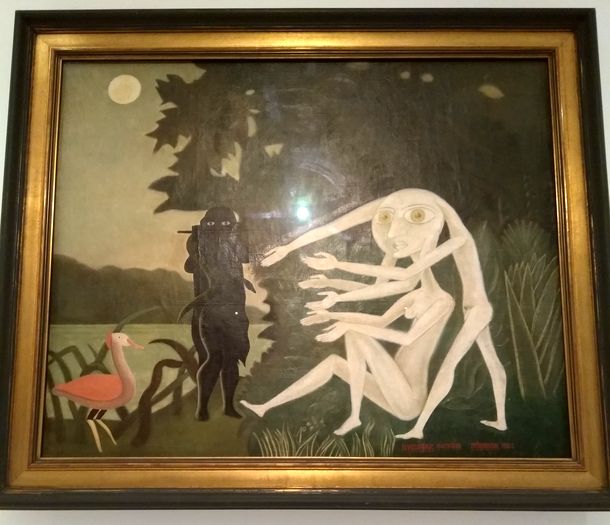

qui possède plusieurs belles œuvres de Victor Brauner – ci-dessus « Logos et les trois matières »

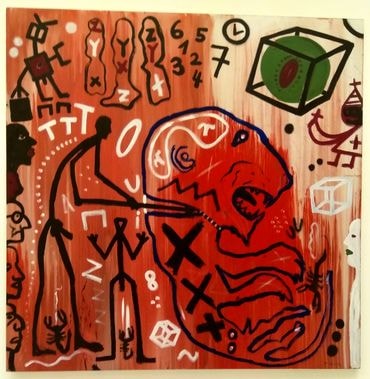

qui possède plusieurs belles œuvres de Victor Brauner – ci-dessus « Logos et les trois matières » et aussi, entre autres de A.R. Penck – ci-dessus « Avant le rebut »

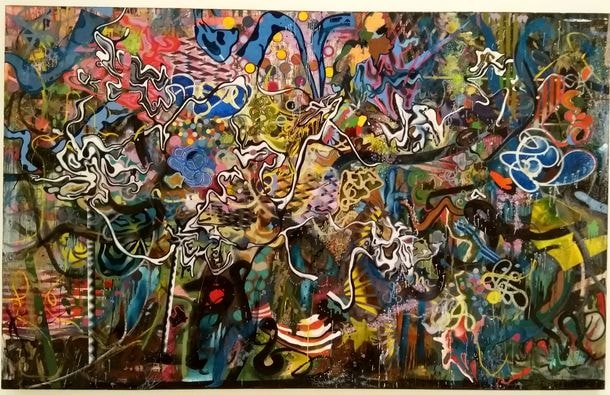

et aussi, entre autres de A.R. Penck – ci-dessus « Avant le rebut » Daniel Richter, « L’éternel rêve éveillé des trois fous de la montagne »

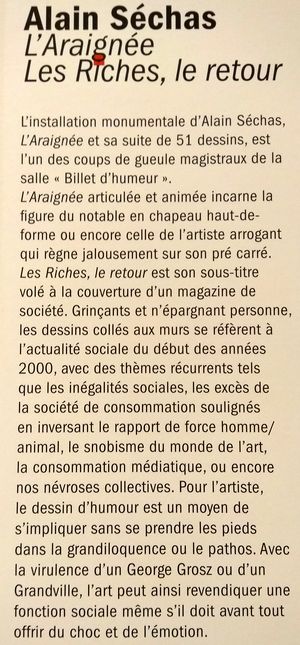

Daniel Richter, « L’éternel rêve éveillé des trois fous de la montagne » L’installation d’Alain Séchas, mentionnée dans

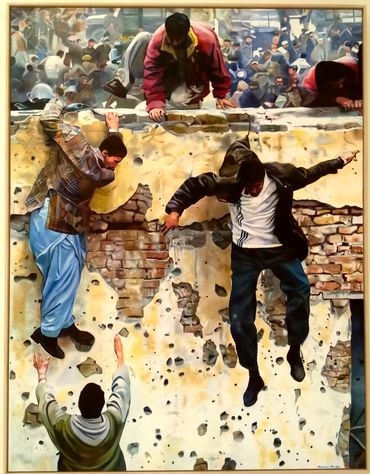

L’installation d’Alain Séchas, mentionnée dans  Malcolm Morley, « Wall Jumpers »

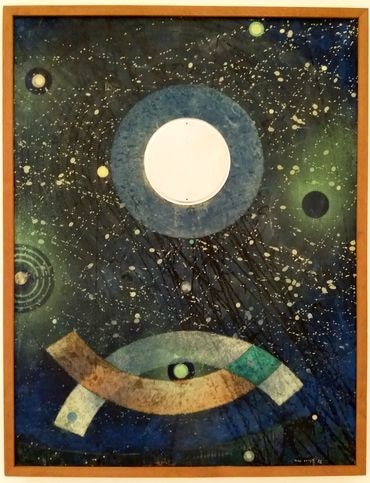

Malcolm Morley, « Wall Jumpers » Max Ernst, « Les poissons noctambules »

Max Ernst, « Les poissons noctambules » Vassily Kandisky, « Salon de musique »

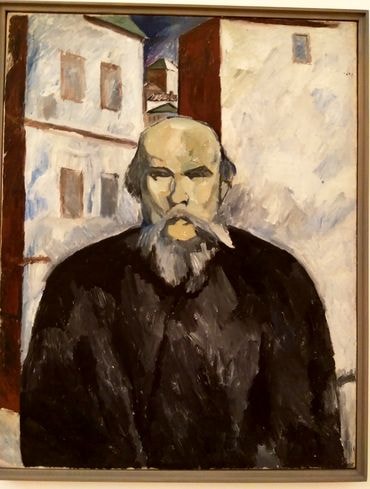

Vassily Kandisky, « Salon de musique » Natalia Gontcharova « Portrait de Verlaine »

Natalia Gontcharova « Portrait de Verlaine » Niki de Saint Phalle, « Élisabeth »

Niki de Saint Phalle, « Élisabeth »

un selfie au sommet, et voilà la réponse du ciel

un selfie au sommet, et voilà la réponse du ciel

où se trouve la « maison des gardes »

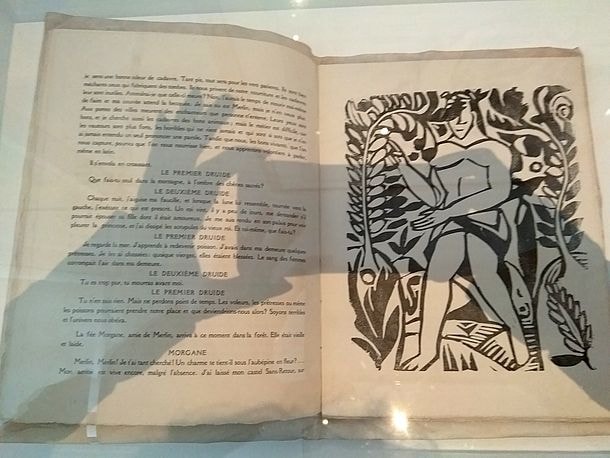

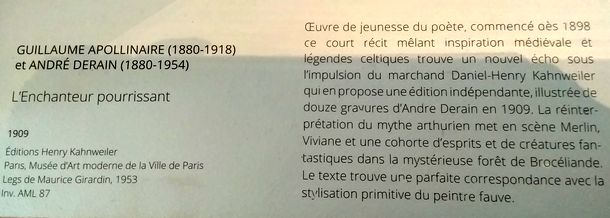

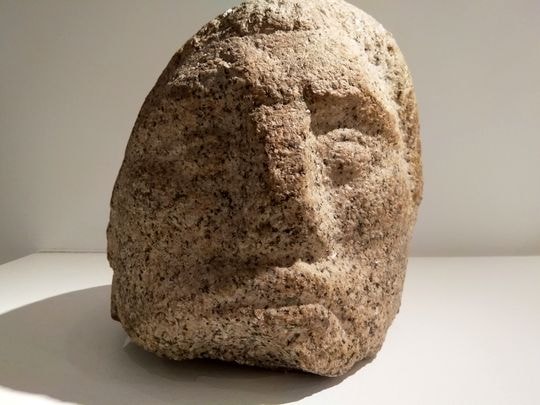

où se trouve la « maison des gardes » avec ses merveilles du Moyen Âge, si primitives

avec ses merveilles du Moyen Âge, si primitives et si actuelles parfois

et si actuelles parfois

*

*

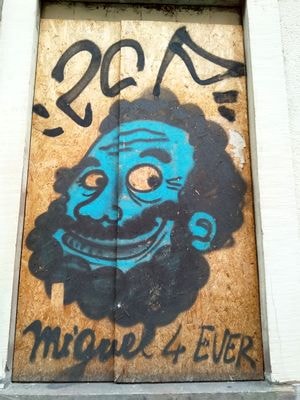

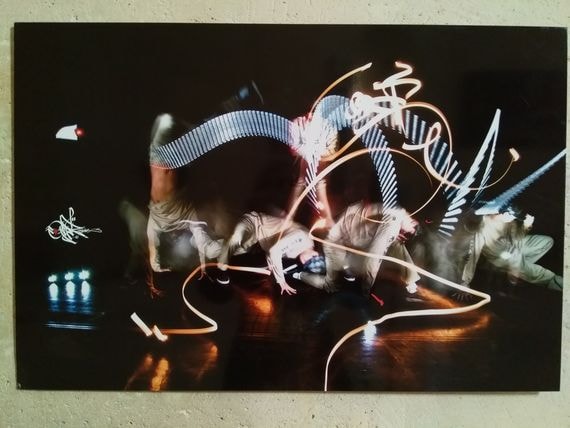

Nous sommes entrés pour prendre un verre dans cet hôtel entièrement orné de Street Art

Nous sommes entrés pour prendre un verre dans cet hôtel entièrement orné de Street Art

…

…

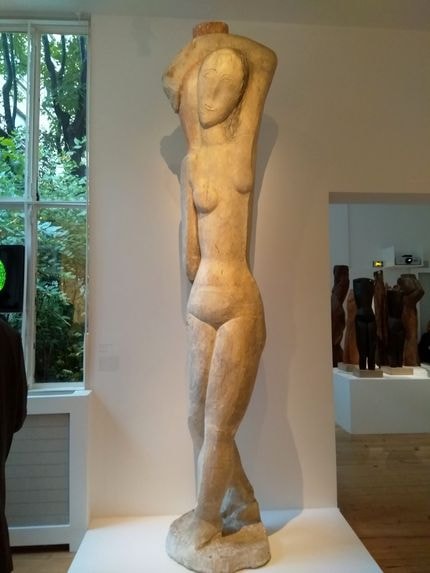

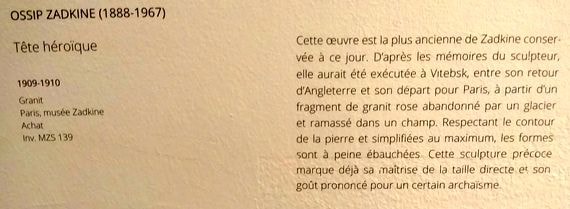

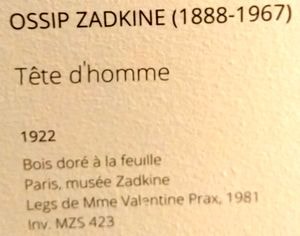

Dans la première pièce, la forêt des silhouettes de Zadkine

Dans la première pièce, la forêt des silhouettes de Zadkine

Hier au musée Zadkine, photos Alina Reyes

Hier au musée Zadkine, photos Alina Reyes

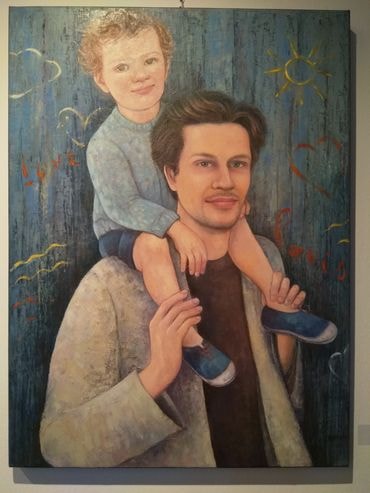

La salle consacrée à l’artiste invité cette année, Laurent Corvaisier

La salle consacrée à l’artiste invité cette année, Laurent Corvaisier Poulopoulos, « L’oiseau de rêve » et « Argos »

Poulopoulos, « L’oiseau de rêve » et « Argos » Sous trois de ses faces…

Sous trois de ses faces…  « Minerve »

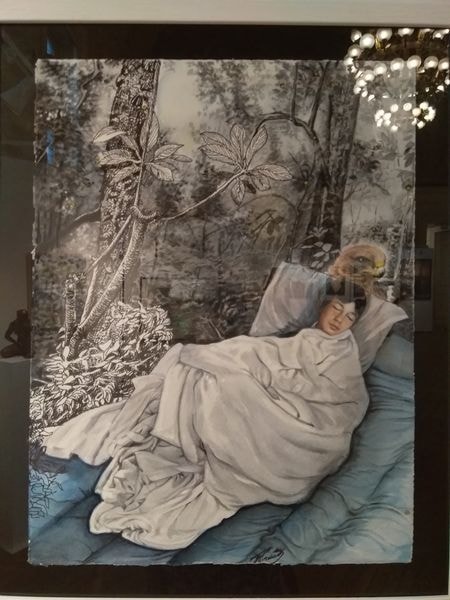

« Minerve »  Annick Poiraud, « Le rêve » (avec reflets de la salle)

Annick Poiraud, « Le rêve » (avec reflets de la salle) Sophie Bosse, « Mémoire d’Orient »

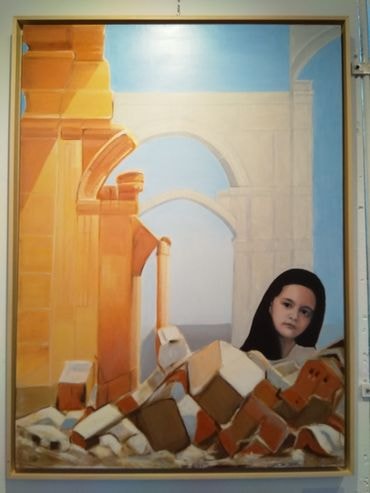

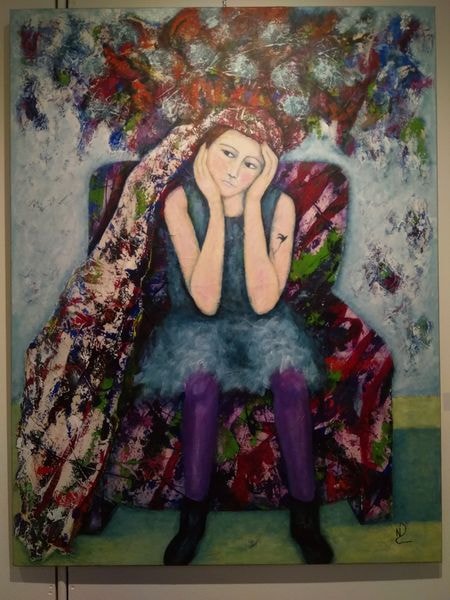

Sophie Bosse, « Mémoire d’Orient » Nicole Mancuso, « Enfance »

Nicole Mancuso, « Enfance » Nicole Sadin, « Bleu pourpre »

Nicole Sadin, « Bleu pourpre » Christian Hartmann, « Manhattan, le Whitehall Building »

Christian Hartmann, « Manhattan, le Whitehall Building » Neumi Dudas Crepel, « Purple Doubt »

Neumi Dudas Crepel, « Purple Doubt » Aujourd’hui à la mairie du treizième arrondissement de Paris, photos Alina Reyes

Aujourd’hui à la mairie du treizième arrondissement de Paris, photos Alina Reyes

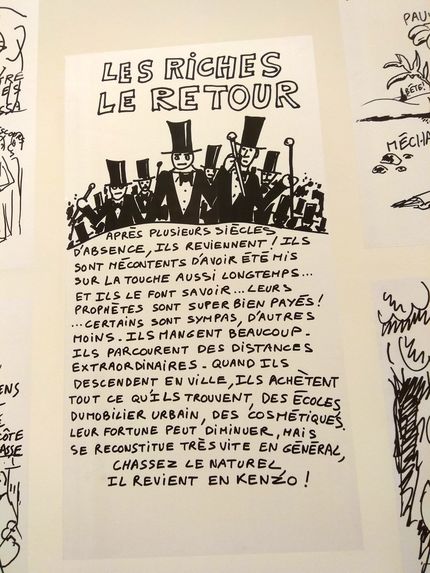

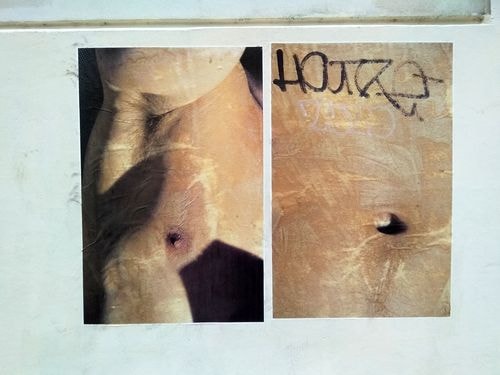

Sur un mur, dans la rue

Sur un mur, dans la rue

Sur le rideau de fer d’une boulangerie

Sur le rideau de fer d’une boulangerie À la fenêtre d’un bureau

À la fenêtre d’un bureau Place d’Italie dans un abribus, lendemain de Techno Parade & Gilets jaunes

Place d’Italie dans un abribus, lendemain de Techno Parade & Gilets jaunes Dans la cour de la Manufacture des Gobelins

Dans la cour de la Manufacture des Gobelins À la BnF, où j’ai travaillé aujourd’hui face à la forêt intérieure

À la BnF, où j’ai travaillé aujourd’hui face à la forêt intérieure

à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes

à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes