D’un point de vue romanesque, – puisque Ginzburg ne dédaignait pas cet aspect de l’histoire – Menocchio m’apparaît comme une sorte de pendant de Don Quichotte, son miroir inversé : l’homme réel, celui qui ne combat point les moulins mais les fait tourner, et pourtant se retrouve en butte, comme le personnage de fiction, et comme lui en raison de son imaginaire, à l’ordre social et à ses mesures de rétorsion envers qui ne s’y soumet pas. Menocchio et Don Quichotte ont chacun une vision grandiose et dérisoire du monde. L’un et l’autre tiennent à leur univers, voire à leur délire, plus qu’à leur vie. C’est qu’il est aussi, du moins pour Menocchio, leur liberté. Le monde le sait : à leurs yeux, il n’est rien, ou si peu. Pire : dans leur vision, les hommes pourraient se voir, voir par la faille ouverte sur un autre monde le mensonge qui gouverne le leur. Le meunier et l’hidalgo élaborent un univers fictif qui dit la vérité, tandis que les hommes occultent la vérité en falsifiant le réel. Et c’est pourquoi le monde s’emploie à détruire ses révélateurs. Les moulins contre lesquels joute le bien réel Menocchio sont une bien réelle église, dont les chefs l’emprisonneront, le persécuteront et le mettront à mort.

D’un point de vue romanesque, – puisque Ginzburg ne dédaignait pas cet aspect de l’histoire – Menocchio m’apparaît comme une sorte de pendant de Don Quichotte, son miroir inversé : l’homme réel, celui qui ne combat point les moulins mais les fait tourner, et pourtant se retrouve en butte, comme le personnage de fiction, et comme lui en raison de son imaginaire, à l’ordre social et à ses mesures de rétorsion envers qui ne s’y soumet pas. Menocchio et Don Quichotte ont chacun une vision grandiose et dérisoire du monde. L’un et l’autre tiennent à leur univers, voire à leur délire, plus qu’à leur vie. C’est qu’il est aussi, du moins pour Menocchio, leur liberté. Le monde le sait : à leurs yeux, il n’est rien, ou si peu. Pire : dans leur vision, les hommes pourraient se voir, voir par la faille ouverte sur un autre monde le mensonge qui gouverne le leur. Le meunier et l’hidalgo élaborent un univers fictif qui dit la vérité, tandis que les hommes occultent la vérité en falsifiant le réel. Et c’est pourquoi le monde s’emploie à détruire ses révélateurs. Les moulins contre lesquels joute le bien réel Menocchio sont une bien réelle église, dont les chefs l’emprisonneront, le persécuteront et le mettront à mort.

Le fromage et les vers est sous-titré L’univers d’un meunier du XVIe siècle. Titre et sous-titre indiquent la démarche de l’auteur : à partir d’un meunier dont il s’approche au plus près, faire rayonner son univers, un peu à la façon dont les vers sortent du fromage dans la métaphore du sujet en question. Carlo Ginzburg détaille le choix de sa méthode dans sa préface, puis la met en œuvre.

Carlo Ginzburg est l’un des plus éminents fondateurs de la microhistoire. Il a étudié les mentalités populaires puis les procès en sorcellerie au Moyen Âge. Philologue et érudit, il est un spécialiste de la période de l’Inquisition. L’histoire de sa famille a en partie déterminé son intérêt pour les persécutions et les victimes de l’histoire. Adversaire du « néo-scepticisme historique » qui a pu conduire notamment au négationnisme, il a marqué son souci de fonder le récit des faits historiques sur des preuves, afin de le distinguer du récit de fiction, tout en revendiquant la possibilité d’emprunts entre les deux genres. Travaillant comme au « microscope », il cherche les traces et les indices qui peuvent éclairer des parts et des sujets méconnus de l’histoire. Paru en 1980, Le fromage et les vers, écrit comme un « roman policier », suscita un vif débat du fait de son caractère novateur.

Le fromage et les vers est une enquête sur Domenico Scandela, surnommé Menocchio, un meunier qui vécut au XVIe siècle dans le Frioul et « mourut brûlé sur l’ordre du Saint-Office ». Ginzburg expose dans la préface son projet, qui s’inscrit dans l’intérêt pour « les classes subalternes » plutôt que pour « la geste des rois », et les questions de méthode auxquelles est confronté l’historien qui cherche à rendre compte de la « culture populaire » d’une époque et d’une personne. Puis l’auteur déroule son récit, construit de façon originale sans chapitres mais dans une suite de 62 points.

Né en 1532, Menocchio, sans être riche, n’était pas non plus misérable. Il était bien intégré dans son village, Montereale, et avait pu apprendre à lire et à écrire. Depuis près de trente ans il était connu pour ses discours « blasphématoires », sans que nul villageois ne l’ait pourtant dénoncé. Le curé finit par le faire. Devant l’inquisiteur, le 7 février 1584, Menocchio dit sa vision d’un chaos cosmique où Dieu et les anges étaient apparus comme les vers dans le fromage. Vision dadaïste avant l’heure mais pouvant après tout rappeler certaines images scientifiques du cosmos aujourd’hui. Dans les mois suivants, toujours détenu, il dénonça la richesse de l’Église et son exploitation des pauvres, plaida pour l’équivalence entre toutes les religions, critiqua ou rejeta les sacrements et déclara (scandale ! ) que l’important était de faire le bien.

Ginzburg évoque le contexte d’une société archaïque, traversée de tensions entre les seigneurs locaux et le pouvoir vénitien qui prend des mesures en faveur des paysans, dans une région en train de se désertifier et de s’appauvrir. En ces temps de Réforme, l’Église s’emploie à consolider son assise en faisant la chasse aux hérésies. Ginzburg expose longuement les diverses lectures religieuses et profanes que le meunier put faire, et la façon dont il en dégagea sa propre vision du monde, rapportée au cours des mois de son procès. Condamné à la prison à vie, Menocchio « repenti » fut libéré sous conditions au bout de deux ans. Bien que sa vie ait été détruite, il put reprendre sa place dans le village, en multipliant ses emplois pour gagner sa vie. Il ne put cacher complètement la persistance de son « hérésie », de sa pensée singulière, et fut arrêté de nouveau en juin 1599. Alors âgé de soixante-sept ans, il fut torturé et quelques mois plus tard, sur ordre du pape Clément VIII et du Saint-Office, exécuté.

En même temps que le dernier procès de Menocchio, s’achevait à Rome le procès de Giordano Bruno, lui aussi condamné au bûcher par le Saint-Office. Ginzburg le rappelle à la fin de son livre : « C’est une coïncidence qui pourrait symboliser la double bataille vers le haut et vers le bas, conduite par la hiérarchie catholique » au cours de la Contre-Réforme, écrit-il. Ginzburg, l’un des fondateurs de la micro-histoire, a opté pour le récit de ces années par « le bas ». En s’intéressant, plutôt qu’à un personnage fameux comme ce moine savant, à un humble meunier autodidacte, en butte à la même persécution. À un autre moment, l’auteur fait référence à Montaigne, comme Menocchio amené au relativisme par ses lectures sur les voyages et les grandes découvertes de l’époque, mais dans un autre contexte et avec un autre bagage culturels. Car « ce n’est pas le livre en tant que tel, mais la rencontre entre la page écrite et la culture orale qui formait, dans la tête de Menocchio, un mélange explosif » (Et je songe à la bibliothèque de Don Quichotte, remplie de romans de chevalerie qui ont échauffé son esprit de façon singulière).

Ginzburg se replace sans cesse dans l’optique de la culture réelle de Menocchio, mélange de lectures aléatoires et de culture paysanne dont il ne reste pas de traces écrites mais que l’on peut en partie déduire de son interprétation très particulière de ses lectures. L’analogie qui donne son titre au livre en est un parfait exemple : le fromage et les vers sont une image tirée de l’expérience immédiate des paysans. « On voit donc affleurer dans les discours de Menocchio, comme par une fissure du sol, une couche culturelle profonde, si inhabituelle qu’elle en semble incompréhensible », note Ginzburg, rappelant qu’on trouve une analogie semblable dans un mythe indien des Veda, que le meunier ne pouvait pas connaître. Une « coïncidence » qui pourrait constituer « une des preuves, fragmentaires et à demi effacées, de l’existence d’une tradition cosmologique millénaire qui, par-delà la différence des langages, a uni le mythe à la science ».

Ce qui permet à Ginzburg de parvenir à ouvrir de semblables brèches est l’option, dont il s’est expliqué dans sa préface, de parler d’un homme du peuple et d’une culture populaire à partir de cet homme et de cette culture, et non comme l’ont fait d’autres historiens dont il réfute ou critique les méthodes, à partir de la culture dominante. Ginzburg pointe, entre autres, un paradoxe dans « les études de M. Foucault, donc de celui qui a, avec le plus d’autorité, dans son Histoire de la Folie, attiré l’attention sur les exclusions, les interdictions, les limites à travers lesquelles s’est constituée historiquement notre culture. Mais à bien y regarder, le paradoxe n’est qu’apparent. Ce qui intéresse surtout Foucault, ce sont le geste et les critères de l’exclusion : les exclus, un peu moins. »

Par une enquête minutieuse sur la vie et les lectures du meunier, et sur les interprétations qu’il en fait d’après ses réponses à l’inquisition, autant que sur le contexte dans lequel elles se déroulent, Ginzburg établit son choix, à la fois scientifique et politique, de rendre justice et voix à ceux qui dans l’histoire sont privés de voix. Sa narration rigoureuse et vivante fait apparaître à la fois un univers rural en partie occulté, faute d’écrits venant de lui, et une personne singulière, porteuse d’interrogations spirituelles et intellectuelles profondes et en même temps d’un positionnement politique fort, manifesté par « une attitude libre et agressive, décidée à régler ses comptes avec la culture des classes dominantes ».

La méthode de Ginzburg s’avère ainsi capable de changer la perspective, mais aussi éventuellement de la renverser. « ‘Vous croyez donc, répliqua l’inquisiteur, que l’on ne peut pas savoir quelle est la bonne loi ?’ Et Menocchio : ‘Messire, je pense que chacun croit que sa propre foi est la bonne, mais on ne sait pas quelle est la bonne’ ». Et Ginzburg conclut : « Qui représentait, ici, le parti de la haute culture ; qui le parti de la culture populaire ? Il n’est pas facile de le dire. »

En poussant la recherche d’indices par une historiographie qui plonge dans les écrits qui ont pu être lus par Menocchio, dans les actes de son procès et dans des documents relatifs au temps et à l’espace réduit étudiés, dans les témoignages des villageois et dans l’exposition d’autres cas d’ « hérétiques » de l’époque et de la région, mais aussi dans une érudition qui lui permet d’établir des correspondances avec Leonard de Vinci, Montaigne ou les Védas, Ginzburg fait se révéler au fil de son récit, et de la présentation de ses documents comme preuves et traces, un univers de plus en plus riche et complexe là où on ne voit souvent qu’une sous-culture paysanne peu différenciée. Et dans cet univers un homme qui prend vie aussi, avec son caractère bien particulier. Bien particulier aux yeux du lecteur qui est amené à le découvrir, et aussi aux yeux de ses contemporains. « La position sociale des meuniers tendait à les isoler de la communauté dans laquelle ils vivaient », rappelle l’auteur, mais « malgré leur singularité, les affirmations de Menocchio ne devaient pas apparaître aux paysans de Montereale étrangères à leur existence, à leurs croyances et à leurs aspirations ».

À partir de l’histoire d’un « simple » meunier, Ginzburg restitue ainsi autant que possible d’une culture qui « a été détruite ». « Respecter ce qui chez elle reste indéchiffrable et résiste à toute analyse ne signifie pas céder à la fascination idiote de l’exotique et de l’incompréhensible. » Avec son « aspiration à une rénovation radicale de la société », sa dénonciation de « la corrosion interne de la religion », son appel à « la tolérance », l’humble Menocchio « s’insère dans la ligne, ténue et sinueuse, mais très nette d’une évolution qui arrive jusqu’à nous : c’est, nous pouvons le dire, un de nos ancêtres. »

Arriver de loin jusqu’à nous, n’est-ce pas le propre des prophètes ? N’est-ce pas le propre de la pro-phétie que de « parler en avant » ? L’homme Menocchio comme le personnage Don Quichotte ne sont-ils pas semblables à ces prophètes de la Bible, volontiers paraissant fous – comme aussi les grands sages dans les traditions spirituelles orientales – ou misérables, allant soudain ou de façon récurrente nus, échevelés ou couverts de cendres parmi les hommes ? Puis les siècles passent et peu à peu, le voile se déchire sur ce qu’ils furent, sur ce qu’ils dirent. Que sont les siècles pour eux, sinon leurs alliés dans la guerre et dans la paix ?

*

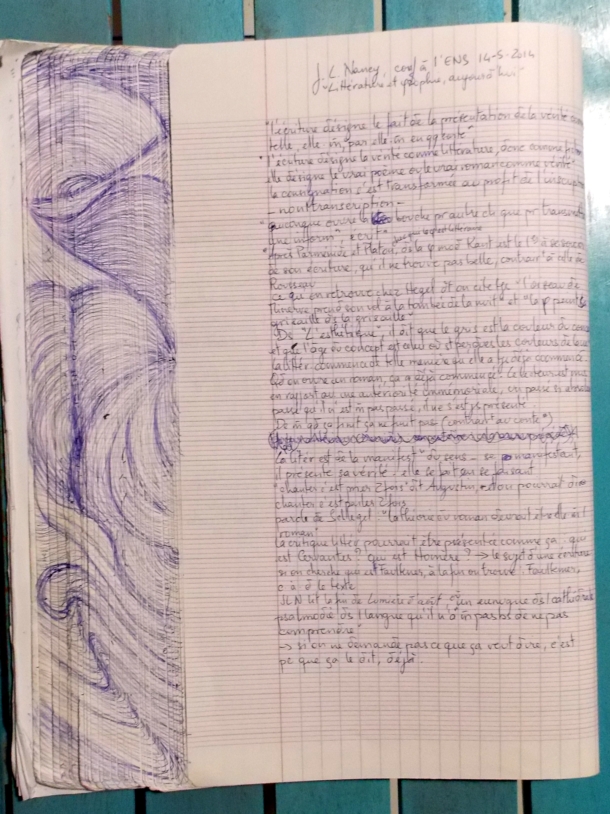

l’un de mes cahiers de notes, ce soir

l’un de mes cahiers de notes, ce soir

j’ai posté la précédente note, intitulée « La Parisienne », quelques heures avant les terribles attaques ; voici une autre Parisienne, photographiée le mois dernier, fraîchement peinte et éternelle, dans le 13e

j’ai posté la précédente note, intitulée « La Parisienne », quelques heures avant les terribles attaques ; voici une autre Parisienne, photographiée le mois dernier, fraîchement peinte et éternelle, dans le 13e