Voici ma Chasse spirituelle, « Opéra des métamorphoses », gracieusement disponible en 10 pdf.

– « L’Ouvrante », présentation : Une Chasse spirituelle (1)

– « L’Ouvrante », présentation : Une Chasse spirituelle (1)

– « Acte premier, Littératures » (début : Préhistoire, littérature, mythes, coquille, grotte, étoile… « L’être s’en est allé habiter ailleurs, mais où ? ») : Une Chasse spirituelle (2)

– « Acte premier, Littératures » (suite : Shéérazade, puis… mille et un auteur-es. « Pas de trajet, mille trajets, et les pauses ne sont pas indiquées », comme dit Henri Michaux) : Une Chasse spirituelle (3)

– « Acte premier, Littératures » (deuxième suite : la Pitié-Salpêtrière et Nuit Debout au prisme de la littérature) : Une Chasse spirituelle (4)

— « Acte premier, Littératures » (troisième suite et fin de cet acte : Molière, Poe, Rimbaud et Nouveau, Kafka, et beaucoup d’autres. « Nous t’affirmons, méthode ! » s’écrie le poète des Illuminations) : Une Chasse spirituelle (5)

– « Tableau : des Anciens » (avant d’entrer dans le deuxième acte, quelques passages traduits d’auteurs anciens, du grec et du latin) : Une Chasse spirituelle (6)

– « Acte 2 : Bible et Évangile » (traductions et commentaires) : Une Chasse spirituelle (7)

– « Tableau : des Modernes » (avant d’entrer dans le troisième acte, quelques poètes de différentes langues, toujours dans mes traductions) : Une Chasse spirituelle (8)

– « Acte trois : Coran » (essentiellement, commentaire) : Une Chasse spirituelle (9)

– « Dénouement » : Une Chasse spirituelle (10)

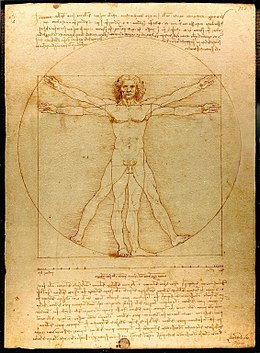

Plus d’un million de signes pour déchiffrer des myriades de signes laissés par les humains depuis l’aube de l’humanité. À travers les structures anthropologiques de l’imaginaire, et à travers certains faits historiques, apparaissent, dès avant Homo Sapiens et jusqu’à nos jours, des invariants et des variations de ce qui fonde notre être-humain, tel qu’il s’exprime à travers ses constructions et élaborations poétiques. Qu’il s’agisse d’un cercle de stalactites dressées par des Néandertaliens dans la grotte de Bruniquel ou de mystères que l’auteure éclaire dans les « Illuminations » de Rimbaud, qu’il s’agisse de l’expérience de dépassement de l’humain par l’humain dont témoignent une Vénus préhistorique, un sonnet de Shakespeare, des textes de Victor Hugo ou d’Edgar Poe, l’Odyssée ou les Mille et une nuits, une peinture de Vélasquez ou un tableau de Magritte…

De très nombreuses productions de l’imaginaire humain sont convoquées, analysées, comparées, à la lumière notamment de la pensée des Présocratiques, et de toutes disciplines et sciences susceptibles d’éclairer cette recherche. Sont interrogés les mythes convoqués aussi bien par Freud que par la Bible ou le Coran, deux Livres dont l’auteure donne de nombreuses analyses. Et, à travers des exemples choisis, diverses formes du mal à l’œuvre dans l’Histoire, passée ou contemporaine, comme dans la littérature de nombreux siècles. Enfin, les explorations de poètes aptes à transcender la malédiction de la violence par illuminations et bonds « hors du rang des meurtriers », selon la formule de Kafka.

Pour plus de commodité de lecture, on peut aussi se procurer le livre entier, en ebook ou livre papier, ici

Voir aussi : « Pourquoi je publie en ligne »

En couverture du livre, l’une de mes peintures

*

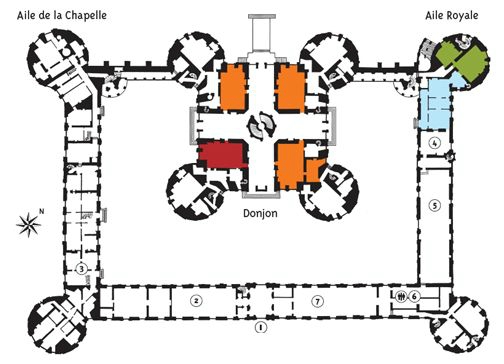

« C’est dans le domaine des tensions raciales que l’impact du président Trump est le plus prononcé », peut-on y lire dans le texte de Jacob Maillet, prononcé il y a plus de deux ans. Reçu hier ce livre, actes d’une journée d’études à laquelle j’ai participé en 2018 au château de La Roche Guyon. Sous la direction de Claire Bourhis-Mariotti, François Pernot et Eric Vial, l’ouvrage, bellement

« C’est dans le domaine des tensions raciales que l’impact du président Trump est le plus prononcé », peut-on y lire dans le texte de Jacob Maillet, prononcé il y a plus de deux ans. Reçu hier ce livre, actes d’une journée d’études à laquelle j’ai participé en 2018 au château de La Roche Guyon. Sous la direction de Claire Bourhis-Mariotti, François Pernot et Eric Vial, l’ouvrage, bellement

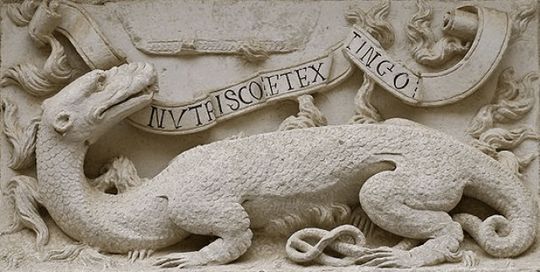

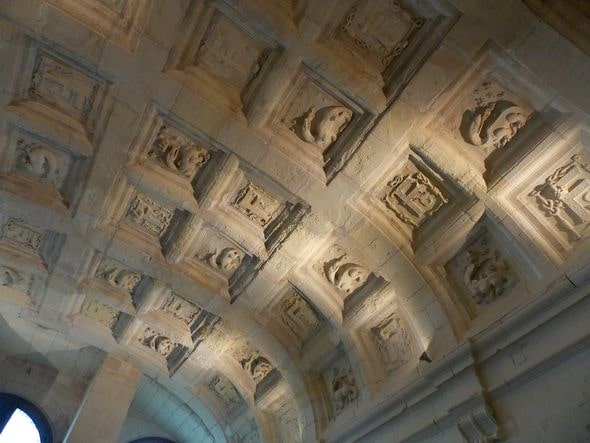

Chambord compte plus de trois cents représentations de salamandres. Photo Alina Reyes

Chambord compte plus de trois cents représentations de salamandres. Photo Alina Reyes

Les ponts qui l’entourent en sont interdits.

Les ponts qui l’entourent en sont interdits. D’habitude il y a des skaters virtuoses entre le parvis et le pont, le week-end. Là c’est désert. Et il n’y a plus de flèche.

D’habitude il y a des skaters virtuoses entre le parvis et le pont, le week-end. Là c’est désert. Et il n’y a plus de flèche. Mais il y a foule sur les quais, tout autour. Des touristes et des Parisiens, qui prennent des photos, comme moi.

Mais il y a foule sur les quais, tout autour. Des touristes et des Parisiens, qui prennent des photos, comme moi.

Ce samedi à Paris, photos Alina Reyes

Ce samedi à Paris, photos Alina Reyes