*

*

Ma tête est bleue comme une orange, me dit un jour Nelida, l’une de mes cousines, qui n’a pas le cerveau plus gros qu’un fruit. Ma foi, elle s’en sort avec ça, et pourquoi pas ? Les mâles, qu’ils soient singes ou hommes, ont-ils le sexe plus gros qu’une banane ? Non, et c’est pourtant le plus souvent avec ce bout de truc qu’ils pensent.

Moi, je suis Érecta, disons. Une « femme-debout ». Ma cousine n’est qu’une « femelle-étoile ». N’allez pas croire qu’elle parle comme vous, ni comme moi. Cela ne nous empêche pas de nous comprendre, de même que là vous pouvez m’entendre, alors qu’en fait je n’ai pas de parler, seulement de l’écriture.

Nous autres, hominidés qui vivons des millions, un million ou un demi-million d’années avant vous qui me lisez, nous n’avons pas encore de parler. Des cris, des borborygmes, des gestes, des mimiques… enfin, de quoi communiquer, ça, oui. Quelle bête n’a pas ce qu’il faut pour communiquer ? Seulement, tout ça se passe dans l’instant où ça se passe. Si moi, je peux vous dire quelque chose à des centaines de milliers d’années de distance, c’est parce que je suis en train d’inventer l’écriture.

Car oui, figurez-vous, l’écriture est venue avant le parler. Je vais vous dire comment c’est arrivé. C’était la première fois que le sang coulait entre mes jambes. J’ai senti, alors j’ai regardé. J’étais debout, j’ai regardé le fil rouge qui descendait lentement le long de ma cuisse. Et à l’intérieur de mon autre cuisse aussi, un peu plus haut. On aurait dit une bête vivante et douce qui se glissait entre mes poils.

Je me trouvais à ce moment-là un peu à l’écart du groupe. Je ne sais pourquoi, ce qui se produisait là m’a paru d’une inquiétante étrangeté. Je n’avais jamais vu ni les femelles ni les mâles du groupe paraître s’interroger sur ce phénomène, mais c’est ce que j’ai fait, moi. M’interroger. Je me suis assise, cachée dans les hautes herbes, et j’ai grand ouvert mes cuisses, pour mieux voir. Voir d’où cela venait, pour commencer. J’ai vu que ma fente était rouge, j’ai vu que cela venait de là. Du dedans, qu’on ne voit pas.

J’ai commencé à toucher, pour essayer de voir avec mes doigts ce qui était invisible pour mes yeux. Et cela s’est révélé agréable, très agréable. Décidément, j’allais d’étonnement en étonnement. J’aurais voulu continuer, explorer encore, mais les herbes et les feuilles se sont mises à faire du bruit, pour me prévenir : « attention, quelqu’un arrive ! »

Je ne me suis pas relevée, j’ai filé à quatre pattes dans la haute végétation, à l’abri des regards. Vous trouvez peut-être bizarre que je puisse décrire tout cela alors que le parler n’a pas été encore inventé. Mais ce n’est pas parce que les herbes me cachent que je n’y suis pas. Et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de parler qu’il n’y a pas de pensée. Vous autres avez tout oublié. Les animaux et nous, même si nous n’avons pas de parler, nous savons très bien distinguer ce qui nous entoure. Bien mieux que vous ne le feriez si vous reveniez dans la forêt ou ailleurs dans la nature. Là, j’emploie un langage très simplifié afin que vous puissiez suivre, mais rien ne vous interdit de faire l’effort de vous représenter la richesse des sensations que nous éprouvons dans les échanges avec notre environnement, les animaux et nous, vos ancêtres. De l’imaginer, ou pour dire plus vrai, de vous le remémorer. Car vous le savez bien, tout cela est en vous. Comment quelques petits millions d’années auraient-ils pu l’effacer ? Comme nous, vous avez bien plus ancien que cela dans votre mémoire. Des atomes nés au début de votre monde vous constituent, et vous savez, comme tout ce qui est le sait, tout ce qui s’est passé depuis des milliards d’années. Nous savons tous tout. Seulement notre mémoire a été dispersée en nous et dans le monde comme dans un labyrinthe, dont nous n’avons pas encore trouvé le plan.

Les grandes herbes faisaient sliiish ! et sluish ! et slash ! sur mon passage. La terre devenait boueuse, élastique sous la plante de mes pieds. J’ai continué à descendre vers la rivière. C’est l’heure où les fauves vont boire, mais je n’ai pas peur des fauves. C’est l’heure où les gazelles vont boire, mais les fauves eux aussi sont occupés à boire et les gazelles n’ont pas peur. C’est l’heure où les crocodiles s’approchent subrepticement des rives, la tête et le corps cachés sous l’eau, fourbes qu’ils sont, pour essayer de se saisir de ceux qui vont boire. Si le crocodile veut m’attraper, je sais ce que je ferai : je planterai un bâton dans sa gueule ouverte. Il n’a pas de mains, il ne saura pas le retirer. Le bâton verdira, poussera, se transformera en arbre qui arrachera la gueule du crocodile et le tuera à tout jamais, même pas bon à transformer en sac à main pour femme riche dans quelques centaines de milliers d’années. Ou bien je prendrai une pierre cassée, coupante, et je la lui enfoncerai dans le ventre, là où il est fragile, là où nulle carapace ne le protège. Je lui tordrai les couilles, je les lui arracherai. Si je les trouve. Et s’il en a. En tout cas, il ne me mangera pas.

Je dévale la pente, j’arrive à la rivière. Les berges sont désertes, l’heure n’est pas encore venue, ou bien elle est passée. J’écoute. La marche de l’eau. Sa course, sa danse. Son chant. L’eau parle, je le sais même si moi je n’ai pas encore de parler. J’écoute l’eau parler. Je m’accroupis, je me replie sur moi comme l’enfant dans le ventre de sa mère pour écouter l’eau parler.

L’eau parle et je pense, le visage dans l’ombre de ma chevelure je pense au monde, au ciel, à la terre, à l’eau, aux animaux, aux plantes, à ceux du groupe qui me cherchent peut-être. Pourquoi ne suis-je pas avec eux, pourquoi suis-je à l’écart ? Pour avoir voulu comprendre d’où le sang venait. Et moi ? D’où est-ce que je viens ? Je relève la tête, je regarde le ciel au-dessus des arbres, je regarde la rivière, je regarde la glaise sous mes pieds. J’éprouve le sentiment de la beauté. De la vie. J’entends battre mon cœur. Je sens que quelque chose me touche, je ne sais pas quoi. Tout mon être se soulève, de joie, de gratitude. Quelque chose pousse un cri qui déchire tout, qui m’appelle. Je tends mon doigt dans le vent qui se lève, je le baisse, je l’enfonce un peu dans la terre mouillée, je trace un trait. Je fais des points, d’autres traits. J’ai changé d’état. Je lévite. Tous les bruits de la nature se sont fondus en une seule rumeur d’amour. Je continue à écrire, dans l’immense douceur de la vie.

À l’amont de l’écriture se trouve la pensée, à l’aval, le parler. Une inquiétude me prend, je sens que là, du côté où le soleil se couche, il y a un corps. Un petit corps d’enfant. Un petit corps d’enfant mort.

Je me relève, je marche dans le sens de la rivière, dans le sens où va l’eau. Étrangement les autres ne me manquent pas, je désire prolonger ce temps de solitude, sans lequel je ne trouverais pas l’enfant. Si les autres savaient que je suis passée sans eux de l’autre côté du temps, ils ne seraient pas contents. Mais si je m’absente trop longtemps, ils risquent de ne plus vouloir de moi. Je marche jusqu’à la proche boucle de la rivière, et je remonterai vers eux. Même s’ils se sont déplacés, les traces de leur passage dans les herbes et leur odeur dans l’air me conduiront à eux.

Voilà l’enfant. Je m’approche de lui, je le touche. Il est couché sur le ventre, la tête sur le côté, les bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel, comme souvent dorment les tout-petits. Je voudrais qu’il ne soit pas mort, mais il est froid. La chaleur l’a quitté, son sang ne court plus sous sa peau, mais moi je ne suis pas d’accord, je veux qu’il soit vivant.

Je prends le bébé dans mes bras, je le serre dans mes bras, qu’il prenne ma chaleur. Assise, je me balance avec lui d’avant en arrière, d’arrière en avant, au rythme des incantations qu’il y a dans ma tête. Au rythme des sons qui chantent les traits, les points que j’ai inscrits tout à l’heure dans la terre. Le petit corps est pressé chaque fois entre ma poitrine et mes genoux, et voilà que soudain de l’eau sort de sa bouche, d’un jet. Je continue, pousse de mon corps sur son cœur. Pousse Érecta, pousse sur le petit corps, doucement, fort et doucement, encore. L’eau s’éjecte une nouvelle fois, ses poumons se libèrent, il aspire l’air, il crie, il est vivant !

Je me lève, le bébé dans les bras. Un bébé déjà grand, maintenant qu’il n’est plus inanimé je peux le caler sur ma hanche, il y tient.

Cet enfant n’est pas des nôtres, si je reviens avec lui les mâles dominants vont vouloir le tuer ou le manger. Et les autres s’écarteront de moi ou regarderont ailleurs, même celles et ceux qui voudraient bien garder l’enfant. Car les autres, quand ils ont peur, se soumettent aux dominants. Et ils ont souvent peur.

Je pense à ma cousine Nelida, peut-être devrais-je aller plutôt parmi les siens avec mon bébé. Le jour où elle m’a présentée à son groupe, aucun d’eux n’a fait preuve d’agressivité envers moi, bien que j’y fusse une étrangère. Ils forment une famille plus pacifique et douce. Peut-être nous accueilleront-ils, mon enfant et moi, nous, les grosses têtes ? Oui, c’est ce que nous ferons, mon bébé et moi. Demain, dès que le jour sera levé, nous nous mettrons en chemin, je chercherai les traces de Nelida et des siens, et nous commencerons une nouvelle vie, parmi le peuple des étoiles.

Pour l’instant le soir tombe et nous rejoignons un abri que moi seule connais. Dans l’ombre de notre chambre étroite, couchée avec Sapienza, première du nom, entre les vivants feuillages, je sens monter le lait dans mes seins de vierge, tandis qu’elle tète.

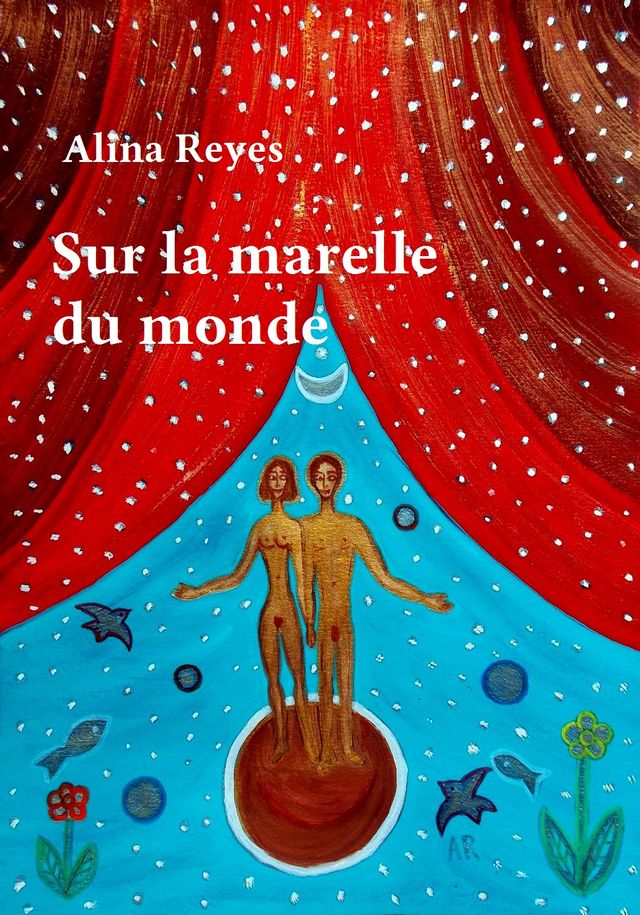

Alina Reyes (inédit)

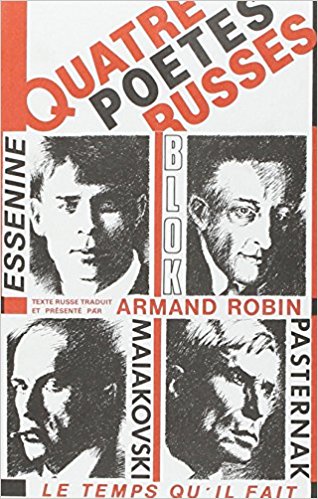

Mon interprétation de Maïakovski, à partir d’une photo de lui

Mon interprétation de Maïakovski, à partir d’une photo de lui

ces jours-ci à Paris 13e, photos Alina Reyes

ces jours-ci à Paris 13e, photos Alina Reyes

*

* *

* *

*

*

*