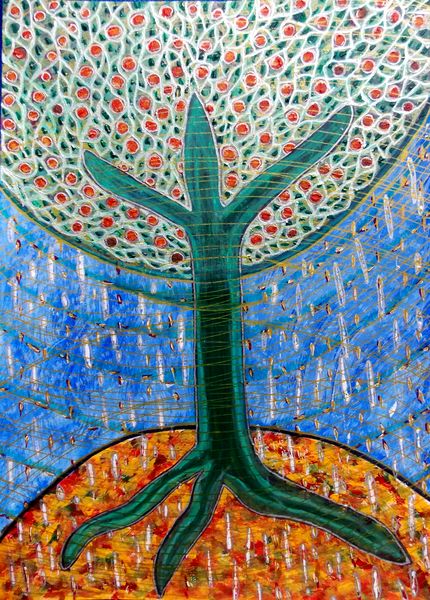

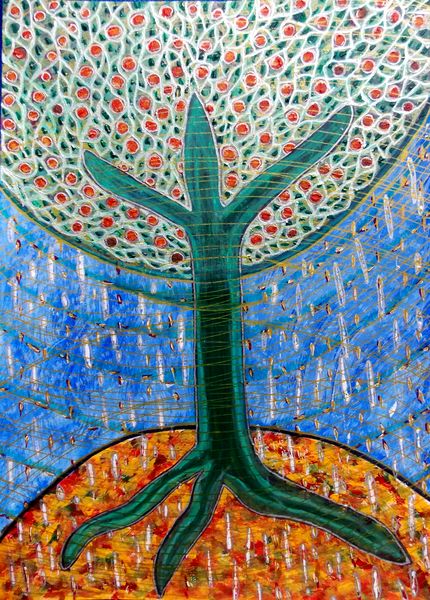

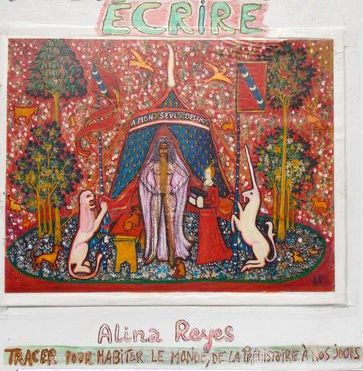

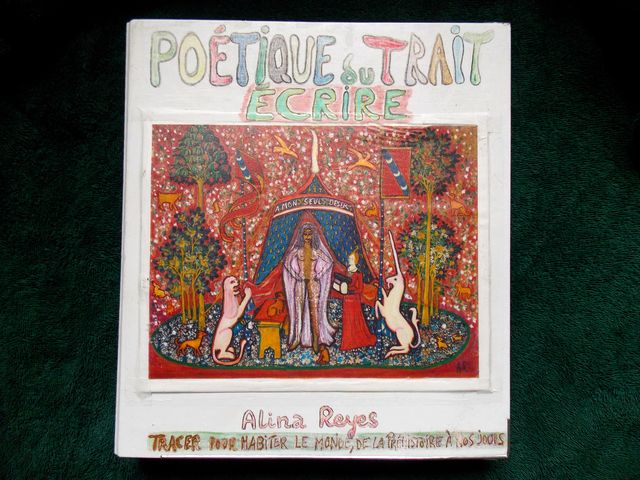

Dans la continuité du travail d’hier, j’ai repris et transformé ce vieux dessin à la gouache avec des feutres et de l’acrylique

*

J’ai retrouvé par hasard (en cherchant d’anciens dessins) dans un carton un tapuscrit datant de mon DEA (Master 2) et comprenant une note d’intention pour un « Premier travail de recherche en vue de la préparation d’une thèse sur « LE THÈME DE L’IDENTITÉ DANS LES ŒUVRES DE FICTION DE SCHWOB, STEVENSON ET BORGES » ; un « Premier plan de rédaction » et un « Premier essai de bibliographie » d’une vingtaine de pages. Jusque là je pensais avoir tout perdu de mon travail de l’époque, et il me semblait me souvenir que mon mémoire de DEA portait sur le thème du double chez ces trois auteurs. En fait il me revient que j’avais traité ce thème dans mon mémoire de maîtrise, sur Schwob (mémoire perdu aussi). J’en étais donc à l’identité, pour mon DEA et pour la thèse que j’avais l’intention de faire (finalement j’ai été embarquée ailleurs par ma propre écriture mais j’ai fini par accomplir ma thèse, trente ans plus tard, sur un autre thème, ou, à bien y réfléchir, sur une autre appellation du même thème).

Je recopie mon travail retrouvé (sauf la bibliographie, trop longue), car il peut encore servir comme base de recherche, pour la préparation d’un cours par exemple. Le voici :

*

« Nous avons trop entendu parler, peut-être, de moindres sujets. Voici la porte, voici le grand air. Itur in antiquam silvam ». Ainsi Robert Louis Stevenson conclut-il l’un de ses Essais sur l’art de la fiction (« Les porteurs de lanternes »), après y avoir développé l’idée que, pour échapper à « l’irréalité obsédante et vraiment spectrale des ouvrages réalistes », l’écrivain devait se souvenir de ce qu’ « aucun homme ne vit dans la réalité extérieure, parmi les sels et les acides, mais dans la chaude pièce fantasmagorique de son cerveau, aux fenêtres peintres et aux murs historiés ».

Sans doute Marcel Schwob et Jorge Luis Borges comprenaient-ils parfaitement cette phrase de l’écrivain que tous deux admiraient. La lecture de ces trois auteurs, si différents et si originaux soient-ils, révèle entre eux une certaine intimité dans leur façon d’appréhender le monde et la littérature – une communauté d’esprit qui se vérifie dans la lecture passionnée que firent Schwob de Stevenson, et Borges de Stevenson et de Schwob.

Marcel Schwob entretint pendant six ans une correspondance avec Stevenson et fit comme un pèlerinage, après la mort de ce dernier, le voyage aux Samoa. Il dédia son premier livre de contes, Cœur double, à l’auteur de L’île au trésor et lui consacra l’un des essais de Spicilège, dans lequel il écrit : « le réalisme de Stevenson est parfaitement irréel, et c’est pour cela qu’il est tout-puissant ». Pierre Champion, le biographe de Marcel Schwob, apporte son témoignage sur l’amitié littéraire qui unit les deux hommes :

« L’esprit du jeune Marcel Schwob fut nourri, près de Léon Cahun, des histoires d’aventuriers, depuis Magon jusqu’aux pirates d’Ango. C’était là une introduction naturelle vers le milieu où se jouait l’imagination de Stevenson. Enfin, Stevenson avait pour Villon le même sentiment d’admiration que Marcel Schwob. Il y avait, entre eux, une de ces affinités qui fait que l’on se comprend sans se connaître ».

L’Île au trésor fut l’un des livres préférés de Borges enfant, qui avait appris à lire d’abord en anglais. Dans un article de jeunesse sur l’ultraïsme, il se déclare – comme il le restera toute sa vie – hostile au genre romanesque ; mais il note quelques exceptions à cette aversion : Cervantes, Sterne, Stevenson. Dans son prologue à son Histoire universelle de l’infamie, il écrit : « Les exercices de prose narrative qui composent ce livre (…) proviennent, je crois, de mes relectures de Stevenson et de Chesterton ».

À La croisade des enfants de Schwob, Borges consacra une préface. Jean-Pierre Bernès, éditeur des Œuvres complètes pour la collection de La Pléiade (le premier des deux volumes doit paraître fin 1990), raconte l’une de ses visites à l’auteur, à Genève, et leur relecture de Rémy de Gourmont :

« Il voulut lire les pages consacrées à Mallarmé, à Samain, à Gide, à Huysmans, à Moréas, et garda pour la bonne bouche Marcel Schwob qu’il avait lu de A à Z durant son adolescence et qu’il commenta avec ferveur, et reconnaissance, je crois, comme un vieil ami envers qui on a une dette d’honneur ».

– Approches du concept d’identité en philosophie et en psychologie

– Philosophie

Hume définit le principe d’individuation comme « l’invariabilité et la persistance de tout objet au cours d’une variation supposée du temps ».

Pour Aristote, l’identité, appelée une « unité d’être », comporte deux acceptions selon qu’elle est « l’unité d’un seul être » ou « l’unité d’une multiplicité d’êtres ».

Pour Héraclite, c’est l’unité de l’être, non la permanence des choses, qui représente la véritable entité cosmique.

Pour Parménide, l’identité associe unité et invariabilité.

Aristote combine les deux aspects, et affirme la compossibilité du même et de l’autre, de la persistance du substrat et de la diversité qualitative. Selon lui, l’identité ne se limite pas à l’identité numérique ; elle est aussi une identité selon le logos, à savoir la définition, l’essence ; elle repose sur des principes de cohésion.

– Psychologie

L’individu éprouve le sentiment d’identité lorsqu’il se perçoit le même, reste le même, dans le temps. De l’enfance à l’adolescence, on reconnaît trois grande sphases dans la genèse de l’identité : l’individuation primaire, l’identification catégorielle, l’identification personnalisante.

Des diverses dimensions psychologiques de l’identité, nous retenons ici ces paradoxes :

l’identité suppose un effort constant de différenciation et d’affirmation, aussitôt limité par la conformité sociale ou la perte de soi dans l’autre ;

l’identité pose la question des liens entre l’unité et la diversité du « soi », constitué d’identités multiples, de territoires, de possessions divers : mon corps, mon nom, mes racines, mes droits et mes devoirs, mes positions et mes rôles… (avec possibilité d’enrichissement ou d’aliénation par réduction de l’être à l’avoir).

– Méthode envisagée pour étudier le thème de l’identité

« La critique thématique peut encore nous révéler ce qui se transmet d’une pensée à d’autres, ce qui se découvre en diverses pensées comme étant leur principe ou leur fond », écrit Georges Poulet dans Trois Essais de mythologie romantique.

Il s’agira pour nous, à travers l’étude d’un thème (celui de l’identité), de retrouver entre trois auteurs une certaine parenté littéraire, mais aussi de metre au jour l’évolution du thème à travers leur trois œuvres. Il nous faudra donc, d’une part montrer les points communs révélés par l’étude thématique ; d’autre part dégager l’originalité de chacun des auteurs, et sa vision personnelle de l’identité à travers son œuvre.

À ces deux buts essentiels, nous nous proposons de répondre par un travail exposé en deux temps :

Première partie : étude thématique des œuvres

Deuxième partie : trois visions de l’identité

Première partie

« Dans l’étude comparative, on appelle motif l’unité thématique que l’on retrouve dans différentes œuvres. Ces motifs sont tout entiers transmis d’un schéma narratif à un autre », écrit B. Tomachevski dans l’un des textes des formalistes russes réunis par T. Todorov.

Le thème de l’identité n’est généralement pas exposé de façon directe dans les œuvres, mais traité à travers d’autres thèmes (ou motifs) : il nous faudra donc pour l’étudier établir des rapports entre ce thème central et ceux dont, dans le réseau du texte, il est indissociable.

Nos premières lectures nous ainsi amené à retenir comme intimement liés au thème de l’identité tous les thèmes du double (doubles de l’homme ou doubles du monde), ceux du temps et de l’espace (indissociables du concept d’identité, comme, nous l’avons vu, l’ont noté les philosophes et les psychologues), ainsi que ceux du message chiffré ou du trésor, qui par leur nature impliquent une quête, laquelle peut se lire comme une métaphore d’une quête de l’identité.

Cette lecture thématique sera réalisée dans un optique comparatiste, chaque motif retenu devant être étudié parallèlement dans les trois œuvres.

Deuxième partie

Après avoir mis au jour les motifs communs aux trois œuvres, nous les ordonnerons séparément dans chacune de ces œuvres afin d’en dégager un sens : il s’agira de découvrir quelle fut la vision personnelle de l’identité de chacun des auteurs. À partir de la première étude, purement littéraire, nous envisagerons ce thème d’un point de vue plus philosophique.

Une première approche des œuvres nous permet de dire que :

chez Stevenson, l’identité apparaît partagée entre des pulsions contraires, entre le bien et le mal : c’est une identité à caractère essentiellement moral ;

chez Schwob, l’identité apparaît toujours masquée : elle est essentiellement mythique, c’est-à-dire à la fois présentée sous la forme du mythe, et présentant un caractère irréel, mensonger ;

chez Borges, l’identité est prise dans le vertige du temps et de l’espace (souvent symbolisés par la bibliothèque) : elle est essentiellement métaphysique.

Cette partie se composera donc de trois grands chapitres, consacrés à chacune des trois œuvres.

[Suit un paragraphe détaillant les « œuvres de fiction qui constitueront le corpus », puis ce « Premier plan de rédaction »]

Premier plan de rédaction

INTRODUCTION

Les œuvres de Stevenson, Schwob et Borges forment un fil littéraire à travers un siècle, deux continents et trois langues.

Nous retracerons brièvement la vie et l’œuvre des trois auteurs, envisagées dans leur contexte.

Au-delà des liens de lecture entre les trois auteurs, apparaissent des liens entre les trois œuvres : nous montrerons comment s’y inscrit une quête de l’identité, exprimée à travers une esthétique de la littérature, et des thèmes communs.

PARTIE I. ANALYSE THÉMATIQUE DES ŒUVRES

I. Le message chiffré

1) Cartes

2) Langues

3) Paroles

II. Le temps et l’espace

1) La mémoire et l’oubli

2) L’éternel retour

3) L’espace labyrinthique

III. La duplicité de l’être

1) Les motifs du double

A) Le double

B) Les frères

C) Le masque

D) Le miroir

E) Jeunesse et vieillesse

2) La dualité de l’être intériorisée

IV. Mondes imaginaires et monde naturel

1) Le pays lointain

2) L’effet palimpseste : bibliothèques et métempsychose

3) Le monde de la mort

V. Le trésor, le secret

1) Les motifs du trésor et du secret

A) Le trésor

B) Le Livre

C) Le secret

D) La parole

2) La quête du trésor comme processus d’individuation

PARTIE II. TROIS VISIONS DE L’IDENTITÉ

I. Stevenson : l’identité morale

II. Schwob : l’identité mythique

III. Borges : l’identité métaphysique

CONCLUSION

Un fil poétique et philosophique vers une définition de l’identité, qui prend successivement une valeur morale, mythique, et métaphysique.

[Suit la bibliographie d’une vingtaine de pages sur le corpus, et sur les œuvres critiques].

*

Dans la brume matinale, apparition féérique du château de Chambord

Dans la brume matinale, apparition féérique du château de Chambord

Un poêle immense, où l’on pourrait brûler un arbre entier !

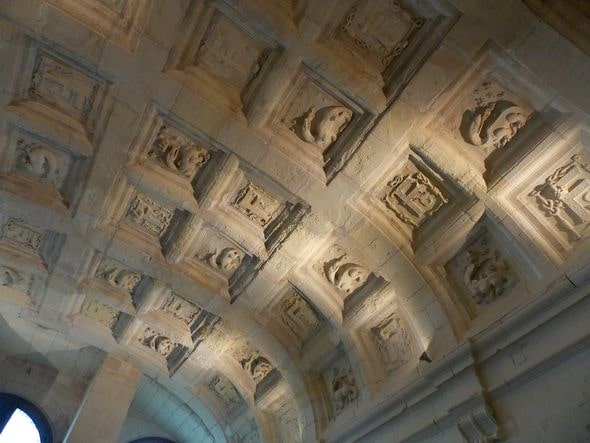

Un poêle immense, où l’on pourrait brûler un arbre entier ! Le lettre de François 1er et son emblème, la salamandre

Le lettre de François 1er et son emblème, la salamandre Je trouve à ce roi une riante allure de Gascon, qui rappelle l’esprit de Montaigne

Je trouve à ce roi une riante allure de Gascon, qui rappelle l’esprit de Montaigne

L’escalier à double révolution inspiré de Léonard de Vinci : deux hélices entrecroisées qui ne se rencontrent jamais : à gauche sur l’image, l’arrivée de l’un, à droite, celle de l’autre

L’escalier à double révolution inspiré de Léonard de Vinci : deux hélices entrecroisées qui ne se rencontrent jamais : à gauche sur l’image, l’arrivée de l’un, à droite, celle de l’autre

la couronne

la couronne

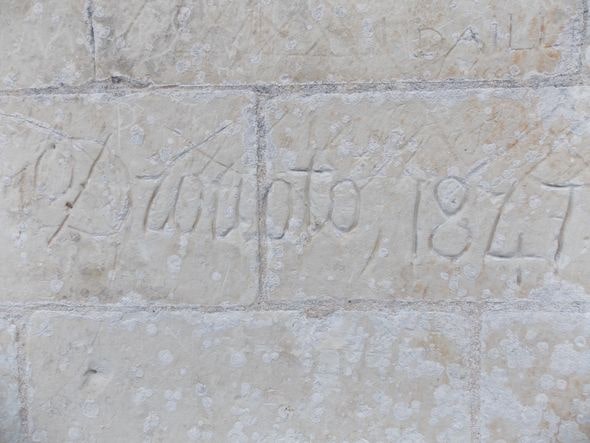

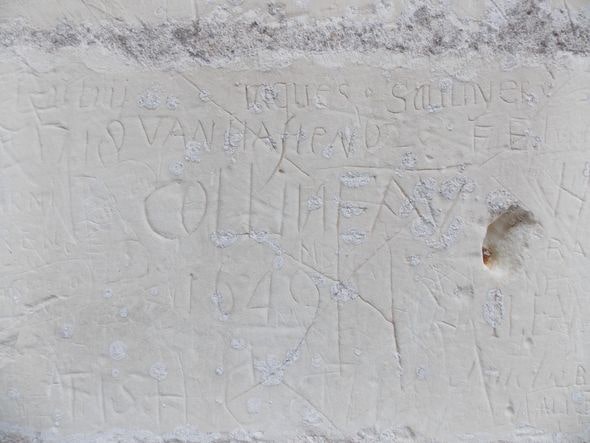

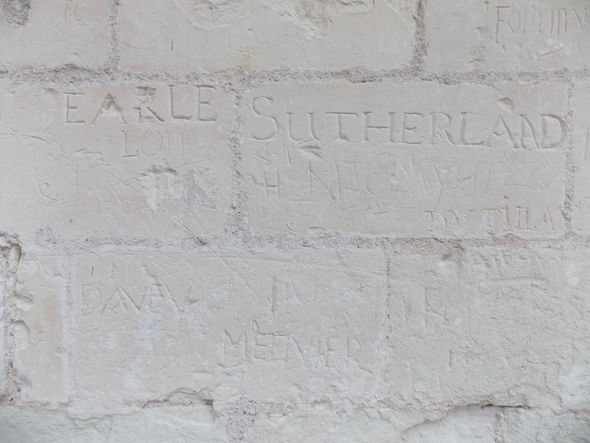

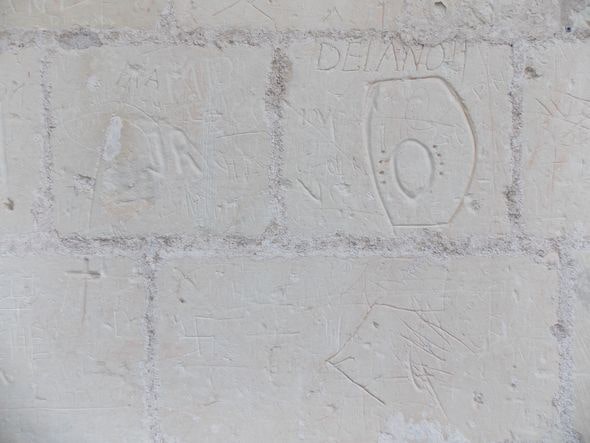

Beaucoup de murs du château sont couverts de graffiti, souvent anciens ou très anciens. Jean de La Fontaine et Victor Hugo feraient partie de ces centaines de tagueurs. « J’ai visité Chambord. Vous ne pouvez-vous figurer comme c’est singulièrement beau. Toutes les magies, toutes les poésies, toutes les folies même sont représentées dans l’admirable bizarrerie de ce palais de fées et de chevaliers. J’ai gravé mon nom sur le faîte de la plus haute tourelle. », écrivit en 1825 Hugo à son ami, le poète Saint-Valry.

Beaucoup de murs du château sont couverts de graffiti, souvent anciens ou très anciens. Jean de La Fontaine et Victor Hugo feraient partie de ces centaines de tagueurs. « J’ai visité Chambord. Vous ne pouvez-vous figurer comme c’est singulièrement beau. Toutes les magies, toutes les poésies, toutes les folies même sont représentées dans l’admirable bizarrerie de ce palais de fées et de chevaliers. J’ai gravé mon nom sur le faîte de la plus haute tourelle. », écrivit en 1825 Hugo à son ami, le poète Saint-Valry.

*

*

la chambre de Léonard

la chambre de Léonard son atelier

son atelier

son cabinet de travail

son cabinet de travail avec son cabinet de curiosités

avec son cabinet de curiosités la salle à manger

la salle à manger la cuisine

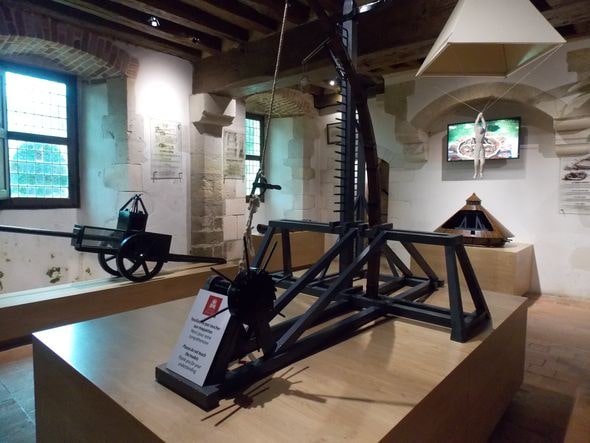

la cuisine toute une partie du castelet est dédiée à la reconstitution de ses multiples inventions scientifiques et technologiques époustouflantes

toute une partie du castelet est dédiée à la reconstitution de ses multiples inventions scientifiques et technologiques époustouflantes

La silhouette de Léonard dans le souterrain de 700 mètres que François 1er avait fait creuser entre le château royal d’Amboise et le Clos Lucé, et par où il rendait visite chaque jour au génie

La silhouette de Léonard dans le souterrain de 700 mètres que François 1er avait fait creuser entre le château royal d’Amboise et le Clos Lucé, et par où il rendait visite chaque jour au génie Puis nous descendons au jardin et dans le parc, où ont été également reconstituées, et intégrées harmonieusement dans la nature, plusieurs de ses machines fantastiques. Leonard est clairement le génie du mouvement.

Puis nous descendons au jardin et dans le parc, où ont été également reconstituées, et intégrées harmonieusement dans la nature, plusieurs de ses machines fantastiques. Leonard est clairement le génie du mouvement.

Je photographie mon reflet dans le panneau qui protège son moulin à eau

Je photographie mon reflet dans le panneau qui protège son moulin à eau

O fait tourner l’hélicoptère inventé par Léonard

O fait tourner l’hélicoptère inventé par Léonard

étude du corps et nature

étude du corps et nature

photos Alina Reyes

photos Alina Reyes

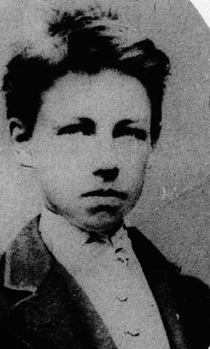

![franz-kafka1[2]](https://journal.alinareyes.net/wp-content/uploads/2013/08/franz-kafka12.jpg) Sous le regard de nos ancêtres préhistoriques et historiques, d’Arthur Rimbaud, de Germain Nouveau, de Franz Kafka, d’Edgar Allan Poe et de bien d’autres de mes compagnons, j’ai soutenu ma thèse devant un jury de quatre professeur·e·s le 24 septembre dernier à l’Université de Cergy-Pontoise, université que j’avais choisie pour son ouverture à la modernité. Après avoir délivré mon discours de soutenance (qu’il vaut mieux lire avant de voir le rapport), j’ai écouté les remarques de chaque membre du jury puis taché de répondre à leurs questions. Ce fut un exercice soutenu, qui dura environ trois heures et qui me plut. Ayant été opérée deux semaines plus tôt pour la deuxième fois de l’été, je n’étais pas au mieux de ma forme et mon expression orale put s’en ressentir, mais je défendis vaillamment mon travail, que par ailleurs on me dit fort apprécié, même si l’exercice de la soutenance impliquait de la part des jurés de relever les points qui posaient problème.

Sous le regard de nos ancêtres préhistoriques et historiques, d’Arthur Rimbaud, de Germain Nouveau, de Franz Kafka, d’Edgar Allan Poe et de bien d’autres de mes compagnons, j’ai soutenu ma thèse devant un jury de quatre professeur·e·s le 24 septembre dernier à l’Université de Cergy-Pontoise, université que j’avais choisie pour son ouverture à la modernité. Après avoir délivré mon discours de soutenance (qu’il vaut mieux lire avant de voir le rapport), j’ai écouté les remarques de chaque membre du jury puis taché de répondre à leurs questions. Ce fut un exercice soutenu, qui dura environ trois heures et qui me plut. Ayant été opérée deux semaines plus tôt pour la deuxième fois de l’été, je n’étais pas au mieux de ma forme et mon expression orale put s’en ressentir, mais je défendis vaillamment mon travail, que par ailleurs on me dit fort apprécié, même si l’exercice de la soutenance impliquait de la part des jurés de relever les points qui posaient problème.

*

*

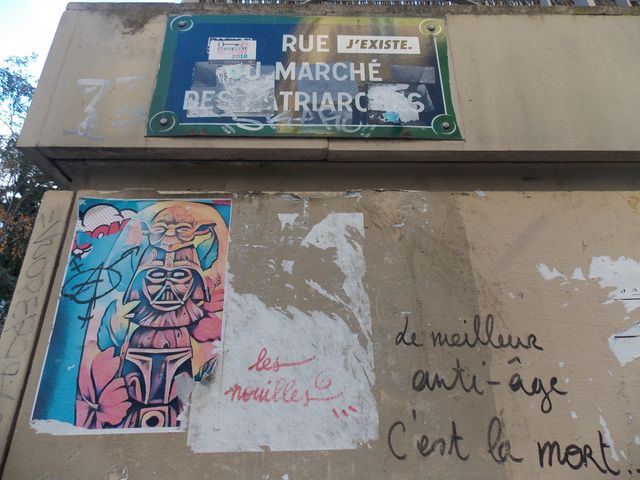

ces jours-ci à Paris, photos Alina Reyes

ces jours-ci à Paris, photos Alina Reyes

photo Alina Reyes

photo Alina Reyes

*

* présente dans cette thèse

présente dans cette thèse