Nous célébrons cette année le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Voici à cette occasion une réflexion, qui sera peut-être suivie d’autres, sur la Joconde.

Joconde signifie, dans ses formes italienne et latine, « joyeuse ». Le nom de femme mariée de Mona Lisa, modèle originel du portrait, n’est pas devenu celui de la peinture de Léonard de Vinci pour rien. La joie qui lui est reconnue, souvent de façon inconsciente, par ce surnom, vient sans doute moins de son fameux léger sourire que de la conscience qu’a la Joconde de l’effet qu’elle produit.

Il est étrange d’attribuer une conscience à une figure peinte. Car il ne s’agit pas là d’un phénomène de superstition ou d’idolâtrie religieuse. Mais bien, peut-être de façon unique dans l’histoire de l’art, du fait de l’incarnation d’un Être Humain Non Identifié. Tant d’agitation autour de la question de l’identité du modèle qui servit à réaliser ce portrait, certains s’en tenant à Lisa Gherardini, épouse du riche Giocondo qui – c’est avéré – passa commande au peintre d’un portrait de sa femme, d’autres soupçonnant Léonard d’avoir peint en réalité son amant, ou bien sa mère, ou quelque dame de la noblesse, ou même un extraterrestre… tant d’agitation, de suppositions, d’affirmations, de délires, sont une marque du caractère insaisissable de cette figure. Du sentiment d’étrangeté, voire d’inquiétante étrangeté, qu’elle génère.

La Joconde nous est étrangère, mais à la façon dont nous sommes étrangers à nous-mêmes. Dont nous nous sentons parfois, dans des moments de vertige, étrangers à ce monde – venus nous ne savons d’où, destinés à repartir nous ne savons où. C’est là que la Joconde nous touche, nous interroge, nous déshabille. Ceux et celles qui ont peur de se découvrir nues au miroir de l’esprit se contentent de l’effleurer du regard, de faire en sorte de ne pas vraiment la voir. Ou bien détournent la question d’eux-mêmes en mettant en avant des énigmes sur le modèle et sur le peintre, pauvres énigmes qui leur servent de boucliers contre la peinture et son auteur.

Mais ici, nous désirons aller franchement vers l’expression de la vie.

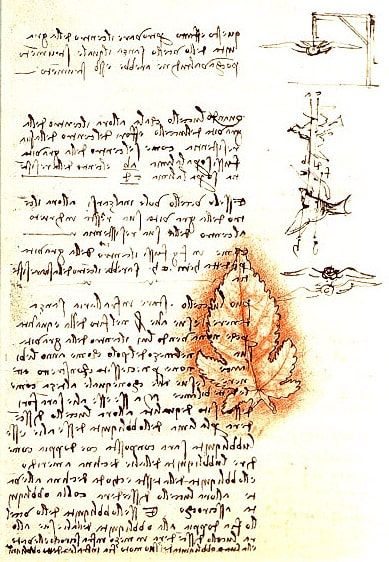

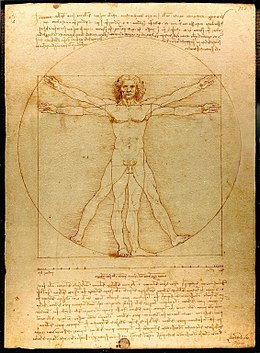

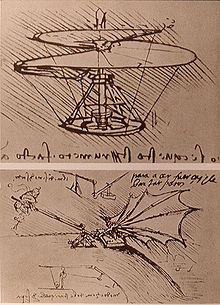

La Joconde nous regarde de droite à gauche. Mais ne serait-elle pas peinte de gauche à droite, à la façon dont l’ambidextre Léonard écrit ? Sa pensée est spéculaire. C’est seulement en les reflétant dans un miroir que peuvent se comprendre les écritures qui remplissent, avec ses dessins, les milliers de pages de ses carnets. Spéculation et réflexion renvoient au regard. Sa pensée est regard, son regard est pensée. Ce mouvement de retour entre l’œil penseur et l’objet de pensée, ce mouvement réflexif, cette révolution permanente de la pensée, n’est-il pas le sens réel de ce que Nietzsche appelait éternel retour ? Loin d’être, comme vulgairement interprété, une sempiternelle répétition, plutôt un retour éternel, un mouvement ouvrant les portes de l’immuable, comme la course de Parménide ouvre les portes de la déesse de l’être ? L’immuable Joconde, tout entière mouvement invisible et délicat des muscles sous la peau, parfaitement étudiés et connus de Léonard, donne le sentiment de suivre du regard qui la regarde.

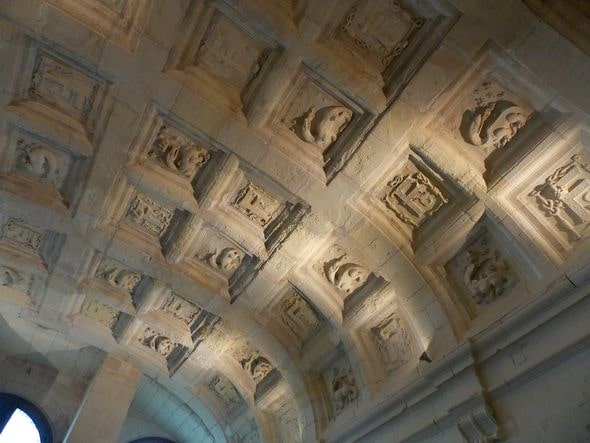

Les dessins du peintre ingénieur ont inspiré l’escalier à double révolution du château de Chambord. La formule du retour s’exprime aussi dans la forme de la spirale, dans la verticalité et dans la non-communicabilité, la distance. Les montagnes nues qui s’étagent derrière le visage de Mona Lisa indiquent une inatteignabilité. Comme tout chef-d’œuvre, cette peinture offre à qui la contemple un retour sur soi, sur la centralité que chaque être est pour soi, mais aussi sur l’énorme relativité de cette centralité. La perspective fait que la figure humaine occupe presque entièrement la toile mais la raison sait que si elle donne l’illusion que les montagnes sont beaucoup plus petites, en réalité, il n’en est rien. L’arrière-plan du tableau fonctionne, quant au sens, en écriture inversée du premier plan. Ce paysage sauvage, nu, inhabité ou déshabité, fait signe vers la petitesse réelle de l’humain dans l’univers, et réfléchit l’instant d’un portrait d’être humain par l’ « éternité » géologique et métaphysique où passé (émergence des montagnes), présent (leur image) et futur (destruction annoncée par une rivière asséchée, un pont devenu inutile, une humanité disparue du paysage) qui donne un avant-goût, ou un goût, ou un après-goût, des courbures de la toile de l’espace-temps vu par Albert Einstein.

L’escalier à double révolution du château de Chambord

Mes photos du château de Chambord et du Clos-Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci

Plus profondes encore que celle de Blaise Pascal, et dénuées d’épouvante face au naturel, contrairement à celles du religieux de Port-Royal, les pensées de Léonard de Vinci, qui ont également traversé le temps par fragments sur des feuillets non classés, restent encore à analyser. En voici quelques-unes ; qu’elles semblent faciles ou difficiles d’accès, elles demandent une vraie réflexion (d’autant que cet homme écrivait d’une écriture spéculaire, qui ne peut se lire qu’en miroir).

Plus profondes encore que celle de Blaise Pascal, et dénuées d’épouvante face au naturel, contrairement à celles du religieux de Port-Royal, les pensées de Léonard de Vinci, qui ont également traversé le temps par fragments sur des feuillets non classés, restent encore à analyser. En voici quelques-unes ; qu’elles semblent faciles ou difficiles d’accès, elles demandent une vraie réflexion (d’autant que cet homme écrivait d’une écriture spéculaire, qui ne peut se lire qu’en miroir).

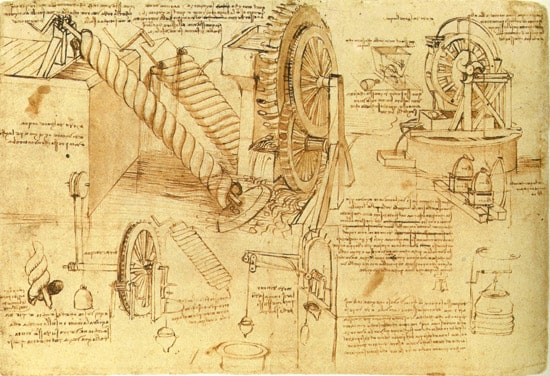

J’ai commencé hier soir à relire les Carnets de Léonard de Vinci, lus au moins partiellement plusieurs fois au cours des dernières années. Auteur et penseur de premier plan, dont les paroles valent d’être méditées autant que les peintures et les machines. Mais il est intéressant aussi de se pencher sur la façon dont Léonard est reçu, vu, à travers le temps. En 1550, trente et un ans après la mort de Léonard, dans Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Giorgio Vasari vante la merveille de son génie, mais lui reproche sévèrement sa prétendue inconstance dans le travail, et va jusqu’à inventer un pieux repentir du peintre sur ce sujet au moment de mourir. Que l’inachèvement de plusieurs de ses œuvres fasse partie de son œuvre et de son génie -comme il arrive chez certains autres génies- n’est pas compris à l’époque, et sans doute reste aujourd’hui à éclairer.

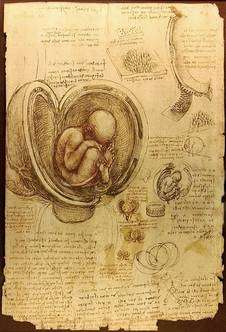

J’ai commencé hier soir à relire les Carnets de Léonard de Vinci, lus au moins partiellement plusieurs fois au cours des dernières années. Auteur et penseur de premier plan, dont les paroles valent d’être méditées autant que les peintures et les machines. Mais il est intéressant aussi de se pencher sur la façon dont Léonard est reçu, vu, à travers le temps. En 1550, trente et un ans après la mort de Léonard, dans Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Giorgio Vasari vante la merveille de son génie, mais lui reproche sévèrement sa prétendue inconstance dans le travail, et va jusqu’à inventer un pieux repentir du peintre sur ce sujet au moment de mourir. Que l’inachèvement de plusieurs de ses œuvres fasse partie de son œuvre et de son génie -comme il arrive chez certains autres génies- n’est pas compris à l’époque, et sans doute reste aujourd’hui à éclairer. En 1910, Freud dans Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci commet un énorme délire sur l’homosexualité, prétendument frigide et platonique, du peintre. Son essai, fondé sur une faute de traduction, en dit davantage sur Freud que sur Léonard, mais reste sauvé du plantage total par une observation pertinente sur la figuration de ses deux mères (la naturelle et l’adoptive) dans le tableau La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne. Aujourd’hui la vie homosexuelle du peintre, dans presque tous les documentaires sur lui que j’ai pu visionner, fait encore manifestement l’objet des fantasmes de ceux qui en parlent comme s’ils avaient tenu la chandelle, lui prêtant des liaisons sexuelles multiples, y compris avec un enfant. En réalité, en l’absence de témoignages sur la question, on ne peut rien affirmer. Seulement supposer, d’après ce que son œuvre écrite et peinte laisse comprendre de lui, qu’il ne fut ni « platonique » ni débauché mais tout à la fois libre et raisonné, d’esprit donc de corps aussi.

En 1910, Freud dans Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci commet un énorme délire sur l’homosexualité, prétendument frigide et platonique, du peintre. Son essai, fondé sur une faute de traduction, en dit davantage sur Freud que sur Léonard, mais reste sauvé du plantage total par une observation pertinente sur la figuration de ses deux mères (la naturelle et l’adoptive) dans le tableau La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne. Aujourd’hui la vie homosexuelle du peintre, dans presque tous les documentaires sur lui que j’ai pu visionner, fait encore manifestement l’objet des fantasmes de ceux qui en parlent comme s’ils avaient tenu la chandelle, lui prêtant des liaisons sexuelles multiples, y compris avec un enfant. En réalité, en l’absence de témoignages sur la question, on ne peut rien affirmer. Seulement supposer, d’après ce que son œuvre écrite et peinte laisse comprendre de lui, qu’il ne fut ni « platonique » ni débauché mais tout à la fois libre et raisonné, d’esprit donc de corps aussi. « Coleridge appelle Shakespeare l’homme aux « myriades de cerveaux ». Si la discussion baconienne était ouverte, un parallèle serait possible avec la multiplicité des cerveaux de Léonard. » Et : « chez lui, la beauté d’expression nous obsède jusqu’à la torture ». E. MacCurdy, dans son Introduction aux Carnets de Léonard.

« Coleridge appelle Shakespeare l’homme aux « myriades de cerveaux ». Si la discussion baconienne était ouverte, un parallèle serait possible avec la multiplicité des cerveaux de Léonard. » Et : « chez lui, la beauté d’expression nous obsède jusqu’à la torture ». E. MacCurdy, dans son Introduction aux Carnets de Léonard.

*

* hier soir rue Mouffetard, photo Alina Reyes

hier soir rue Mouffetard, photo Alina Reyes

Dans la brume matinale, apparition féérique du château de Chambord

Dans la brume matinale, apparition féérique du château de Chambord

Un poêle immense, où l’on pourrait brûler un arbre entier !

Un poêle immense, où l’on pourrait brûler un arbre entier ! Le lettre de François 1er et son emblème, la salamandre

Le lettre de François 1er et son emblème, la salamandre Je trouve à ce roi une riante allure de Gascon, qui rappelle l’esprit de Montaigne

Je trouve à ce roi une riante allure de Gascon, qui rappelle l’esprit de Montaigne

L’escalier à double révolution inspiré de Léonard de Vinci : deux hélices entrecroisées qui ne se rencontrent jamais : à gauche sur l’image, l’arrivée de l’un, à droite, celle de l’autre

L’escalier à double révolution inspiré de Léonard de Vinci : deux hélices entrecroisées qui ne se rencontrent jamais : à gauche sur l’image, l’arrivée de l’un, à droite, celle de l’autre

la couronne

la couronne

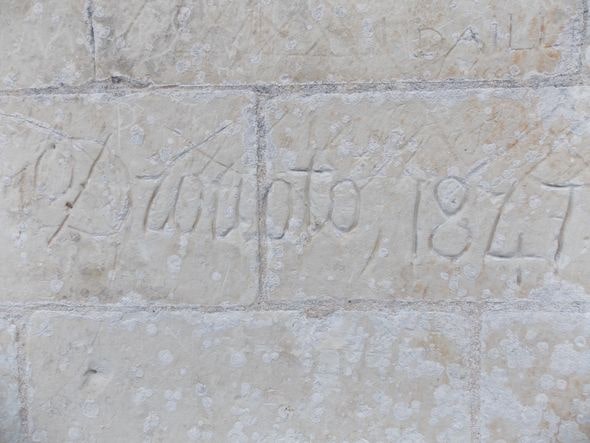

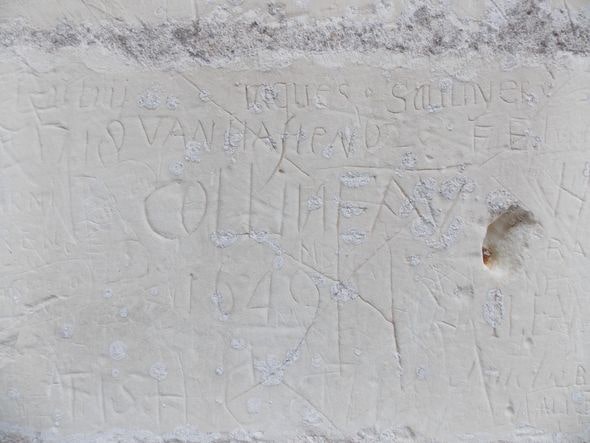

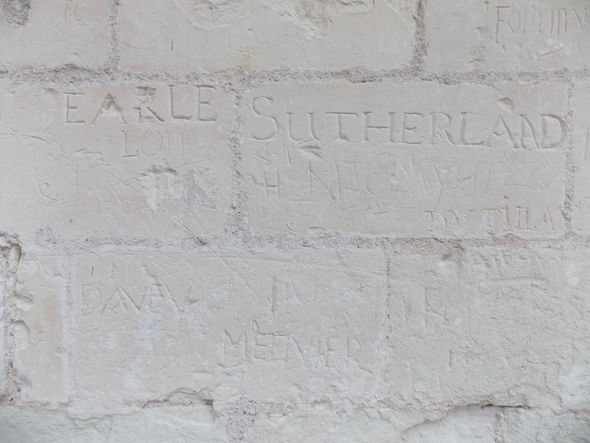

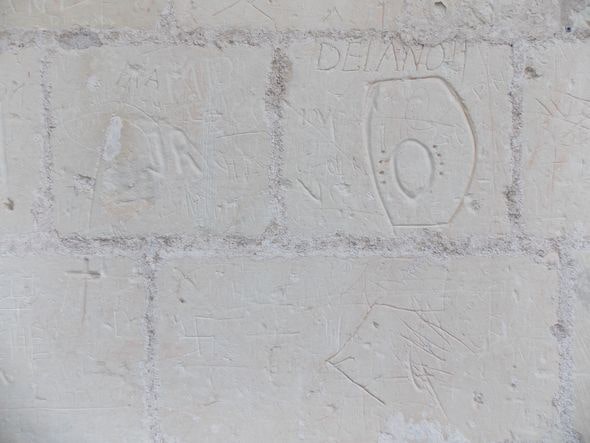

Beaucoup de murs du château sont couverts de graffiti, souvent anciens ou très anciens. Jean de La Fontaine et Victor Hugo feraient partie de ces centaines de tagueurs. « J’ai visité Chambord. Vous ne pouvez-vous figurer comme c’est singulièrement beau. Toutes les magies, toutes les poésies, toutes les folies même sont représentées dans l’admirable bizarrerie de ce palais de fées et de chevaliers. J’ai gravé mon nom sur le faîte de la plus haute tourelle. », écrivit en 1825 Hugo à son ami, le poète Saint-Valry.

Beaucoup de murs du château sont couverts de graffiti, souvent anciens ou très anciens. Jean de La Fontaine et Victor Hugo feraient partie de ces centaines de tagueurs. « J’ai visité Chambord. Vous ne pouvez-vous figurer comme c’est singulièrement beau. Toutes les magies, toutes les poésies, toutes les folies même sont représentées dans l’admirable bizarrerie de ce palais de fées et de chevaliers. J’ai gravé mon nom sur le faîte de la plus haute tourelle. », écrivit en 1825 Hugo à son ami, le poète Saint-Valry.

*

*

la chambre de Léonard

la chambre de Léonard son atelier

son atelier

son cabinet de travail

son cabinet de travail avec son cabinet de curiosités

avec son cabinet de curiosités la salle à manger

la salle à manger la cuisine

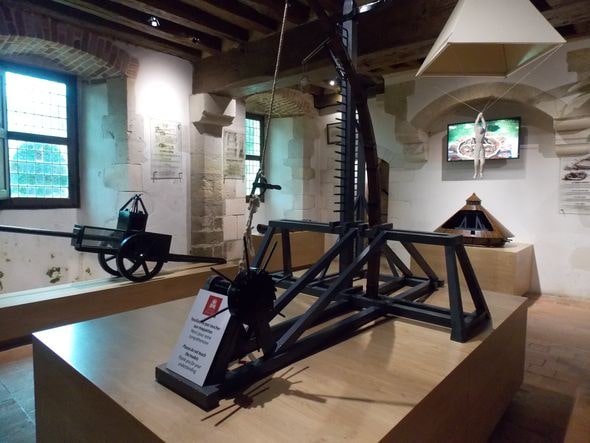

la cuisine toute une partie du castelet est dédiée à la reconstitution de ses multiples inventions scientifiques et technologiques époustouflantes

toute une partie du castelet est dédiée à la reconstitution de ses multiples inventions scientifiques et technologiques époustouflantes

La silhouette de Léonard dans le souterrain de 700 mètres que François 1er avait fait creuser entre le château royal d’Amboise et le Clos Lucé, et par où il rendait visite chaque jour au génie

La silhouette de Léonard dans le souterrain de 700 mètres que François 1er avait fait creuser entre le château royal d’Amboise et le Clos Lucé, et par où il rendait visite chaque jour au génie Puis nous descendons au jardin et dans le parc, où ont été également reconstituées, et intégrées harmonieusement dans la nature, plusieurs de ses machines fantastiques. Leonard est clairement le génie du mouvement.

Puis nous descendons au jardin et dans le parc, où ont été également reconstituées, et intégrées harmonieusement dans la nature, plusieurs de ses machines fantastiques. Leonard est clairement le génie du mouvement.

Je photographie mon reflet dans le panneau qui protège son moulin à eau

Je photographie mon reflet dans le panneau qui protège son moulin à eau

O fait tourner l’hélicoptère inventé par Léonard

O fait tourner l’hélicoptère inventé par Léonard

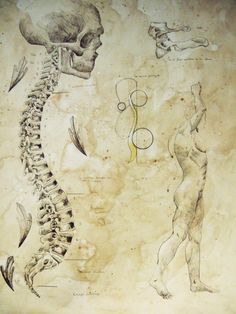

étude du corps et nature

étude du corps et nature

photos Alina Reyes

photos Alina Reyes

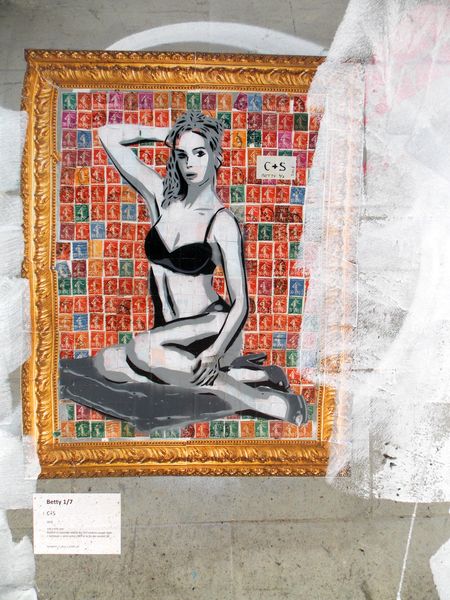

Betty en dessous, avec des timbres dessous

Betty en dessous, avec des timbres dessous bref pèlerinage sur le lieu de l’une de mes fictions, un petit tour et je repars

bref pèlerinage sur le lieu de l’une de mes fictions, un petit tour et je repars moi aussi

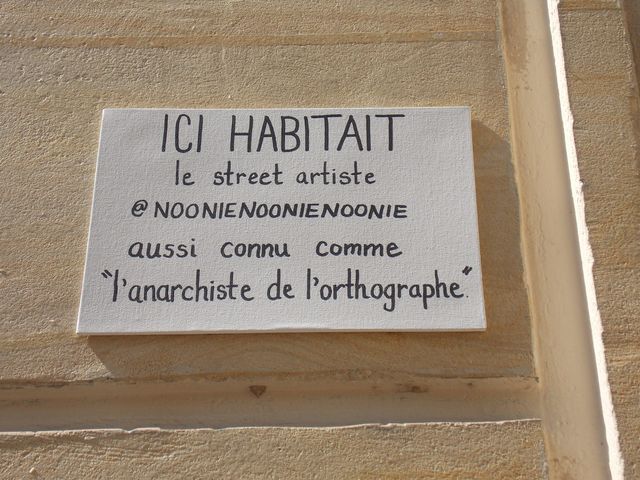

moi aussi c’est donc ici qu’il habitait, l’anarchiste qui sème ses plaques d’habitations fantaisistes dans la ville !

c’est donc ici qu’il habitait, l’anarchiste qui sème ses plaques d’habitations fantaisistes dans la ville ! je suis allée à l’hôpital pour prendre un rendez-vous, comme je dois le faire deux fois par an, mais personne, le service faisait le pont

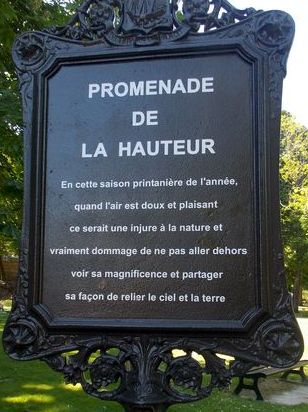

je suis allée à l’hôpital pour prendre un rendez-vous, comme je dois le faire deux fois par an, mais personne, le service faisait le pont je me suis installée un moment avec un livre dans le jardin donc, de la Pitié-Salpêtrière

je me suis installée un moment avec un livre dans le jardin donc, de la Pitié-Salpêtrière il y avait des amoureux dans l’herbe

il y avait des amoureux dans l’herbe et des dessins à la craie dans l’allée

et des dessins à la craie dans l’allée la vie dehors, c’est bon ! je ne me suis pas pressée de rentrer

la vie dehors, c’est bon ! je ne me suis pas pressée de rentrer une manif est passée devant la gare d’Austerlitz l’autre jour

une manif est passée devant la gare d’Austerlitz l’autre jour moi je passe par le jardin des Plantes

moi je passe par le jardin des Plantes et par sa roseraie

et par sa roseraie ce sont les toutes premières roses écloses, je hume leur parfum

ce sont les toutes premières roses écloses, je hume leur parfum

hier et aujourd’hui à Paris, photos Alina Reyes

hier et aujourd’hui à Paris, photos Alina Reyes