*

*

La science avance en inventant (trouvant) de nouvelles classifications. Les classifications passent trop souvent pour des réalités définitives alors qu’elles ne sont que des points de vue circonstanciés. La science avance en multipliant les points de vue. J’ai une idée de classification nouvelle et révolutionnaire en biologie, je l’exposerai peut-être un jour. Les sciences humaines aussi nécessitent une constante remise en question et réinvention des classifications. Les historiens par exemple remettent en question les classifications « Moyen Âge » et « Renaissance ». Réinventer les classifications ne signifie pas rejeter tout des classifications anciennes, mais permet de sortir de leurs limites et de se donner de nouveaux outils, de voir autrement, et à partir de là de découvrir d’autres choses.

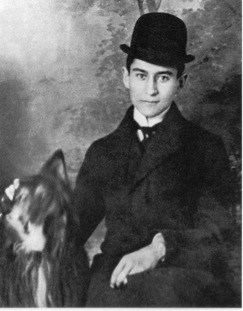

En littérature et en art, nous avons besoin aussi d’ouvrir notre regard. Nous apprenons en littérature à distinguer le baroque, le classicisme, le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme etc. Nietzsche a inventé le dionysiaque et l’apollinien, classifications qui ouvrent un autre point de vue au-delà des classifications académiques précédentes. Pour ma part, je ferais entrer Nietzsche dans une classe que j’appellerai le clownesque. Une classe qui se joue des époques. Le mot clown date du XVIe siècle, il désigne d’abord le paysan, d’après une racine germanique signifiant « motte de terre », avant de devenir un personnage de cirque et de théâtre. Mais le clownesque, dans ma conception de cette catégorie, est de tous les temps. Il y a des clowns de l’Homme – véreux, fascistes, populistes et autres autocrates, imposteurs de la pensée, de l’art, de la littérature, qui mettent l’homme plus bas que l’homme. Et les clowns de Dieu qui, partant de l’humilité de l’homme, l’élèvent à ce qui le dépasse – ce sont là les inventeurs que je classe comme clownesques. J’emploie le mot humilité car il renvoie aussi, étymologiquement, à la terre, à la motte de terre, comme le mot clown. Le clownesque pourrait s’apparenter au baroque mais à la différence de ce dernier, qui tient son nom d’un mot portugais signifiant « perle irrégulière », le clownesque ne part pas d’une préciosité, même détournée, mais d’une humilité. Si le clownesque peut aboutir comme le baroque à une forme d’exubérance, ce n’est pas comme le baroque par l’exubérance et la richesse des moyens, mais par leur humilité, leur économie. Et je vois dans cette catégorie des créateurs et des interprètes aussi variés que, entre beaucoup d’autres, Sophocle, Shakespeare, Bach (la classification comme baroques de ces deux derniers pose problème), Nietzsche, Kafka, Gogol, la Callas, Glenn Gould ou Basquiat. Toute une étude peut être développée sur ce concept du clownesque, sa métaphysique, ses façons de dépasser l’homme tantôt en auguste et tantôt en clown blanc, à partir de diverses formes d’humilité.

Dans une émission de télévision de 1960 sur CBS, Leonard Bernstein compare une partition de Bach et une page de Shakespeare. De même que Bach écrit des suites de notes presque toujours dépourvues d’indications musicales, Shakespeare établit une liste de personnages sans didascalies qui indiqueraient quel temps il fait, etc., dit-il. On pourrait dire que Bach, à la base, ce sont des notes et un clavecin, c’est tout. Et Bonnefoy disait qu’on devrait jouer Shakespeare sans décors. Les personnages de Sophocle, comme les clowns, sont des masques. Les enjeux sont métaphysiques, non pas psychologiques, sociologiques, humains-trop-humains. Nietzsche parle depuis l’animal, comme souvent Kafka, par ailleurs dépouilleur de langue. Gogol parle depuis le fou, la Callas depuis la blessée, Glenn Gould depuis l’autiste, Basquiat depuis la rue. C’est depuis leurs humilités respectives, et par la distance qu’elles instaurent entre eux et l’humain content de lui-même, que ces artistes atteignent des sommets inouïs. Et si on les écoute très bien, ils font rire. C’est ainsi qu’ils rendent les humains (leurs auditeurs, leurs lecteurs…) non pas passifs, comme lorsque tout ce qu’il y a à servir leur est servi (et plus ce qu’il y a à servir est peu de chose, plus ce peu leur est tout entier servi – ainsi dans l’art et la littérature à bon marché, faciles, « grand public »), mais actifs, nécessairement interprètes de tout ce que l’humilité foncière de leur art délègue à leurs libres interprétation, pensée, développement.

Voici le passage de l’émission avec Bernstein et Gould (qui joue à partir de 5:08)

L’émission vaut grandement d’être écoutée en entier, avec notamment à partir de 40:06 la présence de Stravinsky en personne dirigeant les trois dernières scènes de son Oiseau de feu :

*