Dans ses Six Promenades dans les bois du roman et d’ailleurs, conférences conçues pour les Norton Lectures de Harvard (éd Grasset 1996), Umberto Eco se réfère souvent à Sylvie de Gérard de Nerval, « l’un des livres les plus beaux qui aient jamais été écrits » (je suis bien d’accord avec lui là-dessus, depuis la lecture émerveillée que j’en fis, jeune adolescente, ainsi que d’Aurélia). Voici quelques lignes de ce qu’il dit à propos de « l’Auteur et sa Voix ».

« Dans Sylvie, nous sommes confrontés à trois entités. La première est un homme, né en 1808 et mort (par suicide) en 1855, qui, d’ailleurs, ne s’appelait pas Gérard de Nerval mais Gérard Labrunie. Des tas de gens, le Guide Michelin de Paris en main, partent encore à la recherche de la rue de la Vieille Lanterne où il s’est pendu ; certains d’entre eux n’ont jamais compris la beauté de Sylvie.

La deuxième entité est le « je » du récit. Ce personnage n’est pas Gérard Labrunie. Nous savons de lui ce que nous en dit l’histoire, et à la fin, il ne se tue pas. Plus mélancoliquement, il réfléchit : « Les illusions tombent l’une après l’autre, comme les écorces d’un fruit, et le fruit, c’est l’expérience. »

(…) Enfin, la troisième entité, en général difficile à discerner, est (…) cette « voix » anonyme qui commence le récit par « Je sortais d’un théâtre » (…) on peut même aller jusqu’à donner un nom à cette voix, un nom de plume. Si vous le permettez, j’en sais un, très beau : Nerval. (…) Nerval n’est pas un Il tout comme George Eliot n’est pas une Elle (seule Mary Ann Evans l’était). Nerval serait en allemand un Es, en anglais il pourrait être un It (malheureusement, les grammaire française et italienne nous obligent à lui assigner un sexe à tout prix).

(…) Enfin, la troisième entité, en général difficile à discerner, est (…) cette « voix » anonyme qui commence le récit par « Je sortais d’un théâtre » (…) on peut même aller jusqu’à donner un nom à cette voix, un nom de plume. Si vous le permettez, j’en sais un, très beau : Nerval. (…) Nerval n’est pas un Il tout comme George Eliot n’est pas une Elle (seule Mary Ann Evans l’était). Nerval serait en allemand un Es, en anglais il pourrait être un It (malheureusement, les grammaire française et italienne nous obligent à lui assigner un sexe à tout prix).

Nous pouvons affirmer que ce Nerval, qui au début de la lecture n’est pas encore là, sinon sous forme de traces pâles, ne sera, lorsque nous l’aurons identifié, rien d’autre que ce que les théories des arts et de la littérature appellent « style ». Bien entendu, à la fin, l’auteur modèle sera également reconnaissable en tant que style, un style tellement évident, clair, incomparable, que nous comprendrons enfin que c’est la Voix de Sylvie qui commence Aurélia par « Le Rêve est une seconde vie. »

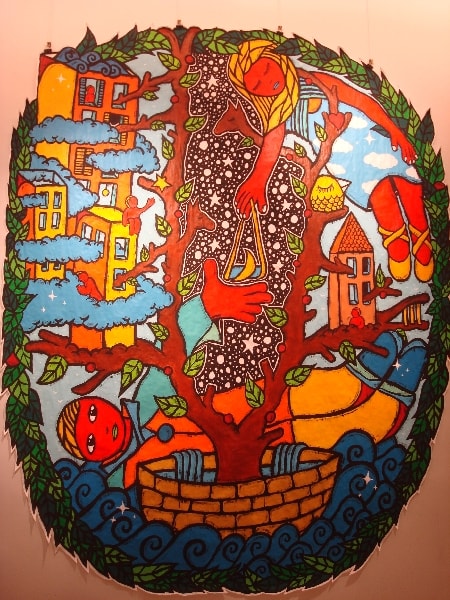

aujourd’hui à Paris 5e, entre deux giboulées et avant l’orage, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 5e, entre deux giboulées et avant l’orage, photos Alina Reyes

*

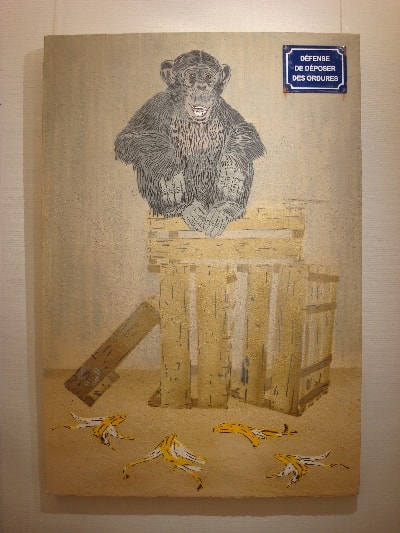

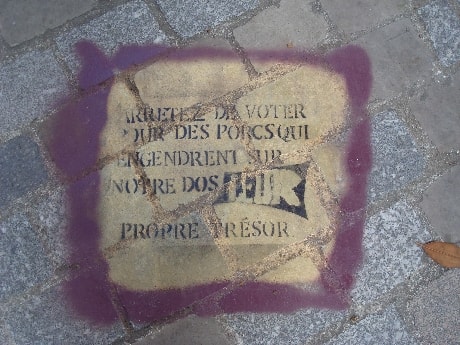

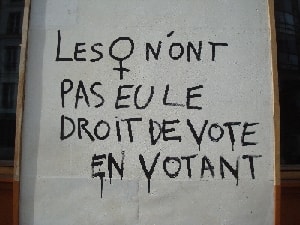

dans les rues du 5ème… Kam Laurene, Nemo…

dans les rues du 5ème… Kam Laurene, Nemo…

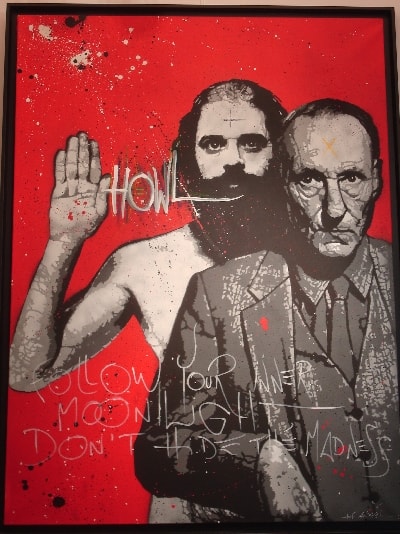

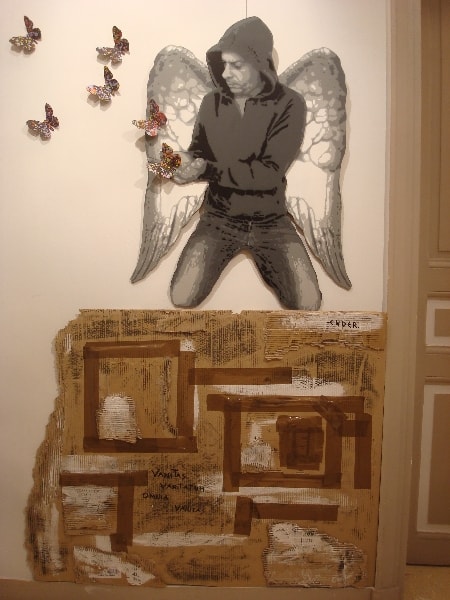

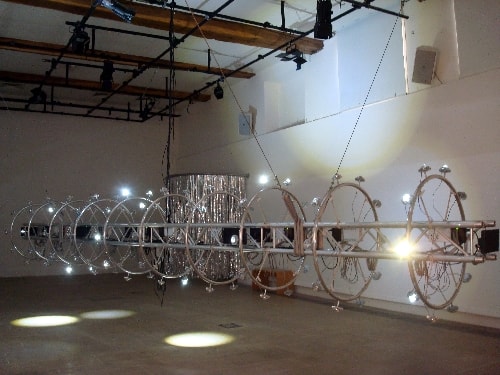

au Centre culturel irlandais, exposition

au Centre culturel irlandais, exposition

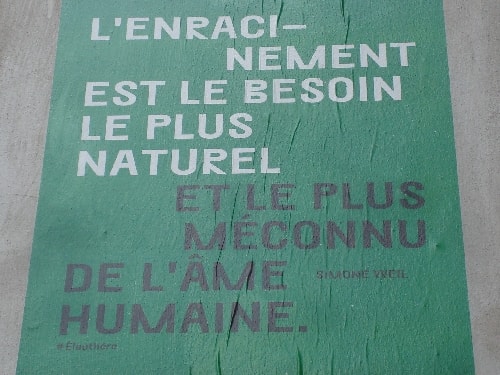

Simone Weil affichée sur un mur et la boutique d’un couturier

Simone Weil affichée sur un mur et la boutique d’un couturier au jardin alpin du jardin des Plantes, une mésange charbonnière, une palombe bleue, une poule d’eau…

au jardin alpin du jardin des Plantes, une mésange charbonnière, une palombe bleue, une poule d’eau…

et dépassant d’un jardin de la mosquée, un olivier

et dépassant d’un jardin de la mosquée, un olivier aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

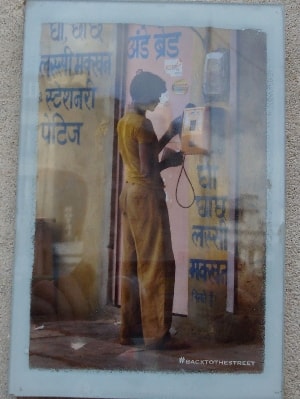

aujourd’hui à Paris 13e, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 13e, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 10e, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 10e, photos Alina Reyes