Alina Reyes, Université Paris-Sorbonne – Sorbonne Universités

« Habiter, être mis en sûreté, veut dire : rester enclos »

(Heidegger, Essais et conférences, « Bâtir habiter penser »)

Un peu avant dans le même texte, Heidegger a établi une identité entre bâtir, habiter et être, liés selon lui par une même racine à travers les verbes buan, habiter (en anglo-saxon), bauen, bâtir, et les formes ich bin, du bist et bis (sois). « Être homme veut dire : être sur terre comme mortel, c’est-à-dire : habiter. »

Heidegger a commenté la parole de Hölderlin « l’homme habite en poète », mais sa conception profonde de l’être homme c’est : habiter la terre en mortel. L’auteur de « La limitation de l’être » (Introduction à la métaphysique), le penseur de l’« être-pour-la-mort » qui jugea son époque « déracinée, décadente, enjuivée » (Guillaume Payen, « Racines et combat chez Martin Heidegger », dans O. Lazzarotti et P.-J. Olagnier, L’identité, entre ineffable et effroyable) ne fut pas antisémite par simple adéquation à son temps. Le fondement même de sa pensée est antisémite dans le sens où il conçoit l’être dans l’enracinement alors que l’être selon la Torah est, tel Moïse allant au buisson ardent, l’être qui franchit les limites territoriales comme les limites de l’homme.

La hantise de Heidegger, c’est le nomadisme, et son idole, la terre. Or les nationalismes quels qu’ils soient, y compris le sionisme, les impérialismes quels qu’ils soient, y compris islamistes, et les racismes, y compris et d’abord l’antisémitisme et sa variante l’islamophobie, tiennent de la même hantise morbide de contrôle. Et l’influence du philosophe allemand est forte chez les intellectuels de ces divers courants, tant en Orient qu’en Occident. D’où l’importance actuelle de décrypter sa nocivité. Car son idéologie imprègne une grande part de la pensée actuelle, la plupart diffusée dans les esprits de façon inconsciente et indirecte, donc d’autant plus dangereuse.

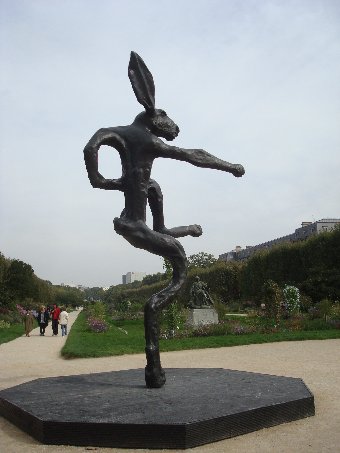

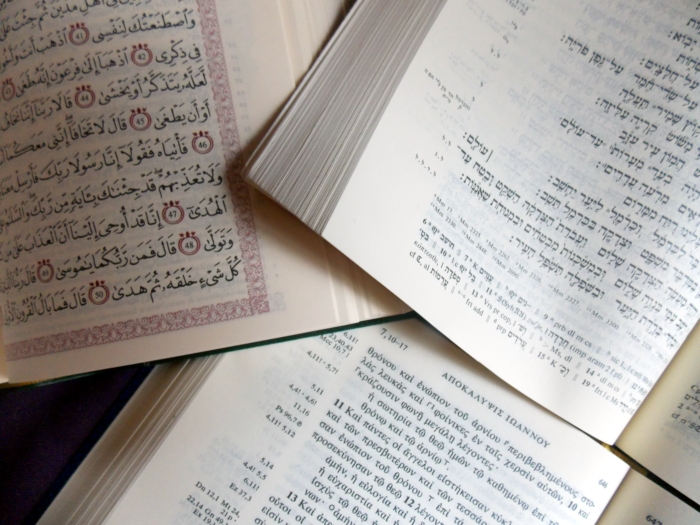

Le nomade échappe à l’ordre bourgeois, il n’est pas assis, il a très peu de biens, il est en mouvement, il est insaisissable. Ce n’est pas pour rien que Hachem (nom en hébreu) a été inventé (découvert) par les Hébreux, un peuple nomade. Ce n’est pas pour rien que Jésus marchait tout le temps. Ce n’est pas pour rien qu’Elle/Il (le Matriciel, selon la traduction d’André Chouraqui du Miséricordieux coranique) a trouvé son dernier prophète en Mohammed, parmi les tribus nomades du désert. Dieu, que la Torah refuse justement de nommer, et auquel l’islam reconnaît au moins 99 noms, ce qui est une autre façon de ne pas lui en fixer un, Elle/Lui que nous pouvons en ce sens appeler plutôt le Vivant – et tout le monde comprend ce qu’est le vivant, même les athées – se trouve dans les traces de pas, les écritures qui vont et viennent ; non dans les tours de Babel, les habitations-constructions pour « rester enclos », qu’elles soient de matière ou de pensée.

Quel énorme réseau de parole a dû tisser Heidegger pour essayer d’y prendre le vivant, de le neutraliser. Aussi énorme que sa peur, et celle de ses suiveurs. Et bien sûr il n’y a là rien à récolter, sinon la mort.

La philosophie de Heidegger crée les nationalismes à partir de cette même idéologie de la terre et d’un peuple associé à une terre. Idéologie morbide : seuls les morts appartiennent à la terre où ils finissent. Les morts de leur vivant aiment bien se bercer de mots, être « le là », le là être… comptine pour endormir les hommes restés dans leur le là, leur ça.

La pensée de Heidegger est antisémite au sens précisément d’anti-sémite, à l’opposé de l’esprit sémitique, de l’esprit du déplacement permanent, à l’œuvre au cœur même des langues sémites – arabe autant qu’hébreu. Heidegger a cherché sa pensée dans le grec et dans l’allemand. Or ces langues constituent trois mondes clairement à part.

D’un côté le monde des langues sémitiques (hébreu, araméen, arabe…), de l’autre le monde grec, de l’autre encore la structure latine. Il n’est pas impossible de penser en allemand ou en latin sans être anti-sémite, mais cela implique de sortir de sa langue. En fait Heidegger a peu emprunté de sa pensée à la langue grecque, sinon un idéalisme qu’il a voulu ramener à tout prix dans le giron de l’allemand, alors que ces deux langues, et donc la structure de pensée qu’elles portent, sont très différentes.

Heidegger hanté par la peur de la bâtardise raciale et culturelle a pourtant lui-même abâtardi sa pensée dans cette confusion illusoire, cette volonté cachant une honte secrète, un sentiment d’infériorité non assumé, de justifier l’allemand par le grec. Quête d’origine qui a pourtant donné quelques résultats intéressants, pourvu qu’on n’oublie pas de retirer ces pépites du fossé boueux dans lequel ce terrien les a jetées et où elles ne peuvent pousser.

La philosophie de Heidegger est massivement néfaste et dangereuse, d’autant plus qu’elle est séductrice et flatteuse, fonctionnant comme un miroir aux alouettes, donnant à son lecteur le sentiment de sa propre supériorité, de sa propre intelligence ; cela de façon aussi illusoire que le fait de refléter l’allemand par le grec.

« La rose est sans pourquoi », dit Angelus Silesius. La rose est « sans pourquoi » parce qu’elle est tout être. Le pourquoi appartient à l’existence, pas à l’être. « Hier kein warum », dit le tortionnaire à Primo Levi à Auschwitz. « Ici pas de pourquoi ». Il s’agit d’une inversion. D’une inversion de la vérité. Ce qui est vrai, c’est que tout Auschwitz est avec pourquoi. Est calcul, fabrication pour quelque chose, pour-quoi. Fabrication existentielle devant laquelle l’homme est écrasé par le pourquoi qu’il ne peut que poser.

La vérité est : ici pas de « sans pourquoi ». Donc : pas de rose. Auschwitz appartient à la pensée heideggerienne d’un pour-quoi défini comme « pour-la-mort », de l’homme pour-la-mort. C’est pourquoi, écrit Primo Levi : « Si c’est un homme ». Et c’est une question, sans point d’interrogation.

Heidegger est-il heideggerien ? Oui, son nazisme l’a prouvé. Nietzsche est-il nietzschéen ? Non. Nietzsche est lui-même. Nietzsche n’a pas besoin de maîtres. Pas même de lui-même comme maître. Seuls sont nietzschéens, ou autres -ens (platoniciens, chrétiens, hégéliens, heideggeriens, rimbaldiens, etc.) ou -istes (idéalistes, marxistes, féministes, etc.), ceux qui ne se sentent pas assez solides pour marcher sans béquilles. Ceux qui pallient par des -ens ou par des -istes leur manque d’être. Après tout, c’est peut-être ce qui a fini par arriver à Nietzsche. Il est devenu nietzschéen, donc fou – ou bien sa folie a été son moyen d’échapper à la menace de devenir nietzschéen, donc encore plus mort que fou.

L’idolâtrie, qui est toujours au bout du compte idolâtrie de soi, détruit. Les idoles existent, mais leur existence n’est pas fondée sur l’être. Les idoles existent dans la fixité et la corruption permanente, la défaite, l’écrasement par le temps. L’être est vivant, mouvant. Nietzsche est vivant, mais seulement pour les vivants.

Les heideggeriens ont fait de leur maître leur messie. Sa parole est pour eux parole d’évangile. Son annonce est inverse à celle des messagers du Vivant. Ils annoncent un homme créé pour la vie éternelle, c’est-à-dire du moins la vie en grâce et en plénitude, il annonce un homme comme « être-pour-la-mort ». Ils peuvent se sacrifier pour leurs prochains, il ne se sacrifie pas, accepte de prendre la place des sacrifiés par le régime inique, légitime intellectuellement l’envoi à la mort des hommes, puisqu’ils sont êtres-pour-la-mort. Ses disciples sont spirituellement des esclaves de la mort, des serviteurs souvent involontaires, dans leur servitude volontaire, de la mort. Ils nuisent mais leur nuisance n’est pas éternelle car ils mourront, leur croyance s’accomplira pour eux.

La passion de Heidegger (en cela non détaché d’un catholicisme du Christ cloué), c’est le fixe. L’être du sémite, c’est le passage. Le déplacement permanent. L’utopie comme art de ne pas rester dans la place. De n’être pas assis, mais en dé-placement. En mouvement, même immobile. De ne s’installer que pour partir. D’être insaisissable, c’est-à-dire bien plus éternel qu’en étant là. Être d’ailleurs, aller ailleurs et par ailleurs. C’est-à-dire, dans l’être même du vivant.

(Et Nuit debout qui s’accroche à sa place, la place de la République, comme dans La République de Platon les hommes s’en tiennent au mur de la caverne, hypnotisés par leurs impressions, ne voyant pas ce qu’ils font, dos tourné au réel, mériterait-elle encore le nom de mouvement, si elle refusait, contrairement à Abraham, de quitter son lieu de naissance, de s’abandonner à la logique du vivant, de passer à autre chose, la suite ?)

Alina Reyes, Doctorante, littérature comparée, Maison de la Recherche, Université Paris-Sorbonne – Sorbonne Universités

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

photo Alina Reyes

photo Alina Reyes