photo Frederick Florin/AFP

*

Ces derniers temps, l’épidémie de clowns menaçants actualise le roman Lunar Park, paru en 2005, tel un avertissement pour les temps présents et à venir. Voici le compte-rendu que je faisais de ce livre à l’époque.

Œdipe Roi, La chute de la maison Usher, Bartleby le scribe, Le temps retrouvé, American psycho, Dr Jekyll et Mr Hyde, et sans doute d’autres fantômes littéraires habitent Lunar Park.

Lunar Park où les scènes de crime « sont immaculées ».

Ellis est l’écrivain du doute, lequel gagne du terrain à chacun de ses livres. Le voilà qui franchit avec ce roman la dernière étape, en obligeant le lecteur à se demander : « Non mais, est-ce qu’il se fout de nous ? »

La réponse est : oui. Lunar Park c’est la fête foraine, les artifices en forme de grosses ficelles sont tous là, monstres et terreur-pour-rire à gogo, l’auteur turbine mécaniquement, c’est que, voyez-vous, l’emplacement est cher, il faut le rentabiliser.

Après le génial Glamorama, qui consacrait la déréalisation du monde, que faire de soi et de son lecteur hébétés par cette mise à néant ? Où trouver encore la possibilité d’un roman ? Eh bien allons-y, au cœur de la famille, de ce rêve américain ou de ce qu’il en reste alors qu’on a tant besoin de lui par ces temps troubles et menaçants. Un foyer en guise de rêve donc, de parc d’attraction si attractif que ni le profond ennui ni le malaise invivable ne sauraient en chasser notre candidat au rôle de bon père de famille, Bret Easton Ellis himself !

Et puisque dans cette affaire tout est mensonge, allons jusqu’au bout, l’auteur en personne entre de plain pied dans le plat qu’il est en train de décongeler pour notre dîner. Voici donc l’autobiographie de B.E.E., il te fait pénétrer chez lui en confiance, installe-toi, l’écrivain célèbre te rappelle ses débuts, ses succès, te fait quelques confidences inédites sur ses amours et ses goûts sexuels, sa vie de riche et de drogué, il t’amuse avec des anecdotes telles que les Américains en ont le secret – ils font tous ça délicieusement, n’est-ce pas, que vous assistiez à une cérémonie des Oscars ou que vous lisiez une interview de grand écrivain, chacun y va de son clin d’œil, les grands de ce peuple vous le savez ont la politesse de l’humour et donc vous ne vous sentez pas dépaysé, ce garçon, Bret, si célèbre, est tout de même charmant de se montrer avec vous aussi simple, direct, comme si, mais oui, vous étiez de ses intimes… À moins qu’il ne se foute de vous ?

Dis, Bret, sommes-nous bien loin du réel ? Mais oui nous sommes loin, laisse-moi tranquille, j’ai un roman à écrire. En ce temps-là j’étais en mon adolescence te dis-je, le ciel tourne, la Grande Roue aussi, voici que vient le retour du temps, voici la vieille lune, il faut que je la baise avant qu’elle ne m’avale, alors tant pis si je te trompe avec, j’ai ma peau à sauver !

Une fois devenu quasiment l’un de nos proches, Bret – nous pouvons bien l’appeler Bret – nous raconte maintenant comment il a eu un fils avec la star de cinéma Jayne Dennis, comment leur folle vie de célébrités les a aussitôt séparés et comment, désireux de faire une fin, il l’a retrouvée dix ans plus tard pour l’épouser et vivre avec elle, son fils et sa fille à elle dans une banlieue chic de la côte Est. Maintenant nous voici invités chez lui à une fête d’Halloween, le décor est planté, un décor de mort.

Bret casé, une fois énumérées quelques marques des vêtements de son fils, que va-t-il bien pouvoir nous raconter ? Nulle nuit citadine agitée en vue, nul(le) top-model dans les parages. Un dîner chez les voisins où tous les couples présents ne parlent que de leurs enfants gavés de Ritaline et autres anxiolytiques, une réunion de parents d’élèves… À l’évidence tout le monde est fou, tranquillement mais bien profond, même le chien Victor, important personnage, est sous Prozac. Tout le monde est fou, plus rien n’a de sens, mais l’argent et les médicaments maintiennent un semblant de vie dans ce corps social en état de décomposition avancée. Les jeunes garçons des environs disparaissent mystérieusement l’un après l’autre, Bret entretient un semblant de liaison avec l’une de ses étudiantes, à l’Université proche où il donne des cours de creative writing, rien d’abouti puisque plus rien ne saurait aboutir à quoi que ce soit. Bret ne couche plus avec sa femme adulée par des millions de fans, plus de goût à ça non plus, une fois par semaine ils suivent une thérapie de couple en plus de son rendez-vous personnel chez une psy pour laquelle il s’invente de faux rêves. Bret enfin n’arrive pas à communiquer avec Robby, son fils de onze ans qui n’aime que la lune et les étoiles, et qui lui, reste silencieusement mais résolument hostile.

Et Bret, bien entendu, replonge dans l’alcool et les drogues.

Pendant ce temps, « la maison pelait ». La peinture toute neuve des murs extérieurs s’écaille de plus en plus, au point qu’une nuit il a l’air de neiger. Et les phénomènes inexpliqués se multiplient, dans le registre ordinairement grand-guignolesque de l’horreur : la peluche enfantine qui s’avère vivante et capable de se transformer en gros monstre poilu et tueur, la moquette qui pousse comme quand on la fume trop, les ordinateurs qui délivrent de mystérieux messages, la vidéo venue de l’au-delà, la voiture fantôme, le double surgi du passé… C’est ridicule mais on a peur quand même, oui, peur pour Bret, qu’est-ce qu’il peut bien avoir dans la tête pour se laisser aller à un tel cirque ?

Apparemment un gros complexe d’Œdipe pas réglé, énorme sentiment de culpabilité pour ne pas avoir su être un fils et ne pas savoir être un père. « C’est le temps retrouvé, pas vrai, Bret ? » Oui mais ce temps n’a rien d’un paradis, ce temps est celui d’un enfer trop longtemps refoulé, le temps de l’écrivain dont la vie est « un maëlstrom de mensonges », qui sait qu’écrire lui « coûtera un fils et une femme », qui sait sans se l’avouer que sa conduite avec Aimée Light, son étudiante, lui vaudra le reproche de son double accusateur, qui se sait traître et démissionnaire, et que de plus torture sa responsabilité d’auteur.

« Je Suis De Retour », « je suis partout », dit l’être qui le poursuit. Si ce qu’il a écrit devient réel, et si ce réel est criminel ? Bret encore une fois sous nos yeux se dédouble, il y a lui et l’écrivain, l’écrivain a son existence autonome, incontrôlable :

« Pendant les quatre heures qui ont suivi, il s’est passé quelque chose dont je ne me souviens pas. L’écrivain a rempli les blancs. »

Le désastre accompli, l’auteur se paie une dernière fois notre tête avec une louche de sentimentalisme suspect. Voilà, c’est tout, c’est fini. Vous êtes frustré, un peu vexé, vous vous êtes fait balader et vous vous demandez secrètement si ce n’est pas ce qui vous arrive tout le temps dans votre vie, vous faire balader, vous vous demandez si ce n’est pas ce qui arrive de plus en plus à tout le monde dans ce monde où tout est de moins en moins sûr, vous vous demandez si vous aussi vous ne serez pas dévoré par le passé. Alors vous n’avez pas bien envie de reconnaître que, pourtant, c’était un grand livre.

crédit photo : INAH

crédit photo : INAH *

*

aujourd’hui à Paris, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris, photos Alina Reyes L’oiseau de feu, technique mixte sur papier 21×29,7 cm

L’oiseau de feu, technique mixte sur papier 21×29,7 cm image wikimedia

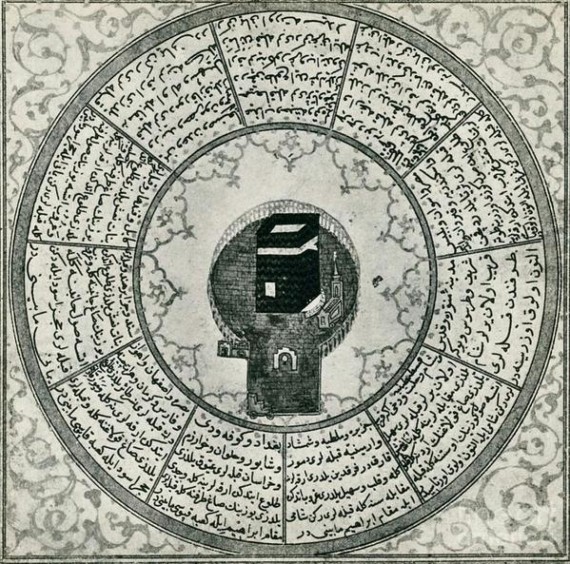

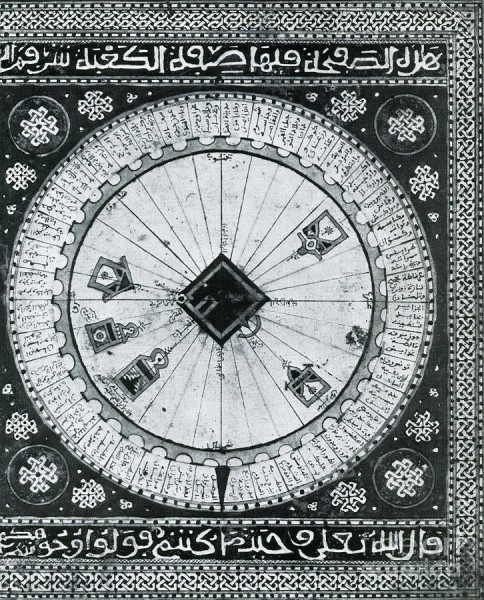

image wikimedia