Dès leur création, j’ai détesté les Restos du cœur. Je déteste la charité. J’ai grandi dans une famille très pauvre et une fois adulte j’ai été très pauvre, longtemps, à être démunie de tout, à ne manger que des pâtes ou du riz. J’ai connu d’autres gens dans le même cas. Nous ne risquions pas de faire du gras. Ils ne se plaignaient pas, moi non plus. Je ne serais jamais allée aux Restos du cœur ni à un truc de ce genre. On a enlevé leur dignité aux pauvres. Beaucoup se surnourrissent de cochonneries. Dans cette société de consommation, il n’y a pas d’autre but que de consommer, pour les pauvres comme pour ceux qui ont de l’argent. Ce qui est à portée de consommation des pauvres, c’est la nourriture, la mauvaise nourriture qui fait les corps en surpoids et paralyse les esprits. Et la maladie de l’obésité s’étend, elle touche de plus en plus de monde dans toutes les classes, elle tue elle aussi, par l’addiction dont elle est le signe, notre capacité à nous tenir debout.

Depuis le confinement, les files d’attente s’allongent de plus en plus aux distributions de nourriture. Il s’y trouve des gens qui ont véritablement faim, des sans-abri privés des revenus de la manche depuis que les rues sont désertées, et des travailleurs privés de travail. Leur distribuer de la nourriture est utile, mais n’en reste pas moins révoltant. Ce monde est indigne. La solidarité y est devenue, par force, de la charité. Une manifestation éclatante de l’injustice sociale. Et de sa pérennisation. Si je me souviens bien, les Restos du cœur devaient être provisoires. Ils ont instauré un système. Même effet pervers que celui d’une certaine aide humanitaire, quand elle n’est pas coopération avec les gens à qui elle s’adresse. La charité, c’est le non-partage. Il y a l’indigent, et il y a le citoyen. Le citoyen agit, l’indigent est dépendant. La bonne idée d’Emmaüs, c’était de refuser ce système ; c’était un progrès certain, même s’il n’est pas allé assez loin. Et ce qui se développe maintenant et depuis les Restos du cœur, continue, pour la bonne cause, à entériner l’exclusion, participe même à l’augmenter.

On parle de solidarité, et sans doute un esprit de solidarité anime-t-il la plupart de ceux qui organisent ces distributions, mais le système, lui, est celui de la charité. Mon sens de la dignité est blessé devant ce spectacle répugnant. Qui est devenu une politique. L’hôpital se fout de la charité mais il lui a fallu la subir, il lui a fallu accepter des dons de sacs poubelles transformés en blouses et de casques de plongée pour se protéger d’un virus. Comme on parle de culture du viol, on peut parler de culture de la charité, et de politique de la charité. La Commission européenne elle-même envisage de lancer un crowdfunding pour faire face à la crise économique due au coronavirus. L’Europe faisant la manche. La boucle est bouclée.

*

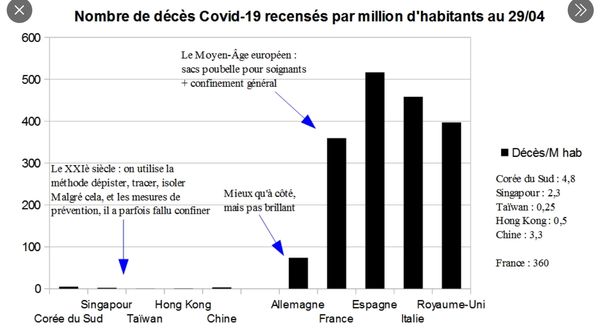

(Autoportrait en Janvier 2020 en Crète, en posture de l’arbre) (J’ai 64 ans, j’ai eu 4 enfants). Je disais hier que j’avais ces derniers mois retrouvé la souplesse de ma jeunesse grâce au yoga. Mais ce n’est pas tout. Yoga et exercice physique en général, ainsi qu’attention à l’alimentation, m’ont aussi gardée dans une forme physiologique exprimée en valeurs qui seraient tout aussi bonnes si j’avais vingt ou trente ans : 11,7 de tension, pouls à 61 au repos, rythme respiratoire de 12 (ou moins au repos) par minute. C’est ainsi sans doute que mon corps, pourtant éprouvé par deux cancers ces dernières années, des opérations et un traitement fatigants, a su se défendre contre le coronavirus, qui ne m’a causé que de légers symptômes. Sans doute ai-je eu aussi de la chance, mais du moins je l’ai aidée. La pandémie révèle quels sont les pays modernes d’aujourd’hui : ceux qui ont su réagir efficacement. Et quels sont les pays dépassés, notamment la France, le Royaume Uni et les États-Unis. Qu’elle nous incite aussi à être absolument modernes, comme disait Rimbaud, mais de façon libre, en commençant par être agissant sur notre propre condition physique et mentale. « Dieu ne change pas l’état d’un peuple tant que les gens ne changent pas d’eux-mêmes », dit le Coran (13-11). Voilà qui est tout aussi valable pour l’édition. Tant qu’elle ne changera pas, elle continuera à sombrer.

(Autoportrait en Janvier 2020 en Crète, en posture de l’arbre) (J’ai 64 ans, j’ai eu 4 enfants). Je disais hier que j’avais ces derniers mois retrouvé la souplesse de ma jeunesse grâce au yoga. Mais ce n’est pas tout. Yoga et exercice physique en général, ainsi qu’attention à l’alimentation, m’ont aussi gardée dans une forme physiologique exprimée en valeurs qui seraient tout aussi bonnes si j’avais vingt ou trente ans : 11,7 de tension, pouls à 61 au repos, rythme respiratoire de 12 (ou moins au repos) par minute. C’est ainsi sans doute que mon corps, pourtant éprouvé par deux cancers ces dernières années, des opérations et un traitement fatigants, a su se défendre contre le coronavirus, qui ne m’a causé que de légers symptômes. Sans doute ai-je eu aussi de la chance, mais du moins je l’ai aidée. La pandémie révèle quels sont les pays modernes d’aujourd’hui : ceux qui ont su réagir efficacement. Et quels sont les pays dépassés, notamment la France, le Royaume Uni et les États-Unis. Qu’elle nous incite aussi à être absolument modernes, comme disait Rimbaud, mais de façon libre, en commençant par être agissant sur notre propre condition physique et mentale. « Dieu ne change pas l’état d’un peuple tant que les gens ne changent pas d’eux-mêmes », dit le Coran (13-11). Voilà qui est tout aussi valable pour l’édition. Tant qu’elle ne changera pas, elle continuera à sombrer.

Il y a dans mon roman Forêt profonde (2007) un passage où la narratrice raconte que la pièce où elle dort, dans Notre-Dame de Paris abandonnée, est hantée par une chauve-souris. La langue, quand elle n’est pas trafiquée pour le commerce, comme dans la littérature industrielle, précède la réalité. La crée-t-elle ? Je pense plutôt qu’elle sait avant, parce qu’elle démêle les apparences, en enquêtrice de la vérité.

Il y a dans mon roman Forêt profonde (2007) un passage où la narratrice raconte que la pièce où elle dort, dans Notre-Dame de Paris abandonnée, est hantée par une chauve-souris. La langue, quand elle n’est pas trafiquée pour le commerce, comme dans la littérature industrielle, précède la réalité. La crée-t-elle ? Je pense plutôt qu’elle sait avant, parce qu’elle démêle les apparences, en enquêtrice de la vérité.

Après, donc, mon

Après, donc, mon