« Enter Time ». Shakespeare, The Winter’s Tale, IV, 1

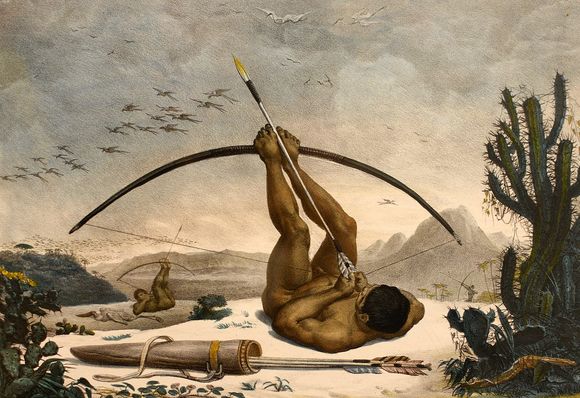

À l’avant du tableau, la « scène du néant », comme l’écrit Shakespeare (sonnet 15) un siècle après que Léonard l’a peinte.1 Au bord de laquelle se tient l’enfant Jésus, et toute la scène. Léonard de Vinci a étudié obstinément l’eau, ses mouvements, ses tourbillons. Voici un autre tableau, après ceux que nous avons vus hier et avant-hier, qui donne à saint Jean une importance ici clairement et étrangement appuyée par le doigt de l’ange qui le désigne, lui le Baptiste, plutôt que le Christ – contre toute orthodoxie. Pourquoi ? J’y ai songé une bonne partie de la nuit. Pourquoi ce geste si insistant de l’ange, avec cette main démesurée pour renforcer l’indication ? Autant que je sache, depuis cinq cents ans, c’est une question, capitale, à laquelle nul n’a répondu. Mais ma « contemplation » m’a fait « faire temple » avec Léonard, pénétrer dans son temple, sa pensée, et le paysage s’est éclairci au fil de mon chemin.

On a souvent noté la sauvagerie inhabituelle en son temps des paysages des derniers tableaux de Léonard, la Joconde bien sûr et aussi la Sainte Anne (paysage dont il ne reste rien dans le Saint Jean). La Vierge aux rochers, peinte quelques années avant ces deux derniers, présente un plein cadre d’univers minéral. Léonard a écrit une belle page sur l’attraction de l’abîme, de la grotte. On distingue un pont à l’arrière-plan de la Joconde : seul témoin d’une humanité ou symbole métaphysique ? Le fait est que le peintre dans ces œuvres lie l’humanité et même la divinité à une nature immémoriale et immaculée. Dans ces espaces évoquant l’abîme du temps, sur ces scènes du néant, il peint l’humain dans son caractère éphémère et pourtant perpétué grâce à la génération et aux générations (explicitement figurées dans la Sainte Anne avec sa descendance) qui, par la grâce du Christ, arbre vert, remontent de la mort, de la « terre », au « ciel » (et nous avons vu le rapport de la Joconde et du Saint Jean avec cette Sainte Anne).

Revenons à notre question : pourquoi saint Jean ? Pourquoi est-ce lui qui nous est désigné par l’ange ? J’ai d’abord songé qu’il pouvait représenter le pont, la transition, celui qui prépare et ouvre le chemin. Il s’agenouille devant le Christ qui va emprunter ce chemin ouvert par lui, en faire l’épreuve, sauver ainsi l’humanité du gouffre au bord de laquelle elle se tient. Le Christ en retour le bénit, lui qui a ouvert cette voie qu’il va emprunter. Mais soudain le sens en moi a fait un bond en avant. « Enter Time ». La didascalie de Shakespeare s’est présentée à mon esprit. Saint Jean, le Baptiste, n’est-il pas la figure du Temps, qui coule et transforme toute chose, comme l’eau dans la vision d’Héraclite et de Léonard ? N’est-ce pas le Temps qui coule en cascade dans la Sainte Anne, dans le même mouvement que celui du Saint Jean ? Et n’est-ce pas, au bout de la remontée, comme l’eau remonte au ciel en nuées, ce que Rimbaud appellera « l’Éternité retrouvée » ?

Au fond de la Vierge aux rochers, se dresse sur la droite, au même endroit que le doigt dans le Saint Jean et que l’arbre dans la Sainte Anne, un grand monolithe pointé vers le ciel. À gauche, dans une autre trouée, s’amorce un chemin étrangement bordé de pierres levées, semblables à celles que des hommes dressèrent en des temps préhistoriques et que le peintre, certainement, ne connaissait pas. Mais l’Esprit, allié au Temps, le traverse et en fait un instant, éternellement présent.

1 Shakespeare dans le sonnet 15 parlait de « la vaste scène du néant ». Antonin Artaud, lui, affirme que « la scène est un lieu physique et concret qui demande qu’on le remplisse, et qu’on lui fasse parler son langage concret. » N’est-ce pas ce que firent les hommes dans l’espace des grottes ? N’est-ce pas cette « poésie dans l’espace » dont parle Artaud et qu’il veut retrouver lorsqu’il dit chercher « un théâtre qui (…) raconte l’extraordinaire, mette en scène des conflits naturels, des forces naturelles et subtiles, et qui se présente comme une force exceptionnelle de dérivation » (extrait de ma thèse)

*

à suivre

*

*

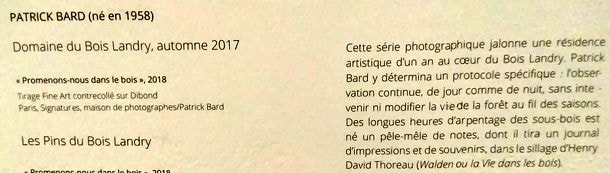

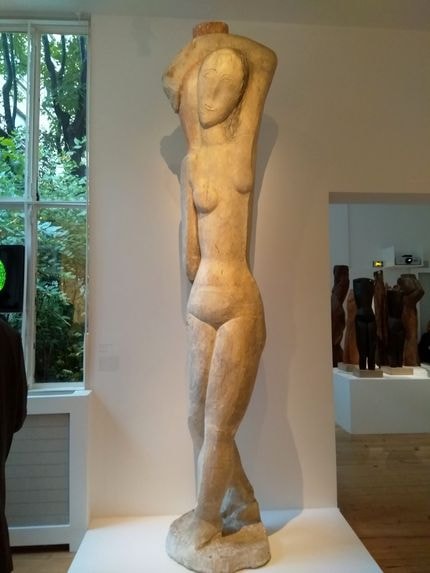

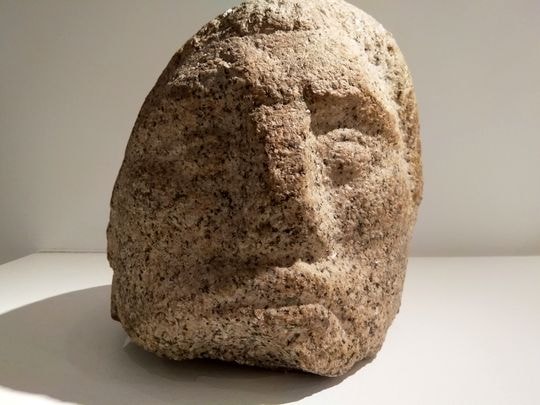

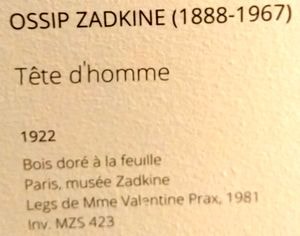

Dans la première pièce, la forêt des silhouettes de Zadkine

Dans la première pièce, la forêt des silhouettes de Zadkine

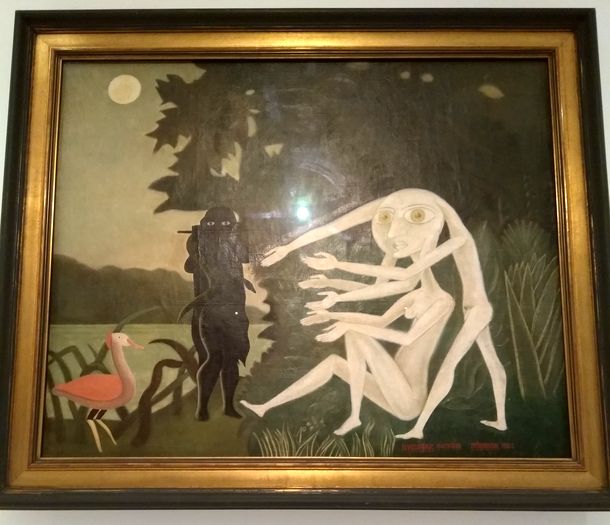

Hier au musée Zadkine, photos Alina Reyes

Hier au musée Zadkine, photos Alina Reyes

Au régal des corneilles

Au régal des corneilles … des moineaux, aile et tête en bas (le voyez-vous ?)

… des moineaux, aile et tête en bas (le voyez-vous ?) …des papillons

…des papillons …des abeilles, et de moi

…des abeilles, et de moi