Je réédite cette note d’hier en ajoutant à la fin une brève pensée

*

Comme après les révélations de Snowden, après la prise de pouvoir de Trump les ventes de 1984 explosent. Relire les premières pages est déjà, en ces temps de surveillance en ligne bien sûr mais aussi de mensonge général et institutionnalisé, de faits alternatifs et autres emplois fictifs, une forte chose.

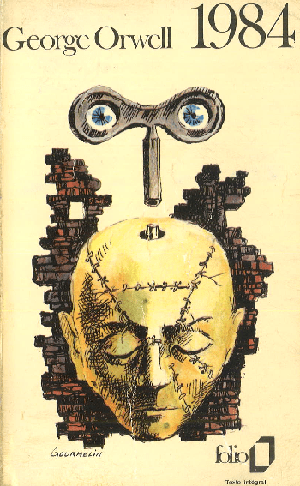

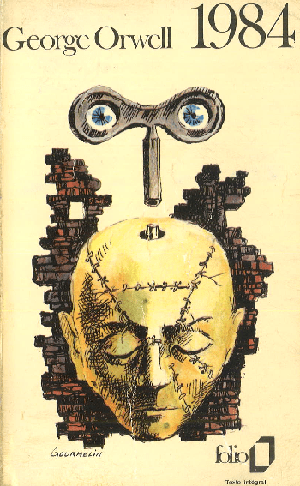

illustration de Jean Gourmelin

illustration de Jean Gourmelin

*

C’était une froide, éclatante journée d’avril, et les horloges sonnaient treize heures. Winston Smith, tête rentrée pour essayer d’échapper au vent mauvais, se glissa vite entre les portes vitrées des Résidences de la Victoire. Pas assez vite cependant pour empêcher d’entrer en même temps que lui un tourbillon de poussière et de gravier.

Le hall sentait le chou bouilli et la vieille carpette. À l’un des bouts, une affiche en couleurs, trop grande pour être déployée à l’intérieur, était clouée au mur. Elle représentait juste une énorme figure, large de plus d’un mètre. Le visage d’un homme d’environ quarante-cinq ans, à grosse moustache noire et aux traits robustes et beaux. Winston se dirigea vers l’escalier. Inutile d’essayer de prendre l’ascenseur. Même aux meilleures périodes il marchait rarement, et en ce moment l’électricité était coupée pendant la journée – c’était l’une des mesures d’économie prises pour préparer la Semaine de la Haine. L’appartement était au septième et Winston, qui avait trente-neuf ans et un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement, en s’arrêtant souvent. À chaque palier, face à la cage d’ascenseur, l’affiche de l’énorme figure vous fixait depuis le mur. C’était l’un de ces portraits faits en sorte que les yeux vous suivent quand vous vous déplacez. Dessous, la légende disait : BIG BROTHER VOUS SURVEILLE.

À l’intérieur de l’appartement, une voix fruitée récitait une liste de nombres en rapport avec la production de la fonte brute. La voix venait d’une plaque de métal oblongue, sorte de miroir terne qui constituait une partie du mur de droite. Winston tourna un commutateur et la voix diminua un peu de volume, mais les paroles restèrent audibles. On pouvait baisser le son de l’appareil (un « télécran »), mais jamais l’éteindre complètement. Il alla à la fenêtre, petit personnage frêle, la maigreur de son corps soulignée par une combinaison bleue, uniforme du parti. Il était très blond, le visage naturellement sanguin, la peau rendue rêche par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées, le froid de l’hiver qui venait de finir. Dehors, même à travers la vitre de la fenêtre fermée, le monde avait l’air froid. En bas dans la rue, de petits tourbillons de vent faisaient tourner en spirales la poussière et des morceaux de papier, et malgré l’éclat du soleil et du ciel bleu dur, il semblait n’y avoir de couleur en rien, à part dans les affiches placardées partout. De chaque coin de rue important, la face moustachue regardait fixement sous elle. Il y en avait une juste sur le mur d’en face. BIG BROTHER TE SURVEILLE, disait la légende, tandis que les yeux noirs plongeaient dans ceux de Winston. Plus bas, au niveau de la rue, une autre affiche, déchirée à un coin, battait par intermittence dans le vent, couvrant et découvrant tour à tour un seul mot : INGSOC. Au loin, un hélicoptère se laissa glisser entre les toits, plana un moment comme une mouche bleue, puis s’élança de nouveau et s’éloigna en virant. La patrouille de police, espionnant aux fenêtres des gens. Mais peu importaient les patrouilles. Ce qui comptait, c’était la Police de la Pensée.

Derrière Winston, la voix du télécran blablatait sans fin à propos de la fonte brute et du dépassement des objectifs du neuvième Plan triennal. Le télécran recevait et émettait simultanément. Tout bruit que Winston faisait au-dessus du niveau d’un très faible chuchotement serait capté par l’appareil. De plus, tant qu’il se trouvait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu’entendu. Il n’y avait bien sûr aucun moyen de savoir à quel moment vous étiez surveillé ou non. Impossible de dire à quelle fréquence, et selon quel système, la Police de la Pensée se branchait sur telle ou telle ligne individuelle. On pouvait même penser qu’ils surveillaient tout le monde tout le temps. En tout cas ils pouvaient se brancher sur votre ligne quand ils voulaient. Vous deviez vivre, et vous viviez, par habitude transformée en instinct, en assumant le fait que tout bruit que vous faisiez était écouté, et sauf dans le noir, tous vos mouvements scrutés.

Winston resta dos tourné au télécran. C’était plus sûr, même si, comme il le savait bien, même un dos peut être révélateur. À un kilomètre de là, le ministère de la Vérité, où il travaillait, s’élevait, immense et blanc au-dessus du paysage crasseux. Voilà, se dit-il avec une espèce de vague dégoût, c’est Londres, capitale de la Première Région aéroportuaire, elle-même troisième des provinces les plus peuplées d’Océania. Il tenta d’extirper de sa mémoire quelque souvenir d’enfance susceptible de lui indiquer si Londres avait toujours été exactement ainsi. Y avait-il toujours eu ces perspectives de maisons du dix-neuvième siècle pourries, avec leurs flancs étayés par des madriers, leurs fenêtres rapiécées avec des cartons et leurs toits avec de la tôle ondulée, leurs pauvres clôtures de jardin affaissées dans tous les sens ? Et les sites bombardés où la poussière tourbillonnait dans l’air et où l’herbe de saule poussait sur les tas de décombres ? Et les endroits où les bombes avaient dégagé un plus grand espace et d’où étaient sorties de terre de sordides colonies de logis en bois, pareils à des poulaillers ? Mais rien à faire, il ne pouvait pas se rappeler. Rien ne lui restait de son enfance, sinon une série de tableaux en forme de flash, sans arrière-plan et pour la plupart inintelligibles.

Le ministère de la Vérité – Minivrai, en newdire – différait étonnamment de tous les autres objets visibles. C’était une énorme structure pyramidale de béton blanc scintillant, montant en flèche, terrasse après terrasse, à trois cents mètres de haut. De là où se tenait Winston, il était juste possible de lire, inscrits sur sa face blanche en caractères élégants, les trois slogans du parti :

GUERRE EST PAIX

LIBERTÉ EST ESCLAVAGE

IGNORANCE EST PUISSANCE

*

1984 est prophétique. Orwell s’est juste trompé de conclusion : ce sont les gouvernants et les « élites » médiatiques qui sont dépendants de la machine à se faire voir. Ce sont eux qui ne valent que par le monde de la représentation, qui les fait exister. Le peuple a sa vie en dehors, au dehors, et n’a pas, malgré le désir courant du quart d’heure de célébrité, un besoin vital de façade pour se sentir exister. Car il peut posséder ce que n’ont pas les dominants : le sens de la gratuité, la possibilité de l’amour véridique, et la liberté de vivre. Ce que ne comprennent pas tous ceux qui, depuis une position privilégiée, l’appellent à la révolution ou à la soumission, essaient d’en faire un instrument pour combler leur manque d’être. Le peuple est la révolution permanente.

*

la cabane de

la cabane de  *

*