11 janvier 2018. Je mets en avant cette note qui date de l’entre-deux tours de l’élection de Macron et qui reste très significative aujourd’hui. Du hold-up opéré par la caste sur la République, et du mépris des élites sur tous les peuples du monde, y compris celui de leur pays. Et de l’intelligence prodigieuse des peuples (notamment des femmes), beaucoup plus fine, complexe et vivante que celle des énarques, qui ont permis à l’humanité de se développer depuis des temps immémoriaux, alors que les élites d’aujourd’hui menacent de la faire disparaître.

*

L’année dernière, quand j’ai expliqué à un professeur de littérature de la Sorbonne que j’avais vu une correspondance entre les pratiques des peuples juifs itinérants bibliques et celles, d’itinéraires chantés, des aborigènes d’Australie, il m’a rétorqué avec beaucoup de dédain (quoiqu’il n’y connût absolument rien) que cela ne pouvait pas être comparable. À l’évidence, un peuple considéré comme sauvage par l’Occidental moyen ne peut pas plus atteindre à la dignité d’un peuple biblique que la parole d’une femme autodidacte ne peut être considérée avec sérieux. Mais cet après-midi, en lisant Par-delà nature et culture de Philippe Descola, j’ai eu le plaisir de voir qu’il faisait la même comparaison que moi entre les pratiques des peuples de pasteurs nomades du Moyen-Orient ou d’Afrique et celles des Australiens : « on peut aussi appréhender le système de l’il-rah, écrit-il, à la manière australienne, c’est-à-dire comme une appropriation de certains itinéraires au sein d’un environnement sur lequel on ne cherche pas à exercer une emprise. » Philippe Descola étant un homme, et blanc, et savant très renommé, qui plus est professeur au Collège de France, sans doute mon brave professeur de lettres ne songerait-il pas à lui répondre en balayant sa parole d’un revers de main.

Mais en ce triste lendemain d’élection présidentielle, qui laisse derrière elle une très mauvaise odeur de manipulation par quelques réseaux de milliardaires détenteurs des grands médias et de privilégiés de ce très bas monde, en ce triste lendemain où comme l’a dit un certain Thanaen sur twitter « on nous demande de choisir entre la haine des étrangers et la haine des pauvres », en ce triste lendemain où ne restent plus en lice que le néofascisme et la dictature bancaire, lesquels bien sûr font mine de s’opposer alors qu’ils sont faits pour se rejoindre pour la énième fois dans l’histoire, en ce triste lendemain de hold-up sur la démocratie, où l’électeur se retrouve pris au piège, sommé de voter (mais pas obligé d’obéir) pour le candidat de la propagande, le banquier d’affaires fabriqué de toutes pièces pour servir ceux qui font des affaires avec leur banque, à tous les niveaux, en ce triste lendemain où le seul candidat « votable » s’en prend aux chômeurs et aux petits fumeurs de weed mais jamais aux riches, jamais ne parle de rééquilibrage des richesses, de lutte contre l’évasion fiscale, de justice sociale, et jamais ne parle d’écologie (même s’il s’y met avant le deuxième tour, comment le croire alors qu’il a cédé à des industriels russes le droit d’exploiter l’or en Guyane et pour ce faire de la saccager), en ce sinistre lendemain de présidentielle, pour continuer à vivre heureux voyons plus loin, voyons le sens dans lequel vont les forces progressistes aujourd’hui, celui d’un désir, non de devenir milliardaire comme Macron le voudrait pour les jeunes Français, mais d’harmonie au sein d’une humanité élargie, respectueuse et vivante.

Voici, comme support de méditation en ce sens, des passages du livre de Philippe Descola décrivant la façon de vivre des Achuars, peuple d’Amazonie auprès duquel il a vécu de 1976 à 1979. Comme quantité d’autres peuples dans le monde, contrairement à nous dans la culture chrétienne clivée de l’Europe, ils ne font pas de différence ontologique entre nature et culture, ni entre l’humain, l’animal, le végétal, communiquant d’égal à égal avec tout le vivant.

Femme Achuar. Photo Nicolas Kingman. Source

Femme Achuar. Photo Nicolas Kingman. Source

*

« À l’évidence, les Achuar possèdent une longue expérience des plantes cultivées. En témoignent la diversité des espèces qui prospèrent dans leurs jardins, une centaine dans les mieux pourvus, et le grand nombre de variétés stables à l’intérieur des espèces principales : une vingtaine de clones de patate douce, autant pour le manioc et la banane. En témoignent aussi la place importante que les plantes cultivées occupent dans la mythologie et le rituel, ainsi que la finesse du savoir agronomique déployé par les femmes, maîtresses incontestées de la vie des jardins.

…

« En vérité, les plantes « de la forêt » sont également cultivées. Elles le sont par un esprit appelé Shakaim que les Achuar se représentent comme le jardinier attitré de la forêt et dont ils sollicitent la bienveillance et le conseil avant d’ouvrir un nouvel essart. »

…

« Les Achuar opèrent une distinction analogue dans le règne animal. Leurs maisons sont égayées par toute une ménagerie d’animaux apprivoisés, oiseaux dénichés ou petits du gibier que les chasseurs recueillent quand ils tuent leur mère. Confiés aux soins des femmes, nourris à la becquée ou au sein lorsqu’ils sont encore incapables de s’alimenter eux-mêmes, ces familiers s’adaptent vite à leur nouveau régime de vie et il est peu d’espèces, même parmi les félins, qui soient véritablement rétives à la cohabitation avec les humains. Il est rare que l’on entrave ces animaux de compagnie, et plus rare encore qu’on les maltraite ; ils ne sont jamais mangés, en tout cas, même lorsqu’ils succombent à une mort naturelle. »

…

« Les Achuar balisent en effet leur espace selon une série de petites discontinuités concentriques à peine perceptibles, plutôt qu’au travers d’une opposition frontale entre la maison et son jardin, d’une part, et la forêt, de l’autre.

L’aire de terre battue immédiatement adjacente à l’habitation en constitue un prolongement naturel où se déroulent bien des activités domestiques ; il s’agit pourtant déjà d’une transition avec le jardin puisque c’est là que sont plantés en buissons isolés les piments, le roucou et le génipa, la majorité des simples et les plantes à poison. Le jardin proprement dit, territoire incontesté des femmes, est lui-même en partie contaminé par les usages forestiers : c’est le terrain de chasse favori des garçons qui y guettent les oiseaux pour les tirer avec de petites sarbacanes ; les hommes y posent aussi des pièges pour ces gros rongeurs à la chair délicate – pacas, agoutis ou acouchis – qui viennent nuitamment déterrer les tubercules. Dans un rayon d’une ou deux heures de marche depuis la lisière de l’essart, la forêt est assimilable à un grand verger que les femmes et les enfants visitent en tout temps pour y faire des promenades de cueillette, ramasser des larves de palmier ou pêcher à la nivrée dans les ruisseaux et les petits lacs. C’est un domaine connu de façon intime, où chaque arbre et palmier donnant des fruits est périodiquement visité en saison. Au-delà commence la véritable zone de chasse où femmes et enfants ne se déplacent qu’accompagnés par les hommes. Mais on aurait tort de voir dans ce dernier cercle l’équivalent d’une extériorité sauvage. Car le chasseur connaît chaque pouce de ce territoire qu’il parcourt de façon presque quotidienne et à quoi l’attache une multitude de souvenirs. Les animaux qu’il y rencontre ne sont pas pour lui des bêtes sauvages, mais bien des êtres presque humains qu’il doit séduire et cajoler pour les soustraire à l’emprise des esprits qui les protègent. C’est aussi dans ce grand jardin cultivé par Shakaim que les Achuar établissent leurs loges de chasse, de simples abris, entourés parfois de quelques plantations, où ils viennent à intervalles réguliers passer quelques jours en famille. J’ai toujours été frappé par l’atmosphère joyeuse et insouciante qui régnait dans ces campements. »

Philippe Descola, Par-delà nature et culture

*

« L’œil perçoit mais l’esprit peut comparer, analyser, saisir des relations de cause à effet, des symétries etc. (…)

« L’œil perçoit mais l’esprit peut comparer, analyser, saisir des relations de cause à effet, des symétries etc. (…)  « Le « livre de la nature » est donc « lisible seulement pour un œil abstrait », selon Cudworth, tout comme un homme qui lit un livre (…)

« Le « livre de la nature » est donc « lisible seulement pour un œil abstrait », selon Cudworth, tout comme un homme qui lit un livre (…) « est capable d’apprendre quelque chose à partir de « traces noires sur une page. »

« est capable d’apprendre quelque chose à partir de « traces noires sur une page. »

ce matin et cet après-midi, au square René Le Gall et à la bibliothèque des chercheurs du Museum, photos Alina Reyes

ce matin et cet après-midi, au square René Le Gall et à la bibliothèque des chercheurs du Museum, photos Alina Reyes

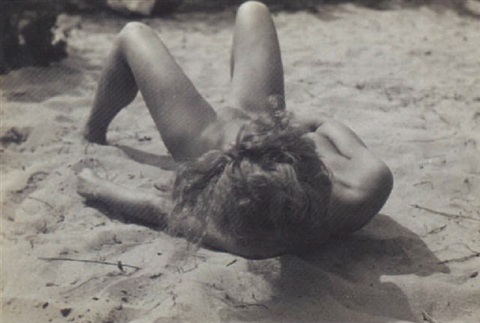

une de ses photos : Nu 28, Ile de Sylt (Vera Broïdo), 1931

une de ses photos : Nu 28, Ile de Sylt (Vera Broïdo), 1931 au jardin des Plantes, Museum d’Histoire naturelle, photo Alina Reyes

au jardin des Plantes, Museum d’Histoire naturelle, photo Alina Reyes