La Vénus d’Höhle Fels a été trouvée en 2008 dans la Souabe par le professeur Nicholas Conard.  Cette figurine de six centimètres de hauteur, sculptée dans l’ivoire d’une défense de mammouth et datée de 35 à 40 000 ans avant le présent, est la plus ancienne représentation humaine en trois dimensions connue à ce jour. Avant sa découverte, la plus ancienne « Vénus » préhistorique connue était la

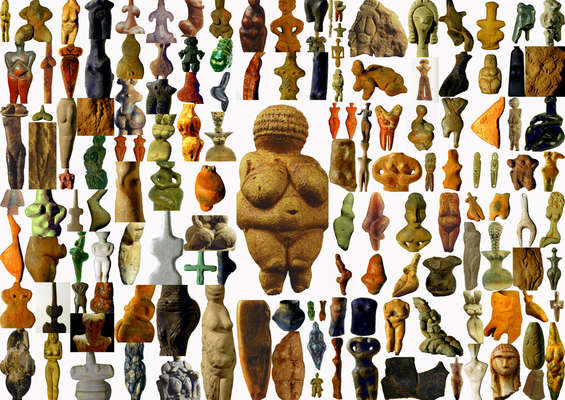

Cette figurine de six centimètres de hauteur, sculptée dans l’ivoire d’une défense de mammouth et datée de 35 à 40 000 ans avant le présent, est la plus ancienne représentation humaine en trois dimensions connue à ce jour. Avant sa découverte, la plus ancienne « Vénus » préhistorique connue était la  Vénus de Galgenberg, datant de 30 000 ans et très différente : elle est fine et sa posture passe pour évoquer celle d’une danseuse. D’autres Vénus préhistoriques, moins anciennes, présentent des traits anatomiques divers, souvent exagérés et très marqués.

Vénus de Galgenberg, datant de 30 000 ans et très différente : elle est fine et sa posture passe pour évoquer celle d’une danseuse. D’autres Vénus préhistoriques, moins anciennes, présentent des traits anatomiques divers, souvent exagérés et très marqués.

Ce qui m’étonne à première vue dans la Vénus d’Höhle Fels, c’est la hauteur de ses seins. Ceux des autres figurines tombent, conformément à la loi de la gravité. Bien qu’énormes, les siens tiennent en l’air. Quand cela se produit-il ? Soit quand la femme saute avec un élan assez puissant pour faire remonter sa poitrine un bref instant. Soit, de façon beaucoup plus courante, quand elle est couchée sur le dos.  Il suffit de faire pivoter la photo de la statuette, de la voir allongée : aussitôt s’expliquent et la position de ses seins et le fait que ses fesses soient aplaties, contrairement à celles des figurines de Vénus préhistoriques debout, dont la courbure du fessier est aussi exagérée que celle de leurs autres attributs sexuels.

Il suffit de faire pivoter la photo de la statuette, de la voir allongée : aussitôt s’expliquent et la position de ses seins et le fait que ses fesses soient aplaties, contrairement à celles des figurines de Vénus préhistoriques debout, dont la courbure du fessier est aussi exagérée que celle de leurs autres attributs sexuels.

Et si nous la regardons de face, ne la voyons-nous pas comme un homme penché sur elle la verrait ? Sa tête, ici remplacée par un anneau décentré, peut paraître petite, jetée en arrière sur le côté. S’il se tient entre ses genoux, ou à leur hauteur, il ne voit pas les jambes entières. Sa vulve attire toute l’attention de l’homme à ce moment-là : elle est énorme. Les traits gravés sur son ventre et à la taille dans son dos pourraient évoquer un tissu ou des cordelettes décoratives (ou peut-être simplement les plis de la peau d’un corps obèse).

Et si nous la regardons de face, ne la voyons-nous pas comme un homme penché sur elle la verrait ? Sa tête, ici remplacée par un anneau décentré, peut paraître petite, jetée en arrière sur le côté. S’il se tient entre ses genoux, ou à leur hauteur, il ne voit pas les jambes entières. Sa vulve attire toute l’attention de l’homme à ce moment-là : elle est énorme. Les traits gravés sur son ventre et à la taille dans son dos pourraient évoquer un tissu ou des cordelettes décoratives (ou peut-être simplement les plis de la peau d’un corps obèse).

Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c’est qu’elle ait été figurée dans cette pose, couchée sur le dos. Nos lointains ancêtres aurignaciens, les premiers hommes modernes arrivés d’Afrique (ou bien Néandertaliens, car en l’absence d’ossements sur le site rien ne prouve que la figurine ne soit pas leur oeuvre), faisaient donc l’amour face à face . La position dite du missionnaire ne doit rien aux missionnaires. Rebaptisons-la « position de la Vénus d’Höhle Fels » ?

Encore aujourd’hui, on rappelle aux femmes pourquoi cette position est la plus avantageuse, ou l’un des plus avantageuses, pour elles. Il y a quarante mille ans, sans nul missionnaire en vue, c’était déjà connu !

*

Dimanche après-midi : j’ajoute à cette note cette précision que j’ai donnée à Claudine Cohen, avec qui j’ai eu le plaisir d’échanger après la lui avoir signalée :

J’ai pensé aussi à la possibilité que la sculpture soit l’oeuvre d’une femme, dans ce cas on pourrait penser qu’elle s’est représentée comme elle se sent dans cette position, dans un certain abandon de la tête et un ressenti très fort dans les seins et le sexe. Que ce soit un homme ou une femme qui l’ait faite, c’est en tout cas ce que la sculpture manifeste fortement. Quant aux positions sexuelles, bien sûr elles pouvaient être variées ; avec le face à face l’intérêt est de contribuer à rapprocher ces gens de nous, car malgré tout bien souvent on continue à les considérer comme des semi-animaux (après tout, les bonobos pratiquent la position du missionnaire, pourquoi pas nos ancêtres ?) La scène chez JJ Annaud a une valeur à double tranchant, comme le nom donné à cette position, plutôt raciste – rappelant l’idéologie selon laquelle certains humains civilisent d’autres humains. Rien n’est moins certain.

*

Suite de ma réflexion sur la Vénus d’Höhle Fels : ici

*