27-11 : cet article a été publié aussi sur The Conversation. 5-12 : Ce sera le dernier, à cause de problèmes avec les éditeurs du site qui l’ont d’abord publié truffé de fautes qu’ils y avaient ajoutées après que je l’avais validé, cela bien sûr en violation totale de leurs règles d’édition, et ont renouvelé les tracas d’édition lors de l’article que je leur ai présenté dix jours plus tard, sur Molière – sur quoi, j’ai décidé de ne plus publier sur ce site. Je classe mes articles consacrés à des textes au programme de l’agrégation sous le mot-clé agrégation de Lettres modernes, en espérant que les intéressés les trouveront, car c’est pour eux que je les fais, et que je compte continuer à les faire, aussi longtemps que possible.

*

*

Le Neveu de Diderot pratique l’embrouille. S’il fait ostentation de ses contradictions, c’est pour faire oublier son fond et s’en absoudre, d’abord à ses propres yeux, et à la fin, même, s’en féliciter : « rira bien qui rira le dernier », conclut-il, et il faut bien entendre dans ce proverbe son caractère menaçant – quoique enveloppé d’enjouement. Le Neveu est une enveloppe à l’aspect d’emblée décrit comme changeant : » Quelquefois, il est maigre et hâve (…) Le mois suivant, il est gras et replet (…) Aujourd’hui, en linge sale, en culotte déchirée (…) Demain, poudré, chaussé, frisé, bien vêtu… » Une enveloppe que Diderot, en familier des couteaux, va ouvrir pour en tirer une leçon d’anatomie philosophique.

« L’ergot n’est donc point un vrai grain, un produit de la semaille, mais un germe dégénéré, ainsi que la nielle », écrit Diderot dans ses Éléments de physiologie. Les premiers mots du Neveu sont une insulte aux joueurs d’échecs, « ce tas de fainéants », auxquels il associe de biais « M. le philosophe », qu’il « aborde ». La vérité du Neveu se dit dans son geste d’entrée et dans sa parole de sortie. C’est lui qui aborde le philosophe – dans ce verbe qui évoque la piraterie mais plus profondément fait référence à sa nature de parasite -, et qui le quitte sur une autoglorification dérisoire en forme d’échec et mat aussi illusoire que temporaire.

D’un point de vue physiologique, le Neveu est un rameau gourmand. Le nom de Neveu indique la dérivation comme l’intitulé Satyre Seconde, donné par Diderot à ce texte, qui invite à le lire au second degré. Un rameau gourmand (et gourmand, le Neveu l’est), est un rameau, dit le dictionnaire, « dont la pousse nuit aux rameaux fruitiers voisins en absorbant la sève à son profit. » Et de donner l’exemple : Élaguer les gourmands. Après avoir traité les joueurs d’échecs de tas de fainéants, le Neveu, qui est le véritable fait-néant de l’affaire, demande au philosophe : « Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois ? » Ce qui, au premier degré, signifie : « vous perdez votre temps à de vaines spéculations », et au second degré : « vous êtes un rameau gourmand, un parasite ». Le Neveu pratique d’entrée l’embrouille en s’offrant hypocritement en (faux) miroir du philosophe, tout en se donnant par là des airs de meilleur philosophe que le philosophe. Il le dit plus loin : « je me dis : sois hypocrite si tu veux ; mais ne parle pas comme l’hypocrite. » Comme les populistes, le Neveu se donne l’air de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non seulement il le dit mais il le gesticule, le développe : tous les possibles se mon(s)trent à partir de son enveloppe. Mais s’il prend tous les masques, c’est pour faire oublier ce qu’il est, à l’intérieur, fondamentalement : comme l’a dit Foucault, un objet qu’on possède. C’est d’ailleurs en suivant ses pensées comme des « catins » que le philosophe l’a rencontré, et le Neveu se dit dès le début « entre Diogène et Phryné », mêlant comme toujours le mensonge à la vérité : car s’il n’a de Diogène qu’une apparence, qui plus est provisoire, son fond est bien celui de la prostitution.

Hegel l’a dit, s’il « ne s’entend pas seulement à juger et à palabrer de tout, mais à dire avec esprit, dans leur contradiction, les essences fixes de l’effectivité », c’est que « la vanité de toutes choses est sa vanité propre. » Si le Neveu dénonce la vanité du monde, c’est qu’il en est saturé (étymologie de satyre), possédé, au sens moral et ontologique comme au concret, dans son existence de parasite. « Quisque suos patimur manes« , dit-il à la fin, parasitant Virgile tout en se dévoilant secondairement. Car dire qu’il endure le sort de ses mânes, c’est dire tout à la fois qu’il appartient au monde de la mort et qu’il est attaché aux bons (sens de manus) comme l’est le rameau gourmand : au long de ce dialogue qui se conclut, il s’est servi du philosophe pour philosopher, en réalité envelopper de philosophie le trou noir résidant sous son enveloppe. Secondairement, les manes qu’il évoque pourraient renvoyer à la mania, la manie, la folie, celle des buveurs qui partagent le lieu avec les joueurs d’échecs. « Le déchirement de la conscience, auto-conscient de soi et qui s’énonce, est le ricanement portant sur l’être-là tout comme sur la confusion du tout et sur soi-même ; il [le ricanement] est en même temps l’écho perdu se percevant encore de cette confusion totale », écrit Hegel, toujours commentant Le Neveu de Rameau dans la Phénoménologie de l’Esprit.

Le Neveu pratique l’embrouille et la confusion parce qu’il est lui-même plongé dans la confusion, et parce que seule la confusion qu’il jette dans les esprits (« Moi je suis le fou de Bertin et de beaucoup d’autres, le vôtre peut-être dans ce moment ; ou peut-être vous, le mien. Celui qui serait sage n’aurait point de fou. Celui donc qui a un fou n’est pas sage ; s’il n’est pas sage, il est fou… »), la confusion qu’il jette en confetti scintillants lui permet d’éviter d’être élagué, lui permet d’exister encore un peu – ne conclut-il pas en se souhaitant encore quarante ans de « ce malheur-là » ? Son « Rira bien qui rira le dernier » est effectivement un ricanement. Rien ne lui importe plus que de déféquer chaque jour à son aise, a-t-il péroré. Car le fait est que son parasitisme fonctionne grâce à ce que Diderot nomme dans ses Éléments de physiologie la « singerie des organes » par laquelle se transmet le mal, la maladie : par exemple le « poitrinaire », dit-il, communique son mal « en parlant », en le parlant.

Ainsi le style virevoltant du texte et du dialogue s’apparente-t-il à un geste de prestidigitateur, propre tout à la fois à fasciner l’attention sur son tour et à la détourner de son artifice afin de lui faire admirer et accepter l’illusion. Les admirateurs du personnage du Neveu sont nombreux. Ce sont tous ceux que Diderot, dans ce jeu entre l’auteur et le lecteur, a faits échec et mat. Ceux qui ont cédé à la fascination du fascisme (ces deux rameaux d’une même racine) par l’attrait ou l’oubli de son histoire centrale : celle du juif trahi et dépouillé par une machination abjecte, racontée avec délectation et admiration par le Neveu. Histoire qui a son contrepoint et son explication dans l’attaque initiale du Neveu contre les génies (dont il aimerait être, finira-t-il par avouer). Le Neveu de Rameau c’est la démonstration, en plein « siècle des Lumières », par-delà un point de vue physiologique sur la vie, des puissances de mort à l’œuvre dans l’humain, et de leur séduction.

*

* « Zen », l’une de mes photos colorées à la main

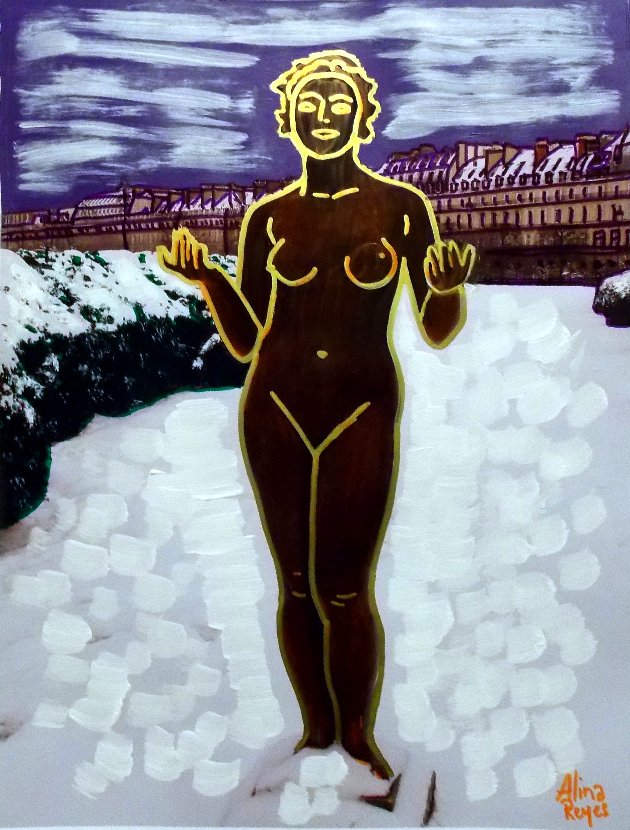

« Zen », l’une de mes photos colorées à la main « Myriam danse », dessin illustrant la danse et le chant, au son des tambourins, de Myriam, après le passage de la « mer Rouge » (passage que j’ai traduit

« Myriam danse », dessin illustrant la danse et le chant, au son des tambourins, de Myriam, après le passage de la « mer Rouge » (passage que j’ai traduit  David, La mort de Socrate

David, La mort de Socrate