Nous venons de changer d’année. Mais de quelle année ? Et qui, nous ? Comme dirait à peu près Einstein, tout est relatif dans cette histoire. En tout cas, c’est une belle histoire, et qui n’est pas finie.

Les calendriers mésopotamiens, par Jean-Jacques Glassner

Présentation : « Les Sumériens et les Babyloniens, aux troisième, second et premier millénaires avant notre ère, ont une perception très différente de la temporalité. Il s’agit, pour les premiers, d’un temps qui se déroule selon un schéma sinusoïdal, selon les seconds, d’un temps qui épouse la forme d’un zigzag. Il se décline en mois, parfois en semaines, comme en Assyrie. Les mois sont généralement subdivisés selon les cycles lunaires. Les journées et les nuits, avec le calcul de la durée respective (variable selon les saisons) des unes et des autres tout au long de l’année, sont subdivisées en six « doubles heures », trois pour la nuit, trois pour le jour (la journée commençant le soir). Avec le développement de l’astronomie mathématique, la subdivision des heures en minutes et secondes se généralise. »

*

Le calendrier en Chine, par Marc Kalinowski

Présentation : « Le calendrier a occupé en Chine une place prépondérante. La chronologie chinoise compte parmi les plus anciennes du monde et l’usage de calendriers annuels inscrits sur lamelles de bambou est attesté dès les premiers empires au IIIe siècle avant notre ère. L’importance accordée aux techniques de notation du temps peut être mise en rapport avec la dimension agraire de la civilisation chinoise, et de manière plus décisive avec le rôle dévolu au calendrier dans la légitimation du pouvoir et l’élaboration de liturgies saisonnières régulant les activités politiques et sociales. Les caractéristiques de cette forme de cosmologie calendaire seront présentées sur les plans de la philosophie de la nature, des sciences traditionnelles et des représentations symboliques de l’espace et du temps. »

*

Les calendriers mésoaméricains, par Danièle Dehouve

Présentation : « La Mésoamérique, aire culturelle qui comprend la partie méridionale du Mexique et plusieurs pays d’Amérique centrale, a été le siège de la découverte de calendriers sophistiqués, indépendamment de l’Ancien Monde. Ses nombreuses populations (Olmèques, Mixtèques, Zapotèques, Mayas et Aztèques) ont partagé, à partir de 600 avant J.-C., un système complexe fondé sur l’articulation des cycles de plusieurs astres (Soleil, Vénus, Mars…) au moyen d’un cycle « artificiel » de 260 jours. Au fondement de la divination et de la mise en oeuvre des guerres, des rituels et des sacrifices, les calendriers mésoaméricains sont parvenus à des calculs très exacts embrassant des millénaires. »

*

Le temps chrétien au Moyen Âge, par Jean-Claude Schmitt

Présentation : « Avant que la globalisation du monde et les technologies modernes n’exigent et ne permettent la mesure universelle d’un temps de plus en plus abstrait des rythmes naturels du soleil, de la lune et des étoiles, chaque civilisation s’est dotée de calendriers appropriés à ses usages pratiques et symboliques du temps : qu’il s’agisse des cycles annuels ou du découpage égal ou inégal des mois ou des heures, la variété des solutions proposées (depuis la Mésopotamie ancienne jusqu’aux débats actuels sur le Temps Atomique International, en passant par les calendriers des civilisations précolombiennes et la détermination de la fête mobile de Pâques pour les chrétiens), n’a d’égal que le raffinement stupéfiant des spéculations élaborées dans chaque culture par les prêtres ou les astronomes.

Un regard historique et comparatif s’impose pour éclairer les énigmes que le temps et sa mesure ne cessent de poser aux hommes et aux sociétés. »

*

La mesure du temps de la révolution industrielle à nos jours, par Christian Chardonnet

Présentation : « Pendant des siècles, les indications fournies par un cadran solaire suffisaient pour les besoins des hommes, peu mobiles. Avec l’avènement de l’ère moderne puis industrielle, il a fallu connaître l’heure en tout point d’un pays puis de la planète avec une précision de plus en plus élevée. Les progrès scientifiques dans la mesure des mouvements de la Terre ainsi que les progrès technologiques de l’horlogerie ont permis de répondre à ces nouveaux besoins jusqu’au milieu du XXe siècle. Grâce à la physique quantique, une nouvelle étape a été franchie dans la précision ultime de la mesure du temps avec les horloges atomiques. L’application la plus spectaculaire est le système GPS qui sert à définir un Temps Atomique International (TAI) mais aussi et surtout à la géolocalisation, une application désormais indispensable. Le refroidissement des atomes par laser a enfin permis de pousser l’exactitude des horloges atomiques : l’erreur commise n’excède pas 4 secondes à l’échelle de l’âge de l’Univers (13,7 milliards d’années). »

*

Quand nos calendriers révèlent notre vision du monde, émission de Florian Delorme avec Jean Lefort, Caterina Guenzi, Sylvie-Anne Goldberg

Présentation : « Il existe une immense diversité de calendriers et de façons de calculer le temps qui passe : avec la lune, le soleil, les deux… Aucun n’est exact, et il faut toujours des ajustements dans le nombre de mois, de jours choisis. Le calendrier grégorien, calendrier solaire, n’est qu’une légère adaptation du calendrier julien qui date de l’époque de Jules César : 12 mois de 30 ou 31 jours, des années bissextiles, des semaines de 7 jours.

Il s’est imposé comme la mesure du temps universel, de par la domination scientifique de l’Occident mais aussi pour des impératifs commerciaux. Pourtant, il a toujours fait l’objet de critiques et de tentatives de réforme. Pour beaucoup, le calendrier grégorien est lié à l’histoire du christianisme et loin d’être le mode de calcul le plus pratique. De l’Inde au judaïsme, des dizaines d’autres calendriers lui ont survécu et continuent de structurer la vie de communautés dans le monde. Construire un calendrier, c’est croiser problèmes mathématiques et aspects culturels.

Pourquoi le calendrier grégorien reste-t-il malgré tout, au fil des siècles, le « temps-monde » ? »

*

À lire également : le calendrier juif ; les musulmans et la mesure du temps

*

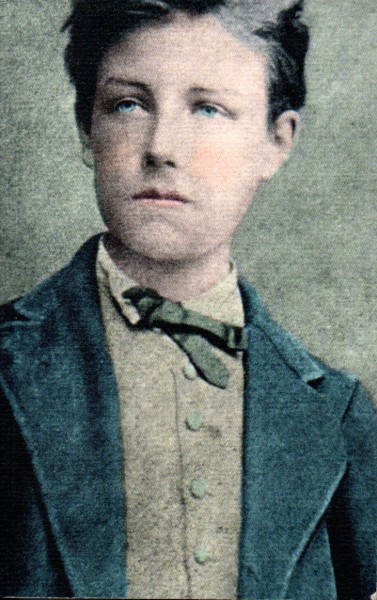

Arthur Rimbaud, mort d’avoir fui les miasmes du milieu littéraire

Arthur Rimbaud, mort d’avoir fui les miasmes du milieu littéraire Friedrich Nietzsche, mort enfermé pour s’être élevé au-dessus de l’ « humain, trop humain » (et de sa mère et de sa sœur, ces « canailles »)

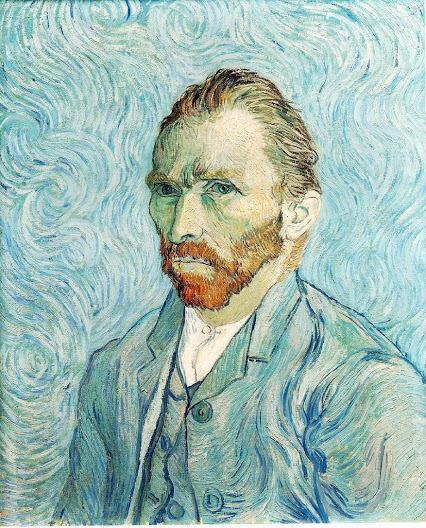

Friedrich Nietzsche, mort enfermé pour s’être élevé au-dessus de l’ « humain, trop humain » (et de sa mère et de sa sœur, ces « canailles ») Vincent Van Gogh, mort

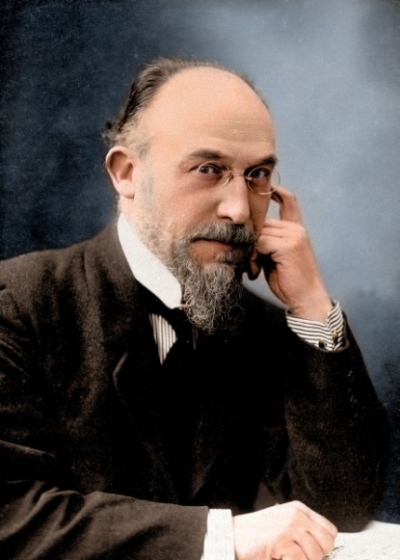

Vincent Van Gogh, mort  Erik Satie, mort dans la misère, dans un monde qu’il continue pourtant à enchanter

Erik Satie, mort dans la misère, dans un monde qu’il continue pourtant à enchanter

autres gifs d’Erik Söderberg

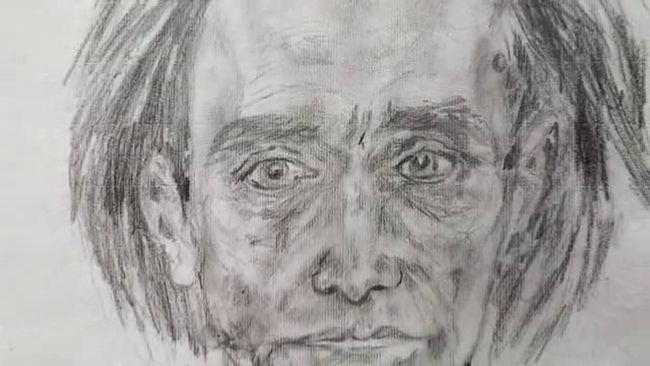

autres gifs d’Erik Söderberg  dessin réalisé cette nuit au stylo et crayon de couleur en écoutant

dessin réalisé cette nuit au stylo et crayon de couleur en écoutant