hier soir au Collège de France

hier soir au Collège de France

*

“L’évolution est une histoire d’extinctions”, a rappelé Jean-Jacques Hublin vers la fin, au moment des échanges avec le public. Beaucoup d’hommes du passé n’ont pas de descendance aujourd’hui : c’est le cas des Dénisoviens et des Néandertals, qui se sont éteints, mais dont certains gènes continuent à nous habiter, ou du moins à habiter certaines populations. Ainsi va la fascinante histoire de la vie.

C’était la première fois hier soir que j’allais assister à un cours au Collège de France. Quelle merveille nous avons là : rappelons que ces enseignements de très haut niveau, donnés par des chercheurs très éminents, sont ouverts à tous, gratuitement. Le bonheur de la science et de la recherche en leurs multiples domaines, dans la rigueur et l’humilité, une satisfaction puissante et rare. Voilà ce que j’appelle le luxe républicain, le savoir, la pensée offerts à tous – cela se passe aussi tout simplement dans les bibliothèques municipales, par exemple, où chacun peut emprunter de quoi nourrir son intelligence à volonté. Je ne vais pas tenter de retranscrire le cours et le séminaire ni de les résumer, simplement donner quelques éléments, en espérant ne pas trahir ce qui a été dit, tant par Jean-Jacques Hublin, responsable du cours de l’année, “Paléoanthropologie du genre Homo : les hommes intermédiaires”, et par Bence Viola, venu spécialement de Toronto pour le séminaire qui a suivi sur “Dénisoviens et Néandertals dans l’Altaï”.

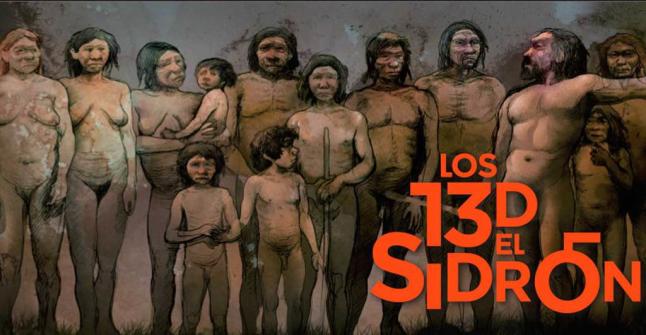

Rappelons que l’homme de Néandertal est issu d’une migration de nos ancêtres africains sur le continent européen il y a environ cinq cent mille ans. Il a ensuite voyagé au Proche Orient et en Asie Centrale, et vécu jusqu’à il y a environ trente mille ans, laissant 1 à 3% de ses gènes à l’homme moderne, sauf en Afrique. Les Dénisoviens sont un groupe frère des Néandertaliens, découvert dans la grotte de Dénisova, dans l’Altaï, au cœur de l’Eurasie, et identifié génétiquement en 2010.

L’homme de Dénisova, qui doit son nom au saint ermite qui habita la grotte, est surtout une petite fille de cinq ou six ans, dont le seul reste trouvé, un minuscule bout de phalange, a permis une analyse génétique précise, qui a donné des résultats très étonnants. Déjà deux dents de sagesse d’adultes, retrouvées dans la même grotte, dont la température relativement basse et constante a permis la préservation des restes humains (quoique beaucoup aient été grignotés par des hyènes) présentent des particularités morphologiques et une taille (très grande) qui les rapprochent d’un homininé extrêmement ancien, comme l’Australopithèque (4 à 1 million d’années). Or, bien que la grotte présente une stratigraphie complexe, rendant les datations problématiques, les restes humains trouvés dans la couche 11 ne datent pas de plus de quelques dizaines de milliers d’années.

La petite fille de Dénisova aurait vécu il y a environ 80 000 ans. Son ADN mitochondrial ne ressemble en rien à celui de l’homme de Néandertal, ni à celui de l’homme moderne – mais à celui d’un ancêtre séparé depuis un million d’années. Son ADN nucléaire donne des résultats complètement différents de son ADN mitochondrial, et montre que Dénisoviens et Néandertaliens sont des groupes frères, séparés il y a 381 000 à 473 000 ans, peu de temps après la séparation des ancêtres de l’homme moderne et des ancêtres des Néandertaliens, qui aurait commencé il y a 650 000 ans selon les dernières estimations. Environ 6% de l’ADN des Dénisoviens est présent aujourd’hui chez les Papouasiens, en Nouvelle-Guinée, et 3 à 5% chez les Australiens, chez les peuples de l’est de l’Indonésie, des Fidji, de Polynésie, des Philippines. Il est probable que les hommes modernes, en allant vers l’Australie il y a environ 50 000 ans, aient rencontré les Dénisoviens sur leur chemin, et emporté avec eux un peu de leur matériel génétique. Car les espèces paléontologiques ont été interfécondes, avec degrés d’introgression du matériel génétique faibles. Il pourrait y avoir eu des Dénisoviens ailleurs en Asie, les recherches n’en sont qu’à leurs débuts et l’identification des restes trouvés par le passé n’est pas facile car on ne connaît les Dénisoviens que par leur génome, et non par leur morphologie. Il faudrait donc faire l’analyse génétique de certains restes possédés pour savoir s’ils sont dénisoviens. D’autre part les Chinois sont restés d’ardents défenseurs du modèle multirégional, modèle aujourd’hui abandonné par le reste de la communauté scientifique : ils pratiquent une paléontologie locale, ne prenant pas en compte les migrations mais envisageant l’évolution de l’homme en Chine comme purement locale. Il se pourrait que les Dénisoviens aient été présents aussi dans cette partie de l’Asie, mais depuis leur découverte aucun article scientifique chinois ne les a mentionnés… Quoiqu’il en soit, les recherches sont en cours, et la recherche est justement l’esprit des cours du Collège de France.

L’Asie centrale, entre Himalaya et taïga, déserts, montagnes immenses, steppe, marais de Sibérie… est souvent considérée comme une fin du monde, mais c’est aussi un grand carrefour du monde, connexion entre l’Est et l’Ouest par où passe la route de la soie, notamment par Samarkand, en Ouzbékistan. (Et je pense à La prose du Transsibérien de Blaise Cendrars !) Les Dénisoviens y étaient sans doute déjà présents quand sont arrivés les Néandertaliens, il y a plus de 100 000 ans. Ces derniers étaient mobiles et avaient un taux d’occupation des sites très faibles. À Dénisova, ils mangeaient les poissons de la rivière, comme le révèlent les restes trouvés sur place, et l’analyse du tartre sur leurs dents, dont les isotopes d’azote sont élevés. D’autres recherches sont menées dans des grottes proches, celles de Chagyrskaya, qui témoigne d’une occupation intense, et celle d’Okladnikov. Des outils du Moustérien y ont été trouvés, sans doute œuvres de Néandertaliens.

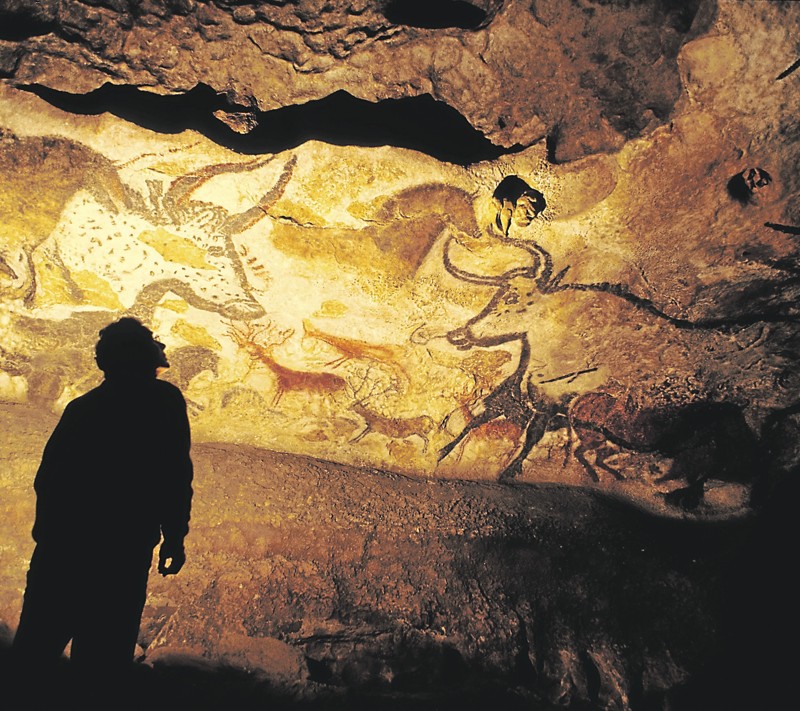

Un beau bracelet trouvé dans la couche 11 de la grotte, celle des Dénisoviens, interroge : ces gens étaient-ils capables, déjà, d’un tel art ? Ou bien est-il l’œuvre d’hommes plus récents, mélangée à leurs restes ? C’est une belle question, et ce que j’ai aussi trouvé très beau, c’est, notamment, les cartes de la terre, magnifique, avec ses habitants d’il y a quelques dizaines de milliers d’années encore : homme moderne en Afrique, homme de Néandertal en Europe, homme de Dénisova en Eurasie, et les trajets de leurs déplacements, de leurs migrations, de leurs rencontres.

Le cours peut être écouté en vidéo sur le site du Collège de France – ainsi que beaucoup d’autres cours.

*

*

*

hier soir au Collège de France

hier soir au Collège de France