Alina Reyes

*

Alina Reyes

*

Hier soir, rue de la Clef, Paris 5e. Photo Alina Reyes

J’ai songé hier : comme si on demandait à un ancien déporté de retourner vivre à Auschwitz, en lui assurant que le camp a été bien réaménagé. Pourtant je l’ai fait. Ces deux ou trois dernières années de communication souterraine par Internet et autres, communication pleine de mensonges, de pièges, de manipulations, de perversions, de falsifications des relations humaines, ont été des années du mal, dans la continuité du mal que j’avais déjà dû combattre auparavant et auquel on s’était encore donné. Toute cette stratégie était, est une stratégie du mal, contribuant à étendre le mal parmi les hommes. C’est parce que je sais qu’elle ne concerne pas que ma personne, qu’elle est courante et fait d’innombrables victimes dans le monde et dans l’Église, que, au lieu de m’en retirer, je suis allée au front pour la combattre et la dénoncer, révéler sa mauvaiseté aux yeux mêmes de ceux qui la pratiquaient. Je ne pense pas avoir réussi. Je crois qu’ils demeurent pour la plupart et en grande partie convaincus du bien-fondé de faire le mal en vue d’un prétendu bien. Je crois que j’ai échoué à convertir leur regard, j’ai échoué pour ce temps, leur temps, mais pas pour l’avenir. Parce qu’il faut du temps à l’homme dénaturé, souvent plusieurs générations, avant de pouvoir retrouver le sens du vrai. Mais finalement cela se fait.

J’ai rêvé cette nuit que, au camp de concentration, je descendais par une gaine d’aération, en une longue descente, en sautant de palier en palier. Puis je me mettais sous une nappe, et les gardes-chiourme me prenaient pour un paquet de linge sale. Ensuite j’étais dans un train, regardant filer le paysage et cherchant quelle serait la façon la plus juste de représenter la Trinité, en indiquant bien la place respective des trois Personnes en Dieu, et l’Unité absolue de Dieu, en lui seul à la fois Créateur, Rédempteur et Sanctificateur. Puis je me mettais à peindre.

Ce que l’homme doit faire, c’est répondre à l’appel, répondre à sa vocation. Ce qu’il doit savoir c’est qu’il lui faudra pour cela refuser de s’acquitter de faux devoirs, mais aussi renoncer à accomplir certains devoirs qui sont plus que des devoirs. Dieu a besoin, pour le servir, d’hommes qui acceptent de vivre avec une épine dans la chair, et plus que cela même, avec une épée dans le cœur. Une épée qui ouvre la voie à la vie éternelle, pour tous ceux qui veulent écouter sa parole et la suivre.

*

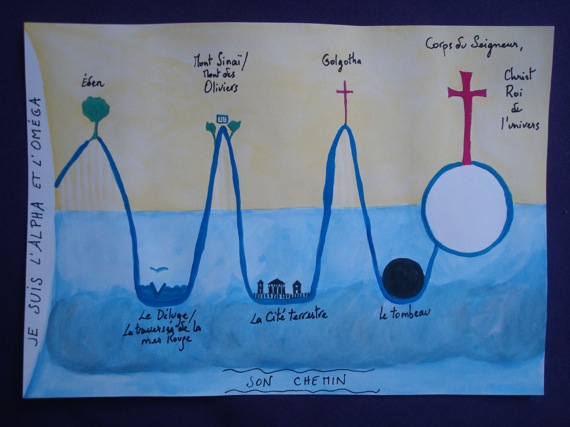

Encre, gouache, aquarelle, crayon de couleur, Alina Reyes

*

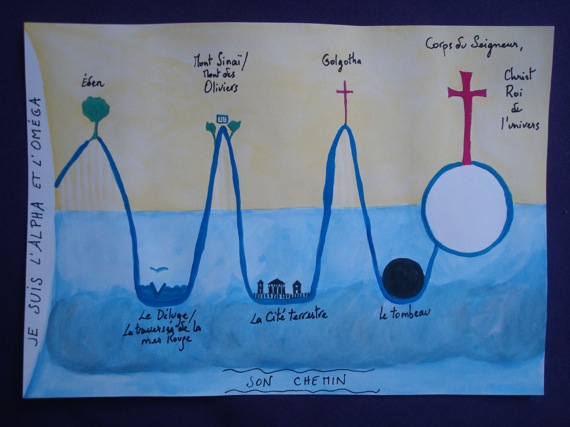

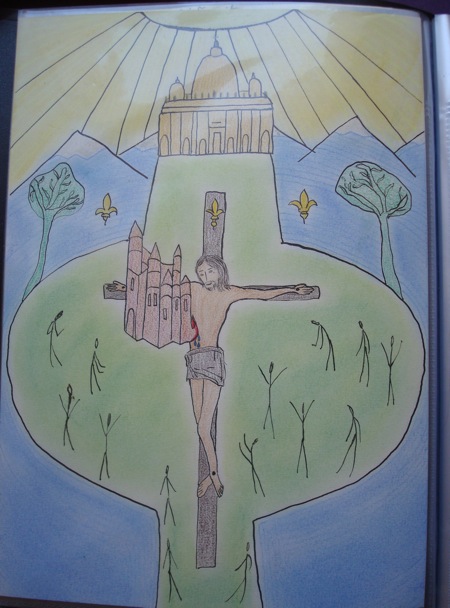

Encre, crayon de couleur, pastel, Alina Reyes

*

(note modifiée le lendemain midi, en ce jour de Pentecôte, avec la même image mais photographiée à la lumière du jour)

Bonne fête à tous !

Enluminure de l'Évangile d'Echternach, La tempête apaisée

Henri de Lubac consacre maintenant un chapitre à Philippe Buchez (1796-1865), qui écrivit :

« Depuis des siècles, le monde social, la religion, la philosophie, la science tournaient dans un cercle toujours le même, sans prévoir qu’on pût en sortir, assurant même que telle était l’éternelle vérité des choses. Le christianisme rompit ce cercle où les destinées humaines semblaient arrêtées à jamais, et il en fit sortir un monde nouveau. L’immensité de ses oeuvres est telle qu’il suffit de jeter un coup d’oeil sur l’histoire pour en être étonné. » (t.2, p.89)

Et :

« L’esprit critique passa sur les sociétés comme un ouragan ou un déluge ; il abattit les temples, brisa les sanctuaires, enfouit les traditions ; il mêla et roula la matière de Dieu et des hommes, et la jeta çà et là, et la laissa immobile, comme un sable inerte et sans volonté, attendant le germe de l’arbre qui devait l’abriter et la fertiliser. » (t.2, p.103)

Lubac évoque l’attachement de Buchez aux Pères de l’Église, dont la pensée est toujours à retrouver, et aussi « l’admiration de Buchez pour Grégoire VII, partagée par nombre de ses contemporains », ajoutant : « Sur la fin du dix-neuvième siècle, Mgr Duchesne consacrait une opinion commune lorsque, après un sombre tableau des liens dans lesquels se trouvait alors enfermée l’Église, il écrivait : « Il fallait sortir de là ; Grégoire VII ouvrit la porte, une porte qui ressemblait à une brèche. Le scandale fut énorme dans un monde qui vivait sur les abus. Mais le grand pape eut confiance dans la barque de saint Pierre. Sur la mer démontée où il la conduisit, elle répondit à la foi de son capitaine ». » (t.2, p.109)

Commentant la pensée de Buchez, Lubac écrit enfin :

« Ce principe de progrès, cette influence active, bref, cet élément dynamique, était dès le premier jour au coeur de la foi nouvelle. Il a pénétré les peuples qu’elle a formés. Plus profondément que bien d’autres facteurs, il est à l’origine de ce grand fait, devenu banal, que devait constater le second concile du Vatican : « Le genre humain passe d’une notion plutôt statique de l’ordre des choses à une conception plus dynamique et évolutive » ; de là, dit encore le concile en restant dans les généralités, « naît, immense, une problématique nouvelle, qui provoque de nouvelles analyses et de nouvelles synthèses ». Comme hier encore le Concile, Buchez avait la conviction que la fidélité totale au principe qui avait donné l’impulsion première était indispensable pour éviter aux hommes de s’engager dans des voies sans issue. Cependant, aujourd’hui encore, bien qu’on le devine partout à l’oeuvre, cet élément dynamique de la foi se laisse mal cerner. C’est autre chose qu’une notion nouvelle du développement dogmatique, autre chose aussi qu’une logique plus intrépide – ou plus simpliste – dans l’application de l’Évangile à la vie sociale. C’est tout le contraire d’une adaptation trop complaisante aux mentalités d’un monde qui change. C’est un jour nouveau, qui ne devrait pas être purement rétrospectif, sur la fécondité de la révélation chrétienne, un approfondissement dans la conscience que l’Église a de son rôle et des moyens renouvelés qu’elle doit mettre en oeuvre pour le remplir. » Ce qui « suppose une forte unité pour assurer non plus seulement le maintien d’une foi sans compromissions mais la droite orientation d’une Église toujours en marche. Au coeur de l’Église et de sa foi, en vertu même de ce qu’elle fut dès l’origine mais aussi des situations nouvelles du monde qu’elle a mission de sauver, ouverture d’une dimension d’abord insoupçonnée, – utopique ou prophétique, on en pourra discuter. »(t.2, pp 133-134)

*

J’injecterai l’Ordre des Pèlerins d’Amour

dans les veines du monde avec vous, soeurs et frères

passionnément présents dans mon corps qui vous aime

Libres

Photo Alina Reyes

Le temps était venu où son visage

subissait dans des salles obscures

les dernières injures. Des hommes

applaudissaient. D’autres jetaient

sa dépouille ligotée à l’étal des vitrines.

Il faisait rutiler ses saletés, le monde.

Le monde mourait de grande bouffe

acquise à même ses égouts. Et la parole

était jour après jour défigurée

par des faussaires aux yeux en manque.

Pur désir du pur amour, ne hurlais-tu

en moi de douleur pour notre arbre,

l’enfance de notre âme insultée,

la vérité laissée à ses froids tortionnaires ?

Elles chuintaient, les fourches des serpents,

et la mort essayait d’attraper les petits.

Pur désir, pur amour, notre arbre relevé,

du ciel tu penches doucement ton visage,

que sa bonté, que sa beauté paraissent

à qui daigne lever la tête et l’incliner très bas

en te voyant si bas descendre, ô notre grâce,

afin que nous puissions monter, fleuris de blanc,

nouveau-nés par le sang et par l’eau

versés de ton coeur dans le nôtre,

au trône de tes bras ouverts.

Sept jours pour créer l’homme. En partant du fond du temps, en le déployant dans l’immense qui est aussi le très petit : l’homme. La Genèse est une phylogenèse. Et la Semaine Sainte, une nouvelle Genèse.

Dans la Genèse, Dieu a frayé une voie à l’homme. Dans la Pâque du Christ, le Fils de l’homme fraie une voie à Dieu parmi les hommes.

Mais poursuivons notre chemin avec Joachim de Flore et Henri de Lubac. Dans le deuxième chapitre, consacré au joachimisme médiéval, allié aux ordres mendiants, parmi les nombreuses figures et ramifications aux histoires tourmentées voire marquées de violence, voici Olivi. Pour qui François d’Assise, « ce type de saint si nouveau, et si différent du modèle imaginé par Joachim », est « un autre Christ », « une sorte de réapparition du Christ sur terre ». (p.94)

« L’ange qui vole au milieu du ciel, porteur de l’Évangile éternel, n’est pas pour Olivi l’annonce d’un temps de contemplation sans combat : il symbolise la plénitude de la vérité du Christ, dans ses profondeurs incompréhensibles, telles que les a contemplées le regard d’aigle de Jean l’évangéliste. Lui-même se réfugie, autant qu’il peut, dans ces hautes régions, et c’est pour y contempler, lui aussi, « Jésus, le Fils unique, lumière solaire et vérité béatifiante de nos âmes ». Dans le siècle nouveau qu’annoncèrent les stigmates de François, il espère que « renovabitur Christi lex et vita et crux ». » (p.102)

« L’avènement attendu de l’Esprit suscite encore à chaque génération toutes sortes de désirs, imaginations, prophéties, pamphlets, mouvements populaires, qui s’accentueront au cours des quatorzième et quinzième siècles, en réaction contre une société chrétienne de plus en plus à la fois disloquée et sclérosée… « Le quatorzième siècle, a-t-on dit, apparaît comme l’aire par excellence des révolutions populaires ». À plusieurs de ces révolutions, le Saint-Esprit se trouvera mêlé. »

« Le joachimisme les consolait, les réconfortait et les exaltait en leur donnant la conviction qu’ils étaient le peuple élu pour régénérer l’Église charnelle » [par opposition à l’Église spirituelle, invisible], écrit, à propos des cercles joachimites du XIIIème au XVème siècle, Gratien, cité par Lubac.

La correspondance avec notre temps est claire. L’Esprit oeuvre à la vitesse de la lumière, mais son oeuvre et sa vitesse se fractalisent dans le temps des hommes pour pouvoir les transformer depuis la racine. En continuant à survoler la postérité de Joachim pour ouvrir à la contemplation, nous verrons mieux le chemin sur lequel va, dans la plus grande espérance et le plus grand danger, le monde d’aujourd’hui, travaillé par des révolutions populaires marquées de grands combats spirituels.